齐白石的1919

作者:三联生活周刊

2018-09-06·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4388个字,产生9条评论

如您已购买,请登录

文/吴洪亮

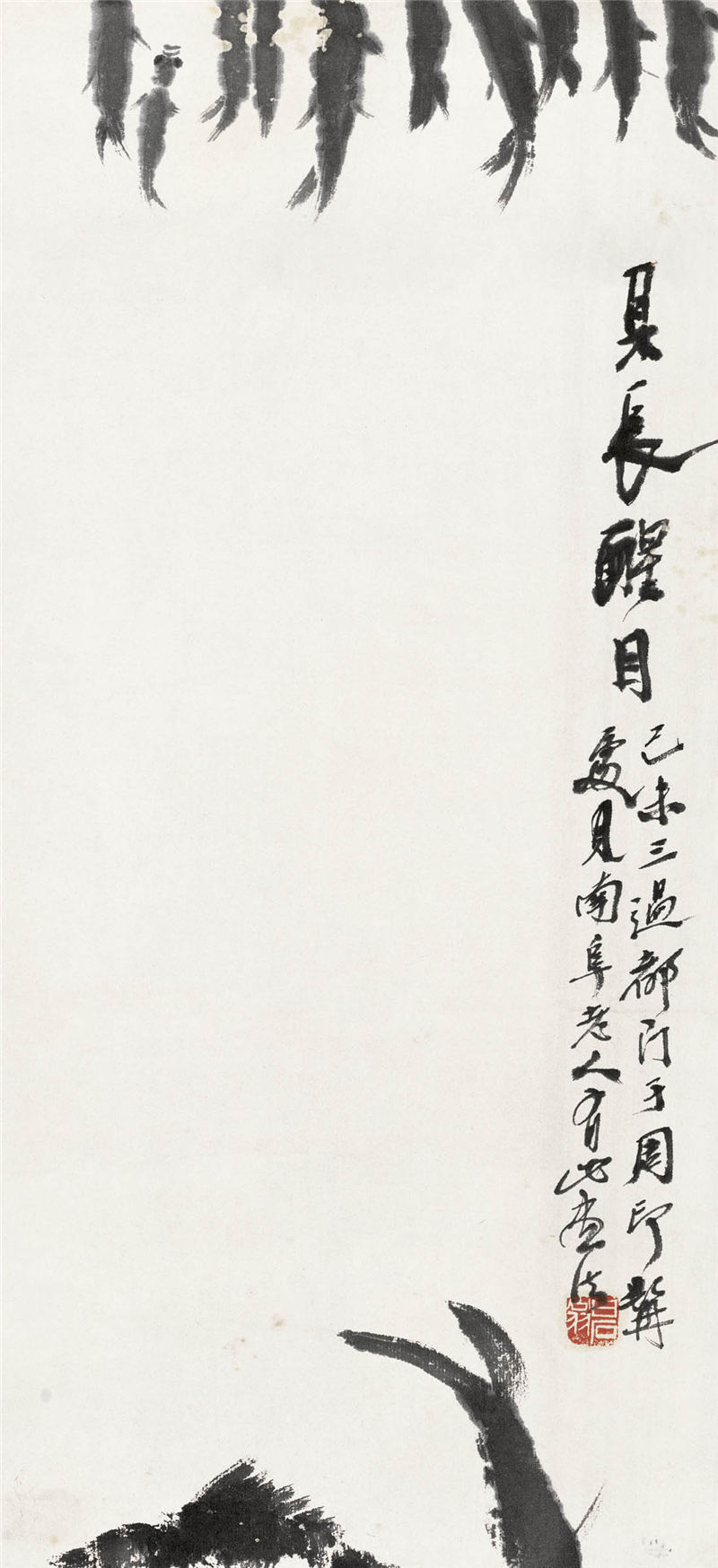

1919年是个多么特殊的年份,在大众的历史记忆中仿佛被新文化运动、五四运动等等的如火如荼凝固了,其重要性甚至成为惯常认定的中国近现代历史的交界点。有趣的是,1919年也是齐白石人生及其艺术的关键节点,这一年白石老人真正开始成为“北漂”,定居北京,决心“衰年变法”,开启了他步入辉煌的行动模式。

囿于研究历史的惯性思维,我们曾试图通过史料的搜寻,找到齐白石与新时代、新观念之间的联系,但两条线并未像大家预想的那样在此处有实质上的重合。历史固然有大潮和趋势,但映射到每个历史中的人身上,却是复杂而细腻的。个人与声势浩大的历史大背景有所疏离,恐怕才是真实的,艺术或许自有其发展的规律。

境遇的节点

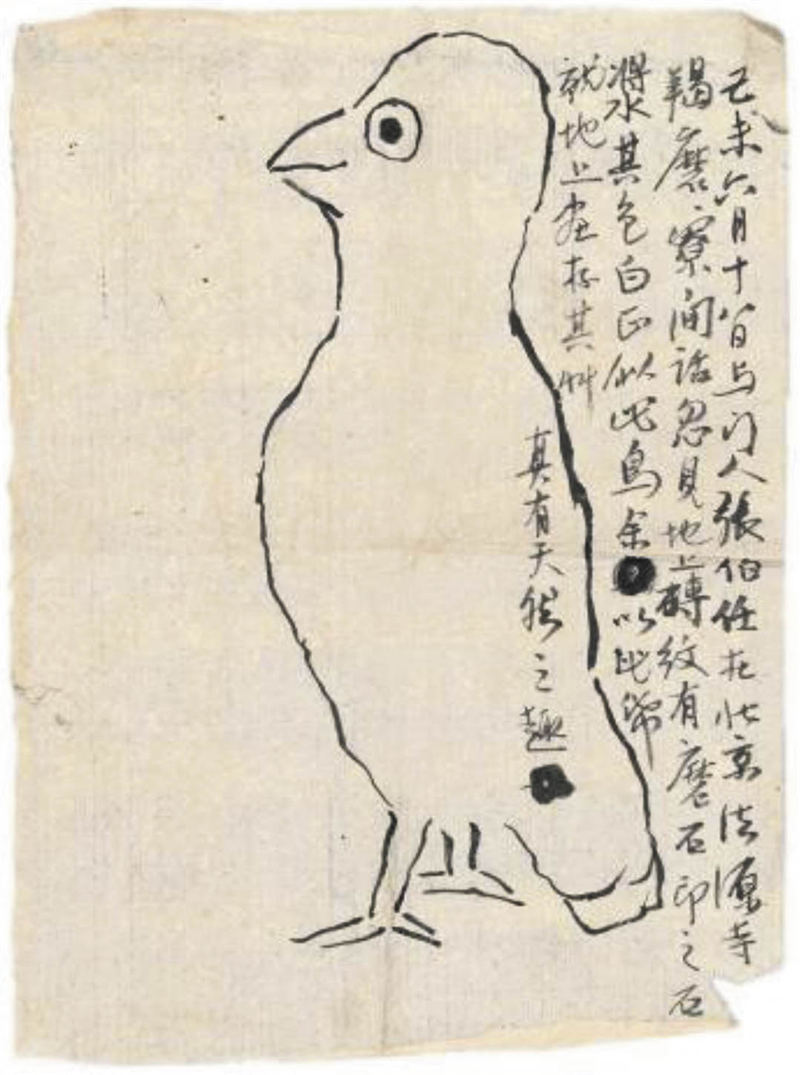

齐白石生于1864年,他历经晚清、民国、新中国成立,一生中绝大部分生活在乱世,能活下来,还能有所建树,一定有他自己的人生哲学、处世之道。1919年后所绘的这幅《草间偷活》,画面上一只蛐蛐儿藏于寥落的草丛之中,表达了齐白石的一份自喻。此后他画了多次这个主题的作品,以不同的形象来阐释“草间偷活”的理念。

相似的感受出现在1920年,他刻的朱文印“阿芝”(北京画院藏)的边款上:“庚申四月,白石自制。时故乡再四兵灾,未知父母何处草间偷活,妻子仍旧紫荆下否?”此时,齐白石已在北京初步安定下来,开始思念家乡的父母、妻儿了。但“偷活”中的不安全感,恐怕是贯穿了齐白石的一生。

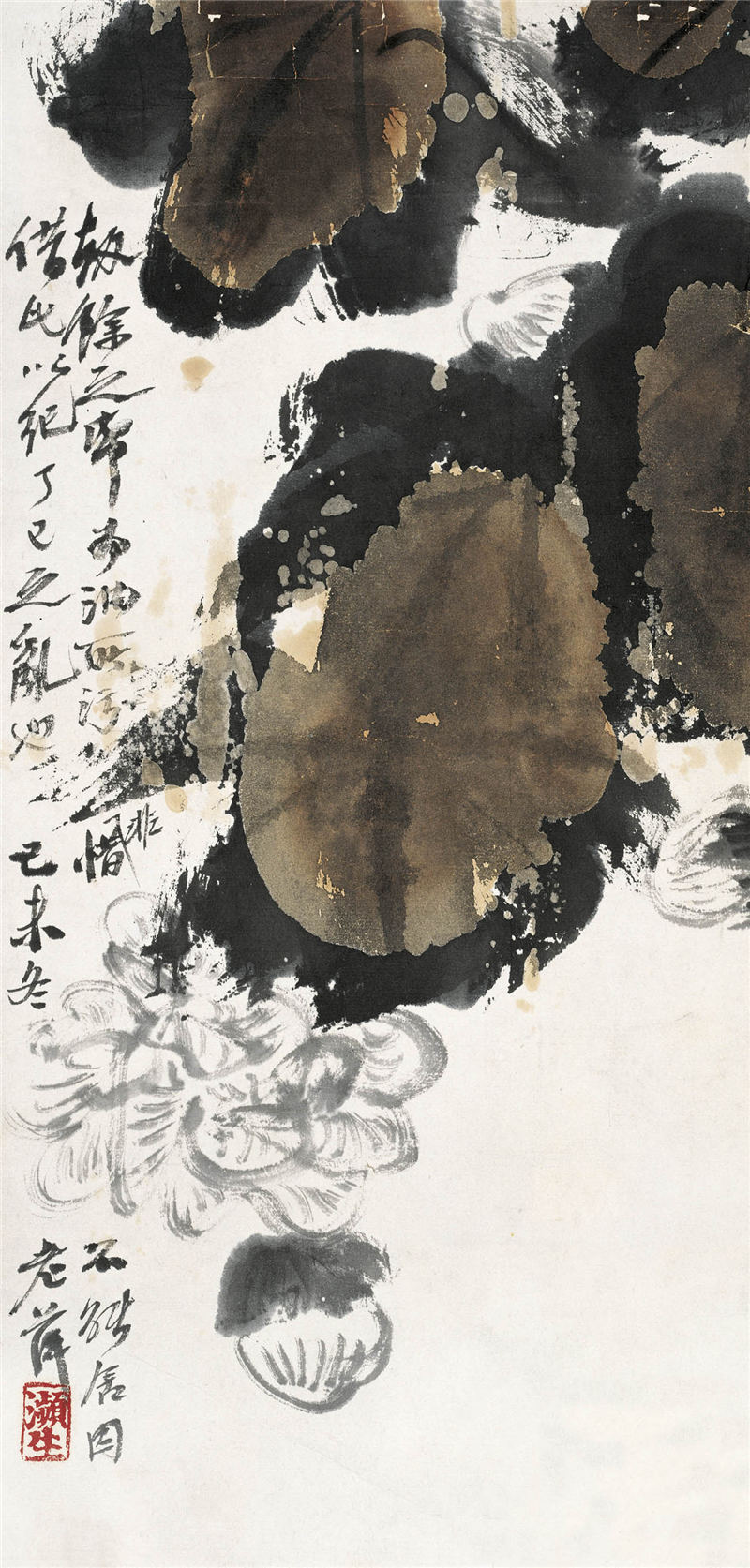

1919年,能成为齐白石人生最重要节点的原因是这一年他真正在北京定居了。而此前,他在湖南已成为一名颇有名气的画家,为什么要当“北漂”呢?北京画院藏有一张宽20多厘米的小画,名为《墨芙蓉》。这是一幅被油污染的画,按一般人来说这张画必然要扔掉了,但齐白石的一段题跋不仅说明了来京的原因,更救了这幅作品,使它成为一件非常重要的历史凭证。齐白石写道:“劫余之纸为油所污,非惜不能舍,因借此以纪丁巳之乱也。”《墨芙蓉》作于1919年冬,为什么发生于1917年的“丁巳之乱”这样刻骨?哪怕两年之后再见当时这张劫余之纸为油所污,也要慨然纪之?我们去回查齐白石的年表可以看到,他来北京的原因之一是由于“乱”!1917年,湖南因连年兵乱,民生多艰,又致盗匪四起,齐白石应好友樊樊山的邀劝到北京避兵匪之乱,而此次北行仍是动荡,刚到北京又遇上张勋复辟,随友避往天津,一个月后再回到北京,可谓惊险!但在北京,齐白石不仅遇到了对他艺术创作影响巨大的知己陈师曾,也认识了凌文渊、王梦白、姚茫父等新交,旧友在京者亦不少,“客中并不寂寞”。到九月听说家乡乱事稍定时,他再次返回了湖南,但再次回到家乡的这段时间里,兵乱益重,已然声名在外的齐白石又被土匪盯上,他带着家人辗转躲避,时刻提防。这迫使齐白石在年近六十时做了一个非常痛切的决定,那就是从此“往北京定居,到老死也不再回家乡来住了”。

可以说,“丁巳之乱”是齐白石人生境遇大转折的酝酿期,而所有萌动的嬗变,又集中在1919年爆发。《墨芙蓉》这张画恰恰佐证了这个事实缘起,而且用此油污来代表齐白石的心情,应该说是有纪念性、标志性的作品。有人说在齐白石笔下无废画,常是指他的绘画功力之高,我看这幅作品则是齐白石的巧思,将“废画”变“佳作”的范例。

1919年,齐白石在北京不仅逐渐安定下来,还开始了刻印、卖画的生计,虽不十分顺利,但也衣食有着,更得了继室胡宝珠,也算“偷活”中的一份愉悦,开始谋划他的“变法”了。

文章作者

三联生活周刊

发表文章6048篇 获得3个推荐 粉丝47969人

一本杂志和他倡导的生活

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里