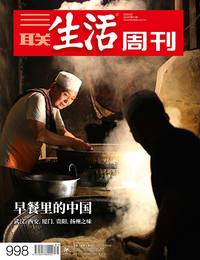

武汉过早:平实中的隆重

作者:丘濂

2018-08-02·阅读时长17分钟

本文需付费阅读

文章共计8843个字,产生186条评论

如您已购买,请登录

主笔/丘濂 实习记者/朱雯卿

“过早”之都

武汉人称吃早餐为“过早”。在“过年”之外,同样用“过”字来对待早餐,可见重视的程度。清朝道光年间的《汉口竹枝词》中有“过早”一词的最早表达:“小家妇女学豪门,睡到晨时醒梦魂;且慢梳头先过早,糍粑油饺一齐吞。”由这部《竹枝词》又可见当时小吃景象的繁盛:“三天过早异平常,一顿狼餐饭可忘,切面豆丝干线粉,鱼糁圆子滚鸡汤。”

在武汉,几乎没有人是在家吃早餐的。“外面那么多品种的选择,为什么还要在家费工夫?”这似乎是一种良性循环——早餐丰富吸引人们在外就餐,就餐人数众多也促进商贩不断来做种类创新。买回家吃则是例外。当地朋友说,传统上评价一个武汉媳妇在家是否有地位,就是看婆婆会不会早起给她买好早餐。早餐队伍里经常可见手拿饭盒的叔叔阿姨,有的还是多层。他们负责解决一家的早餐,好让老老小小起床之后,看到美味就在桌上。

1984年,由武汉饮食公司编纂的《武汉小吃》一书共收录了190种小吃门类,绝大多数都是早餐可以吃到的。有的小吃是时令特供,比如眼下是三伏盛夏,早餐就有冰镇绿豆汤和凉面可以选择。武汉的美食作家曾庆伟告诉我,即使其中一些由于耗时长、工序复杂消失不见,今天在武汉要做到一个月天天过早不重样仍是轻而易举。他认为武汉早餐的丰富体现在三点:一是食材多样,二是风味融合,三是做法多变。食材多样是因为武汉地处江汉平原,河湖众多,在物产上占据优势。武汉又有“九省通衢”之称,自古便是水上运输的交通枢纽,南北物资在这里汇聚,再加上南来北往的商旅过客,口味便融合多元起来。即使你刚到武汉,也一定能找到最适宜的那一口滋味。

在武汉过早一周,除了小吃种类繁多外,我对用料的扎实和价格的亲民也感受颇深。武汉餐饮协会的江月明向我解释,这样的特点又是和码头文化相关的。“过去对于很多人来讲,早上一起床就要吃饱肚子,好在码头上干活。以前的码头,几百斤的货物都是靠一个人担在肩上。到了枯水季节,还要走又长又陡的跳板,才能到达岸边。”今天乘船在武汉三镇之间往返,自然已经不见这样的景象。不过还可以想象——在过去的岁月里,当天蒙蒙亮时,岸边时有一些点着电石灯的老婆婆,向码头工人们售卖篮子里的小吃。

早餐的小吃中,要论受欢迎程度,首推热干面。湖北作家池莉在小说《烦恼人生》里就将这种面的做法和配料交代得清楚:碱面下沸水去焯,然后扣进碗里,淋上酱油、麻油、芝麻酱、味精和胡椒粉,最后撒一撮葱花。这在小说诞生的80年代卖两毛钱。主人公印家厚就感叹,哪个大城市花两角钱就能吃饱早餐?他想都没想过换个花样。而现在,一碗热干面卖4块钱,仍然是便宜得惊人。“大武汉美食排行榜”公号的作者姜涛就对我说,这样关乎到民生的吃食,似乎没有哪个摊贩胆敢涨价。而武汉人民对热干面的热情,也让小生意人只要勤勤恳恳,就能获得生存空间。姜涛记得,90年代,自己的奶奶在街道居委会工作。有两个刑满释放人员要安置再就业,奶奶借给他俩一个人80元,一个人100元,外加几个板凳,对方有了本钱做起了热干面,一大家子人便靠这个养活下来了。

热干面虽然是平平常常一碗素面,但其中的说法却不少。武汉市就曾有过两届由食品药品监督局协同媒体举办的热干面大赛,将对热干面的讨论推向专业的高度。我们在武汉的过早体验,便是从热干面开始的。

热干面的学问

武汉人吃热干面看起来毫不讲究。有一种是在马路边,把店铺摆出来的塑料椅当作桌子,坐在一只更小的板凳上,埋头呼噜呼噜地吃;还有一种完全是武汉特有的风景——边走边吃,路可以走得飞快,但纸碗却端得平稳,三下五除二就将面条挑进肚里。

我对边走边吃不能理解,这样着急忙慌的态度怎么能咂摸出味道呢?在罗氏热干牛肉面馆里,罗思偲一边替我拌面,一边对我说道:“热干面拿到手要马上拌开。先翻个身,再转个圈,然后反复挑几下,等热气散掉,吃到嘴里温温的才好。每根面条就像人的手臂一样,是有毛孔的,蒸汽走了水分就散掉了,这样‘毛孔’一闭合,附着在面条上的酱料就会吸收进面条里。边走边吃,等于是加快空气流动降温,这样热干面的口感才好呢!”

罗思偲在2014年获得了第二届热干面比赛的第一名,也就是在决赛中10家面的盲品打分中,评分最高。作为“90后”的年轻人,能在这个传统小吃的项目上获奖出乎所有人的意料。罗思偲初三毕业时成绩不好便出来打工做事,跟一位师傅学做热干面。热干面里最重要的调料是芝麻酱。“市场上有些芝麻酱吃起来很稠厚,但香气不浓,就是因为掺进花生酱降低成本的缘故。”罗思偲早年推车卖热干面时也这么做。等到有了固定的门面,他便想着提升质量来稳定顾客,芝麻酱成了首先改变的对象。

“大武汉美食排行榜”公号的创始人、对热干面有着研究的姬图米向我提到了芝麻酱“目数”的概念,也就是芝麻酱的细腻程度。“目数低了芝麻酱有颗粒感,吃起来喉咙不舒服;有的电动金属磨可以达到极高的转速,磨出来的酱相当细致,但转速高就意味着温度高,芝麻中的香味物质会挥发掉,还可能有一股烧焦的苦味。好的芝麻酱非得电动的石磨来研磨不可。石磨的转速有限,就能让芝麻酱在柔滑中保留香气。”罗思偲的做法就是采用电动石磨来磨湖北黄陂所产的芝麻——相比进口的芝麻,本地芝麻香气更足。并且罗思偲追求细腻口感,芝麻酱要用石磨来磨两道。

在我看来,罗氏热干面的味道已经相当浓厚柔顺,姬图米却认为,依然有着提升的空间。从热干面的发明和传承来看,做法有着“正统”和“野路子”之分,罗氏热干面是凭借自我摸索的“野路子”里最为成功的。而要吃到口味最为纯正的热干面,还要去源头追溯。毕竟“野路子”成长起来的经营者会迎合现代人的口味而做额外的演绎,比如罗思偲就会在热干面里加入一种由豆瓣酱、柱侯酱调制的卤水,让芝麻酱能像融化的巧克力一样,更润泽一些,但这些都是最初的热干面中所没有的。

热干面的本来面目是什么样?这还要从热干面的创造说起。芝麻酱外,热干面的灵魂是面。它是一种淡黄色的碱面,必须要经过“掸面”的过程,也就是煮熟之后拌上油,再摊开晾凉,吃时再放进水里滚热,这样口感就格外爽弹筋道。一个普遍的说法是,面和油的结合来源于一场意外——20世纪30年代,汉口一个叫李包的食贩因为担心面条变质而提前煮好晾凉,晚上一只猫打翻了油壶,面和油混在一起造就了奇特的口感。后来,一位叫作蔡明纬的小贩将这种做法发扬光大,创立了蔡林记热干面馆。

“蔡林记”今天是武汉著名的老字号,不过除了游客外,本地人是不太光顾的。公私合营后,蔡明纬成为了蔡林记的普通职工,之后蔡林记的发展便和蔡家没有多大关系了,这里所卖的热干面也和最初的做法存在差距。

蔡家的第四代人蔡大森倒是向我提供了一个有关热干面发明更为合理的版本:曾祖父蔡明纬是湖北黄陂人,早先挑着担子在学校门口卖一种手工制作的黄陂油面。为了在学生放学时迅速出面,他会将面先烫熟再加油拌好,挽成一把一把的,也叫“把子面”待用。后来日本的轧面机传入,他就用机制切面代替手工油面,吸收油面的做法逐步加入食盐和食用碱。蔡明纬早年在药铺工作,药铺老板喜欢吃面时加一点香油,这就让他想到了用香油来做调料。在买香油的时候,他发现没有提取出香油的芝麻酱味道也不错,便将这两者混在一起,于是面和芝麻酱这两个关键元素都有了。

文章作者

丘濂

发表文章128篇 获得79个推荐 粉丝1485人

《三联生活周刊》主笔,毕业于清华大学比较文学与文化研究专业。美食、传统文化和城市话题爱好者。

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里