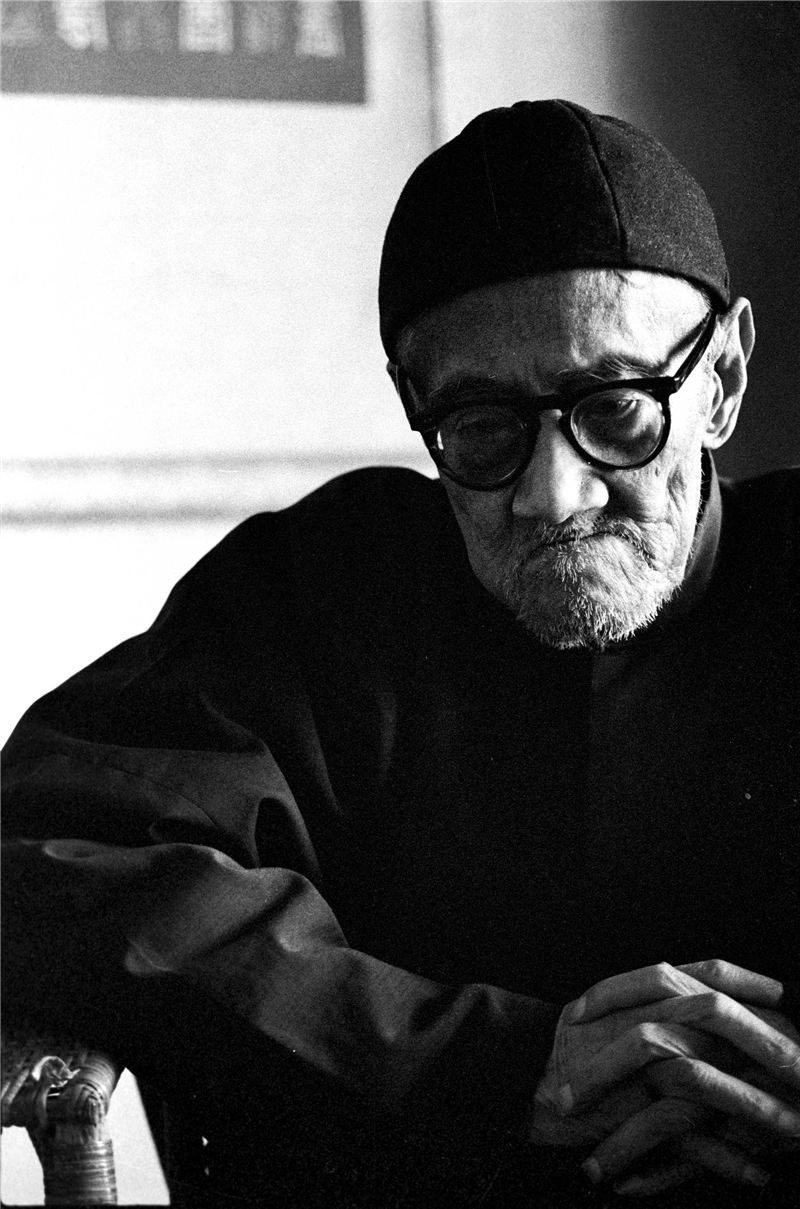

纪念梁漱溟:“失败”的乐观者

作者:刘周岩

2018-07-04·阅读时长7分钟

本文需付费阅读

文章共计3774个字,产生32条评论

如您已购买,请登录

乡村建设者

1933年,8岁的梁培宽被接到山东省邹平县,他的父亲梁漱溟此时正在邹平进行他的乡村实验。当时,邹平全县共有300余村,3万余户,16万余人。此地80%以上是自耕种,贫富差距不大,虽距离省城济南不远,但民风淳朴,土匪活动也不多,于是被梁漱溟等人创办的“乡村建设研究院”选作了实验区。

此前接受本刊采访时,梁培宽回忆了印象里的邹平:“虽是县城,那时却没水没电,也没文化生活可言。我放学后无所事事,无非是和同学到城外的河里玩水、逮麻雀之类。有一天闲着没事进父亲的办公室,在桌子上一通瞎翻,想找到什么好玩东西。父亲回来后见我把东西翻乱了,不高兴,打了我的手心,那是我唯一一次被父亲体罚。”

到达邹平两年后,梁培宽的母亲因难产去世,和当地医疗条件差有很大关系,“如果当时在北京生活,母亲也不至于死”。

对童年中的梁培宽而言,邹平似乎并不是让他特别愉快的地方,可这里对他父亲的意义却截然不同。乡村建设,是梁漱溟一生事业中无论为自己还是他人都最看重的部分。从1924年辞去北大教职离开学术界,梁漱溟即着手准备乡村实验。其间几经波折,辗转广东、河南,最终到山东,在时任山东省主席韩复榘的支持下,他在邹平施展改造中国乡村的想法,一直到抗战爆发而中断。

1987年,梁漱溟最后一次在公开场合露面时发表了著名的对自己人生的总结:“我不单纯是思想家,我是一个实践者。我是一个要拼命干的人。我一生是拼命干的。”而他所“干”的功绩,除调停国内战争之外,主要就在于邹平——虽然从结果上看,这二者都“失败”了。

梁培宽的弟弟梁培恕晚年撰写文章回忆父亲,谈起邹平七年,他说:“我不想说这七年对他来说是最重要的,做这样的区分是错误地看他的一生。但是如果我说,这七年他生活得情绪昂扬和有味,最觉心思力气得到发舒,那是不会错的。”

在邹平,梁漱溟的具体职务是乡村建设研究院的学术部主任,负责研究并制定乡村建设的实际方案。因为韩复榘等人的支持,乡村研究院实际是“政学合一”的机构,实验区内各级政府均受研究院指挥监督,权限很大。至于建设内容,则包罗万象,从自办农场培育种猪,到训练地方自卫,凡认为能改进村民生活而促进农村发展的,无不包括在内。但梁漱溟有自己的重心所在。

村学、乡学实验是梁漱溟强调的重点,他认为这是整个乡村建设运动能否成功的关键。在梁漱溟的设计中,村学、乡学不是简单的普及文化和科学知识的学校,实际上是执行礼俗与政治双重职能的社会组织。村学、乡学中均设学长和学董,学长主持教育,学董主持行政,所有“村众”都是“学众”,须接受学长的“教化”,学董则根据“教化”要求在行政上加以贯彻,如禁烟、禁赌、放足等措施。具体的设计方案多有变化,但概而言之,思路是由伦理入手。

文章作者

刘周岩

发表文章102篇 获得12个推荐 粉丝904人

三联生活周刊记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里