考古大家宿白:从白沙宋墓到莫高窟

作者:张星云

2018-06-25·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6174个字,产生16条评论

如您已购买,请登录

充满偶然性的白沙宋墓

由于存放在故宫博物院库房长达半个多世纪之久,白沙墓砖和壁画都需要进行长时间的修复,因此北大赛克勒博物馆决定此次不打开放置墓砖的木箱,只将木箱原状展出。“这是一件看似普通但饱含很多内容的展品。我们用这件展品,向2月去世的宿白先生致敬;用整个展览,向中国考古致敬。”北大考古文博学院院长杭侃说。

在中国考古史上,白沙宋墓是宋元考古中最重要的雕砖壁画墓,其发掘过程也是宿白的考古生涯“第一铲”,这其中充满了偶然性。

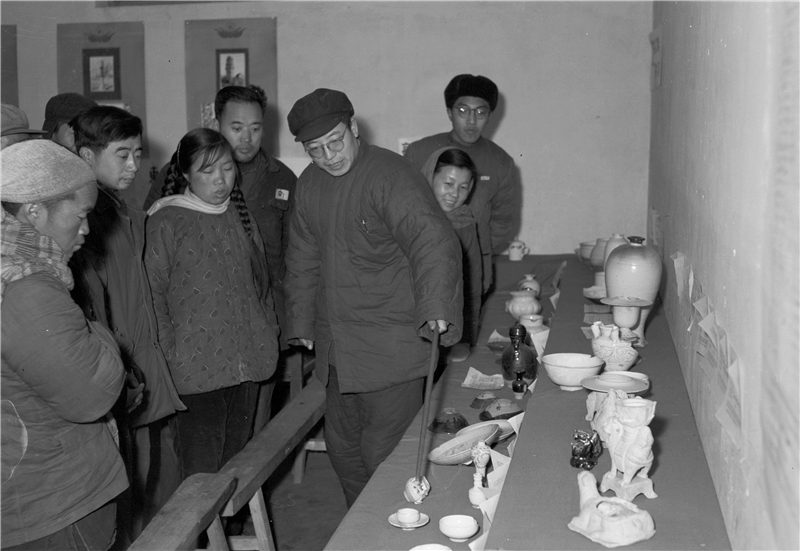

1950年冬,由于淮河连年泛滥,国家决定在其支流颍水上游修建白沙水库。工程开始之前,库区内展开各类遗址的抢救性发掘。1951年11月,修筑水库的工人发现了三座宋代墓葬,之后,宿白主持考古人员开始专业发掘,当时他是北大文科研究所考古室的老师。

放在中国现代考古学史来考量,当时那支考古发掘队都属全明星级别。队长是曾在1929年发掘出北京猿人第一个头盖骨的史前考古学家裴文中,其他发掘队员都来自中国科学院考古研究所和中央文化部文物管理局,这两个机构后来分别发展为中国社会科学院考古研究所和国家文物局。临摹墓室壁画的是后来的中央美术学院中国画系主任叶浅予和以革命历史油画《开国大典》成名的画家董希文。古建筑学家莫宗江则负责绘制墓室结构透视图。

作为北宋晚期仿木建筑雕砖壁画墓的考古发掘,白沙宋墓不论在墓葬的规模形制上,还是仿木建筑细部和彩画制作上,以及雕砖壁画的题材和内容上,都是空前的发现。之后半个多世纪,新发现的北宋晚期墓葬再也没有可以超越它的。

如果说田野发掘是考古学的基础,那么发掘报告则是将基础材料与研究相连接的桥梁,而白沙宋墓发掘后,发掘报告的撰写由宿白一人承担。

1957年,刚刚成立的文物出版社出版了宿白编写的《白沙宋墓》。当时,历史考古学草创,研究方法与报告编写无例可循,考古学家在撰写发掘报告时大都限于对墓葬形制、出土遗物进行记录,很少深入讨论相关的重要历史现象、历史问题。而宿白不仅在正文详细介绍了三座宋墓的墓室结构、墓中遗物及墓室装饰,更在其注释中,利用大量已发现的宋辽金时代考古资料、历史文献和传世绘画,把白沙宋墓定位于中国社会历史发展到唐宋之际的社会大转变的背景之中:公元10世纪中叶,以北宋汴梁为中心的中原北方地区,社会阶级关系出现了变化,汉唐以来的士家大族趋向衰落,新兴的地主阶级由科举途径参与了各级政权,工商业进一步发展,促使城市中市民阶层的兴起,汉唐以来的城市布局起了本质的变化,从封闭式的里坊制转变为开放式的街巷制,人们的起居生活习俗也发生巨变。

文章作者

张星云

发表文章193篇 获得9个推荐 粉丝1034人

《三联生活周刊》主笔

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里