投稿 | 像一条河

作者:ZORR

2018-06-14·阅读时长8分钟

虎跳峡位于滇西北的大山之中,哈巴玉龙雪山分列两侧,号称中国最壮丽的峡谷之一。谷深山远,林莽丛生,金沙江奔流而过,居住着汉、彝、 僳僳、纳西、藏、白、普米、苗、回等诸多民族。我在那个毗邻藏区的山谷住过几年,期间读完了艾芜的《南行记》,然后是《尘埃落定》。山川殊异,人情如常。那几年在南方的日子仿佛渡过了人生的某一条河。

捻字成歌,提笔为念。

一、雪山下的温泉

四月底一天,晚上火塘上煮了腊排骨火锅,干蕨菜在山泉水里滚过后鲜美异常。吃完晚饭本地人黄义新说要带全家去泡温泉。我抬头看一眼雪山,夕阳的余晖已经散尽,积雪的山顶阴郁得如同尼德兰油画。远处金沙江在镇子前拐了个弯,一大片沙洲安然沉浸在暮色里。他母亲拿出一把青碧的石斛打算带上,说洗澡时蘸水用来拍脸,对眼睛很好。有温泉的村子叫热水塘,就在江对面,属于丽江,是傈僳族和纳西族的地界,离他老婆家不远。热水塘冬天到端午之前冒热水,一到雨季江水涨起来就没有了。

排队的人很多,都是携家带口开车来的。我们过来往返得五六十公里,算是近的。温泉澡堂就在村口的路边,黑灯瞎火并没有霓虹招牌,大约只有本地人能找来。我和黄义新在外面车里等,买一小瓶劲酒用纸杯两个人慢慢分着喝。女人带小孩在下边玩耍排队。

浴池有两层,被搁成畜厩般的水泥隔间,里边甚至都没有铺瓷砖,如此具有地域特色的场所,让我想起三毛《沙漠观浴记》中关于沙哈拉威人的描述。一般一家人会包两间池子,一间能洗两三个人,男女分开。一家人泡个温泉不到一百块钱,似乎并不按时间收费。半张台球桌大小的池子涌出热水,四五十度并不算烫,有股淡淡的硫磺味儿。孩子跟妇女一间,听不见惯常的嬉闹。男人们坐在池中,裸体被水包围着,久违的亲切感令大家陷入沉默。

作为毗邻金沙江与冲江河的滇西北小镇,缺乏南方平原见惯的堰塘沟渠,与水真正亲近反而是件难得的事情。村中青壮年其实大部分都不会水,洗澡也恪守山里人的传统。早几年村里饮水工程大规模修建之前,山上夏天一周也洗不了两回澡,山上下来赶集的彝族更是灰扑扑的,洗澡频率大概更低。作为雪山脚下毗邻江边的温泉泡子,成了山里人难得一次的汤浴圣地。

洗完澡的女人在外边给湿漉漉的自己和小孩们进一步擦干,发梢上还淌着水。水泥矮墙下边六七米就是黢黑奔流的金沙江面,男人和女人们并不会多看一眼。夜色深沉,回去还得开一个小时。

二、山的孩子全跳舞

太阳落山不久,欢庆的篝火就燃了起来。

婚礼一如既往在腊月,要跳葫芦笙的。院子中央架起大块劈开的松木,倒上柴油,不多会儿,熊熊火光便照亮了每个人的脸膛。烟气还没完全散尽,领头的中年男子跳进场吹起口琴,也或者笛子,真正的葫芦笙反而少见。年轻男子率先加入,围城一圈甩手踢腿,形如锅庄,虽然大半都喝了酒,却没有人说话,山里人跳舞时不需要开口。姑娘和大姐大嫂站在外围聊天看着,姑娘们不时掩嘴而笑,偶尔彼此咬一下耳朵。不一会,少女们终于忍不住,也加入进来。中间的篝火越来越旺,队伍越来越长,绕了一圈,又是一圈,犹如旋臂围绕着银河。小孩不甘寂寞,队伍末尾硬多出一截小尾巴

美丽的姑娘和英俊的小伙不好意思牵手,隔着人群跳着,仿佛永远不会交汇。年轻的眼睛藏不住秘密,仿佛腾起的火星,在各人心底灼灼地亮着。

篝火之前,声势大些的婚礼会先请表演队,穿着改良过的彝、傈僳、纳西、藏族服饰载歌载舞,犒劳着乡下人一年四季的辛苦劳作。披羊皮褂的班头身兼数职,同时承担了DJ、司仪和领队的职责。一场普通的婚礼热闹得仿佛小村春晚,歌舞队与自告奋勇的报名选手轮番登场,先跳两段集体舞,然后是一群不到十岁小孩们的表演时间,你能看到村里几乎所有最漂亮的小姑娘。孩子们的曲目多半是《隐形的翅膀》和《小苹果》之类,出门见过世面的年轻姑娘偶尔也会闪亮登场,跳一段介于迪斯科和现代舞之间的舞蹈,引起小伙子们阵阵喝彩。

歌舞表演结束,新婚夫妻做过游戏——猪八戒背媳妇和乡村版你比我猜,感谢完父母,篝火晚会就开始了。屋檐挂满各色气球,院子上空拉着数条三角小彩旗,篝火摇曳生姿。穿披星戴月衣的纳西老阿妈在廊檐坐成一排,那是婚礼最好的观礼位置,正对着院子中央围火起舞的年轻人,老人们皱纹含笑,面容安详。

篝火晚会结束。男人们还要打牌,数十人围着方木桌炸金花,围观的人还要多一倍,拿得一手好牌的汉子睥睨众人,捂住牌不让看,似乎志在必得。婚礼上的赌桌抽水相当可观,每隔半小时总要更换荷官。和炸金花喝五吆六的热闹声势相比,打麻将几桌人安静得像下围棋。

月亮已经偏西,新房沙发和床上熟睡着困极的小孩。

没有人在乎时间,如同黑暗大地上不息奔流的江河。

三、有故事的江河

新月六岁,还没有上幼儿园。因为山上太远。父亲种洋芋,她就跟着种洋芋;母亲割猪草,她就跟着割猪草;奶奶捡鸡蛋,她也跟着捡鸡蛋。只有农历逢二逢七赶集的时候,她才过节似的飞下山去。与一车车山外来的旅游大巴擦肩而过,金发碧眼的外国人看她,如同她看外国人。

新月虽然从没真正出过大山,她却有一个远在上海的干爹。那一年干爹来山里徒步,骑的正是父亲牵的矮脚马。那一年新月还没有出生,干爹还不是干爹。那天晚上干爹和父亲喝了很多的苞谷酒,仿佛认识多年的朋友。一弯新月悄悄越过雪山的山顶,干爹指着母亲隆起的肚子为她取了现在的名字,还没出生的新月于是便有了干爹。

不知道是因为喜欢大山,还是喜欢山里人,干爹几乎每年都一个人来,不来的时候会给新月寄来新衣服、糖果和五颜六色的笔。转眼几年过去,新月越长越大,干爹说再大些,将来带她去上海玩。然后干爹就没有了消息。

那一年雨水很大,山洪激荡在峡谷轰轰隆隆。有人说在中虎跳看见过新月的干爹,他从崖上跳了下去。和很多在虎跳峡跳江的山外来客一样,没有人知道原因,奔腾的江水带走了一切。

从此新月没有了干爹。

辞职到虎跳峡长住的那年,正是玛雅人传说中的世界末日。我在景区入口看见了寻人告示,和南京爆头哥的通缉令挨在一起:“邓X蓉,女,21岁,身高155厘米,广西南宁人,于2012年8月3号到达虎跳峡,入住××客栈。8月4号中午后失去联系。如有人在8月4号之后见过或有任何信息,可联系其表姐:1333418XXXX。求扩散转发”

虎跳峡曾经遥远得俨然世界尽头,一如尼亚加拉瀑布。于是我在虎跳峡看见过不止一次寻人启事。

金沙江在虎跳峡几乎戛然而止,而后奋力穿过夹峙的高山,终于看见了海。

每个人,说不定前世都是条有故事的江河。

四、 王叔的纪念馆

在虎跳峡镇吃完江鱼,坐旅游大巴再朝景区里走,游客大概很难发现紧挨公路的两层小楼,除非是真上了点岁数。长江漂流纪念馆红底白字的招牌并不显眼,远不如景区检票区装腔作势的老虎雕塑醒目。事实上两层小楼有一整层在公路下,面朝江水,院子里有棵大槐树,石头垒砌的墙体足有近一米厚,2012年我在那里住过两个月。纪念馆比普通公厕大不了多少,几分钟就能看完。夸张点说,比上个厕所都快。

纪念馆只有王叔一个员工,我去了之后,变成了两个。严格的说,还有两条一黑一白的老京巴狗。王叔从北京带过来的,一条十几岁,另一条也十几岁了。白狗和黑狗后来都埋在了纪念馆下边的江滩上,王叔也打算老死在这个地方。

王叔带我参观纪念馆

如果从1986年第一次来算起,王叔到虎跳峡已有三十多年,几乎跟我岁数差不多。而纪念馆房子年头似乎更久,改造成纪念馆之前是金沙江沿线名不见经传的普通林业站,虽然纪念馆现在也名不见经传。一到伐木季节,上游砍下的木材顺水而下,排江倒海冲到虎跳峡段,被工人拦起装车,运出山外,支持祖国的四化建设。现在金沙江虎跳峡变成国家4A级景区,迎接着全国各地汇流而来的四方游客。

三十多年前有个叫肯·沃伦的美国人打算组队漂流长江,如果成功,那将是第一次有人完整地漂过中国的母亲河。1985年,四川乐山一个叫尧茂书的青年人不甘心外国人率先染指,抢先下水,死在了长江上游的通天河。

第二年全国更多的青年自发组织了起来,工人、军人、老师、电影放映员…包括当时还在北京宣武区汽车修理厂上班的王叔,热情堪比08年汶川志愿者集结。1986年长江漂流,王叔两个朋友罹难于金沙江虎跳峡段。十几年后王叔离开北京,定居在虎跳峡镇。等我到虎跳峡景区时,王叔已经留守了十年,在自己创建的纪念馆中。王叔住一楼,面江;二楼朝景区公路,免费。楼上纪念馆挂满当年王叔拍摄的漂流队历史老照片,从唐古拉冰川、沱沱河、虎跳峡,到上海长江入海口万人空巷的欢庆场面。

王叔的情况基本都是后来他告诉我的。刚开始漂流事业的八十年代,王叔正当盛年。几乎走遍了西南的蛮荒之地——不通公路的墨脱,尚未开化的泸沽湖,以及籍籍无名的丙察察。长漂事件结束后他没有回单位,因为漂流摄影进入某体育画报,再调入国家水上运动中心,期间离婚独身至今, 2001年回虎跳峡凭借一己之力开起纪念馆,直至今日。那场轰轰烈烈影响全国的漂流事件,不能说没有改变他的人生。

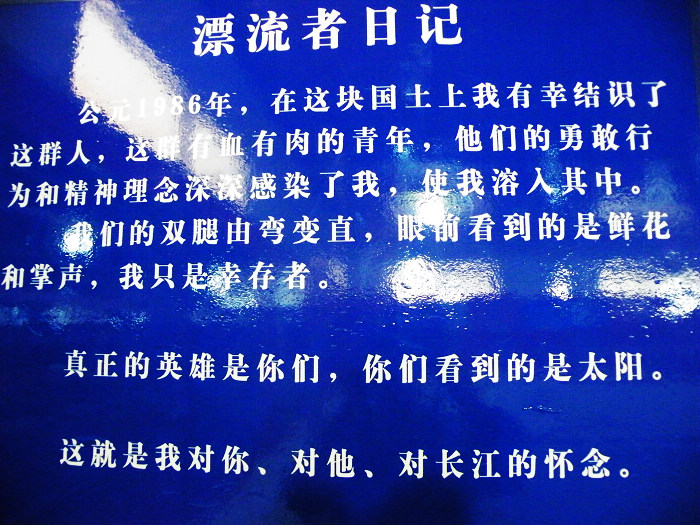

那一阵我负责纪念馆开馆闭馆,从早上八点半,到下午五点半。纪念馆中的每一张照片和文字说明我都看过,照片大部分是王叔拍的,文字也都出自于他的手笔,包括进门左手边那块蓝底白字的展馆说明牌,“谨以此展,献给为中华民族争气,为国争光的中国长江漂流探险活动全体人员。 献给曾经给以亲切关怀和大力支持的各级领导和各族人民。 献给在长漂漂流探险中英勇献身的勇士们。”

对于长漂,我有一些稀薄的印象,而这个联想也许是来自尧茂书。和赖宁、张海迪一样,我的八零后记忆,是由符号化的人名和口号化的目标所构成,那是一个热情洋溢狂飙突进的年代。事实上馆内的确有很多沿途群众夹道欢迎万人空巷的照片,画面中除了国旗、鞭炮、鲜花、横幅,就是铺天盖地的人脸。

今天网上搜“1986 大事”关键词,首页首栏,长江漂流事件依然在目,与挑战者航天飞机失事,切尔诺贝利核电站爆炸,以及崔建《一无所有》首演等重大事件并列。三十多年过去,没多少人还记得当年江河上的热血故事;三十年后,理解那些浪遏飞舟的激情照片,怕比接受数百块一斤的金沙江江鱼更难。

王叔不爱吃鱼,虽然他在金沙江边住了快十年,实际上,他也吃不起江鱼。或许在王叔看来,金沙江奇珍不是几百块一斤赚游客钱的江鱼,而是他住了十年的纪念馆。

他住了十年的长江漂流纪念馆,前年被景区收回,老照片被悉数遗弃。招牌即将改弦更张,据说要变成虎跳峡漂流中心。而王叔,在纪念馆收回第二年就死了。死于凌晨心脏病突发,在北京家里,追悼会开到了八宝山,享年63岁。

我现在还保留着他的微信,那个昵叫再未变过,叫“一条河”。

文章作者

ZORR

发表文章14篇 获得1个推荐 粉丝5人

德罗海达来信

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里