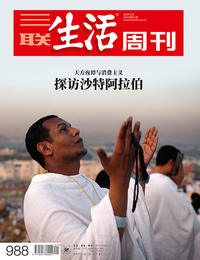

沙特阿拉伯探访记

作者:刘怡

2018-05-25·阅读时长46分钟

本文需付费阅读

文章共计23114个字,产生128条评论

如您已购买,请登录

Anabasis

吉达(Jeddah)机场北航站楼的到达大厅,给我的第一印象极为冷清。在2018年这个初春的正午,排队等待通过非宗教团体海关入口的外籍人士总数还不到20位,在素来熙熙攘攘的中东公共交通设施里显得相当反常。实际上,当我在阿布扎比换乘航班时,周围的气氛已经开始发生微妙的改变:一路正襟危坐的老年日本游客们消失了,取而代之的是一张张用斜披毛巾(称为“净服”)或连体白袍裹身的东南亚面孔。额头上的皱纹、粗糙的手指、面对英语询问时的茫然眼神以及统一配发的行李箱暗示了他们的身份——一群终于攒够盘缠、可以在出行淡季组团前往麦加的印度尼西亚农村穆斯林。他们必须首先飞抵圣地的接驳口岸吉达,随后乘坐包车前往禁寺。从公元7世纪中叶开始,这条连接吉达和麦加的朝圣线路已经不间断地存在了1400年。

身着熨烫平整的白袍、头包红色细格方巾的海关官员茫然地望着天花板,以一种漫不经心的姿态翻弄着我的护照。随后的两个星期里,我曾无数次在边防警察、巡逻军官、安检人员以及其他政府工作人员脸上看到了类似的表情:不同于叙利亚军警的敌意,也不同于黎巴嫩人的好奇心,更多是因为生活优渥和缺乏刺激带来的无聊感。在这个尚未开放旅游签证申请的神秘国度,域外来客倘若不是出于宗教目的,大部分也是冲着石油和奢侈品业务而来;而最近3年半里全球能源市场的降温,已经令这些投机客减少了很大一部分。在只有十多位旅客需要入境的情况下,审批者和等待者都显得不急不躁,耐性十足。直到集体通过朝觐游客入口的印尼旅行团已经消失,官员才打着呵欠在护照上盖上了黑色入境章。自始至终,我们都没有交谈过。

站在官员身后、一身橄榄绿军装的边防军士兵对我伸出手来:他索要的是一张记录有入境人员编号的小纸片。这张纸片就静静地躺在官员右手边的打印机出纸口上,只是被这位慵懒的老爷遗忘了。我拍了拍他的肩膀,小心地询问:“编号卡?”官员连脖子都没有转动,用口音标准但极不情愿的英语嘟囔了一句:“你可以入境!”我不得不又拍了他一下,指了指身后横眉怒目的士兵——两人之间相隔不足1米,但始终不做直接对话。这一回,官员终于勉为其难地放下了撑住脑袋的右手,用指尖夹住编号卡递给了我。顺带还让我发现了他所有倦怠情绪的来源:右耳里塞着的AirPods无线蓝牙耳机。显然,现在是他例行的午后音乐时间。

在吉达机场短短半个小时的经历,已经足够让我建立起对沙特阿拉伯王国及其国家机器的初步印象:友善但低效,严重的官僚主义,溢于言表的等级观念(官员拒绝和普通士兵交流),以及公共场合(不得播放音乐)和私人(用手掌盖住的蓝牙耳机)生活的分裂。这些特征在重要性上丝毫不亚于充斥着所有公共空间的宗教成分。在那位年轻海关官员的脸上,有一种只有在富裕国家中上层人士身上才会凸显出的骄傲气质:一种因自我感觉良好而导致的“不上心”。它使我想起了最早发明“最终之人”(亦译作“末人”)这个词的德国哲学家尼采,1885年他就在《查拉图斯特拉如是说》里写到过:“‘我们发明了幸福。’末人说,并且眨眨眼。”

“沙特阿拉伯”(Saudi Arabia),顾名思义,由“沙特”和“阿拉伯(半岛)”两个不可分割的要素共同构成。前者标记了这个王国的创始家族以及政治权力的控制者,后者则是其地理坐标。你在那些脍炙人口的古代典籍中很难找到它的踪迹——无论是在受希腊文明浸染的、从北非延伸到中亚的Ecumene(希腊语“定居世界”)版图上,还是在威廉·麦克尼尔标记的全球文明迁徙路线图中,被高原草场和大片沙漠覆盖的阿拉伯半岛腹地都属于被遗忘的边缘地带。尽管伊斯兰教信仰就在汉志山脉和海岸线之间的狭窄平原奠基,但它在现实世界里的荣光却更多被大马士革、巴格达和开罗所僭夺。19世纪70年代,英国诗人、探险家查尔斯·道尔蒂(Charles Montagu Doughty)抵达今天的利雅得,他所目睹的只有一群艰难求生的贝都因人:“干涸的溪流发出有气无力的嘶鸣,中间夹杂着流沙移动的巨大噪声。若上帝没有创造骆驼,内志地区将不会有人烟。”

是20世纪的两次全球版图变动重新“发现”了阿拉伯半岛,并使它成为那个连接欧亚大陆东西两翼、沟通“心脏地带”与外围大洋的中东四边形板块当之无愧的“轴心”。全世界已探明石油和天然气储量的一半左右集中于此,仅凭沙特国王一人的决断,便足以引发1973年席卷西方世界的能源危机。21世纪初全球治理中的一切突出问题——人口爆炸、宗教和意识形态冲突、中远程制导武器(弹道导弹)的扩散、水资源短缺——在这里也都有凸现。是故自上世纪90年代以来,沙特阿拉伯的国际地位非但不曾因为“冷战”的结束而有所折损,反而因其在全球“文明冲突”、叙利亚内战以及也门干涉战争中扮演的角色,关注度日益获得提升。

与此同时,沙特王国依然是全世界富裕国家中最不为外界所熟知的异类。它的王公贵族们的奢靡生活,它的依靠宗教经典和高阶教士诠释的治国方略,乃至它那历史悠久的朝觐经济和“输出动荡”外交方针,一方面因其独特性而为世人所津津乐道,另一方面却又难于建立完整的面相。传统阿拉伯社会对“墙外(公共)”与“墙内(私人)”生活的严格区分,似乎也适用于作为国家的沙特阿拉伯。而始于2016年的“萨勒曼改革”带来的新气象,更使外界对沙特王国能否以更开放的姿态融入全球化时代、统治家族的至高无上地位能否继续维持,抱有强烈的好奇心与疑问。这些都构成我亲身前往阿拉伯半岛、探访这一“轴心”的动机。

根据沙特王国政府公布的时间表,到2018年夏天,允许妇女驾车、开放外国人旅游签证申请等前所未有的改革措施将会付诸落实。而我在2018年春节之前进行的这次旅行,恰好选在了一个微妙的时间点上:新政策造成的冲击已经开始显露其初步效果;但在更激进的措施落地之前,传统社会的大部分面相仍在维持最后的稳定。走出吉达机场之时,我想起了2400多年前希腊人色诺芬的名著《远征记》(Anabasis)——当时色诺芬从地中海长途跋涉前往波斯高原,参加波斯王位争夺战。日后他用希腊语中代表由海向陆行进的Anabasis一词来命名他的回忆录。在乘坐波音787型客机抵达红海海滨的吉达之后,我的旅程同样构成一场Anabasis。

文章作者

刘怡

发表文章196篇 获得29个推荐 粉丝2499人

身与名俱灭、江河万古流

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里