所谓的大时代,不过就是一个选择

作者:三联生活周刊

2018-05-22·阅读时长6分钟

本文需付费阅读

文章共计3003个字,产生28条评论

如您已购买,请登录

文/ 维舟

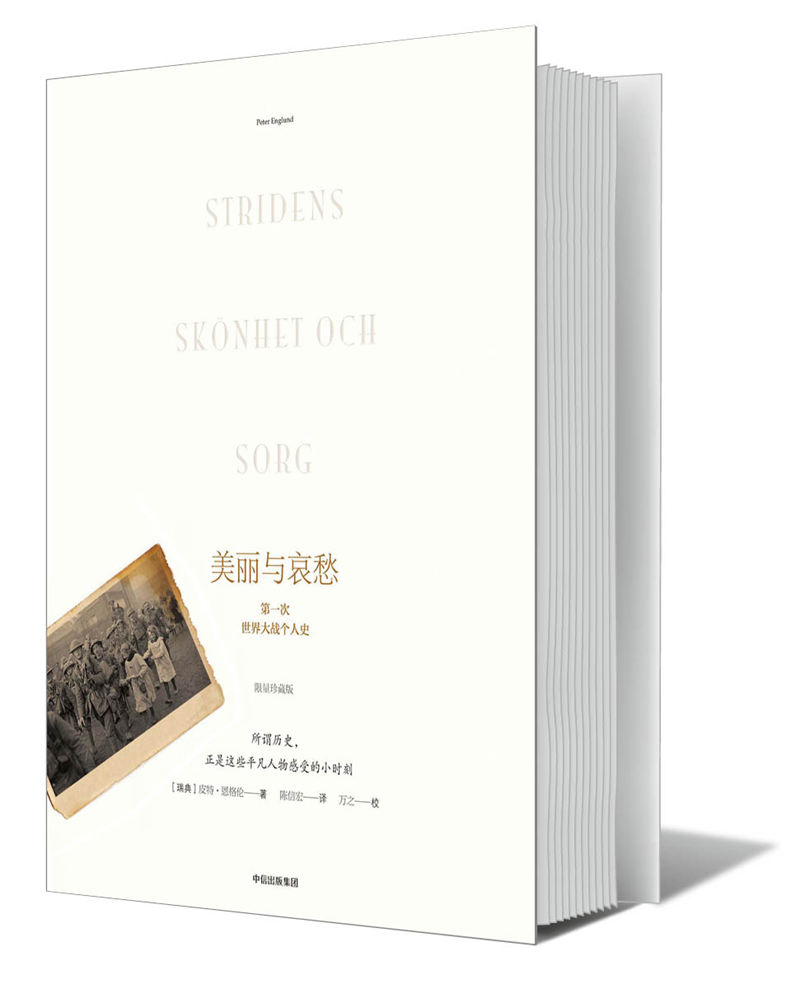

战争中的平民

要表现一个大时代,最好是通过讲述一些个人(甚至最好是小人物)在那个年代的遭遇与命运——至少,在小说、电影和电视剧中,我们早就习惯了这样的做法。然而,一直以来,历史写作却很少采用这样的手法,传统的历史书写偏重记录上层人物的功绩,现代史学则往往执着于通过宏观的整体性把握,来寻觅某种“历史发展规律”或社会变迁的结构性动力。按法国年鉴学派的观点,只有诸如地理条件、社会结构这样的“长时段”因素才真正具有决定性意义,至于短期内的政治事件都只不过是大海中的一朵朵浪花——个人的命运就更不用说了,他们对历史能产生多大影响?就算是牛顿在看到苹果落地的那一瞬间猝死,迟早也会有另一个人发现万有引力的存在。

不过,现代社会的精神其实背道而驰——一如法国象征派诗人波德莱尔所说的,“现代性就是短暂、转瞬即逝、偶然”。2014年,两位美国历史学家在《历史学宣言》开篇就模仿马克思的口吻写道:“一个幽灵,短期主义的幽灵,正困扰着我们这个时代。”他们强调长时段历史眼光的重要性,反对碎片化的研究和不顾长远影响的短期主义行为,这当然是对的,但一个现实是:对很多人来说,“历史的必然性”太过乏味,他们倒是对乱世中小人物跌宕起伏、充满偶然性和意外的命运抱有无限的兴趣。

历史人物的命运看似不过是个人的一些遭遇,但其实在很大程度上却大大有助于我们理解历史的动态性与不确定性。人们普遍对剧烈变动时期的“乱世儿女情”特别感兴趣,恐怕正在于它呈现了日常生活和抽象原则中不会出现的极端情形。不仅如此,我们也能从普通人具体而微的遭遇上感同身受地体会到那个时代的各种力量。

文章作者

三联生活周刊

发表文章6068篇 获得22个推荐 粉丝47992人

一本杂志和他倡导的生活

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里