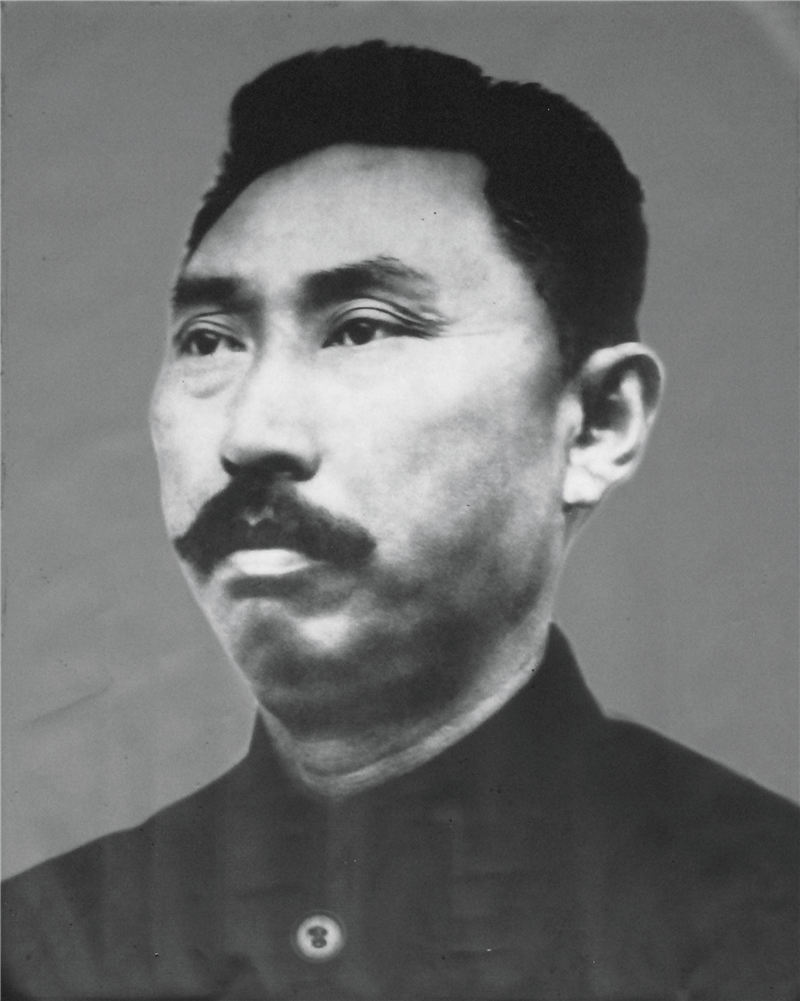

“湘西王”陈渠珍:半新半旧的引路者

作者:艾江涛

2018-05-21·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6121个字,产生13条评论

如您已购买,请登录

“尽管向更远处走去”

1922年8月,当年轻的沈从文从湘西军中来到北京北河沿的一家小客店住下,在旅客登记簿上填下“沈从文,年20岁,学术,湖南凤凰县人”时,他也许又想起老长官陈渠珍在他临行前说的那番话:“你到那儿去看看,能进什么学校,一年两年可以毕业,这里给你寄钱来,情形不合,你想回来,这里仍然有你吃饭的地方。”

放弃军中书记官的位置,到北京寻找不确定的未来,很大程度上是因为他在陈渠珍所办的报馆,在印刷工人赵奎五的开导下,读到了《改造》和《新潮》,以及刊登郁达夫、郭沫若作品的创造社刊物。10年后,沈从文在自传中写下自己接触这些读物后的思想变化:“我明白人活到社会里应当有许多事情可作,应当为现在的别人去设想,为未来的人类去设想,应当如何去思索生活,且应当如何去为大多数人牺牲,为自己一点点理想受苦,不能随便马虎过日子,不能委屈过日子。”不久,在生了一场40多天的大病,目睹好友陆弢的意外死亡后,沈从文下了决心:“尽管向更远处走去,向一个生疏世界走去,把自己的生命押上去,赌一注看看……”

在那个时代,像沈从文这样为现代报刊所宣扬的“五四”新思潮召唤到大城市来的青年,比比皆是。个人命运与“追求自由”“改造国家”等宏大命题一经结合,一种新的文化视野和参与历史的可能,便让他们蠢蠢欲动。用不了多久,沈从文就会在北大周围遇到诸如刘梦苇、陈翔鹤、冯至、蹇先艾、丁玲等一大批旁听生。沈从文的特殊性在于,在湘西那样历来封闭荒蛮的世界,竟能看到刚刚出版的新文学刊物,而这一切与这位大他20岁的凤凰老乡陈渠珍密不可分。

1922年,陈渠珍40岁,从前任田应诏手中接过湘西军政大权业已两年。在他1934年底被湖南省主席何键逼迫交出实权之前,这位日后的“湘西王”还有12年时间去打拼一段属于他的湘西时光。

由于当地历史上一支属于湘军序列的“筸军”的存在,凤凰出了不少将军,子弟皆以从军为荣。沈从文的祖父沈宏富便曾因军功做到贵州提督,父亲沈宗嗣还曾是随罗荣光镇守大沽炮台的一员裨将。因而1917年,当父兄皆不在身边,母亲又担心儿子学坏时,不到15岁的沈从文加入当地军队,便成为一件自然的事情。

沈从文最先加入的是张学济担任司令的靖国联军第二军,一同驻扎辰州的还有田应诏的第一军,陈渠珍当时是田应诏手下的一名团长。沈从文最初担任张学济的卫兵,后来很快升至上士文书。最初几年的军中生活,正如沈从文后来在传记中所说,除清乡杀人外毫无其他成绩。第二军的军誉又极坏,1920年不得不迁徙到四川就食,结果不幸与当地军队发生冲突,全军覆没。沈从文由于留守辰州得以幸存,不久便被遣散回家。

而第一军在陈渠珍接管之后,日渐振作。事实上,这也是沈从文1922年在当了一段时间警察所办事员后,决定再回军中的直接原因。在沈从文眼中,部队的面貌与两年前完全不同了:“枪械,纪律,完全不同过去那么马虎,每个兵士都仿佛十分自重,每个军官皆服装整齐凸着胸脯在街上走路,平时无事兵士全不能外出,职员们办公休息各有定时;军队印象使我十分感动。”沈从文那时的心愿就是在这位指挥官手下当一名差弁,经过一段周折,他终于如愿以偿。

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得15个推荐 粉丝686人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里