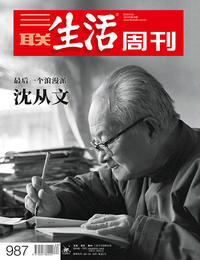

沈从文:美丽当永远是善的一种形式

作者:艾江涛

2018-05-21·阅读时长11分钟

本文需付费阅读

文章共计5914个字,产生55条评论

如您已购买,请登录

作为原乡的湘西世界

三联生活周刊:1922年到北京梦想做“新知识分子”的沈从文,如何开始讲述那些家乡故事,并逐渐确立信心?

吴晓东:沈从文是个天生的地域作家,他一到北京闯天下,就知道只有向内地的文明人展览湘西的民风民俗,自己才有出路,所以他是非常自觉地利用湘西的生活资源,利用家乡的那条沅水。所以汪曾祺说他在一条长达千里的沅水上生活了一辈子,20岁以前生活在沅水边的土地上,20岁以后生活在对这片土地的印象里。

沈从文早期关于湘西的作品在写法上多“平铺直叙”,多多少少有点“原料”的性质,呈现的是一种原生态图景,没有经过各种各样的眼光观照过的,这些眼光就包括现代性的视野,都市人的观念,以及作者自己后来慢慢形成的文学理念、图式和框架。当然,所谓“原生态”,是从比喻的意义上说。相对而言,沈从文笔下早期的湘西图景比后来更有“似真性”,因此呈现了可贵的原生经验和原生故事。比较一下早期小说和成熟期的《边城》《贵生》等作品,就可以感受到沈从文早期创作的某种可贵的独异性。范智红评论《贵生》时便说:“倒是他早期的一些稚拙之作更显出一些‘单纯’的可爱,我说‘单纯’,是说从那些作品中似可更清晰地辨识或等待一个‘小说家沈从文’,一个在感知和思维乃至文体形式上独标一格的写作者。”

三联生活周刊:王德威曾以“想象的乡愁”看待沈从文的乡土小说,与金介甫在《沈从文传》中对其早期关于湘西的写作的说法不无契合:“沈从文不断抛出这类自传性的暗示,正好迎合了读者的好奇心理。”其中真实与虚构(传奇)的成分是怎样的?

吴晓东:“乡愁”在沈从文早期小说中具有结构性的意义。王德威所说“想象的乡愁”,是试图强调沈从文以小说中的离愁别绪为审美核心和风格特点,以感染自己的都市读者。

按照金介甫在《沈从文传》中的精彩表述,沈从文在都市中书写的湘西,“是从一个士兵眼中看到的模糊远景”,这句话道出了早期湘西小说的某些重要特征:一是多以士兵的眼光呈现沈从文行伍生涯中所经过的那些陌生的地方,二是小说中生成了一个陌生化的距离,使对故土的记忆成为一种“模糊远景”,这种观照湘西的距离感,对于沈从文早期抒情美学的生成,非常有意义。用王德威的说法:“反讽的是,故乡之成为‘故乡’,亦必须透露出似近实远,既亲且疏的浪漫想象魅力。当作家津津乐道家乡可歌可记的大事时,其所灌注的不只是念兹在兹的写实心愿,也更是一种偷天换日式的‘异乡’情调(exoticism)。”三是《边城》之前的大部分湘西叙事都可以看成是回忆中的写作,或者用小说学术语,是一种“回溯性叙事”,而正是这种回溯性的时间距离,使故乡笼罩上了一层朦胧的审美性面纱,生成王德威所谓的“原乡”主题:“故乡不仅是一地理上的位置,它更代表了作家所向往的生活意义源头,以及作品叙事力量的启动媒介。”

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得17个推荐 粉丝686人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里