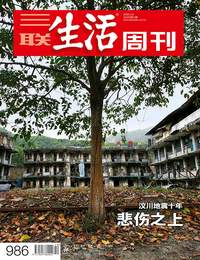

绵竹:与震后伤病相处的日常

作者:王海燕

2018-05-14·阅读时长16分钟

本文需付费阅读

文章共计8262个字,产生22条评论

如您已购买,请登录

摄影/黄宇

一名地震重症患者的日常生活

地震前,覃中英还年轻,精干苗条,胳膊细瘦。但现在,她向我展示的是一对男人般粗壮坚硬的胳膊,那是长期操持家务、推动轮椅、撑助行器练出来的。前不久,她还为即将在5月12日举行的特殊马拉松做了一次练习。说是马拉松练习,其实全程只有4公里,从绵竹市大柏林村到汉旺地震遗址,途径贯穿德阳和阿坝州的德阿公路。她一共花了两个半小时,累得双臂酸胀不已,但总算坚持了下来。这是最近10年里,覃中英独立“行走”过的最远的路程。

覃中英是一名脊髓损伤患者,受损伤的位置在第二节腰椎处,约与肚脐眼处于同一平面。那意味着覃中英的整个下半身都处于瘫痪状态,只能依靠轮椅行走。脊髓损伤是地震致残程度最严重的情况之一,通常是因为重物压砸损伤脊柱造成。和普通的截肢患者不同,脊髓损伤伴随着更多更复杂的并发症,鬼魅般潜藏在患者漫长的日常生活里。

因为泌尿系统受损,覃中英每天喝水都是定时定量的,许多患者长期借助导尿管完成排泄,覃中英虽然已经可以自主排尿,但堵车对她是噩梦,只要坐车出门,无论远近,她总是给自己穿上尿不湿。夜里她不敢睡得太沉,必须隔几个小时醒来一次,因为受损的身体长期血液循环不畅、营养不良,在被窝里稍微多焐一会儿,就会起泡乃至溃烂坏死,医学上称为压疮。这是覃中英最惧怕的情形。在绵竹,同样因地震致残的脊髓损伤患者中,已经有人因压疮去世。冬天被窝捂得严实,皮肤缺氧的情况更严重,有时候她睡得太熟,猛然惊醒时,伸手往身上一摸,软塌塌的泡已经起了一大片,她立刻掀开被子,像照管别人的身体一样给自己的身体通风并翻身。这些年,她已经学会一点不惊动身边的丈夫,就像白天独自一人在家做饭、洗衣服、拖地一样。

覃中英居住在绵竹市清平乡,距离绵竹市中心只有不到40公里,但两地的地形截然不同。绵竹市区地处成都平原,一路向南,沃野千里,清平乡却已是龙门山腹地,山体笔直高耸,云雾缭绕,有高原气象。清平曾是中国最大的磷矿产区之一,生态复原是这两年才开始开展的事情,以前,这里到处都是国营矿井。覃中英是种地的农民,靠天吃饭,整日辛劳,以前在镇上见过下井受伤后瘫痪的采矿工人,坐在轮椅上,天天家人推着上街游逛,饭菜递上手,有微妙的羡慕,心想,他们从此以后什么也不做,清闲度日,还能每月领工资。

那时候,她从未想过,身体残疾是巨大的磨难,而她,还必须在磨难之后自己照顾自己。

和绝大多数的四川人一样,地震那天的情景在她脑海里清晰如昨。采访时,她一边爽朗地哈哈笑,一边讲10年前的那一天,上午她刚刚插了秧,和外侄女、邻居三人在屋里聊天,屋顶“轰隆隆”响起来,几个人呆了呆才往外跑,外侄女拉着她,跑到一半,她发现自己跟不上,挣脱了,喊外侄女先跑。外侄女刚跑出去,房子就塌了,邻居砸死在她身边。她的幸运程度处于两者之间,被一块不知道什么东西的重物压住了,身体受到重创,但还剩一口气呼救,让外面的人把她活着刨了出去。

当时,深山之中的清平已是孤岛,镇上药品设备奇缺,覃中英这样的重症患者也只能输点盐水,17号直升机过来,覃中英被转到广汉,随后转贵阳。手术就是在贵阳做的,做完手术后,医生直接告诉她,这辈子只能在床上度过了。

听完医生的宣判,覃中英当场号啕大哭起来,立马想到她不像国营矿厂的工人,可以领工资,下半辈子的日子有人照管。

中国的康复医学发展较晚,地处西南腹地的贵州是康复医学的发展洼地,在那座医院里,还没有脊髓损伤患者站起来独立生活的先例。在医学上,帮助伤残病人恢复身体功能,重新进入日常生活,是康复医学而非临床医学的范畴。康复医学发源于上世纪初的英美国家,在两次世界大战后的上世纪50年代成为独立的医学学科,强调运用包括心理治疗在内的综合手段让患者“回归家庭、回归社会”,这和直接面向疾病、治愈疾病的临床医学截然不同。

覃中英记得清清楚楚,她是在2008年的8月13日被转回绵竹市第一人民医院的板房医院进行康复治疗的。在此之前,她已经度过了人生中最绝望的两个多月,吃喝拉撒通通在床上解决,一切仰仗护士。那时,她跟医院的普通病人住在一起,看着病友来来去去,想起乡里普通人家的瘫痪病人,被扔在黑洞洞的房间里,满屋恶臭。

覃中英刚转到绵竹市医院的时候,由中国康复医学中心主任、南京医科大学康复医学系主任励建安招募的康复医学专业志愿者团队,已经入驻四川大学华西医院绵竹医院(原绵竹市第一人民医院,以下简称“绵竹医院”)的板房医院。有志愿者给覃中英播放视频,告诉她一些国外的残疾人怎样上下轮椅,自己穿衣吃饭。覃中英理解志愿者是想说,瘫痪病人也可以生活自理,但她接受不了,陪护的丈夫哪怕离开一小会儿,去洗手间清洗个什么东西,她立刻感觉被抛弃了,忍不住联想到即将度过的悲惨的下半生,在病房大哭起来。

但和在贵州的医院不同,在板房医院,覃中英被呵斥了,医生发怒:“难道还要别人一辈子围着你转?以后不让你丈夫来了!”她听完,又委屈又惊恐,委屈的是自己遭了这么大的灾,难道不该有人精心服侍吗?惊恐的是,以后丈夫真的顾不上她了怎么办?想着想着哭得更厉害了。但哭完没办法,只能跟着志愿者们,从最简单的上下轮椅开始,一点一点自己学。与救助比起来,康复措施发挥效果的关键在于患者如何主动参与。覃中英能吃苦,毅力非凡,一旦转过了念头,练习本身需要几百遍还是上千遍,对她来说,都是一带而过的事情了。

如今,覃中英家里的厨房操作台、厕所、床铺都比普通人家的矮上一截,厨房的操作台下面全掏空,家门口的大门通道则是专门修建的无障碍通道。根据这些量身设计,覃中英每天早上起床就可以做饭,然后撑着助行器出门锻炼一小时。房屋周围,葱蒜青菜郁郁葱葱,4月下旬,邻居们已经开始栽种辣椒苗、茄子苗,覃中英无法下地,就沿着菜地周围在地边掐点邻居的蔬菜。在家里,她喜欢打扫房间,每件家具都摆得整整齐齐,擦得油光锃亮。

文章作者

王海燕

发表文章-5篇 获得3个推荐 粉丝717人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里