帕慕克中国行

作者:苌苌

2018-05-08·阅读时长7分钟

本文需付费阅读

文章共计3755个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

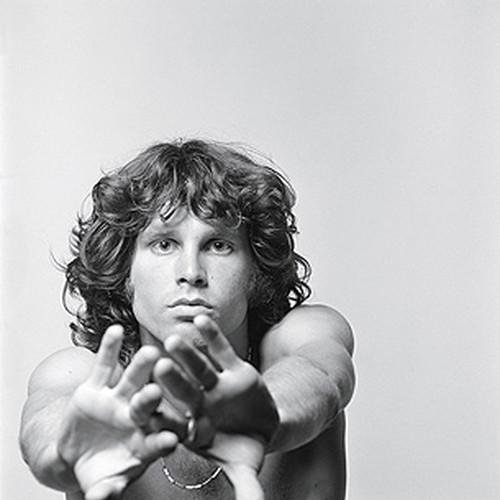

( 《伊斯坦布尔》

)

5月,土耳其作家奥尔罕·帕慕克终于来到北京。作为欧洲的3位核心作家之一,2006年,他几乎是众望所归地得到了诺贝尔文学奖。这和他多年来锲而不舍且深入地在作品中探讨东西方问题有关,而且他的视野超出了自身阶层和意识形态的拘囿,也让他赢得世界范围内,尤其是为同样问题困扰的国家的知识分子的喜爱。站在现代和传统、东方和西方的时空交叉的路口,帕慕克是怀旧的。“几乎是一开始,帕慕克就明白他是孤军奋战,而且不可能赢,因为对手是隐形的,不可战胜的。”中国社科院外文所所长陈众议说,“帕慕克的怀旧不仅是一贯的,而且是全方位、全时空的,他感怀的是一个民族,一种文化的记忆。”所有这些,我们可以在帕慕克的传记《伊斯坦布尔》中读到。中国社科院外文所著名学者陆建德也提到,“帕慕克对东西方二元对立的思想特别敏感,这是他的长处也是他的局限,而且他多少认为是不能融合的。很多国家的作家脑子里并没有这个建构,可能是无意识,也可能是有意识地无意识”。外文所从事波斯文学研究的穆宏燕女士说她喜欢帕慕克,是因为他把伊斯兰文化充分地融到他的小说中,而这是很多看上去比他更爱国的土耳其和阿拉伯作家都没能做到的。

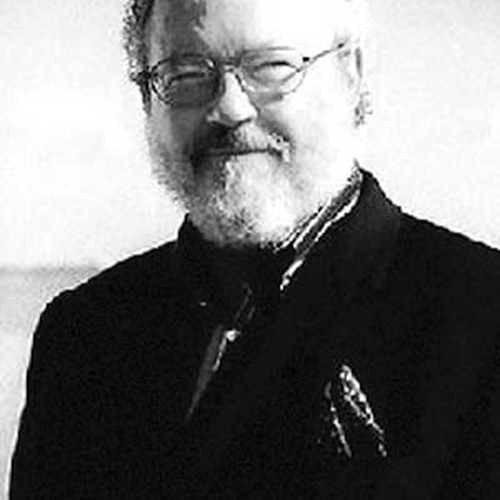

“如果35年前,有人告诉我在中国会有我的作品研讨会,我会觉得是个神话。我并不想打破这个神话。事实上,我觉得如果我不在场可能会更好。”帕慕克在中国社科院关于他作品的研讨会上说。于是借口听到别人分析他书背后的思想和灵魂令他尴尬,他在发言10分钟后就离开会场,和印度作家女友基兰·德塞去游览长城。和大多数肤色黝黑的土耳其人不一样,白肤、灰白头发的帕慕克身上有一股非常优雅的气质,暗示了他的出身。伊斯坦布尔在他笔下是个非常优雅的城市,一方面人们呼唤现代性,一方面那种生硬的融合让这座城市显得更加破败、衰落,优雅的消逝让他非常忧伤。尽管讲一口流利的英语,但他坚持用土耳其文写作,在翻译上也偏向于可以直接阅读土耳其文的译者。如今他让土耳其文学不容小觑,但你很难用“土耳其作家”来看待他。据帕慕克的土耳其文译者沈志兴介绍,因为帕慕克的观念,土耳其的民族主义和极右派分子并不太喜欢他。在北京的3天,他分别在中国社科院、北大附中和北大做了演讲。在中国社科院他的演讲是关于“小说的艺术”,他说起当年他试图从绘画中得到的东西,和现在从写作得到的东西是一样的:就是离开这个无聊、沉闷、希望破碎的世界,而走向一个更加深沉、丰富的世界。“33年来,我独自寓居在给我带来安慰的角落,是小说的想象赋予被束缚的日常生活以翅膀。灵魂是一个小说家一生都在致力揭示的本质,如果我们能够把这种令人迷惑的东西协调好,生活会更加美好。在很大程度上,我们的生活幸福或者不幸,并不是来自生活自身,而是我们赋予生活的意义。我一生都试图在探索这个意义。”■

专访帕慕克:小说让我们自问我们究竟是谁

文章作者

苌苌

发表文章0篇 获得0个推荐 粉丝0人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里