成为小说家的莱布雷希特

作者:石鸣

2018-02-25·阅读时长9分钟

本文需付费阅读

文章共计4500个字,产生3条评论

如您已购买,请登录

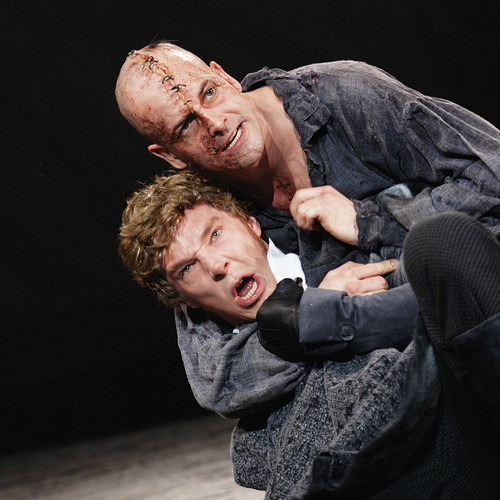

( 《名字之歌》后来被改编为清唱剧,图为该剧首演前莱布雷希特(左)与作曲家罗克珊·帕努夫妮克(中)合影 )

2002年《名字之歌》(The Song of Names)出版时,莱布雷希特本人已经54岁了。当这本书一举夺得当年英国的“惠特布莱德奖”时,英国媒体都感到惊讶,因为这本来是一个力推新人的小说奖,与他同台竞争的那些小说家都是30岁左右,而他秃顶,一把胡子,残余的头发已经变白,体形发胖,与人们的期待实在相去甚远。“有些艺术形式更适合年轻人,比如流行音乐或者戏剧。而小说这东西就和交响乐一样,适合沉思。年纪大有年纪大的优势,你的生活经验更丰富也更成熟,而且我想我写的时候才53岁。”他笑道,“其实我20多岁的时候就知道自己想写小说,同时也知道我还没准备好。当我还在当记者的时候,经常说服我的编辑让我暂停工作几个星期,跑到世界的某个偏僻角落,待在那里写点东西。但在离开前,我又把我写的东西都撕掉,因为还不够好。”

从书名就可推断,莱布雷希特的第一本小说与音乐有关,这似乎是他此前10本古典音乐方面专著的自然延伸。然而他却坚称这只是个巧合:“当时我心里已经有了三个构思,也可以说是五个,就看哪一个运气好,会首先变成白纸黑字。《名字之歌》成了第一本,第二本是2009年的《对立的游戏》(The Game of Opposites),第三本现在我正在写。后两本都和音乐没有一点儿关系。”

有些书商把这本小说归类为“悬疑”,因为全书情节发展的主要推动力便是一个40年未解的悬念:首演之夜,被誉为“下一个克莱斯勒”的波兰裔犹太小提琴天才戴维多离奇失踪,从此音讯全无,不知生死,给他最亲密的朋友马丁一家以极大的打击。后者不仅策划了他本来注定要轰动世界的首演音乐会,还在“二战”纳粹迫害犹太人期间给他以最体贴的庇护和最精心的教育。戴维多消失后,恩人的公司濒临破产,马丁的父亲去世,母亲进了疗养院,马丁本人则被他“带走了半条命和全部希望”,一辈子碌碌无为。仅仅在年近退休时,马丁才在英国北郊一个荒僻小镇根据极其偶然的一条音乐线索与戴维多重逢。书中马丁自比侦探波洛,可是其实几乎没有什么复杂的推理过程,陈年回忆因为涂抹上了音乐天才的魔幻色彩,再揉入大量音乐史上的真实人物和真实事件,而显得格外吊人胃口。

文章作者

石鸣

发表文章2篇 获得0个推荐 粉丝122人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里