2 精神病电影列表

作者:苗炜

2023-02-06·阅读时长12分钟

1975年1月,《飞越疯人院》剧组前往的俄勒冈州立医院,开始为期11周的拍摄。一到那里,医院院长就跟剧组说,让我们的病人给你们当群众演员吧,病人演电影,会是一种治疗。尼科尔森在深夜被引领着观看了电击治疗,他说,“我不会忘记凌晨四点在楼上戒备森严的病房看休克治疗的场景,他们让我看了三场治疗。那种氛围一下笼罩在我身上。”

就是在电影拍摄期间,福柯在法兰西学院上课。每年1月初到3月底的每个星期三晚上5点45分到7点15分,是福柯的讲课时段。1975年,有一位记者记录下福柯讲课的场景,“福柯健步走进教室,好像某个人一头扎进水里,他穿越人群坐到讲台的椅子上,往前推一下麦克风,放下讲稿,脱下外套,一秒钟也不耽搁,麦克风里就传出他响亮的声音。大厅里有300个座位,但挤着500个人,福柯讲的清晰,言简意赅,没有任何即兴的痕迹。他每年只有12次课来讲述他上一年的研究工作,所以他尽量讲得精炼一些。7点15分,福柯结束讲课。学生们冲向讲台,不是为了和福柯讲话,而是去关掉各自的录音机。”

福柯1975年的讲课稿,后来整理出版,题为《不正常的人》,1975年1月8日,他讲的是“刑事案件中的精神病鉴定”,1月15日,他讲的是“疯癫与犯罪,邪恶与纯洁”,1月22日,他讲的是“三种不正常的人”。从1971年开始,到1984年去世,福柯每年1月初到3月底都会讲课,除去1977年休假一次。所谓“三种不正常的人”,一是“畸形人”,二是“需要改造的个人”,三是“手淫的儿童”。“畸形人”在古罗马时期就已出现,这个词不是指瘸子、瞎子这样的残疾人,而是指不符合自然规律,对法律构成麻烦的人,比如阴阳合体的人。“需要改造的个人”出现在17世纪和18世纪,资本主义需要把人培训成守纪律的工人,在肉体和行为上加以训练。“手淫的儿童”,在18世纪的英国被视为一种问题,手淫会导致各种疾病,成年人得的病,从根儿上说都是小时候手淫造成的,所以英国学校里搞了很多体育运动,要把孩子累晕,不让他们手淫。

1980年代,我还是一个懵懂的少年,某一个夏日的晚上,我在地坛公园看了一场露天电影,电影名字是一个四字的女人名字,我后来一直记不太清楚到底是“克里斯蒂”还是“弗兰西斯”,但她在精神病院中被切除脑额叶那一幕实在是我的噩梦之一。我还在电影院里看过一部《上帝的笔误》,一个精神正常的女人,进到精神病院里调查,她说自己没病,但在精神病院里说自己没病,就是精神病人的一个主要症状,这也是我最早接触到的吊诡之一。评论家说,人们对精神病患者、对精神病医院及医生的感知很大程度上是由电影来塑造的,在1935年至1990年间,有34部美国电影是以精神病院为主要场景的。

我1980年代看露天电影的时候,已经知道什么是“畸形人”了,那时候大人们指指点点说某某人是个“二椅子”,实际上那个人只是有点儿同性恋气质,但在我的想象中,他阴阳合体,行为怪异,我要躲着他走,却不知道自己作为“手淫的儿童”,其实也属于“不正常的人”。我那时能感受到自己处于社会的规训之下,虽然我还没有读过福柯的《规训与惩罚》。那时候有一个电视剧非常火,叫《寻找回来的世界》,讲的是一所工读学校里,老师是多好,让一批暴戾的学生重又变得温顺,宋丹丹在里面扮演了一个失足少女,许亚军在里面扮演了一个问题少年,他们都“不在这个世界里“,需要有人帮他们“寻找回来”。我的一位初中同学,就被送进了工读学校。老师告诉我们,每个学生都有一个档案,如果你犯了大的错误,就会被写进档案里,“跟着你一辈子”。你在学校里犯错会受到处分,处分分为几个等级——警告,记过,记大过和留校察看,然后就是开除了。每个同学都能在街头看见法院贴的白色布告,上面有一串犯人的名字,好多名字会被打上红色的叉子。

我那时的想象力还不足以想象精神病院和监狱,但身处学校,就能感受到权力无处不在无时不在,我们被层级监视、规范化裁决。我上小学的时候,上课总是坐不住,班主任给我们讲了一个故事,是邱少云壮烈牺牲,邱少云跟战友潜伏在野外,美国人的燃烧弹投掷下来,邱少云宁可自己烧死,也不暴露目标。老师说,邱少云被火烧死了,都不乱动,你们怎么就管不住自己呢。我听了故事,上课的时候就更难受了。我对学校的恐惧延续至今。所以,我三十多岁看到电影《刺激1995》和《飞越疯人院》,不难想象自己就是肖申克监狱里的一个囚犯或是州立医院里的一个病人,我崇拜能逃出去的英雄。

爱德华·肖特在《精神病学历史》中有一小节,回顾了“反精神病学”运动,提到里面的几位关键人物和几本重要著作——福柯的《疯癫与文明》,萨斯《精神病的神话》,戈夫曼的《收容院》等等。他也提到了《飞越疯人院》的小说及电影。英国的莱恩是“反精神病学运动”的旗手,他认为,疯狂和理智是相对现象,扭曲的父权家庭挫败了人们的欲望,限制了人们的可能性,精神病医生总觉得精神分裂症是不适应这个社会,失败了,然而,精神分裂症是一种不适应伪社会现实的成功尝试,精神病人突破了这个社会的限制。我们这里有一句笑话,“自打我得了精神病,我的精神好多了”,从“反精神病学”运动来看,这句话实在太对了。

从历史上看,医生对精神病治疗时常有一些浪漫的看法,1823年,一本德国的精神病教科书上说,“一个人被激情所控制的那一刻起,秩序就不再主导他的生活。有什么办法来保护人们不受情绪的影响呢?自由。然而,这个世界没有给我们自由。”1947年,拉康说了一句话,“疯狂不是对自由的侮辱,而是像自由的影子一样跟随着自由”。荣格曾经劝一个学生不要去精神病院工作,说精神病学是医学的私生子。医生要治疗那些认为自己不需要治疗的人,精神科医生就是要建立的权威,病人服从这个权威,就被视为得到了治愈。到“反精神病学运动”兴起的时候,疯狂被视为压抑的社会和寻求逃离其压抑的个人之间斗争的产物。精神病学家扮演着思想警察的角色,精神病诊断是一种旨在限制自由的武器。1980年代,精神病治疗在苏联就是一种治安措施。你是一个不安定因素,你就会被关到精神病院里。我们这里也会看到,某个不安定因素会被关进精神病院。

有一本书叫《如何成为一个精神分裂症患者》,作者约翰·莫德罗,开头就说,我六七岁时,被我妈带着去看医生,医生说,这孩子有病,要送进精神病院,否则症状会越来越严重。妈妈没把他送进医院,但总疑心这个孩子有病。莫德罗撒尿和泥,玩动物粪便,妈妈就说,你这样的孩子会被送进精神病院的。过圣诞节,莫德罗拿着未拆封的礼物,说他开了天眼,知道盒子里是什么礼物,爸爸就说儿子有毛病。莫德罗说自己的太奶奶是个自私的老太太,逼着太爷爷自杀,拿太爷爷的保险,说自己的精神分裂症不过是一家人变态人格的不断累积。

莫德罗这本书,有一套关于精神分裂症的理论,有自己的回忆,有对精神病治疗的历史梳理。莫德罗上学后,被老师视为异类,他说,社会上的人无非是两类,一类是彼此差不多的正常人,一类是总和别人不一样的异类,正常人把异类视为精神病。社会学家涂尔干也说过类似的话,社会先确定何为“正常”,然后再对付“不正常”。莫德罗1960年精神分裂发作,1961年痊愈,后来写了这本书,再后来建了一个个人网站,个人网站上,他把自己的形象P成弥赛亚,放到宗教画中。他还引用好几位医学专家的推荐语。但我读这本书的时候,那种“不靠谱”的感觉太强烈了。作者并不是在说谎,但他说的不可靠。我也没有能力说清作者哪个段落说的不可靠,但“内心不确信”,有很多书,都会让我们感到“内心不确信”。

比如,有一个女记者叫苏珊娜·卡哈兰,是《纽约邮报》的记者,这个报纸本身就很不靠谱。苏珊娜2009年罹患脑炎,却被误诊为患有精神分裂症。痊愈后,苏珊娜对精神病学的学科历史进行了深入的调查,并出版了两本书,《燃烧的大脑》和《精神病院里的正常人》。据说,“她的调查在美国获得了广泛的关注,网飞根据她的经历拍摄了电影,专业医学期刊《柳叶刀》也刊登了她的成果。”

我看过她写的《精神病院里的正常人》,她在后记中感谢了一大堆专家,但她的这本书还是给我一种非常不可靠的感觉。记者这个职业,并不增加他们讲故事的可信度。

如果我年轻时,肯定是赞赏“反精神病学运动”的,看到莫德罗的书,看到苏珊娜的书,很有可能被他们说服,甚至会崇拜精神分裂,文学和艺术有一个“疯狂的谱系”,从荷尔德林到梵高,从尼采到戏剧家阿尔托,从食指到海子。文学青年有一个偏见,如果你的诗写得不够好,就是因为你还不够疯狂。我一直是怯懦的人,害怕自己疯掉,也害怕遇到疯子。等我上了年纪再看《飞越疯人院》,我有了另外一点儿好奇——精神病医生怎么看待这个电影?写过影评吗?

我在网上找到了一个医学博士的短文,他叫史蒂文·莫菲克,文章写于2014年,史蒂文说他参加了一个研讨会,早上九点开始放电影《飞越疯人院》,观影结束,医生们围在一起讨论。他没有记录医生都说了什么,而是回忆自己的经历——《飞越疯人院》这本小说1962年出版。那一年,我16岁,对弗洛伊德的《梦的解释》着迷,并决定成为一名精神病医生。1963年,《飞越疯人院》这出剧在百老汇上演。这本书和这出戏描绘了一家压抑的精神医院。肯尼迪总统是否熟悉这本书还不清楚,但他在1963年通过了具有里程碑意义的《社区心理健康法》。这部电影直到1975年才拍出来来,同年我在阿拉巴马州农村一个军事基地的社区心理健康中心开始了我的精神病学生涯。这位医学博士写的太简单了,没有对社区心理健康中心的运作做更多的介绍。但精神病学历史上来看,相比监狱一样的精神病院,社区心理健康中心是一大进步。

后来,我找到杰夫里·利伯曼(Jeffrey Lieberman)写的 Shrinks,利伯曼是哥伦比亚大学医学中心主任,担任过美国精神病医师协会主席,肯定是一个权威人士。他开头先写了一个小故事,某个名人带着自己在耶鲁大学上二年级的女儿来找他看病,女孩儿原本一切正常,可她读《尤利西斯》读出了毛病,她认定乔伊斯写这本小说是向某些天选之子发送密码,她神思恍忽无法学习,被带去做正念,越正念越糊涂,妈妈说,带她去看一个真正的医生吧。爸爸就带女儿来看利伯曼。利伯曼医生建议女孩立刻住院,那位爸爸说,可不要给我女儿穿上束缚衣。利伯曼说,这位先生对精神病院的想象还停留在1970年代,现在的精神病院是一个温暖的科学的地方,女孩入院后先做一系列脑部检查,然后吃药,三个星期之后,女孩康复出院。但是,出院之后,那位爸爸不再让女儿吃药了,那位爸爸认定,那些药物对女儿的大脑有害。所有治疗精神病的药物,都是对大脑的伤害,这也是“反精神病学运动”的遗产之一。

利伯曼医生看了很多关于精神病的电影,他在书中几乎列出了一个“精神病电影列表”。他说,好莱坞对精神病院充满敌意,其代表作是1948年的《蛇穴》和1975年的《飞越疯人院》,精神病院都被描绘成非常恐怖的地方,《沉默的羔羊》和《禁闭岛》即如此。2013年索德伯格导演的《副作用》把精神类药物描绘的很差劲,贪婪的医生被邪恶的医药公司操纵。《终结者2》中,言行怪异的人会被关进精神病院,精神病院愚蠢又冷酷,而不是一个有同情心有医学能力的地方。笔锋一转,利伯曼医生又赞扬了影视界——《美丽心灵》就不错,精神病医生帮助了纳什,他才能获得诺贝尔奖。《国土安全》里的中情局探员凯丽,是在药物的帮助下维持了心智。《乌云背后的幸福线》更好,詹妮弗·劳伦斯凭借此片获得奥斯卡最佳女演员奖,詹妮弗说,“如果你哮喘,你就吃哮喘药,如果你有糖尿病,你就吃糖尿病的药,但为什么你开始吃治疗大脑病变的药,你就被羞辱呢?”詹妮弗这几句话跟利伯曼医生书中的几句话是同构的,利伯曼医生说,为什么从未有过“反心脏病学运动”,从未有过“反肿瘤学运动”,偏偏有“反精神病学运动”呢?詹妮弗反对对精神疾病的污名化,利伯曼医生反对对精神病院和精神病治疗的污名化。

《乌云背后的幸福线》的男主演库伯,积极参与心理健康的宣传活动,2013年,利伯曼医生在白宫举行的一次心理健康招待会上遇到了库伯,演员对医生说,“我上高中时,有一位同学遭遇了严重的精神问题,我当时很恼怒,冷漠,没能很好的帮助他。拍摄《乌云背后的幸福线》,让我意识到很多人和我一样,对精神病人很冷漠,我希望这部电影给我的警醒,能经由我的努力,传递给别人。”

我没看过这个电影,但网络上有那种“五分钟看完一部电影”的短片,我花五分钟看完了这个温情的小故事,剪辑者的解说略刻薄,“这是一个精神病患者遇到另一个精神病患者的故事,两个人相爱,在人群中发现,原来你也是和我一样的病人。” 。

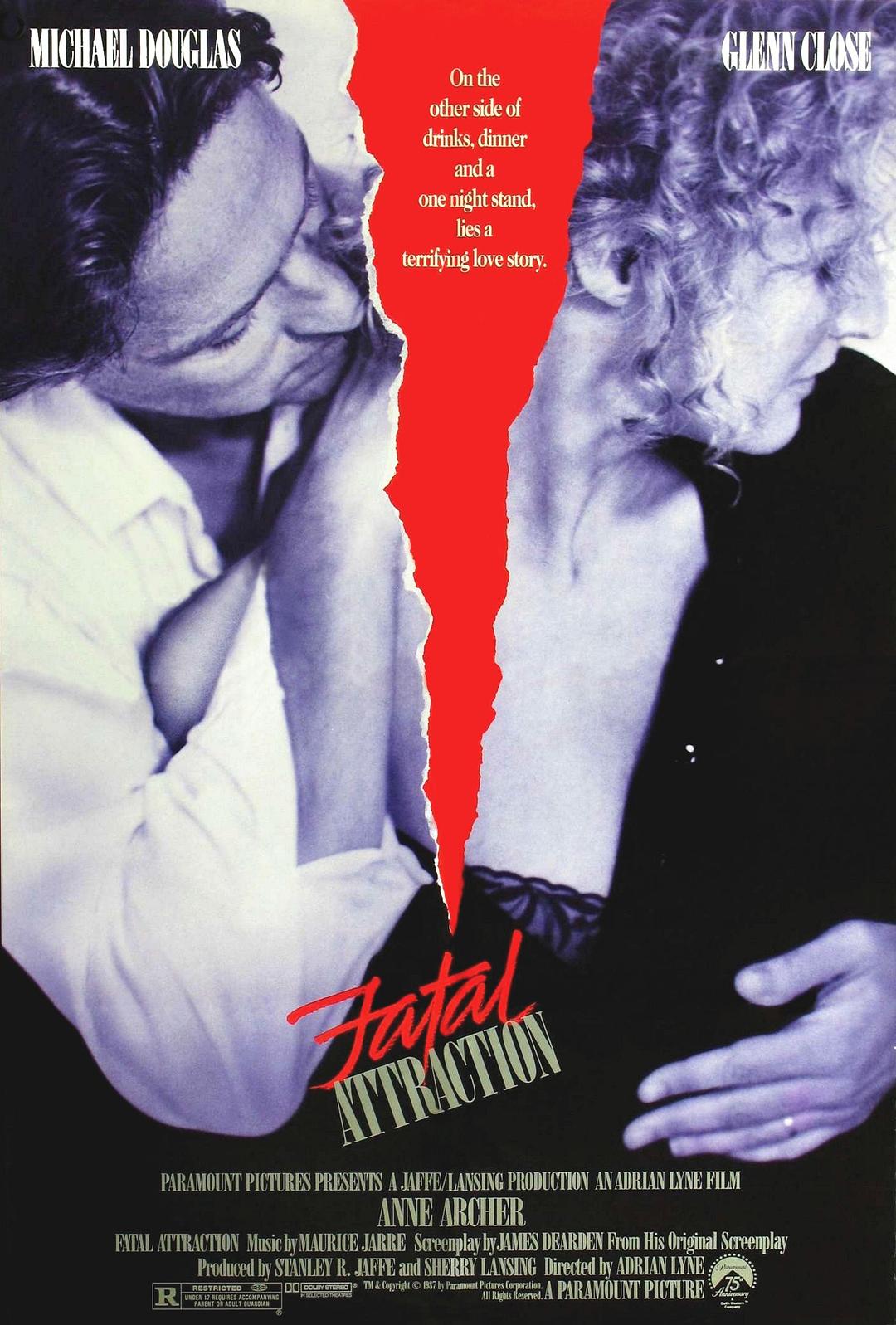

《致命诱惑》电影海报

利伯曼医生还提到了一个电影叫《致命诱惑》,麦克·道格拉斯主演,他在片中演一个生活稳定的中年人,搞了一场露水姻缘,但他遇到的那个女人是偏执狂,要毁掉男主角的生活。扮演偏执狂女人的演员叫格伦·克洛斯,克洛斯的妹妹后来被诊断为躁郁症患者,侄子是精神分裂者,所以克洛斯投身心理健康宣传活动,游说观众不要歧视精神病人。有很多演员会在电视上讲述自己对抗抑郁症,对抗躁郁症的经历,利伯曼医生对此极为赞扬。跟轰轰烈烈的六十年代相比,现在这个世界不那么“疯癫”,现在这个世界有点儿“抑郁”。

利伯曼医生说,精神病治疗正从束缚衣和电击疗法转向脑科学,他很高兴自己的职业生涯处在这个转折期内。利伯曼是以很乐观的视角来看待医学进步的,他有一章讲《精神障碍诊断与统计手册》DSM的编辑工作,1973年美国精神病医师协会就开会表决,要把同性恋等“性异常行为”从DSM手册中删去,而世界卫生组织的疾病手册在1990年之前都把“同性恋”视为一种病态。利伯曼说,我们的协会比WHO进步多了,但媒体和“反精神病学运动”人士嘲笑我们,说我们“通过开会表决来诊断”。

利伯曼医生不可能站在同性恋权利那一方去想问题。从进步的角度看,70年代的抗议者得到了他们想要的东西——黑人的权利,女性堕胎的权利,同性恋及跨性别者的权利。这不是进步吗?

这的确是进步,几十年前,同性恋可能会被关进精神病院,手淫也可能会接受电击疗法,十年前,网瘾少年也可能会被关进一个封闭的地方,接受电击疗法。现在的社会宽容度更高了,对各种奇异的个体更容忍了,然而,作家和导演不是这么想问题的。肯·克西和米洛什·福尔曼塑造的疯人院,其目的不是治愈病人,而是通过宣布一群人疯了来囚禁他们。社会及其机构致力于现状的稳定,他们要粉碎挑战现状的人。大护士代表着固定的模式、牢不可摧的例行公事、个人意志服从机械化的管理。但麦克墨菲想要的是自由、不受限制的行动、幽默和更多的动物本能。如果你想要自由,想要不受限制的行动,想要幽默和更多的动物本能,你就会发现这个社会的进步还远远不够。

肯·克西写完《飞越疯人院》,后来老和金斯堡厮混。他对金斯堡说,“你不能把国家的状况归咎于总统,这总是诗人的错。你不能指望政客提出一个愿景,他们没有愿景。诗人必须想出这个愿景,诗人必须打开这个愿景,让它发光。”

转发与分享|一起剖开文学的表层肌理

文章作者

苗炜

发表文章244篇 获得0个推荐 粉丝3203人

作家,《三联生活周刊》资深编辑,《苗师傅·天真与经验》主播

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里