4.2 对金银作品的解读,对于美术史研究有什么价值?

作者:黄小峰

2022-10-19·阅读时长5分钟

*文字稿由现场录音整理而成

【引子】《中国金银器》为美术史研究者提供了一个非常好的基准图像,什么叫基准图像?就是时代确定、使用者大致确定、图像含义大致确定、它的意义也能大致确定,这就是一个基准作品。围绕着这种基准图像,我们才好按图索骥,进一步展开去讨论那些未知的图像。

图像之圈

银匠的视线到底看到了什么?回答扬之水老师这个问题是困难的。绘画史有没有提供粉本,有没有提供图像来源?关于这个问题可能会有线索,但我现在没有找到。那么,金银器研究对美术史有什么用呢?

我想引述柯律格的一个看法,他研究明代图像和视觉,会涉及到各种各样的器物,包括金银器、版画、纺织品、漆器、陶瓷图案等等,他就会面对一个问题,就是这些图像之间的关系是怎样的?他不认为一定有雅和俗这样的分别。在我们传统的学术中,会分雅与俗,但这种完全的二分法其实对讨论这些媒介图像之间的相互关系没有太直接的帮助。他认为,要从一种媒介对另一种媒介的影响关系来谈是很难的,取决于我们找到什么样的材料,也许你会发现玉器影响青铜器,青铜器影响陶瓷之类的,但这好像只是一个时间早晚的问题。好像谁出现的早,谁有优先权,但它们之间的关系到底是什么样的呢?

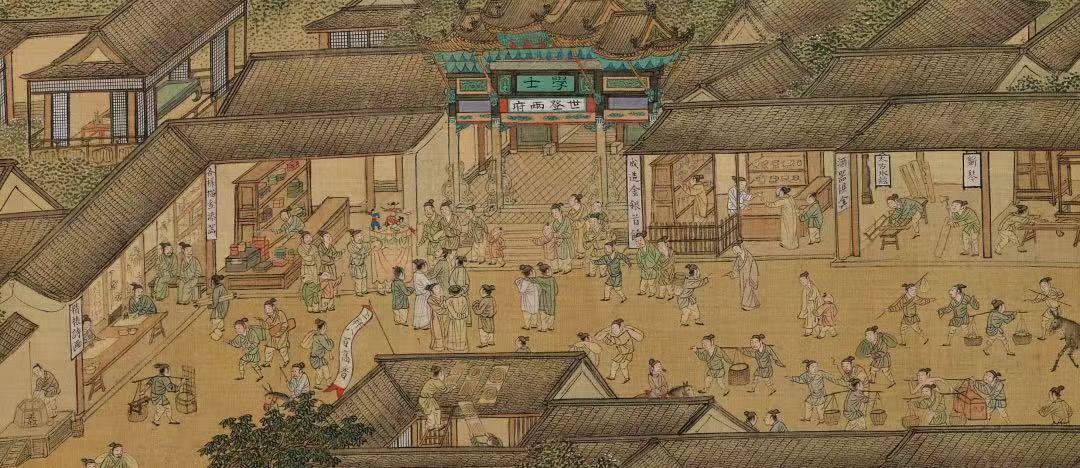

于是,柯律格引用了一位意大利微观史学家金茨堡的看法,提出了“图像之圈”的概念,来讨论不同媒介的图像之间的关系。尽管这是三十年前的观点,但对我们今天的理解还是有一定用处。它不是简单把不同媒介的东西放在一起,而是把这个图像之圈和它的使用者、观看者这些群体联系起来。比如宋代的上层文人可能就有一个图像之圈,他们通常用什么图像,他们反对什么图像?那么中、下层的文人,他们用的是什么图像?小市民又用什么图像?你会发现,每一个人群都可能有一个图像之圈,在图像之圈内部又会有相互交流。金茨堡提出图像之圈,是在研究提香的论文中,他不是像潘诺夫斯基那样从图像学角度,把它和新柏拉图主义、人文主义思想联系起来,认为提香是个精英。金茨堡找到一些材料,论证提香实际上受到了当时一些带有情色意味的小版画的影响。

这相当于说,贵族会看到并接纳这些情色含义的图像,而在大众那里,相同的内容却不会被认为带有情色含义,反而被用来净化自己的心灵。所以这个图像之圈设定了一个以人(思想、群体)为中心的圈层,它可能和一种图像的诠释有关。比如金银器也如此,藩王甚至帝王所用的金银器,与一般平民所用就不一样。

一个文人所使用的金银器、漆器、织绣、绘画,应该是统一属于他那个群体的图像环路,会大大区别于一个民间的图像环路。而图像环路之间又会随着人的流动有所交叉,人的流动又带来图像的流动。这个问题很复杂,我并非旨在谈这个理论,而是想说,在现代的美术史家看来,不是只有绘画或金银器的单向输出,简单来讲,它们之间的影响是双向的,其实过程非常复杂。

所以,扬之水老师的研究其中一个非常重要的贡献,就是为美术史学科奠定了一个很好的基准图像系统,并且让我们更深地思考美术史要研究什么?是研究一幅画吗?是研究一个金银的器物吗?还是说我们要研究更多的问题,我们要研究图像的流动,研究图像在流动过程中它会带来什么?会产生什么?我们会看到图像在流动过程中可能会碰撞,图像的流动实际上也是人的流动、使用者的流动等等。我觉得这已经超出了一个传统、经典的美术史问题,它非常复杂,这是扬之水老师对我的一个启发。

金银器的研究不是简单地为美术史提供一些资料。比如柯律格的书中就提到,漆器或者画中梅妻鹤子的故事,你很难简单设定粉本的流传,我们无法去追踪,或者可能根本不需要去追踪。从这样的一组图像的视觉相似性,我们就可以认为,它们共享着一种图像观念。

奢侈品工匠与画家

美术史上从奢侈品工匠转而成为画家,有几个例子,一是戴进,一是更著名的仇英。

过去都说仇英是漆器工匠出身,但我找一下文献,发现这个文献是晚出的,是在清初的文献《虞初新志》中,且是附着在戴进的文献里。讲仇英“初为漆工,兼为人彩绘楼宇,后徙而业画,工人物楼阁,予独嫌其略带匠气,顾不若戴文进为佳尔。且戴兼工山水,则尤不可及也。”

回到戴进,因为根据《虞初新志》文献记载,戴进是一个金工出身,同样说明一点,我有点怀疑这个文献的知识也可能是构造出来的,但自从故宫博物院的穆益勤先生在《明代院体浙派史料》引用后,就变成了一段非常重要的画史文献:

先是进锻工也,为人物花鸟,肖状精奇,直倍常工,进亦自得,以为人且宝贵传之。一日,于市见熔金者,观之,即进所造,怃然自失。归语人曰:“吾瘁吾心力为此,岂徒得糈?意将托此不朽吾名耳。今人铄吾所造亡所爱,此技不足为也。将安托吾指而后可?”人曰:“子巧托诸金,金饰能为俗习玩爱及儿、妇人御耳。彼惟煌煌是耽,安知工苦?能徙智于缣素,斯必传矣。”进喜,遂学画,名高一时。

简单讲,就是说戴进之前做金工,他觉得可以此不朽,但有一天,他发现人家把它销毁了,如扬之水老师所说,金银器这个东西有时留不下来,它会被销毁,重做一个新的样子之类。戴进看到后就觉得很伤心,别人劝他说不如改行去画画,画画格调还更高。

从中可以看出,在明末清初时,匠人之间就开始就有很明确的竞争关系了,或者说,工匠的意识开始变得非常重要。他们想成名成家、托名不朽。

在明末时,很多我们今天看来好像是工匠层面的事物,开始被当时的精英文人讲起,把它和书画、和政治,甚至是和立法等等一起讲。比如在《徐世溥致周亮工信》中可以看到,提到园冶,提到制作玉器、陶器、文房等等,把他们放置到和徐光启、李时珍等相同的位置上。

当神宗时,天下文治向盛。若赵高邑(赵南星)、顾无锡(顾宪成)、邹吉水(邹元标)、海琼州(海瑞)之道德风节,袁嘉兴(袁黄)之穷理,焦秣林(焦弘)之博物,董华亭之书画,徐上海(徐光启)、利西士(利玛窦)之历法,汤临川(汤显祖)之词曲,李奉祠(李时珍)之本草,赵隐君(赵宦光)之字学,下而时氏(时大彬)之陶,顾氏(顾山师)之治,方氏(方于鲁)、程氏(程君房)之墨,陆氏(陆子冈)攻玉,何氏(何震)刻印,皆可与古作者同敝天壤 。

这些工匠是简单的工匠吗?他们在创作中会运用自己的学识,自己的视线,而从物质文化层面讲,有很多东西是可以去共享的。如扬之水老师所说,“技进乎道”, 从生活层面上升到了哲学观念的层面。至少在明末清初这个时间段,已经发生了这样的转变。

文章作者

黄小峰

发表文章82篇 获得0个推荐 粉丝1425人

中央美术学院教授、人文学院副院长,艺术史学者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里