《悲伤与理智》:有关布罗茨基的悖论

作者:孙若茜

2018-02-08·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4164个字,产生1条评论

如您已购买,请登录

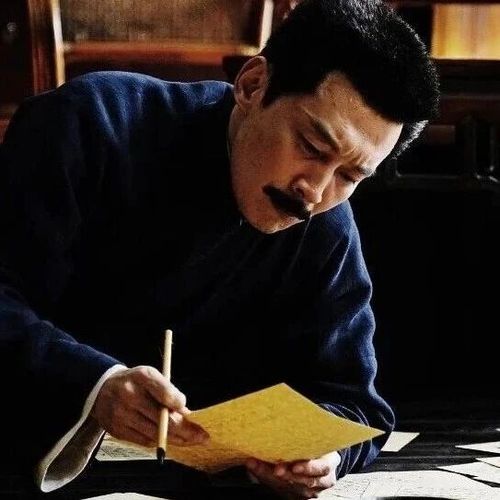

约瑟夫·布罗茨基的著作《悲伤与理智》

布罗茨基认为,诗歌是语言存在的最高形式,因此,诗人自然是高于散文家的存在。那么,诗人为什么还要写散文?他曾在为茨维塔耶娃的散文集所作的序言中对这个问题有过详细的解释,文中列举了诸多现实因素,比如书信往来的需要,必要的教学讲稿、演说,它们“迟早会迫使他写连续接排的句子”。另外,有些内容也无法用诗歌来表述,比如“一部涉及超过三个人物的叙述作品,会抗拒几乎所有的诗学形式,除了原始口头叙事诗。反过来,对历史主体,以及对童年记忆的省思,在散文中似乎更自然”。当然,写作散文能带来的经济收入也是原因之一,毕竟,很少有人可以靠写诗来负担全部生活。他非常清楚的是,一位诗人:“只是理论上可以在不需要写散文的情况下做诗人。”

需要说明的是,布罗茨基所指的散文与我们在中文中常用的散文文体的概念不同,他所指包括小说在内所有的非韵文体裁,和韵文相对。也就是说,在这个概念下,所有的文学体裁被一分为二,一半是诗歌,一般是非诗歌。因此,布罗茨基生前出版的三部散文集——1986年的《小于一》(Less Than One)、1992年的《水印》(Watermark)以及1995年的《悲伤与理智》(On Grief and Reason)——除了《水印》篇幅较为短小,是一篇描写威尼斯的长文外(中译本尚未出版),《小于一》和《悲伤与理智》两个大部头所收录的内容都远不止回忆、游记,还有讲稿、演说,及对诗歌进行的文本细读、公开信等等。

继去年底《小于一》的中文版问世后,今年,我们又读到了布罗茨基的《悲伤与理智》。这本书的译者是中国俄罗斯文学研究会会长、翻译家刘文飞。早在1991年,刘文飞就开始写作有关布罗茨基的博士论文,当时国内相关的学术研究极少,其作品的中文译介只有王希苏和常辉翻译的《从彼得堡到斯德哥尔摩》。布罗茨基得知后,曾用打字机写下:“非常感谢你在写有关我的博士论文,希望你的写作顺利成功。”虽然他们的直接交往只限于此,但刘文飞和布罗茨基的朋友们建立了很深的交往,尤其是布罗茨基的重要研究者列夫·洛谢夫。2003年,刘文飞写作的《布罗茨基传》先于洛谢夫的版本问世,此后他又将洛谢夫写作的《布罗茨基传》翻译成中文,并相继翻译了多篇布罗茨基散文,集结为《文明的孩子》出版等等。

文章作者

孙若茜

发表文章103篇 获得0个推荐 粉丝714人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里