哲学剧场及其漫游者

作者:姜宇辉

2018-02-07·阅读时长12分钟

本文需付费阅读

文章共计6453个字,产生46条评论

如您已购买,请登录

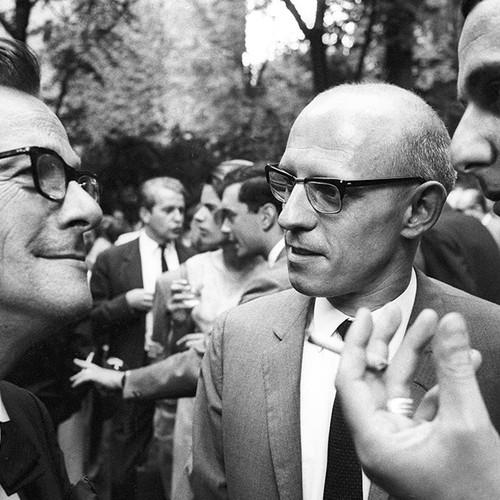

( 福柯,巴黎高师校友,法国当代最著名的哲学家之一

)

当然有人会质疑“有幸”这个修饰词的恰当性。作为一位向来以极端多变的“面具”示人的叛逆哲人,他真的适合成为人们茶余饭后的谈资吗?更明智的做法难道不恰恰是要把笼罩在福柯本尊之上的重重浮华的表象清除干净,进而袒露出一个真实但又诡谲的思想家的“形象”?或许,平心静气地研读他的那些宏富深邃的篇章,才是最为恰切的纪念方式。

然而,福柯并非仅仅是一个以缜密系统之思辨著称的思想家,他更是一个敢作敢为、以实践和行动为鲜明导向的活生生的个体。虽然我们不必将尼采的“看哪,这人”式的惊呼转嫁于福柯身上,但通观整部西方思想史,确实罕有人能将尼采的生存美学贯彻得如此淋漓尽致。然而,尼采生前始终是一个游荡的影子,但福柯却早已凭借自己的思想和行动的“勇气”征服了整个欧洲乃至世界。而这也是为何,我们不应该仅仅停留在文本,而更需以最强烈的生存体验来接近福柯。我们理应跟随他去领悟和实行的,并非仅仅是知识与权力的考古学和谱系学的分析,而更应该回归福柯终其一生所要探寻的根本主题,那即是主体。阿甘本在集中研讨福柯考古学方法的名文《哲学考古学》中最终落脚于“主体考古学”,这当然是极富洞见的。但他所做的仍然是文本脉络的梳理,而我们似乎更应该从生命历程的角度来重新对福柯这个独特的“主体”的生成、转化、创造的历程进行另一番考古的探查。

回归福柯的思想-生命的源头,巴黎高师自然是一个光芒闪耀的路标。高师的迷宫式空间与福柯的诡谲曲折的生命绵延形成了一种不可思议的完美共振。但这并不是如《雅典学院》那般的宏伟图景:在宏大庄严的思想庙宇之下,器宇轩昂的哲人们正款步走来。或许,福柯与高师之间所绘制出的更接近契里柯的那幅诡秘的超现实主义绘画,在反透视的建筑空间之中,一个孤独的女孩正滚着铁圈穿过街道。曲折的迷宫与游荡的影子,或许还应该配上福柯所激赏的让·巴拉凯的无调性钢琴奏鸣曲。

文章作者

姜宇辉

发表文章538篇 获得17个推荐 粉丝6676人

根茎浪游人,跨界思想者。华东师范大学哲学系教授

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里