01 书香门第与豪华“朋友圈”

作者:刘雪岚

2021-03-10·阅读时长10分钟

三联中读的朋友们,大家好。我是刘雪岚,在中国社会科学院外国文学研究所工作。我的主要研究领域是英美文学、文学思想史和人文教育。今天想跟大家讲讲英国女作家弗吉尼亚·伍尔夫和她的意识流名作《达洛卫夫人》。

伍尔夫是西方文学界公认的杰出女作家,更具体的是被看作意识流小说的代表人物,常常跟《追忆逝水年华》的作者普鲁斯特、《尤利西斯》的作者乔伊斯、《喧哗与骚动》的作者福克纳相提并论。那么这样的定位和描述是否准确呢?在这堂小课中,我就来详细说说伍尔夫的文学创作和特色,并结合具体文本《达洛卫夫人》来加以展示和说明,也试着来纠正一些常见的理解偏差。

好,下面我就按照从小到大,从里向外的顺序,先讲讲伍尔夫的家庭、她的朋友圈、以及她所处的时代。虽然上世纪风行一时的英美新批评派主张关注文本和细读,但如今我们知道,了解一个作家的生平,成长环境和思想主张,对深入理解其作品,还是至关重要的。

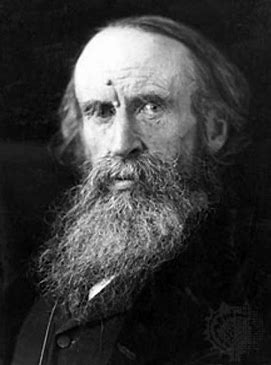

伍尔夫父亲莱斯利·斯蒂芬爵士

伍尔夫原名为艾德琳·弗吉尼亚·斯蒂芬(Adeline Virginia Stephen,1882年1月25日—1941年3月28日),1882年出生在英国伦敦海德公园门。她的父母都是丧偶再婚,婚后又育有4个子女。小艾德琳排行老三,前有姐姐凡妮莎(Vanessa Bell,1879-1961),哥哥索比(Thoby Stephen,1880-1906),后有弟弟艾德里安(Adrian Stephen,1883-1948)。虽然伍尔夫是艾德琳或弗吉尼亚的婚后姓氏,但因为大家都比较熟悉这个称呼,我在讲课中就用伍尔夫来称呼她吧。

伍尔夫的父亲叫莱斯利·斯蒂芬爵士(Leslie Stephen,1832-1904),大家看这个Sir,说明已经是被封爵的名人。莱斯利不仅出身名门,读书上的都是伊顿公学和剑桥三一学院,还是典型的“学二代”。因为他的父亲,也就是伍尔夫的爷爷,詹姆斯·斯蒂芬爵士(James Stephen,1789–1859),也声名显赫,也是被封爵的。这个爷爷不仅是剑桥大学的现代史教授,还曾任过官职,主张废除奴隶制。伍尔夫的父亲莱斯利·斯蒂芬最后也成为著作等身的历史学家、传记家和登山家,尤以担任《英国人物传记词典》(Dictionary of National Biography)的首任主编并独撰378个条目而青史留名。

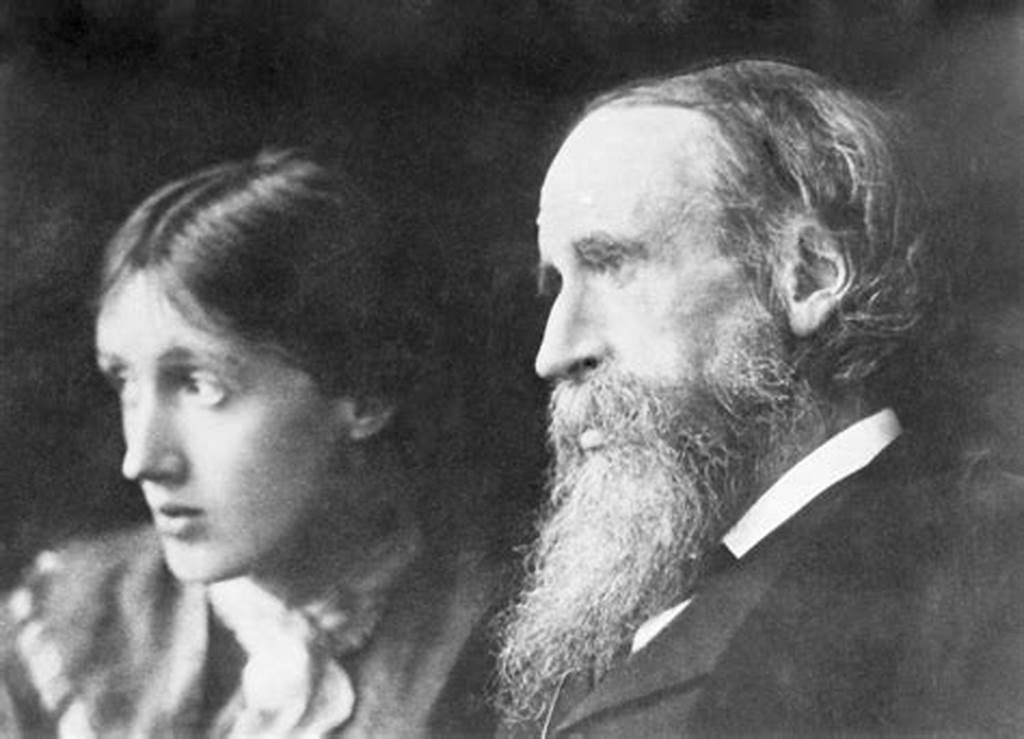

伍尔夫和父亲的合影

父亲对伍尔夫期待甚高,但他似乎过于严厉和沉默的性格,让伍尔夫对他又爱又惧,但父亲的学识和才情一直是伍尔夫所钦佩的,《到灯塔去》中的拉姆齐先生就是以父亲为原型的。一贯主事和独立的姐姐凡妮莎,对父亲的乖戾和严厉倒是颇有微词和反叛。

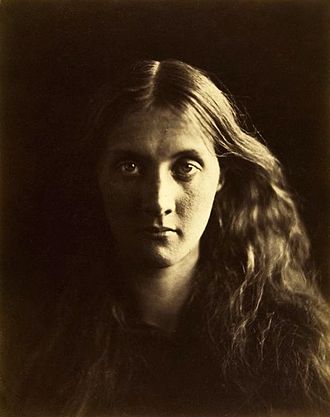

伍尔夫母亲茱莉亚·斯蒂芬

那伍尔夫的母亲呢?茱莉亚·斯蒂芬(Julia Stephen,1848-1895)据说有印度血统,是个和蔼可亲却又略带忧郁的优雅美人,还曾做过英国拉斐尔前派画家们的模特。伍尔夫最出名的一张青春照上就带有酷似母亲的忧郁气质。

伍尔夫的青春照片

父母亲对伍尔夫的童年生活都有不小的影响。母亲茱莉亚平日操持家事,迎来送往,勤快活泼,善良慈悲,但她信奉传统的维多利亚道德观,不支持女性拥有选举权,对女儿的未来期许也就是如她一般做贤妻良母,所以家中的男孩索比和艾德里安都在中学毕业后去了剑桥大学读书,伍尔夫跟姐姐凡妮莎只能接受家庭教育。好在父亲丰富的藏书和讲究的图书馆为她们提供了经典阅读,妈妈迎来送往的宾客亲朋,几乎包揽了当时的文人圈——亨利·詹姆斯和托马斯·哈代都是常客。所以斯蒂芬姐妹俩虽不能外出读书,却也见识过人、眼界超群,很小就立志成为画家和作家。

伍尔夫和母亲合影

可惜,美好的日子在伍尔夫13岁那年终止。妈妈茱莉亚终因劳累过度,撒手人寰,伍尔夫让经历了人生第一次精神崩溃。她后来在回忆文章中把失去母亲视为“天底下发生的最为严重的灾难,就好像明媚灿烂的春日里,天空中飘游嬉戏的云朵突然之间静止下来,然后天昏地暗,乌云堆积,狂风怒号,地上的一切生物都痛苦的呻吟,漫无目的地奔跑寻觅,却怎么也寻觅不到能够栖身的地方”。

更要命是父亲丧妻后竟一蹶不振,变得更加乖戾,时常枯守书房,疏于照看年幼的孩子。后来伍尔夫在日记中隐晦披露的遭受同母异父哥哥性侵的创伤经历,就发生在此时,这也导致弗吉尼亚在9年后父亲离世时再次精神崩溃,甚至企图自杀。好在父亲一离世,斯蒂芬家的4个孩子,就在姐姐凡妮莎的带领下,离开老宅,搬进在布鲁姆斯伯里(Bloomsbury)地区的新家:戈登广场46号(Gordon Square 46),开始了全新的生活。此时的索比已是剑桥大学三一学院的学生,他的同学及好友,后来成为艺术评论家的克莱夫·贝尔(Clive Bell, 1881-1964),画家邓肯·格兰特(Duncan Grant, 1885-1978)、小说家爱·摩·福斯特(E. M. Forster, 1879)、传记作家利顿·斯特拉奇(Lytton Strachey, 1880-1932)、经济学家约翰·梅纳德·凯恩斯(John Maynard Keynes, 1883-1946)、以及后来成为弗吉尼亚夫君的左翼活动家和作家伦纳德·伍尔夫(Leonard Woolf, 1880-1069)等人,便成为家中常客,每周四晚(Thursday Evenings)定期聚会,由此逐渐形成了在英国文化史上颇为有名的布鲁姆斯伯里团体(Bloomsbury Group)。

布鲁姆斯伯里团体合影

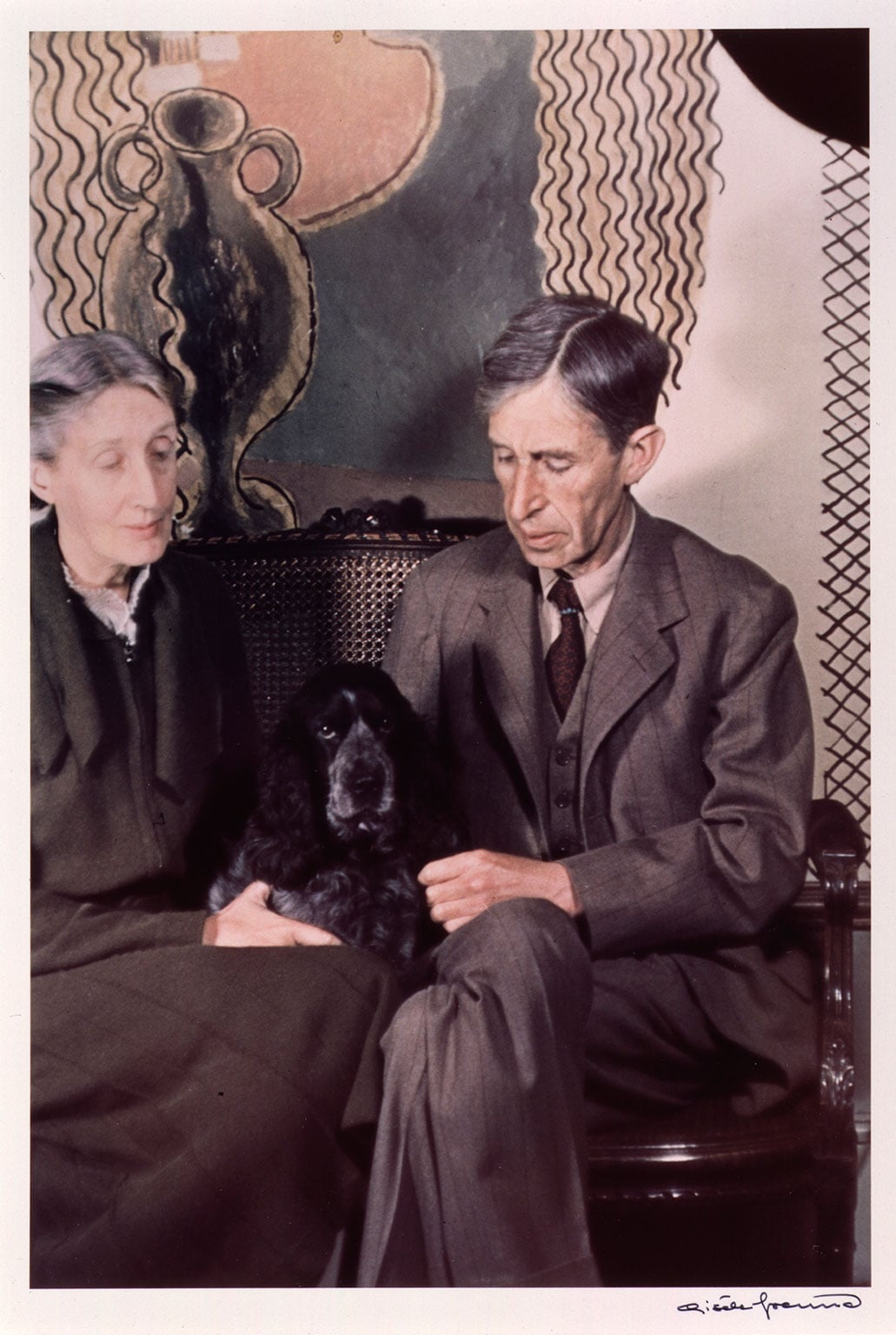

我们看从这时候,也就是1904年,伍尔夫22岁,她的人生就开始跟这个“朋友圈”难解难分了。虽然索比在1906年因伤寒去世,这些剑桥的才子们依然被斯蒂芬家的一双姐妹花所吸引,即便在1907年凡妮莎与贝尔结婚后,伍尔夫和弟弟艾德里安又搬到附近的菲茨罗伊广场29号(Fitzroy Square 29 ),这“周四晚聚”也照常开张,只是换了女主持。1912年8月弗吉尼亚嫁给伦纳德·伍尔夫,1914年凡妮莎离开丈夫贝尔,跟格兰特还有加奈特(David Garnett, 1892-1981)一起居住。一战期间,贝尔和格兰特还有加奈特搬到苏塞克斯的查尔斯顿村舍(Charleston Farmhouse),后来这里成为凡妮莎和格兰特的永居之地,如今变成了纪念馆。1915年前后,伍尔夫再次经历了严重的精神崩溃,夫妇俩遂搬到里士满乡下的霍加斯宅居住,并于两年后成立了霍加斯出版社(The Hogarth Press)。

伍尔夫和伦纳德

大战结束后,布鲁姆斯伯里的小圈子重新集结,并于1920年3月成立“传记俱乐部”,成员们秉承“绝对坦诚”(absolute frankness)的原则,定期聚会,相互朗读所写的回忆录。伍尔夫的身体逐渐恢复,并在此期间先后出版了实验短篇小说集《星期一或星期二》(Monday or Tuesday, 1921)以及《雅各的房间》(Jacob’s Room, 1922)。这大约就是《达洛卫夫人》出版前,伍尔夫的前半生经历了。

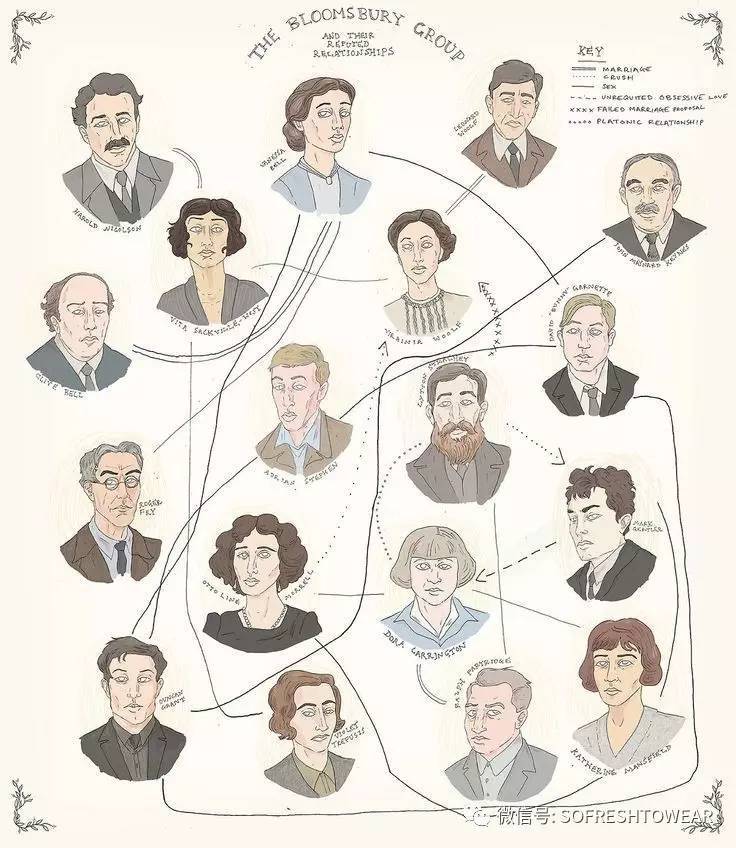

我们看,伍尔夫步入文学之途,崭露头角。除了书香门第的出身,布鲁姆斯伯里群体对她的影响,或许更大。这不仅是英国文化史上的著名团体,也是一个极具话题的朋友圈。值得我们花点时间多说两句。布鲁姆斯伯里群体算是个松散的文人圈,在它30余年的存活期里(1905-1937),时有人员增减,还有分支纳入,但其核心始终是最初那些剑桥“使徒社”的成员们。

剑桥“使徒社”(the Society of Apostles)据称是1820年由剑桥学生莫里斯、丁尼生和哈勒姆创立的。成立时共有12名成员,故称剑桥使徒,源于耶稣的十二门徒。经过严格推荐和选拔的成员,都是出类拔萃的人才。本科生称“使徒”,毕业后或升为研究生则称“天使”。一旦加入,使徒身份终身保留。使徒社成员每周六晚聚会,由一位成员宣读自己的论文,然后大家讨论。话题从哲学、美学到政治、商业。成员们秉承“绝对坦诚”的原则,志同道合、亲密无间、全心全意地追求真理。使徒社的知名成员包括数学家麦克斯韦尔,哲学家罗素、怀特海、维特根斯坦,以及历史学家特里维廉等。当然还有布鲁姆斯伯里的大部分成员如斯特拉奇、福斯特、凯恩斯和伦纳德·伍尔夫。哲学家乔治·爱德华·摩尔(G. E. Moore,1873-1958)曾这样概括使徒们的理想:“爱情、创造、享受美学体验和努力认知”。他的《伦理学原理》(Principia Ethica,1903)和罗素的《数学原理》(Principia Mathematica,1910–13)对当时的成员们影响很大。

布鲁姆斯伯里团体关系图

伍尔夫的丈夫伦纳德曾回忆说,这些“老布鲁姆斯伯里人”,都在摩尔老师的强大影响下,热切的追求真理和常识,笃信艺术是文明赖以存在的首要条件和必要条件。评论家约翰斯顿也认为他们并不是常被误解的特权知识精英。相反,他们唾弃维多利亚时代中产阶级的伪善和虚荣以及实用主义的羞羞答答,最看重的是真诚、直率、以及对周围的事物做出敏锐反应的能力、不带偏见的见解,以及那种善于理解和评价美,并能在谈话和讨论中从容自如的阐述自己观点的本领。布鲁姆斯伯里人既是梦想家也是行动家,他们渴盼一个能赋予艺术家、作家和批评家以精神和物质双重自由的美好社会,其中艺术的普及和自我的修养至关重要。所以这个团体并不是像后世所传言的都是放浪形骸、特立独行的精英分子,他们不仅有精神追求,也有实际行动。这个团体的“教主”式的人物、形式主义美学家罗杰·弗莱(Roger Fry, 1866-1934)就在1913年创立了重在工艺美术实践的“欧米伽工作坊”(Omega Workshops),由凡妮莎和格兰特操持。1920年成立的“传记俱乐部”,也是为了文学和艺术的普及与启蒙。

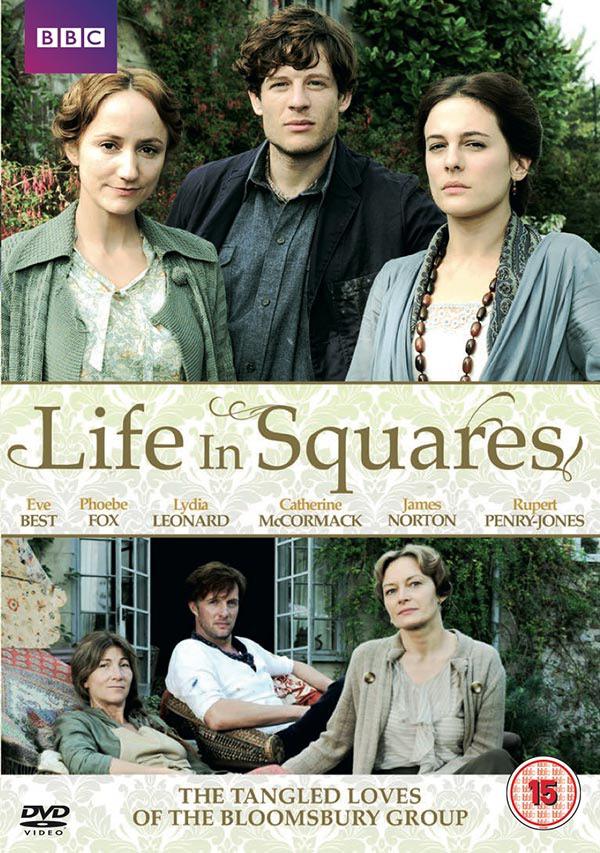

当然人都是喜欢八卦和传闻的,不然英国的“太阳报”也不会那么畅销了。所以“布鲁姆斯伯里群体”虽然既高大上又接地气,但吸引后世眼球、引为津津谈资的,还是他们那些离经叛道的言行举止,以及自由放纵的多边情爱关系。中国学者赵毅衡先生就曾借用美国女诗人多萝西·帕克(Dorothy Parker)的诗句,用“许多对儿,成三角儿,住四边儿”(All the Couples Were Triangles and Lived in Squares)来描述他们。2015年BBC为这个文人圈所拍摄的三集迷你剧就叫Life in Squares,或许也是借用了这句诗,中文翻译成《冲破牢笼》或《方寸之间》,大家有兴趣可以上网搜来看。

Life in Squares 海报

不过旅居英伦的作家凯蒂曾为此片采访过凡妮莎的孙女,也就是昆汀·贝尔的女儿弗吉尼亚·尼克尔森(Virginia Nicholson)。这位跟姨奶奶同名、也是作家的弗吉尼亚对于BBC的改编剧并不满意,她觉得这么重要的一个团体,聚集的都是革命性的人物,曾经推动了社会进步,改变了20世纪的英国文化。可电视剧里完全看不到他们的贡献,看不到他们反战,看不到他们把后印象派介绍到英国,只看到他们的“性革命”,“从一张床钻进另一张床,成了地道的肥皂剧”。关于这个群体的专著已经有中文译本,出了两册,叫《隐秘的火焰》和《岁月与海浪》,大家有兴趣可以去读读。

Life in Squares 剧照

与这个朋友圈30多年的相伴相生,伍尔夫的思想也染上了明显的“男性因子”。她的艺术理念和实践有罗杰·弗莱的影子,她对劳工阶层的关注和对女性权利的呼吁,带着丈夫伦纳德的社会主义理想色彩,利顿·斯特拉奇强化人物心理和个性塑造的传记写法也对她有不小的影响,姐夫克莱夫·贝尔甚至是她很多作品的第一读者,也是最早就明确肯定她的文学天分的人。

从上面简要介绍的伍尔夫生平我们可以看到,她的一生不仅经历了多次伤痛的亲朋离世,更不幸的是还生逢乱世。她在世的五十多年不仅经历了两次世界大战,英国社会经历了从维多利亚时期向现代的转变。这期间还发生了布尔战争(the Boer War,1899-1902)、俄国十月革命、英国妇女参政运动、工党的首次执政以及经济大萧条。1936年的西班牙内战虽未发生在英国本土,但对英国的社会和文化也有很大冲击。“布圈”的朋友们多是反战的和平主义者,凡妮莎钟爱的大儿子、青年才俊朱利安却热血参战并死在疆场,对凡妮莎和伍尔夫都是不小的打击。世纪之交的欧洲战火连绵、文明被毁、信仰危机,这真是一个最坏的时代,也是一个最好的时代。

与此同时,人类科技的脚步并未受阻,接连出现的电报、电话、电影技术,以及交通和出行方式的变革,不仅全方位地改变了现实生活,也改变了人们的时空观和世界观。带着现代主义特色的各种思潮和流派层出不穷,弗洛伊德的人格理论和性心理学、柏格森的生命哲学和直觉主义、尼采的权力意志和叔本华的悲观主义哲学等等,都给人对世界的认识、再现以及对自我认知,带来革命性的改变。文学艺术上的变革最突出的就是现代主义的兴起。大家跟随我走近这个文学的黄金时代,正可遇见“意识流女神”——伍尔夫。

以上就是本节的全部内容,下节课我们就走进伍尔夫的小说世界去一探究竟。

我是刘雪岚,感谢您的收听。

一面澄明 一面黑暗

一面是创造 一面是毁灭

走进文学的黄金时代

遇见意识流女神伍尔夫

文章作者

刘雪岚

发表文章6篇 获得22个推荐 粉丝129人

中国社会科学院外国文学研究所研究员

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里