为什么明知道是假的,我们还点赞?

作者:孙若茜

2021-01-20·阅读时长6分钟

本文需付费阅读

文章共计3097个字,产生265条评论

如您已购买,请登录

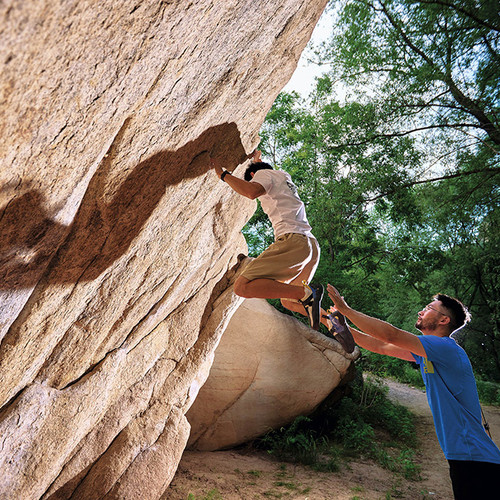

北京师范大学心理学部教授许燕(黄宇 摄)

你会把完全没有修过的图片发到朋友圈吗?如果不会,甚至是根本做不到,你的心理还算得上正常吗?为什么明明知道他/她发的照片至少被修瘦了10斤,脸上的细纹、痘印也都被“美颜”抹得一干二净,我们也不会戳穿,可能还会点赞?我们要去网红店打卡,让别人看到我们坐在咖啡馆里的照片,就比自己喝咖啡更香吗?去书店打卡,被别人点赞所收获的满足感,就比买书、读书所获得的满足感低级吗?我们所晒的,是我们内心的缺失吗?

几乎每个人都是图像社交的参与者,观看的同时也在被观看,疑问很多。为此,我们专访了北京师范大学心理学部教授许燕。

三联生活周刊:我们日益习惯选择图像社交,相比选择传统的社交手段,这背后的心理因素变化是什么?

许燕:现在,整个社会中各种信息的冲击力太强,认知负荷太重了,人就会出现认知疲惫的状态。在这样的状态下,人们就会喜欢去寻找低认知负荷的事物,或者选用他们已经习惯的认知方式。对于在读图时代成长起来的一代人来说,读图片比读文字容易一点,这是从小养成的一个习惯。相对来讲,习惯性的东西不需要付出更多的心理能量,是更轻松的过程。

我们总是说现在的孩子愿意待在舒适区,其实并不是他们愿意这样,而是社会的竞争和内卷使得他们更愿意去寻找舒适区,否则心理会受不了。现在和年轻人讲人生意义、人生哲理的时候,他们常常听不进去,因为那是需要高认知负荷的思维,要去深想,缺少人生阅历和空闲时间的年轻人难以做沉浸式的思考。所以他们常用的认知方式都是短平快的,较少深加工,也不需要有高质量的反应。

年轻人也喜欢高质量的东西,但是他们为什么做不到?因为在你做一个精美东西的过程中,时代就已经变了,做得再精美那也只是一个过时的东西。而年轻人更喜欢去赶潮流,这使得他们在选择认知加工的方式上,要更简易化。图片比文字更形象、更简单、更直接,有很强烈的感知冲击力,当然,它也更加表面化,对于心灵的冲击力要比文字显得单薄。这也是现代化进程中人类心理产生的一种微妙变化。

三联生活周刊:在图像社交中,人们越来越注重对自我的修饰,没修过、没“美颜”过的图片几乎是不能发朋友圈的,这背后的心理是什么?

许燕:发朋友圈是一个自我展现的过程。最简单地说,维护自我形象是人的一种根深蒂固的心理特点,谁也不会愿意把自己丑的、不完美的一面展示出来。

另外我们在拥有一个现实人格的同时还有一个网络人格。网络人格和真实的人可能是完全不一样的。用朋友圈或者其他的媒体展示网络人格,有可能会对现实人格产生补偿作用。比如说我长得丑,或者已经老了,但是“美颜”可以让我看起来像三四十岁的人,这个对我来说就是一种心理补偿。它会让人看到,你还有你期望的一种自我形象。人们总是会在一个现实自我和理想自我的冲突当中生活。在现实生活当中,这种冲突是有挑战性的,但是在这个读图的时代,通过修图、美颜,这种自我期望又是可以实现的。我们都知道,现实的竞争太残酷了,这使得每个人都在尽可能地保持自己更强的竞争力,那么,你就会尽可能地去展示好的一面。

文章作者

孙若茜

发表文章103篇 获得36个推荐 粉丝709人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里