“经验质感”的“工夫论”

作者:三联生活周刊

2020-12-17·阅读时长7分钟

本文需付费阅读

文章共计3751个字,产生10条评论

如您已购买,请登录

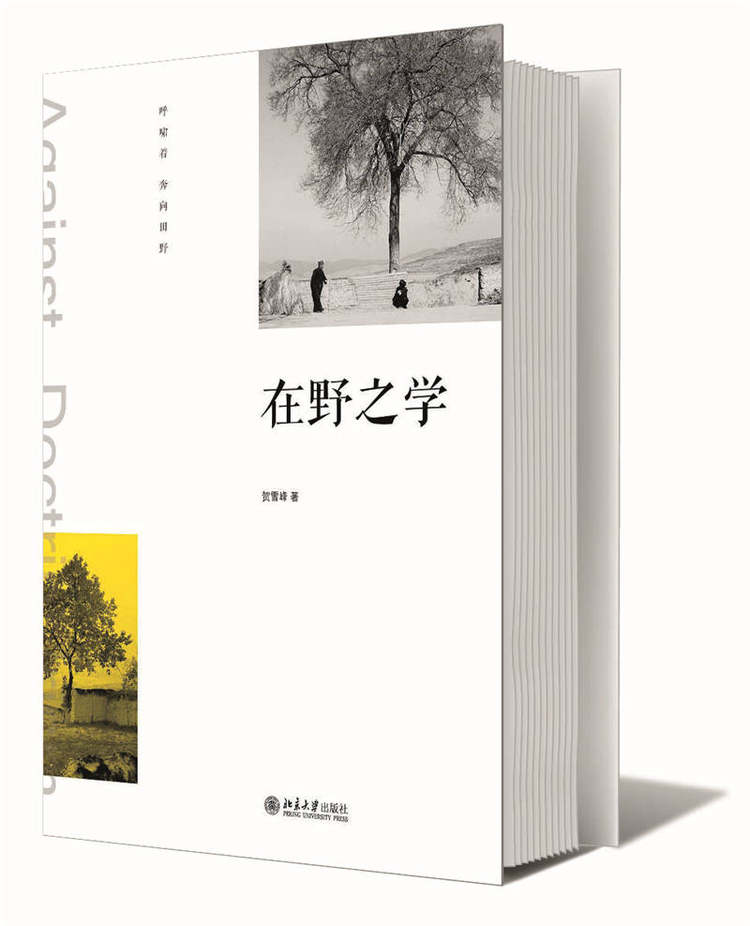

贺雪峰

文/白钢

作为觉悟的“经验质感”

黑格尔曾以“密涅瓦的猫头鹰黄昏时才起飞”,比喻理论对于现实的滞后特征。中国过去几十年的跨越式发展与急剧变动,令异常丰富复杂的社会现实与试图对其进行解释的各种理论及其基本解释框架之间的不匹配显得尤为突出。而中国的社会科学,与经济学一样,又是这种不匹配现象最集中发生的场域。正是在这种大背景下,贺雪峰的《在野之学》具有异乎寻常的重要意义:某种程度上,它代表着中国社会科学之自我意识的觉醒。

《在野之学》是贺雪峰有关中国社会科学之整体定位与具体方法的一系列论文的汇编,分为“学术方法”“学术立场”“学生培养”三个板块,而对“经验质感”和“饱和经验法”(饱和经验训练)的论述、阐发,则是将此三者贯通起来的核心。其中,“经验质感”说,可说是全书的根本见地所在、境界所在,而“饱和经验法”,则是实现“经验质感”的“工夫论”。

《在野之学》

相对于社会科学强调客观、中性、可量化、可数理模型化的主流倾向,“经验质感”说可谓迥异时流,极富思想冲击力。“经验质感”是一种研究者对于经验的直觉能力,它使得研究者在研究过程中可以本能地理解经验与实践,从而得以扬弃理论与现实的隔膜状态,把握复杂现象的本质。“经验质感”是一种超越个人生活经历之局限的生命经验的深化与升华,因而难于量化且在本质上无法被量化,却又现实地化成生命,有着极为丰富多彩、生动鲜活的妙用。作为一种直觉能力,它无法通过程序化复制作为一种固定的产物被接受,却能通过实践“饱和经验法”而有效习得。《庄子·大宗师》云:“夫道,有情有信,无为无形,可传而不可受,可得而不可见。” “经验质感”,可谓近于道也。

“经验质感”可比作说话时的语感、骑自行车或游泳时的平衡感、区分左右的方位感,属于典型的“日用而不知”。它近于生命所具有的本能,但又并非纯出于自然,而具有高度的理论思辨特征,是反思与生命相互融入后形成的生命本能-直觉与思辨-自觉。这种本能与反思、直觉与自觉的结合,是为“觉悟”。觉悟之为觉悟,就在于它是由内在的经验、认知、觉受、体证构成的,因而不可能被化约为某些中性的准则。它可以与他者产生相契、共鸣、感通,但不可能为他者所取代。把“经验质感”作为“觉悟”加以把握,将之视作社会科学研究的核心能力,突破了将韦伯意义上的价值中立作为社会科学研究圭臬的理路,是《在野之学》最重大、最富原创力的理论贡献。

文章作者

三联生活周刊

发表文章6040篇 获得3个推荐 粉丝47964人

一本杂志和他倡导的生活

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里