武汉堤防,人水共生

作者:张从志

2020-08-02·阅读时长26分钟

本文需付费阅读

文章共计13162个字,产生40条评论

如您已购买,请登录

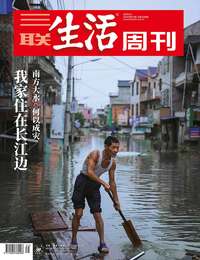

江滩上的一对恋人(南飞 摄)

万人巡堤背后

7月19日晚8点,我在汉口龙王庙闸口附近遇到李萍时,他正拿着手电筒,一个人沿着江堤走,旁边是平坦宽阔的沿江大道,晚高峰的尾声尚未结束。李萍走得不快,要不是穿着特制的马甲,难以从路人当中识别出他的身份。今年59岁的他头发已经花白,是武汉市江汉区水政监察大队的书记,和水打了大半辈子交道。虽然明年就要退休了,但他丝毫不敢松懈。这天本不是他值班,但李萍坐不住,要来堤边看看才放心。

今年长江流域入梅早,累计降雨量是近60年同期第一,武汉段的水位一路上涨。6月30日,汉口站水位达到25米的设防水位;7月7日,水位超过27.3米的警戒水位,这是近十年来,武汉段水位第四次超警(其他三次是2010、2016和2017年);7月11日上午8时,汉口站水位达到28.29米,超越1931年的最高水位28.28米;到了7月12日,汉口站水位来到28.77米,突破历史第四高水位,此后便在超高水位下持续运行。

从7月初开始,各个堤段就开始部署人员巡堤,到现在已有上万人守在大大小小的堤防上。李萍总遇到细心的市民,他们看到路面的地砖缝里有湿的痕迹,就要来询问情况,有时他一下子也判断不了,就在旁边插个小旗子,隔一段时间去查看一下,看印记是扩大了,还是缩小了。李萍能说一口地道的武汉话,但他是江西萍乡人,1992年从部队转业后,被分到了武汉的水务部门,从此扎根江城,防汛就成了家常便饭。

长江历史上饱受洪涝之苦,清末汉口开埠以来的100多年里,地处中游的武汉三镇更是整个长江流域抗洪的主战场之一。“武汉面临着各路洪水威胁,长江上游有100万平方公里的流域面积,中游的洞庭湖是26万平方公里,北边的汉江有15.9万平方公里,还有一些中小河流,比如府澴河、滠水等,这么广的流域内的来水都会集中到武汉,再加上下游鄱阳湖的顶托作用,武汉的防洪形势非常复杂。而武汉又是一个有千万级人口的城市,维系着南北交通大动脉,在整个中部有举足轻重的地位,所以在新中国成立后长江流域防洪的历次规划里,保卫武汉,一直都是长江防洪的重点。”长江委属下的长江勘测规划设计研究院规划院院长徐照明如此解释道。“长江委”的全称是水利部长江水利委员会,是长江的流域管理机构,统揽长江水行政管理之责,总部就设在武汉。

位于汉口的张公堤,现已成为市民锻炼的去处(南飞 摄)

如果说武汉是长江防洪的重点,李萍所在的龙王亩则是重中之重。龙王亩正处汉江与长江交汇处的左岸,两江激流常年剧烈冲刷,岸坡陡峭,没有江滩的缓冲,很容易发生险情,这也使龙王亩成为整个武汉堤防最薄弱的环节之一。龙王亩身后就是著名的汉正街,商业繁华,人口稠密,一旦失守,不堪设想。1998年抗洪时,好几位国家领导人都来此视察,著名的龙王亩“生死牌”也出自这里。

李萍回忆起1998年的情景,那时候到处都在动员,沿江的路面上不停地冒水,守堤的人更是紧张,跟打仗一样。但今年情况完全不同,普通人要是不看新闻,根本不知道江里的水已经涨到比路面还高了。城市生活一切如常,晚上的汉正街街口,好几场广场舞同时进行,白天在长江大桥底下的汉阳门一带,更是热闹非凡,桥洞下有卖菱角和莲蓬的,卖玩具的,还有唱歌的,下象棋的,抛竿钓鱼的,大家齐齐聚到了江边。长江的江面比平时宽了近一倍,远远望去,城市像是浮在了水上,在茫茫雾霭中缥缈不定。

1998年,李萍也在龙王亩段值守,不过因为被调去了工程技术组,他的名字未出现在“生死牌”上——后来这块“生死牌”被国家博物馆收藏而载入史册。李萍回忆说,其实早在1996年的抗洪中,龙王亩就树起了第一块“生死牌”,那一次,他作为巡堤人员在上面签了名,此后才有了1998年,以及后来的1999年、2016年和2020年的“生死牌”,这也成了武汉抗洪的传统。如今,我们在各个堤段上都能看到“誓与大堤共存亡”“人在堤在”的口号,“生死”的悲壮少了几分,但责任的意味还在。

守堤就有严格的权责划分,严明就是因为所在街道腾不出处级干部,才被抽调到了堤上。他本来是武钢二院的党委副书记,在新冠疫情期间我曾经采访过他。在阳逻大桥附近的武惠堤上,疫情之后我与他再次见面,他看起来微微发胖了。晚上10点多,在集装箱临时搭建的巡堤哨点里,蛙声一片沸腾。顺着严明手指的方向,掠过防护林望去,堤内不远处就是武汉80万吨乙烯项目厂区,灯火通明的化工厂宛如一座不夜城,在黑黢黢旷野的衬托下有种不真实感。严明提醒我,武惠堤一旦溃堤,造成的不只是巨大的财产损失,还有可能带来严重的环境污染事件。我们到哨点时,市里的督导组前脚刚离开。我们到了没多久,区督导组的车又停在了门口。

武惠堤的主体是土堤结构,全长有近20公里,位于长江武汉段下游,处在青山区和武汉化工区的地界上,是武汉的重要干堤之一。严明负责的堤段有1公里长,按指挥部要求,巡堤人员每隔半个小时要巡一次堤,每一次巡堤都必须做详细记录。巡堤的时候,一个队员在堤上查看外侧江面的水情,其余5到6人在堤内侧一字排开。他们穿着套鞋,一手拿长竹竿,一手持手电筒,沿着大堤一路走过去,草丛里常有蛇虫出没,竹竿既起到了探路的作用,也是查看险情的工具——巡堤人拿着竹竿不停地在堤上戳,看土层是否有松动或者渗水,一趟一趟来回往复,堤上留下了不少浅洞——在远城区的很多堤段上都有这样的孔洞。

全武汉的堤防总长约800公里,分为一级、二级、三级堤防,其中一级堤防有将近200公里,主要由中心城区的长江和汉江干堤组成,这200公里堤防将武汉三镇围成了汉口、武昌、汉阳三个防洪保护圈。二、三级堤防通常是在远城区的江堤、河堤和各处湖堤,绵延近600公里,保护着大大小小的村镇和社区。这些堤防被切分成了许多个堤段,每段的距离在1公里左右,由街道社区、政府部门、高校、医院或其他企事业单位负责,数以万计的巡堤人日夜轮班,无论刮风下雨,一天24小时在堤上不停地巡查。很多人都和严明一样,刚刚结束抗击武汉的新冠疫情,马上又到了抗洪现场。

这种人海战术,尽管过去了上百年,依旧是整个长江防洪中的主要场景。我不由得产生困惑,为什么工程技术发展到了今天,人在守卫大堤的过程当中依然不可替代?人力在其中能发挥什么作用?

文章作者

张从志

发表文章66篇 获得8个推荐 粉丝315人

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里