阎连科:希望写出对女性的歉疚和偿还

作者:孙若茜

2020-06-24·阅读时长17分钟

本文需付费阅读

文章共计8546个字,产生45条评论

如您已购买,请登录

阎连科

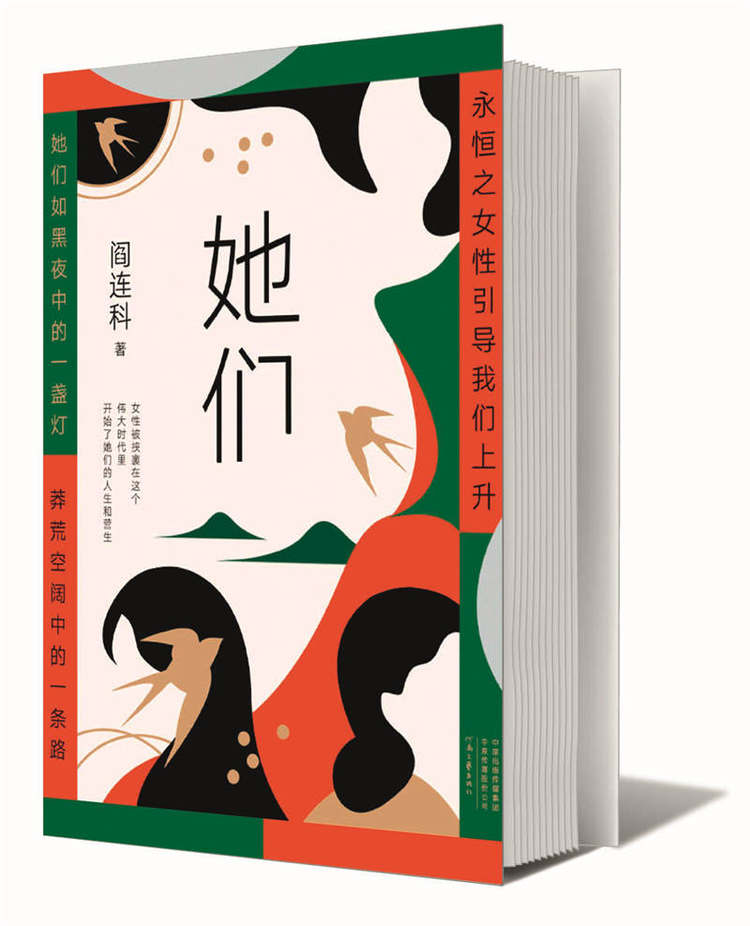

在新近出版的散文集《她们》里,阎连科写了四代人:他家族中几乎所有的女性,他年轻时的几个相亲对象,还有他通过采访搜集到的一些身处边缘的女性的故事。他写她们哭,写她们笑,写她们的沉默和疯狂,写她们的隐忍和醒悟。这当中,有些他过去的散文集《我与父辈》的影子,“她们”和“他们”的命运毕竟是交缠在一起的。但是又不同,他不想把家族中的女性写成父辈一样的人,没有像讲述父辈那样讲述她们的一生,只是选取了每个人的一面,去写她们“作为人的女人”,也写她们“作为女人的人”。

阎连科说,家乡那片土地上的女性,是他读到的所有关于“女性学”“女权主义”的书籍都无法讨论的。她们离我们所谈论的那些“女性问题”之间有着遥远的距离,无论是在文字上,还是在行为上,那距离远得几乎等于永远不会相遇。因此,他在书中的第六章提出了“第三性”的概念,指的是女性作为“社会劳动者”身上存在的“他性”,这是他写作这本书的起点,书中的一切都指向这里。

谈论“第三性”时,阎连科想到的是他的母亲、大姐、二姐以及他们村里那些他熟悉的女性们。她们到底是女人还是男人呢?她们当然是女性,可她们又几乎个个身上都有异性“男人气”,这种由生活、文化、禀性和环境,尤其是时代、国家和意识形态所赋予她们的与生俱来的身体上的男人气,使她们既承担着女人“应该”承担的一切,受孕、怀孕、生儿育女和一切家里的繁琐之家务,又必须在相当程度上承担着“男人”的责任和义务。比如播种、锄地、施肥、收割等,几乎所有男人们的劳动,使她们完全如男人一样地成为被解放的“劳动者”中的劳动力。

散文集《她们》

他写他母亲那一代人,在社会主义建设中表现出的是“不得不有的车轮滚滚的男人气”,写历史来到今天,女性在接受第三性的注入和改变时,是“能够不这样,却又不能不这样”的“自觉”和“自愿”,“她们”让自己时时成为中国社会中的“建设者”“劳动者”和“女男人”,从而使“第三性”最终成为中国乡村女性独有的特质。

“她们”真的“能够不这样”吗?如果选择权在她们手中,为什么说“却又不能不这样”?究竟是什么在驱使女性接受“他性”的注入?我希望能在采访中找到答案。但阎连科说:“我不敢去多说,毕竟我不是这个问题的专家。”他说,一个男人来讨论女性问题,无疑是让一个盗贼到社区去讨论防盗的法律问题。他还说,这是一个陷阱。而写作《她们》,其实是一个男性作家以亏欠之心向女性的歉疚和偿还。

以下是本刊对阎连科进行的专访。

“在那些理论框架下,我们无法真正讨论中国的女性问题”

三联生活周刊:你说自己在动笔写这本书之前读了很多关于女性主义的书,并且认为那些论著全都没办法讨论你家乡那片土地上的女性,为什么?

阎连科:在看那一堆书之前,女性主义在我脑子里是一片空白,完全不懂。诚实地说,我不知道原来女性主义已经这么成熟,这么复杂。看完之后,我隐约地知道我们土地上的女性和他们谈的女性是不一样的。我总觉得,她们在女权主义、平权、女性学上,有哪个地方是有差别的。这个差别,让我的脑子里很快出现了我说的“第三性”的概念,即女性作为“社会劳动者”,身上所存在的“他性”。而西方——我所读到的理论里,没这个东西。因为他们的历史、政治、文化和我们是不一样的。在那些理论框架下,或多或少,我们无法真正讨论中国的女性问题,尤其无法讨论我们家的那些女性“劳动者”。我一直在想,世界上谈论女性主义的人,首先要是一个非常有学问的人,这是必须的条件。其次她或他(很少)是女权主义者,她可能也是生活条件极好的人。仅仅是为了在生活中活着的人,是不会成为女权主义者的。这就是悖论,那些需要“平权”的大多数,却是不去关心这些的人。

文章作者

孙若茜

发表文章103篇 获得10个推荐 粉丝708人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里