艾伯巴赫修道院与《玫瑰之名》——写于翁贝托·艾柯逝世三周年

作者:布克

2019-02-13·阅读时长8分钟

莱茵河静静流淌。在二月的冷空气中,正午的阳光慷慨挥洒,也化不开河边的白雪,带不来丝毫温暖,只能让莱茵河泛起的波光更加冷峻刺眼。在这阳光下的寒意里,我即将驶入陶努斯山森林深处的一个地方,笼罩在那里的强大神秘感会给一切称心如意的旅途蒙上一层阴森。这是一场想要一探究竟的急切探访。

如今这旅程已结束多年。我之前的强烈好奇心也转化成了实实在在的回忆。我清楚记得那天的阳光多么明媚,使我第一眼看到那个圣洁的地方时宛如置身天国。可是后来逐渐的,一股阴森的气息从那里散发出来,并且直到今天仍然萦绕在我心头,未能驱散。

(艾伯巴赫修道院寻踪图,笔者手绘)

(穿过黑暗到达光明,艾伯巴赫修道院入口)

1980年,一位从没写过小说的欧洲知识分子在他快50岁的时候出版了自己第一本小说。这是一部历史悬疑小说,但它的博大精深和包罗万象使人目瞪口呆。它通过发生在中世纪一所神秘修道院的系列谋杀案,讲述了基督教的早期历史和教派纷争,涉猎了哲学、符号学、数学、圣经研究、中世纪研究、宗教研究、神学研究,甚至探讨了草药学和图书编目学等庞杂知识。同时,故事本身精彩纷呈,充满了睿智的隐喻和逻辑推理,关于谋杀和环境的描写使全书笼罩着一股地狱般的氛围。崇高的哲学思辨和正邪对抗贯穿全篇,可一切竟然归于一个极其庶民的出发点:人类的笑!

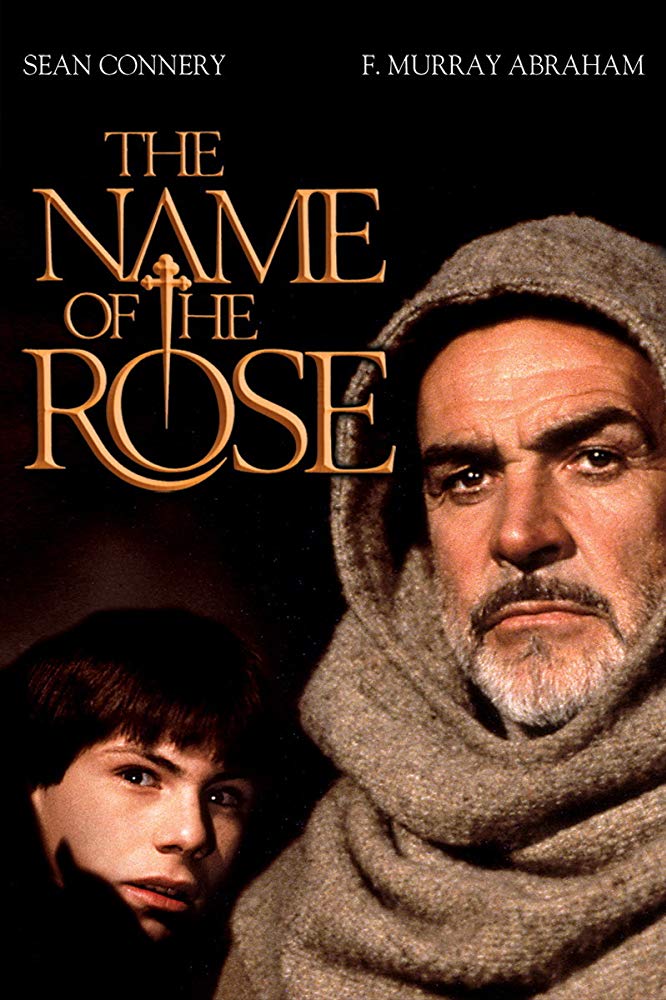

翁贝托·艾柯是意大利著名的哲学家、符号学家、小说家,拥有最优秀大脑的欧洲知识分子。他的《玫瑰之名》堪称一本奇书,出版至今已售出五千万册,并于1986年改编成了同名电影。时年58岁的肖恩·康纳利饰演主人公巴斯克维尔的威廉修士。除了威廉和他的小学徒,电影里的其他人物都像是游荡在地狱入口的亡魂。故事的发生地,那座神秘的中世纪修道院,书中对它的名字和具体方位保持缄默,仅透露它在意大利北部山区的一条山脊上。而影片的大部分拍摄地点,尤其是内景,并没有选择意大利,而是选择了一所德国的修道院,它恰到好处的还原了书里描写的故事发生地,成为了影片成功的一大要素。我把书和电影都看了好几遍,并深深向往着要去拍摄地一探究竟。于是在2013年的2月,我终于去了那个地方,隐藏在德国黑森州陶努斯山间的艾伯巴赫修道院(Kloster Eberbach)。

(笔者珍藏的一本《玫瑰之名》)

(《玫瑰之名》同名电影,网络图片)

艾伯巴赫修道院在行政上属于莱茵河沿岸小城Eltville am Rhein,距旅游胜地吕德斯海姆15公里。巧合的是,小城Eltville am Rhein有个官方别名叫“玫瑰城”,因为它是德国玫瑰培育历史最悠久的地方。当年俄国历代沙皇专门从这里进口玫瑰花装饰皇宫。看来这次旅程具有双重的玫瑰主题,真正称得上是以“玫瑰之名”。

在莱茵河右岸一个叫Hattenheim的小镇里,沿着“艾伯巴赫街”向北往山里行驶20分钟,就会看到修道院的教堂塔楼从树林顶端显露出来。艾伯巴赫修道院始建于十二世纪,是莱茵河右岸第一座西多会修道院,也是德国最重要的建筑遗产之一。所谓西多会(Order of Cistercians)是天主教众多教派中的一支,其他著名教派还有本笃会、圣方济会等等。它在全盛期有300多个常住僧侣,他们在修行的同时开垦周围300公顷的土地种植葡萄并酿酒,使这里成为德国最著名的葡萄酒产地并一直非常富有。修道院历经几次战争,部分建筑遭到破坏和重建,僧侣几经逃离并重返,最终于1803年解散,所有土地和财产随着国家政权的更迭直到今天全部移交给了“艾伯巴赫修道院基金会”。有意思的是,在二十世纪初的动荡岁月里,这里还曾被短暂的用作精神病院和监狱。

(艾伯巴赫修道院)

(在天井庭院看僧侣寝室)

修道院入口处摆放着很多小册子和明信片,墙上还有电影《玫瑰之名》的海报,康纳利鹰一样的目光从僧侣服的帽兜下逼视出来。整个修道院就像个大迷宫,不妨忘记路线随意溜达。我先穿过一条小门廊到达中心的大庭院,旁边有一扇大木门,进去爬上古旧的石头楼梯来到二楼一个很大的房间,这里是僧侣寝室。修道院的常驻僧侣一般分为两类,僧侣(Monks)和杂役僧(Lay Brothers)。前者是“白领”,每天修行和研究学问,后者相当于“蓝领”,负责整个修道院的膳食、清洁、医疗、维修等杂活。这里是白领的寝室,也正是电影中频繁出现的地方之一。屋子是长方形的,举架很高,中间有一排立柱。立柱之间,以及立柱与两侧墙壁之间形成拱顶在天花板相交,形成漂亮的放射性几何形状,好像很多倒放的花骨朵。虽然是寝室,但屋子里没有供暖设备。中世纪的欧洲僧侣们也讲究苦修,教派之间苦修程度有别。西多会的僧侣们哪怕在冬天的晚上也只穿着僧袍入睡,并且是真正的早睡早起。他们晚祷之后七点左右就寝,凌晨两点起来做申正经(也叫早课),清晨五点做赞美经,最终早上七点半做晨祷。如此折腾,可能是抵御寒冬长夜的一种方式吧。

(僧侣寝室)

出了寝室来到文物陈列区。这里摆放着很多古老的雕像、书籍、卷轴、印刷工具等,还有一个修道院的大沙盘,显示出整个建筑的庞大和复杂。可以看到主体楼群处于沙盘的中心位置,但它只是一部分建筑物,它的四周还有不少其他零散房屋,在古代被用作马厩、猪圈、温室啥的,今天改造成了宾馆和餐厅等服务设施。它们整个被包在一个偌大的院子里,真的就像《玫瑰之名》全书第一页作者手绘的修道院平面图。好一个凶杀案的发生地!

我顺着塔楼的旋转楼梯回到了一楼,走进了大教堂。多么气势恢宏的教堂啊!它的室内差不多高30米,长度70米,被两排立柱隔成三块空间,整体结构和线条非常硬朗。这里当然也频繁出现在电影中,是僧侣们每天进行7次祷告的地方。从教堂出来,我来到主体楼群中心的天井庭院,里面白雪覆盖着低矮干枯的灌木。我沿着院子四周的回廊走了一圈,看到墙上很多浮雕古迹,还有一些小门打开之后里面是漆黑阴冷的石屋。我穿过庭院西侧走廊来到隔壁一个长条形的小院子,看到院子尽头有个低矮的小门,走过去发现其实这门不小,只是有一半在地面以下,要下楼梯才能进去。这里就是著名的艾伯巴赫修道院酒窖的入口,可惜冬天不营业。

(修道院的教堂)

(杂役僧食堂外长方形的小院子)

(修道院酒窖入口)

酒窖入口右手边的屋子给我印象最深。这是一个40多米长的大屋,墙体给熏得黑漆漆的,中间有一排又矮又粗的柱子把屋子分成两半。这里是杂役僧的食堂,北侧连接着杂役僧寝室。它们是修道院最古老的房屋之一,里面特意没做翻新,为的是还原历史原貌。所有摆设和用具都是老古董,整整一排两米多高的笨重粗大的黑色机器置于廊柱之间,可能是酿酒用的。此时明媚的阳光从窗户照了进来,可熏黑的墙壁和黑魆魆的机器还是把屋里衬托得晦暗异常,让人感到压迫和慌张。在这里,视线被廊柱和机器挡住,不论怎么走动都无法看到前方稍远的地方,心里总感觉有人躲在附近,穿着僧侣的大袍,脸和目光隐藏在帽兜下。如果此时屋子里发出什么声响,肯定会吓人一跳。

(杂役僧食堂里的光明与黑暗)

从走进艾伯巴赫修道院开始,书中的情节和电影的场景就一直伴随着我。尤其在这间杂役僧食堂,某种黑暗氛围被瞬间强化。中世纪深山里的修道院,僧侣们过着看似平淡乏味的生活,每天修行品格追求知识。可是这些高尚的表象下隐藏着汹涌的暗流,那是严酷的教派纷争、信仰的对立、对异端的迫害、对权力的绝望争夺、还有同性之间的嫉妒和情欲。小小的修道院也被裹挟在中世纪欧洲的神权与皇权的斗争中,以及神权内部教派之间的极度不宽容的大洪流之中。威廉修士和小学徒长途跋涉来到这里,为的是参加一场关于耶稣是否守贫的辩论,却刚好赶上一场悲惨的凶杀案,整个地方笼罩着恐怖和不详。由于威廉的智慧和博学在欧洲享有盛名,修道院院长委托他帮助解开谜团。于是威廉开始了调查。他在僧侣宿舍里看到深夜有人鬼鬼祟祟的活动,在大教堂里发现有人无故缺席祷告,在图书馆里观察僧侣们缮写古书的样子,留心他们读到异端内容时的表情。他在庭院里散步,研究修道院的结构,了解每栋建筑每一间屋子的用途,思索是否存在无人知晓的暗室和密道。

我一边参观,脑海里禁不住总是出现那些场面。那故事正是发生在冬天。在七天时间里,随着威廉寻到蛛丝马迹,黑暗和邪恶也在修道院里不断扩散,又有七个人陆续死亡。他们因为不同的原因——好奇、尽职、良知、身份败露、同性爱恋——被淹死、被毒死、被打死、被宗教法庭烧死。每次死亡都把调查引入死胡同,但威廉凭着与生俱来的警觉感和超强的推理能力又总能发现新的线索,最终揭开了那所修道院深藏多年的秘密。

多年以来,僧侣们心头萦绕着一个精神迷宫,与之对应的是一个俗世间的迷宫,那里象征着宗教的权威和神秘,并且常年深锁不得进入——一座威严肃啸的楼堡。它就矗立在修道院的一角,却又好似不在人间。横亘在僧侣和楼堡之间的,是扭曲了的权威维护,是对真理普及到民间的恐惧,是天堂亦或地狱的入口。楼堡内是置人于死地的迷宫,里面紧锁着能够动摇宗教权威的秘密,而楼堡的守护者就是一切的幕后推手。那隐藏在背后的主脑,那个风烛残年而且眼盲的,却又操控着一切的人;那个德高望重备受尊敬的长者,却又无法容忍人类发笑的人;那个自认为基督教真理的守护者,却又在与威廉最后的较量中引发熊熊大火,并在火中化身成反基督的魔鬼的人。

楼堡,那个融合了当时人类全部建造智慧的大迷宫,并不在艾伯巴赫修道院。电影里的楼堡是按照书中的描写搭建的。虽然没有楼堡,但艾伯巴赫修道院仍然给我留下了亦正亦邪的印象。午后的阳光照耀天井庭院,也投射出许多阴影和暗面。站在庭院回廊,此时还沐浴着金灿灿的阳光,再走一步就踏入立柱的阴影中,如此交替。杂役僧食堂也是,阳光可以穿透屋里的黑暗,却穿不透它给人心里投下的阴影。还有杂役僧食堂外的小院尽头,那个半埋在地下的地窖入口,整个处于旁边高大建筑的挤压中。布满黑铁檩条的大木门紧闭着,从里到外透出寒气,让我又好奇又畏惧。很想推开它一探究竟,又怕打开的是地狱的入口。最后我还是拉了一下门上冰冷的大铁环,发现它是锁着的。

我驱车驶离了艾伯巴赫修道院,却总想回头再看一眼。也许是因为以后不会再来了,也许是它的确有种奇妙的诱惑。而在那诱惑里,相比于代表着光明和圣洁的,那些代表着阴暗与神秘的好像总是更胜一筹。每当我想起那里,总是先想到那间熏黑的杂役僧食堂和寒气逼人的地窖大门。在书中,烧了三天三夜的大火吞噬了修道院的一切俗世存在和它深藏的秘密。玫瑰已不再。全书最后一句“昔日玫瑰以其名流芳,今人所持唯玫瑰之名”。我庆幸曾经来过这所修道院,这次以玫瑰之名的探访,会在我心中长久流芳。

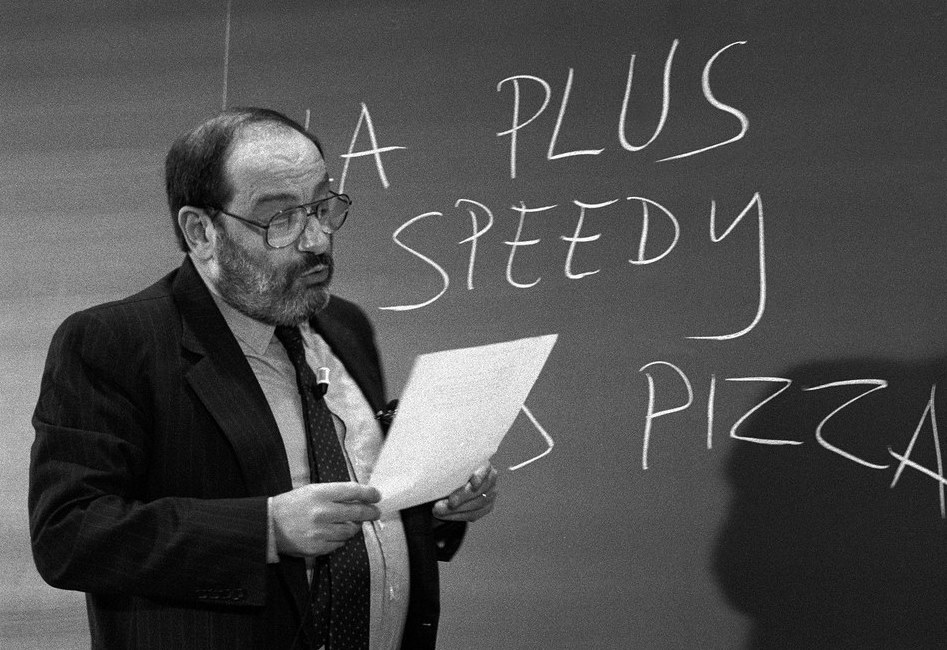

谨以此文献给三年前去世的一位有趣的人——翁贝托·艾柯(1932.1.5—2016.2.19)。

写于2019.2.13

(翁贝托·艾柯,网络图片)

(艾伯巴赫酒窖出品,酒窖标志颇像纳粹德国的鹰徽,鹰头朝向不一样)

文章作者

布克

发表文章5篇 获得0个推荐 粉丝7人

By endurance we conquer.

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里