贾樟柯:在拍电影之前,先和空间聊几分钟天

作者:三联生活周刊(微信公号)

11-09·阅读时长28分钟

贾樟柯在“城市与我们:故事剧场”年度分享的舞台上

空间里充满细节。“当你走进一间房间、一条街道,甚至一个街区,你能从空间里感受到人们如何在其中劳作、居住、呼吸。”贾樟柯说,“哪怕房间里空无一人,门的开合、窗的方向、桌上摆放的物件,都会让你想象出无数故事。”

在10月31日结束的“城市与我们:故事剧场”第三届三联人文城市奖年度分享上,导演贾樟柯、作家李敬泽、规划师李晓江、脱口秀演员黑灯、电影学者戴锦华、艺术家曹斐、编舞家陶冶——7位来自不同领域的讲述者,在同一个舞台上,共同探讨城市中的叙事方式和生活场景。

年度分享的序幕,由本届人文城市奖联合主席——建筑师刘家琨与导演贾樟柯共同开启。二人围绕“空间与故事”展开对谈,一位从建筑出发,谈空间如何被“奏响”;一位从影像出发,谈空间如何“讲述”时间。一个创造空间,一个聆听空间,关于城市与人的关系,也在两种艺术的回声中被重新打开。

接下来的第一幕中,贾樟柯以“城市与时间”为题,以导演之眼,讲述如何在空间中,“阅读”时间的故事。

“空间会给予我们东西,关键在于我们能不能读懂、能不能接收到。”他提到,在拍摄《三峡好人》《二十四城记》的过程中,自己体会到那些未被设计的瞬间,如何在特定的空间中自然生成,成为完整的故事。

九年前,他又在拥有两千多年历史的平遥古城创办平遥国际电影展,将一座废弃柴油机厂改造成电影的现场,用影像连接起古老的城市与流动的时间。

而在今天,面对建筑与电影都逐渐走向分众化的趋势,贾樟柯提出了一个更具温度的愿景:未来的建筑,不应只是记录宏大历史的“纪念碑”,更应成为承载普通人日常的“生活相册”。

以下是贾樟柯的演讲全文——

编辑 | 沈律君

刘家琨:

我看过贾樟柯先生的《风流一代》,印象很深。当时我参加了首映式。我们以往的观影经验中,总是被演员吸引,他们在一个空间中穿行、对话、冲突,故事由此展开。但在《风流一代》里,我有一种不同的感受。

作为建筑师,我看到的,是那两个人物几乎没怎么变化,而他们身后的空间,从前现代到转型、高速建设时期,几十年的中国建筑与城市景象,全在电影中呼啸而过。

这种“时间的压缩”,在建筑里几乎做不到。建筑可以被推倒重建,新的又会变旧,再经历旧改,但建筑无法在短时间内,把几十年的空间变迁如此集中地呈现在你眼前。这对我来说是一个极大的启发。

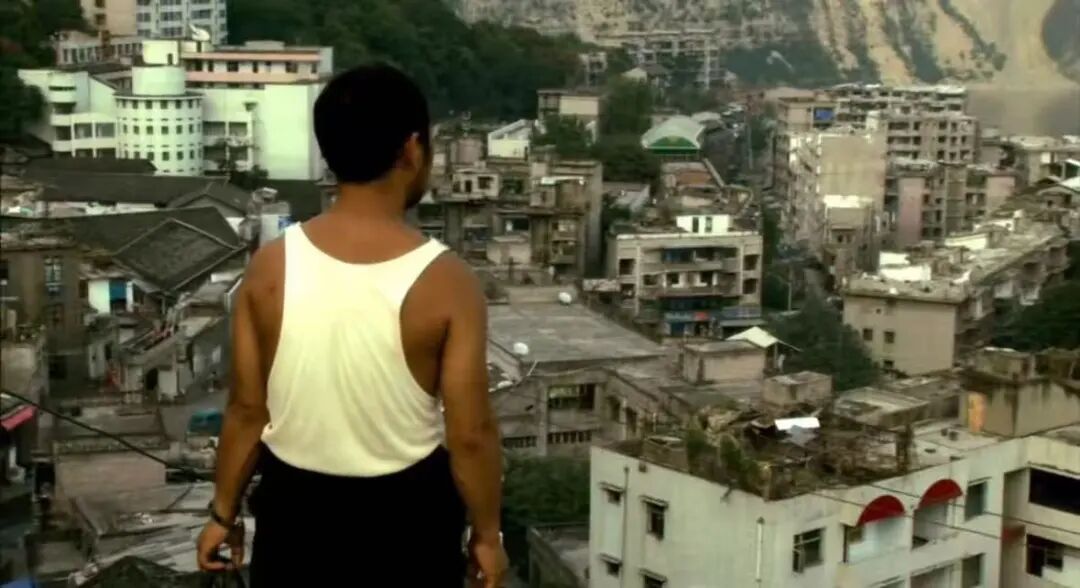

贾樟柯《风流一代》剧照

之前有一位我的导演朋友来成都拍电影,借用了我们的厂房和工作室。我在旁边观察,看他如何用镜头处理空间、让空间在运动中说话。那一刻我感受到,电影在空间的使用上,有一种建筑无法实现的表现力。

电影能捕捉一个民族的图像史,也能从猫的视角去观察世界;建筑师则主要创造空间,空间是被人使用的。所有人都在使用空间,但导演使用空间的方式是带着象征与表达性的。

所以在今年的人文城市奖主题“故事剧场”中,我提出希望能有导演的参与。建筑师擅长“做剧场”,但“故事”仍是最有表现力的方式。建筑为剧场提供容器,而导演让故事发生。

贾樟柯、刘家琨在“城市与我们:故事剧场”年度分享舞台上

贾樟柯:

对于一个导演来说,创作中有一项非常重要的工作,叫做“看景”。无论编剧还是导演,故事写得再好,我们首先要寻找人。谁来演?谁能把文字中的人物变成银幕上活生生的人物?其次,这些故事要发生在不同的空间里:那些空间是什么?

同样一个火车站,我们是拍成都火车站,还是拍北京火车站?同样一个剧场,我们是拍这个剧场,还是拍那个剧场?

由于职业习惯,“看景”成为我创作中非常重要的一部分,不仅是寻找一个拍摄地那么简单,在感受和选择不同建筑物的过程中,电影的视觉、人文气质已经被潜移默化地奠定下来。

贾樟柯《小武》剧照

对我来说,我是一个看建筑的人。

2006年拍《三峡好人》时,我第一次进入三峡。那时我从宜昌坐客轮逆流而上,往奉节、巫山方向走。一路上首先看到的是自然的景观,两岸的巫山云雨、神女峰,在烟雾缭绕中,长江两边的风景充满中国美学的意味,让人联想到李白的“轻舟已过万重山”。

但很快,岸边便出现了人造的景观。从巴东到巫山再到奉节,一路依江而建的城市、房屋、建筑,像一幅移动的山水画,在视线中展开。沿着长江漂流时,人造景观与自然景观如何相处、如何并置,就自然呈现在眼前。

贾樟柯《三峡好人》剧照

当你进入一个更具体的空间,比如一间房间、一个街区、一条街道,我们大体能感受到这些空间与建筑背后承载的是怎样的生活,人们如何在其中劳作、居住、呼吸。

空间里充满细节。哪怕是空无一人的房间,通过门的开合、窗的方向、桌上摆放的物件,都能让我们想象出无数故事。

我记得刚学电影时,老师告诉我们:“电影是一种时间与空间的艺术。”那时我不太理解,只以为把空间拍好看,挑颜色、挑透视就行。后来我读到意大利导演安东尼奥尼的一句话,他说:“我在拍电影时,每到一个空间,都会与这个空间交谈几分钟。”

起初我没太明白。随着经验的积累,我慢慢理解了这句话。确实,空间会反过来给予我们东西。它有千言万语,有无数个故事在其中,它的每一道痕迹都在讲述自己的过去。关键在于,我们能不能读懂,能不能接收到。

贾樟柯《三峡好人》剧照

刘家琨:

我常年做建筑,做空间。但我始终觉得,如果一个空间没有人的使用,就像一把没有被演奏的乐器。

当你真正想象那把乐器“奏响”时的状态,你的思考就会完全不同。你要钻进那把小提琴的内部去看,它其实像一座教堂,有光、有影、有回声。但如果没有人让它响起,它也只是一个空壳。

所以,要让一个空间真正有意义,它必须被“奏响”。而在我看来,导演,就是让空间奏响的人。

贾樟柯:

我是聆听者而已。

差不多二十年前,我参与过一个建筑的双年展,那是第一届深圳香港建筑双年展,我担任开闭幕式的导演。那时我就对建筑很感兴趣。那届双年展的主题叫“城市再生”。

这一次有机会成为第三届三联人文城市奖的联合主席,我特别想看一看二十年以后我们的城市如何再生,它朝着什么方向再生。

从拍电影的角度来说,总会有人问导演:“你这部电影的灵感从哪里来?”好像灵感是一个天外来物,说不太清楚。但归纳下来,我觉得我大部分电影有两个灵感来源:一个是人物,比如《小武》中的主角,比如《三峡好人》中的群像;另一个就是空间。

我第一次以空间为题的是一部纪录电影,叫《公共场所》。那时DV刚刚兴起。我1993年考入电影学院,到拍那部片时差不多十年,一直生活在北京。

贾樟柯《公共场所》剧照

那年有一个机会拍纪录片,是一个艺术家的合作项目,由三位导演各拍三十分钟,策展主题是“空间”,每个人都可以选不同的空间。我马上想到要拍公共空间。原因很简单,我想回到那些离开已久、没去过的小城市、县城的公共空间里去流连、去驻足、去感受。

我选择了山西大同。大家可能知道,大同当时面临很大的能源枯竭问题。它完全是以煤为产业中心的城市,那几年煤价低迷,处在低潮期。社会上甚至有谣言,说那里的煤矿工人都要迁到新疆去当石油工人。

听说那是一个充满狂欢气质的城市,所有公共场所、娱乐场所、餐饮娱乐都非常爆满。我从来没去过大同,虽然它离我的故乡不远。去了之后,在那些公共场所里,当我进入空间的那一刻,确实就像提着摄影机走进了一个戏剧舞台。

贾樟柯《公共场所》剧照

我们即兴拍摄,捕捉了许多发生在摄影机面前的故事。有的有情节、有连续性,有的只是一个瞬间的片段,但都能带来故事的联想。

我记得在一个矿区的公共汽车站,我们拍摄时天色将晚。即将离开的时候,镜头里闯入一个女性,她神色匆匆地追赶一辆公共汽车,但车门已经关上,汽车开走了。她停下来等待下一辆车。摄影机没有关机,继续游走着,跟随她。突然,站台上出现一个男性,他们开始私密地聊天。那一刻,故事感一下就出现了。

如果这位女性赶上了前一趟车,也许我们就不会看到她的另一面。显然她和那个男性有某种情感关系。后来他们激烈争吵,下一辆公共汽车到来时,她黯然上车,留下男性站在原地。那已经是一个完整的故事。

对于故事来说,这个空间本身演出了一个戏剧。我们不知道他们的名字,也不知道更多细节,但在那个初春的黄昏、起风的空气里,它演出了一场人间戏剧。而那个舞台,就是车站的站台。

贾樟柯《公共场所》剧照

同样的故事,在卡拉OK、汽车站、公共汽车车厢、餐厅里,我们都能看到。对我来说,建筑与空间,也是电影的重要角色。就像安东尼奥尼说的“跟空间交谈几分钟”,空间是会讲故事的。我记得一次偶然的机会,也是在大同,走进一个基本废弃的工人俱乐部。推开尘封的门,我被前厅豪华的水晶灯震撼。虽然落满尘土,但那是定制的水晶灯。旋转楼梯、两层剧场的结构,都非常精美。

当我推开第二道门,进入座席区,整个座椅还在,舞台还在,只是布满灰尘。那一刻我觉得,这个故事或许就是一个计划经济时代的遗留物,讲述了从计划经济到市场经济转型的变化。

我们能想象,这剧场建于六七十年代或八十年代初,那时工厂火热,矿山兴旺,几千上万工人同时工作。他们有千人剧场,有很多福利,否则不会有这样精致的装饰。虽然如今门窗坍塌、人去楼空,但它像一座纪念碑,停留在那里,等我们去听,去感受。

贾樟柯在“城市与我们:故事剧场”年度分享上演讲

多年后我在成都拍《二十四城记》,讲的也是有关工厂的故事。和在大同的呈现方式有所不同,在成都,我们找到了那些故事的主人公,那些工人师傅,让他们自己讲述他们的故事。

那时我发现,大同的工人俱乐部和成都的工厂,这两个地方、两个场景,虽然拍摄方式不同,但其实在讲同一个故事。像两个回声,讲述的都是时代变迁。

贾樟柯《二十四城记》剧照

有时我们会觉得读一本书能获得很多,有时听一位老人叙叙旧也能收获很多。有人说,每一位长者都是一个伟人,因为他经历了时间的过渡,看尽世间的兴衰。慢慢地我懂得,每一个建筑也可能是一个老师。它有时人满为患,有时空空如也。读懂一座建筑,它会给叙事者、创作者带来许多故事的想象。

对导演来说,我们往往首先要成为一个读建筑的人、聆听建筑的人,从建筑中去感受人的命运与时代的变化。

后来,除了电影,我在九年前开始筹备平遥国际电影展。又回到了空间与城市再生的话题。平遥是一座有将近三千年历史的古城,是保存最完整的明代城市之一。城中有一个废弃的柴油机厂,我决定把电影节展放在那里。

我想选这个地方有两层含义。

首先,平遥古城是一个活着的古城。它虽然有电线、现代的痕迹,但古代城市结构还在,而且两万人仍在其中生活。传统的生活方式依旧:街上能听到远处娶媳妇的鞭炮声、敲锣打鼓的声音,仪式仍在举办。

我觉得应该把电影节展放在这里,让一个只有一百三十年历史的年轻的电影艺术,放进一座有两千多年故事可讲的古城。

第九届平遥国际电影展“平遥之夜”特别活动

©平遥国际电影展

其次,要把它放进一个真实的生活空间。人们还在这里劳作、生息,店铺、理发店、小摊贩照常营业。我想,在那儿办电影展,也是把它放进一个真实的生活场里。

选址时,我们请了清华建筑设计院的廉毅锐老师作为建筑师,一起勘察并设计。我们想,如何让一个工业遗址既保留它的痕迹,又能承担新的功能?柴油机厂停产多年,成了荒废之地,我们希望把它改造成电影与文化的场景。

经过共同努力,这九年来,平遥国际电影展每年都在那儿举办,厂区也常态化地开展各种文化活动。对我来说,又想起二十年前建筑双年展的主题,如何让“城市再生”。

平遥电影宫航拍画面

©平遥国际电影展

今年三联人文城市奖入围的25个项目,我发现它们和电影很像。过去我们常感叹:每年都有全民热议的电影走进影院,大家口口相传,热烈讨论。现在这样的电影仍有,但更多的是社群化、垂直化。不同的影片拥有不同的人群,不同的影片与不同人群共振。

有时我们电影人也会失落,为什么如今大部分电影都是一两千万票房,偶尔才有全民热看的?但反过来想,如果这是一个个性化的年代,如果我们追求多元文化,那多元就意味着分众、意味着垂直的社群。

既然希望文化状态是多元的,那无论电影还是建筑,也都会出现这种分众化、个性化、为使用者考虑的趋势。

贾樟柯在“城市与我们:故事剧场”年度分享活动现场

今天看到这么多新的建筑和空间,它们考虑到具体社群的需求,考虑社区是否需要更多公共生活,考虑如何更新生活的世界与城市。

这些设计越来越与使用者产生互动与关联,关注生活者的感受,创造更适合人群生活的空间。我觉得这与电影的处境很像,是一种积极正面的趋势。

过去我们称一些宏伟的建筑为“纪念碑”,它们记录历史的大事件,是某个时代的总结。而未来,我希望看到更多的建筑,成为生活的相册,甚至家庭的录影,更加为具体的人着想。

运营编辑:毕然

“城市与我们:故事剧场”年度分享以剧场的结构展开,七幕议题依次铺陈,从建筑与影像到文学与城市规划,再到青年视角与身体表达。

从时间到空间,从现实到想象,这场“年度分享”是一场关于叙事的集体排演。不同学科的创造者以各自的语言讲述城市的故事,也共同回应同一个问题:当城市成为剧场,我们如何在其中生活?

序幕

刘家琨×贾樟柯:城市的两重叙事

第一幕 · 城市与时间

贾樟柯:电影追逐的,是时间流过城市的声音

贾樟柯

第三届三联人文城市奖

终审团联合主席

导演、编剧

中国电影导演协会会长

平遥国际电影展创始人

第二幕 · 叙事与留痕

李敬泽:都是快闪,文学还能留下什么?

李敬泽

第三届三联人文城市奖终审团成员

文学评论家、作家

中国作家协会副主席

第三幕 · 成年的城市,新的剧本

李晓江:城市“成年之后”,会走向哪里?

李晓江

第三届三联人文城市奖初审团成员

中国城市规划设计研究院原院长

全国工程勘察设计大师

第四幕 · 青年之声

黑灯:看不见的城市

黑灯

脱口秀演员

第五幕 · 电影中的未来城市

戴锦华:好未来?坏未来?

戴锦华

第三届三联人文城市奖终审团成员

北京大学人文特聘教授

北京大学电影与文化研究中心主任

第六幕 · 城市车间

曹斐:从工厂到农场,无人化会是我们的未来吗?

曹斐

艺术家

第七幕 · 身体与社会的临时剧场

陶冶:当我们在城市里一起跳舞

陶冶

陶身体剧场创办人、

艺术总监

荣获威尼斯双年展

舞蹈银狮奖

公共空间奖 (人与场所)

旨在表彰体现人文关怀、推动社会公平、提升城市公共生活质量的城市公共空间,包含建筑/规划等实体空间实践。

建筑贡献奖 (人与建筑)

旨在表彰出色的建筑单体或群体设计,通过建筑本身及其赋予的空间功能,为改变人们的生活起到积极作用甚至带动区域或城市整体人文发展:可以是新建、改建或修复的建筑项目。

社区营造奖(人与社区)

旨在表彰有规模的、对居民共同生活具有启发意义的营造活动,可以包含社区空间营造、社区环境治理与社群运营等社区实践。

生态友好奖 (人与自然)

旨在表彰尊重生态环境、促进人与自然和谐共存、为城市实际发展提供绿色、可持续发展解决方案的设计实践/技术研究,包含生态修复、绿色建筑、城市景观等。

城市创新奖 (人与城市活力)

旨在表彰在城市的社会意义和人文关怀上积极探索的、有实验性和创新性的项目,包含空间设计、公共艺术、城市事件等实体或非实体项目;或者积极寻求更好城市人居生活,为解决包括交通、医疗、教育等城市问题而做出创新探索的长效实践。

2023/04/01-2025/03/31 期间建成的、在中国境内的实体或非实体项目,包括建筑单体、景观空间、生态系统、社区营造、创新实践以及非实体的城市公共性事件和系统解决方案。

在地

LOCALITY

我们的城市空间应该根植于地域文脉,将历史记忆融入当代生活场景,重构人与场所的深层联结。

融合

INTEGRATION

我们需要兼容城市不同群体的需求,打破多重边界,构建多元共生的社会生态和城市文明。

创新

INNOVATION

我们需要以创新的方式来应对更为复杂时代的挑战,在环境友好、经济繁荣与社会公正三个方面,探索中国城市的未来范式。

可持续

SUSTAINABILITY

我们倡导人与环境的平衡共生,资源的循环利用,从而延续生命系统,推动居民福祉的世代共享。

组委会主席

李鸿谷

组委会成员

贾冬婷/李伟/吴琪

总策划

贾冬婷

项目执行

活动:潘鸿/宋洋

品牌:袁潇雪

策划:俞冰如/吴佩珊/吴小霜

传播:沈雨潇/李靖越/黄丹蕾

商务:蒲军强/申倩倩

指定独立计票机构

北京市东方公证处

负责统计和复核选票的工作,

终审统计结果将在颁奖典礼前对外保密。

视觉设计

4aC Design

战略合作伙伴

滴滴企业版是滴滴旗下的一站式企业出行与商旅平台,为企业客户提供商旅管理与服务。致力于以 AI为核心驱动力让行程无缝衔接,打通高效差旅全场景,无需繁琐切换,一个App即可完成机票-酒店-火车票用车全链路预订。

成都文旅集团是成都市聚焦文旅体产业融合发展的市属国有企业,承担着全市文化、旅游、体育产业资源整合、建设、运营和城市文化旅游品牌对外推广等职责,先后打造了宽窄巷子、西岭雪山、“天府古镇”系列、夜游锦江、熊猫灯会、西村大院、中国网球巡回赛等文旅体品牌,近年来,先后荣获“中国旅游投资企业百强”“四川省文化旅游产业旗舰企业”等荣誉。

成都体投集团是成都市委市政府为深化国资国企改革和创建 “世界赛事名城”战略部署,推动成都体育产业高质量发展而发起的专业化平台公司。目前管理7家、参股2家下属企业,资产规模42亿元,运营体育资产共12处,面积约27.5万㎡,是成都市体育产业链主企业。

西村大院是成都文旅集团旗下文商旅体融合项目,位于成都市青羊区贝森北路1号,由2025年普利兹克建筑奖得主刘家琨设计。项目呈院落式C字型半围合形态,巧妙融入院落、林盘、再生砖等元素,配套中心球场、空中跑道、艺术空间等个性化设施,以“体育 +”为核心,多业态融合发展,着力塑造共创共享的创新生态聚落和成都生活方式目的地,高质量打造成都城市级复合型消费地标。

品牌共创合作伙伴

单农以“让更多人高品质地朴素生活”为理念,呈现质朴而讲究的生活方式,传递安静有力量的生活态度。自2013年创立至今,单农已在全国开设超过100家品牌直营门店,持守“当下即经典”的设计哲学,探索穿着本质,创造自在美学。

首席礼遇官

东边野兽是诞生于上海的东方草本可持续美肤与生活方式品牌,旨在通过复兴中国草本的功能与文化价值,探索健康与美的东方解法。东边野兽关心的不只是变得更美,而是如何更健康、更愉悦,实现一种长期主义的“可持续的美”;展开一场真诚、勇敢、浪漫的实验。

品牌好友

创立于2006年的云南菜品牌一坐一忘,19年来持续深挖好吃健康的云南菜,坚持每周2-3次从云南空运新鲜食材,把云南味道带回城市餐桌。致力于展示云南的多民族文化,倡导“一坐一忘”的慢生活理念,传递云南山水和云南人的真诚与美好。

场地支持

2025.05

评奖启动,提名团提名

2025.06

初审团针对提名项目进行投票,

评选出入围项目

2025.07-09

终审团针对入围项目进行实地考察

2025.09

终审团终评会

2025.11.1

第三届三联人文城市奖颁奖典礼

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6163人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里