北大医学部教授:疼痛和死亡,哪个更可怕?

作者:三联生活周刊(微信公号)

11-05·阅读时长6分钟

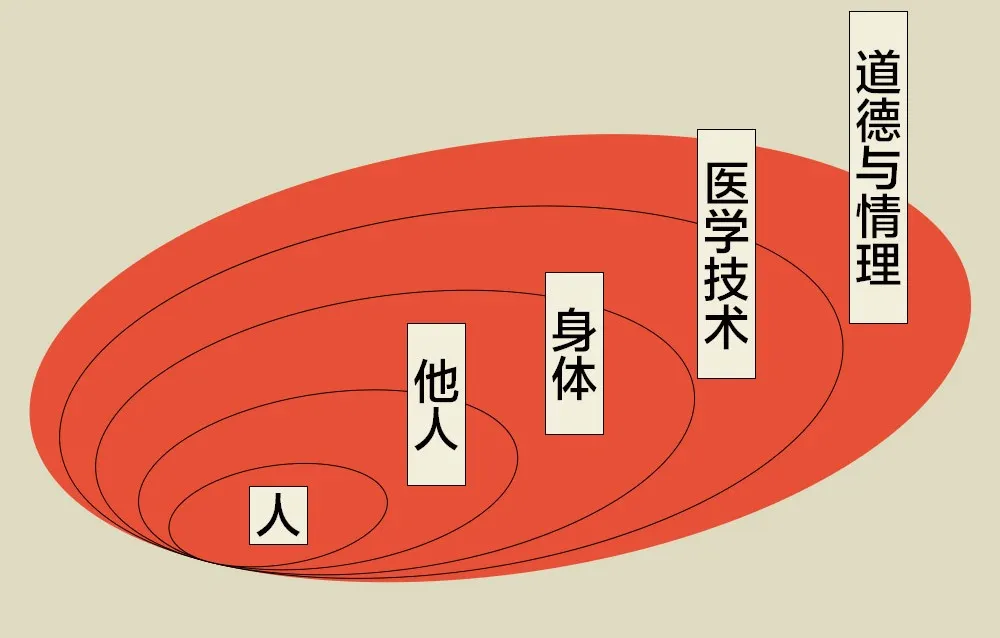

“疼痛猛于虎”,最高级别的疼痛,比死亡更可怕。但它并非只是一种生理信号。癌痛是一纸“宣判书”,在侵蚀身体的同时,也瓦解着未来、社会关系与自我认同;而分娩之痛,却缔结着最亲密的纽带。

同为高分级疼痛,为何体验截然不同?这背后是疼痛之于生命的不同意义。

我们从医学刻度走向哲学叩问:苦难、痛苦、苦楚,这些生命的“负面”体验,仅仅是需要祛除的病症吗?

或许,正是对疼痛的咀嚼与审视,才让我们得以窥见生命的完整图谱。

以下内容摘自王一方所著

《医生不曾告诉你的生命哲学课》

(三联中读课程同名书)

关于疼痛,还有一个成语叫痛入骨髓,对极度疼痛的形容是比较准确的。对于癌症病人来讲,他们经受的疼痛就是痛入骨髓的。年轻人比较容易得的骨肉瘤,就是骨头上长了肿瘤,这种疼也是特别难以形容的,可以称之为痛入骨髓,是在骨头深处的疼。

痛彻心扉,是整个透心的痛,痛到心坎里了。痛心切齿,形容痛和愤恨到极点,所以伴随一个把牙齿咬紧的动作。为什么要咬紧牙关?它其实是一个反射性动作,当你极度疼痛的时候,虽然你体内可以分泌一些抵抗疼痛的多巴胺之类的,还是不能够对冲疼痛,所以只能通过咬牙齿去面对。

痛不欲生,是疼痛到一定程度连生命都不想要了,宁肯去死,因为这个时候只有死亡可以终止疼痛。“疼痛猛于虎”,生命当中最高级别的疼痛,应该说是比死亡还可怕的。这就是我们前面讲的那种癌痛相关的东西。

疼痛可以痛到骨髓,可以痛到心坎,也可以痛起来想要去死。前面还讲到,疼痛不能通过CT等技术显现出来,但我们能不能对疼痛做医学评估呢?是可以的。通过医学评估我们可以把疼痛分成若干级,通常是分为五级或0—10数字评分。疼痛分级就是试图用科学的手段对疼痛做度量化的一种处理,刻度越高,疼痛就越严重。

但是不是疼痛级别越高的就越难受?不一定。疼痛分为危险性疼痛和非危险性疼痛。比如女性分娩时,进入第二产程,也就是胎儿娩出那一刻的疼痛级别可能是最高级的,但是一般是非危险性疼痛,可能是痛并快乐着的,因为这一份疼痛是做妈妈的临盆体验。通过这份疼痛记忆,妈妈跟子女之间缔结了一种特别的亲密关系。俗话说,孩子是妈妈身上掉下的一块肉,骨肉相连,所以孩子身上的每一点每一滴妈妈都很牵挂,“儿行千里母担忧”,或许就是这份疼痛引起的。

癌痛的级别一般没有那么高,普通的癌症痛大概是6级。临床大夫有一句俗话叫“3级以下能睡觉,7级以下不嚎叫”,就是说3级以下的疼痛,一般来讲都不会影响睡眠,有点疼,但是还能够忍,而7级以上就会受不了,必须紧急干预。那么癌痛和分娩痛哪个更疼呢?事实上,临床上癌痛的痛要带加号,因为癌痛是危险性疼痛,它带来的不只是躯体的疼痛,还有心理的沮丧、灵魂的颤抖。

《医生不曾告诉你的生命哲学课》实拍图

《医生不曾告诉你的生命哲学课》实拍图

癌症大多是不治之症,患者会觉得没有希望,活不了了,前程也都毁掉了。比如一位文学青年正在写作的高峰期,准备要发表作品,结果这个时候发现自己得了癌症,这个疼痛是把他所有有意义的东西毁灭了,就像鲁迅讲的,“悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看”。

癌痛是一份宣判书,它在毁灭患者的未来,甚至毁灭患者的亲情关系。比如女朋友发现你得癌症了,可能就不和你结婚了;或者说你是个局长,周围的人看你得癌症了,就不去看你了,觉得你反正时间不多了。我们可以看到,得了癌症之后,患者的社会关系也在断裂,不仅仅是未来的前途被毁了。

疼痛的内容其实非常丰富。像年轻人也会生病,我觉得男生一般都会有牙疼的经历。有句话叫“牙疼不是病,疼起来真要命”,只要经历过牙疼的人,就知道人间的苦楚,知道人在世界上是要受苦的。牙疼不像癌症,它没有那么多对未来的投射,到牙科去做个封闭,或者看两次,基本就好了,它不会影响你的前途,也不会影响你的社会关系。但是牙疼的瞬间体验是极其强烈的。女生可能会有痛经的体验,那是非常难受的,严重的痛经需要做医学处理才能够承受。

还有就是失恋的痛苦。失恋分手似乎既不会产生疼,也不会产生痛,但是会让人痛心疾首。比如相恋八年的恋人突然与别人好了,这个时候肯定很心痛,但这种疼痛不能靠医生解决,“心病还须心药医”,需要心理医生以及有亲情关系的人去开导。与疼痛相近、相关的词语还有很多,比如疾痛、痛苦、苦难、苦楚等。我很喜欢“苦楚”这个词,这个词在英文里面是没有对应的,因为无论是讲pain(疼痛)也好,讲suffering(痛苦、苦难)也好,都没有中文里苦楚的感觉。“楚”有很明晰的意思,是一个把疼痛掰碎了再咀嚼的过程。所以,无论是疼痛还是痛苦,其实是有些侧重于躯体层面的体验,但是“苦楚”会有更多躯体之外的心理投射和灵魂的颤抖,非常复杂。

那么是不是我们这辈子没有疼痛会更好?既不牙痛,也不痛经,谈恋爱也很顺利,也不得癌症,这种没有疼痛体验的人生算是完整的、完美的吗?有时候虽然你个人不会经历和遭受疼痛,但是你有可能经历社会动乱、战争、饥荒等,或者有可能目睹一些苦难,比如空难、当街行凶等,这些事件也难免会给个人带来痛苦的经历。一个人要成长,要成熟,还是应该品尝“苦难”、“疼痛”和“痛苦”的。

《妈妈!》剧照

当然,疼痛不是痛苦。躯体的体验常常是没有经过思考的,像苏格拉底讲的,未经审视的人生是不值得过的。如果仅仅是牙痛、痛经,或者仅仅是个体性的,躲在屋里疼一下就过去了,没有经历过思考和集体体验,这样的人生其实是不完整的。

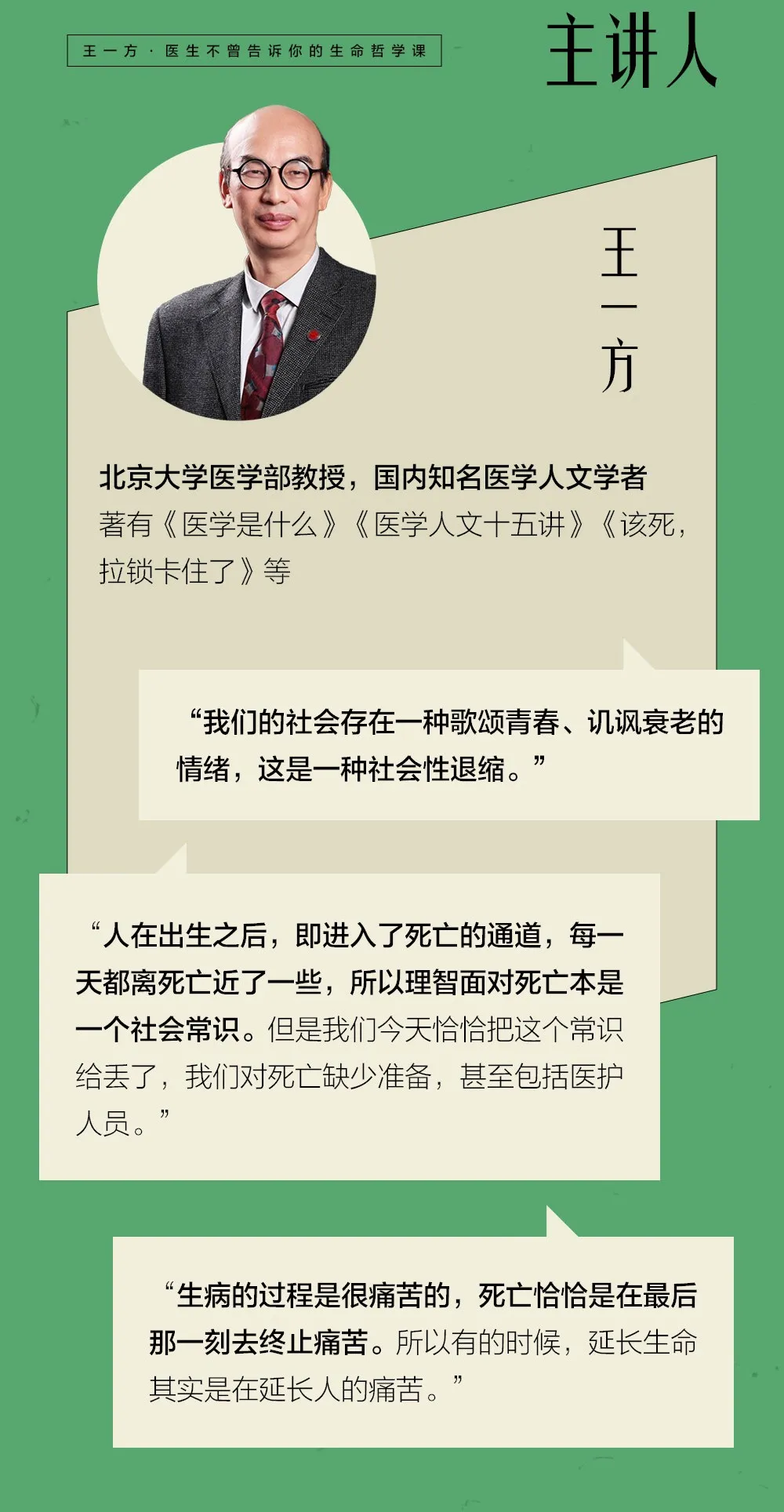

我们终将亲历老弱病死,却从未真正做好准备

北大医学部知名教授

国内医学人文领域开拓者

20年教研精华

临床+哲学+文学艺术+科技,多重前沿新知

带你超越生理病理,更好地为自己和家人决策

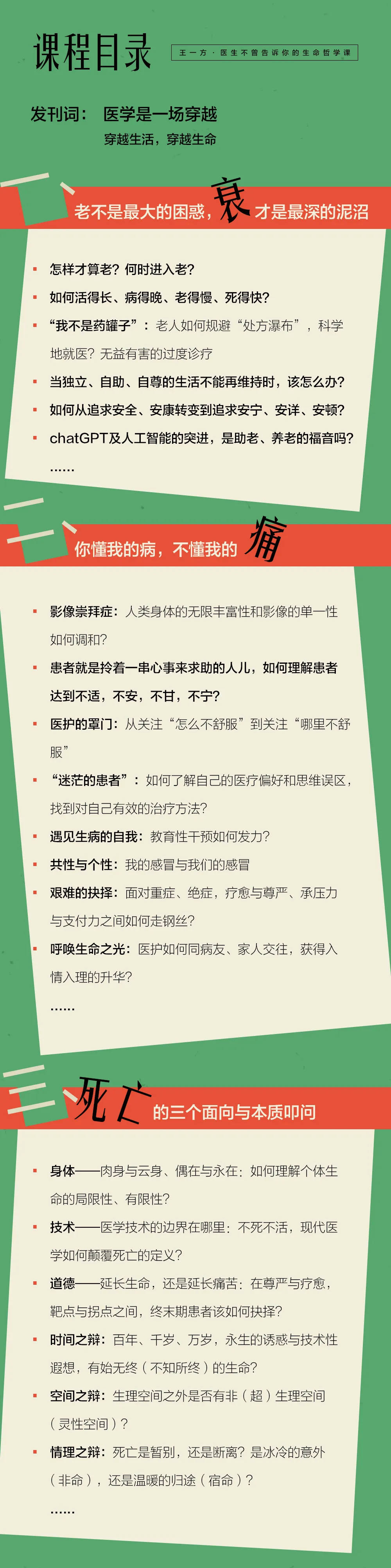

健康就是“活得长,病得晚,老得慢,死得快”

韩启德 景军 陈少明 力荐

▼点击下图,购买课程同名书▼

医生不曾告诉你的生命哲学课:

如何面对衰老、失能、病痛和死亡

王一方 著

个体的生命是如何和各种疾病斗争的?

老之将至,如何坦然面对因衰老带来的一系列问题?

突遭意外或疾病侵袭,该如何面对?

家人病危,治疗和尊严之间,怎么选择?

……

课程带你更透彻地了解生命与死亡的关系,陪你走过每一个重要的人生转折点。

课程请到的是北京大学医学部教授、国内知名医学人文学者王一方。

临床和医学哲学教授的双重经验,让他在看待生死问题时充满了更加深入的思考和人文关怀。

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6162人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里