今年最值得一看的“大尺度”电影,凭什么是它?

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-17·阅读时长22分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

文|雅婷

以下内容涉及剧透,请谨慎阅读

成人世界和“隐喻”

成人世界和“隐喻”

成人世界和“隐喻”

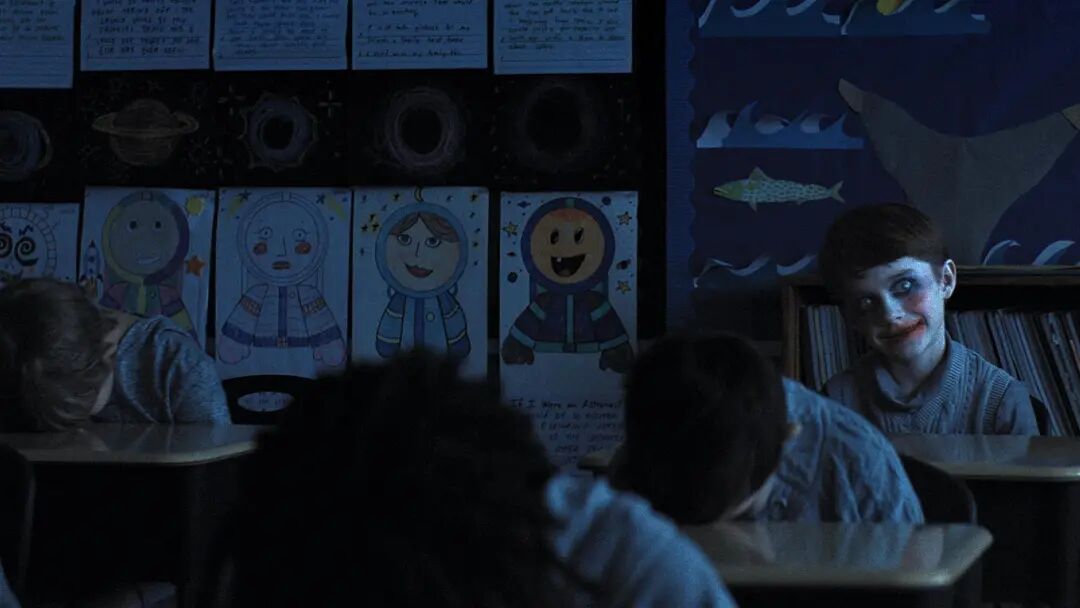

《凶器》的故事开始于一段童声的叙述。在美国一个小镇里,小学老师洁斯汀所带班级的小孩,都在同一个夜晚的2点17分,自己打开了家门,用一种特定的姿势跑进黑夜,随即全部失踪了。全班只有一个叫作艾利克斯的孩子“幸存”。看起来,警察和学校做了不少调查工作,但都没有什么进展。于是,家长们就把矛头对准了洁斯汀老师。

童声叙述结束后,电影被分成了6个章节,从小镇上6个人物的视角,讲述他们在这场“意外灾难”发生后的生活。这6个人分别是老师洁斯汀,失踪孩子之一的家长格拉夫,小镇警察保罗,流浪汉詹姆斯,学校校长马库斯,以及唯一幸存的孩子艾利克斯。

在前5个成人视角的章节里,电影出现了很多和美国本土政治文化议题相关联的象征或符号。比如说,电影开篇里家长们聚集在学校体育馆里,要求校长和老师给个说法的片段,像是在暗示校园枪击案发生后的场景。而孩子们消失的时间凌晨2点17分,则像在呼应美国枪支法案217票的通过。家长格拉夫在梦中追索真相,当他沿着儿子跑出去的方向抬头看,却发现天空飘浮着一个枪支的形状。

洁斯汀车上“WITCH”的控诉,则很容易让人联想到欧美文化里,与厌女有着深刻关联的“猎巫事件”。至于那个诡异的跑步姿势,《凶器》导演的灵感来源,是越战期间一张名为《战火中的女孩》照片,这张照片刊登在《纽约时报》后,推动了美国反战情绪的高涨。更不用说电影里警察误伤流浪汉的情节,以及作为少数群体的校长马库斯及其伴侣,因为“善良”而误邀请“异类”进家的片段……可以说,只要有意搜寻,确实很容易把电影和美国具体政治文化争议,逐帧建立联系。

但最有意思的地方是,即便以上这些解读全都成立,也和电影最后要呈现的真相没有直接关系。这些名目繁重的隐喻,更像是不同成年人眼里,局限在自我角度的危机。

老师洁斯汀无时无刻不在承受厌女文化的结果,除了被标记成“女巫”,灾难发生后,她关心学生的举动也被解读成肢体接触过界,更在出轨事件中被当众羞辱,被当成主要责任方。家长格拉夫并不真正了解儿子,于是坚信是老师和学校的失职,坚持要找出担责的人。作为警察局长女婿的保罗,工作上总是得不到认可,在家里也没有话语权。

流浪汉詹姆斯的问题更显著,他几次出现与真相擦肩而过,甚至直面片中的恐怖核心要素,可为了搞到钱去吸食违禁品,普通人眼里的惊悚时刻,他完全视而不见。校长马库斯看似踏实可靠,却并不是真正做事的人,比起做实事,他更倾向于维持现状,也最终成为几个成年人中的第一个牺牲品。

这几个成年人的生活描述,与片子的“邪恶力量”并无直接关联,但它们营造了一种基础气氛,让观众感受到,这个小镇里成年人生活的容错率都很低,仿佛一点小事就能彻底摧毁他们的生活。于是洁斯汀靠酗酒逃避现实,格拉夫则发怒缓解压力,保罗总在用谎言去回避真实的困境。正是在高压的日常生活里,这个小镇的成年人,为了假装和谐地生活在一起,充分践行“尊重但不理解”的处事原则,从不真正共情身边人的痛苦和处境,也并不试图去简单了解一下他人。这成为“邪恶力量”得手的真正原因。

在面对不适和恐惧时,只有孩子喊出来,“这不对,这不是我认识的那个他”。

孩童视角和“真相”

孩童视角和“真相”

孩童视角和“真相”

不过,《凶器》的真相和前述的隐喻看起来并不完全对应。因此有评论认为,这是导演在刻意模糊叙事的因果链条,为电影留下更多想象空间。但我不太认可这种说法。

在小孩艾利克斯的篇章里可以看到,导演直白地揭露了真相:艾利克斯的姨妈,就是操纵一切的凶手。这个陌生的姨妈,原本秃头干瘪又行动不便,却在一朝变得容光焕发。放学回家的艾利克斯,只看到两个呆滞不动的父母。原来,姨妈只需要拿到别人使用过的物品,就能夺舍物品主人生命力,再把他们变成听命于她的傀儡。而她想让傀儡去攻击谁,只需要剪下那个人的头发,做一个简单的仪式就好了。

艾利克斯不愿相信眼前的父母一切正常,在他的大声质问中,姨妈控制艾利克斯父母在他眼前自残,并要挟他保密,还要带回更多别人的物品。为保护父母,一直在遭受校园霸凌的艾利克斯,把目光投向了同班同学的画作和文具。这些孩子随后集体消失在了黑暗里。

真相揭露后的剧情,很难再谈惊悚,基本只有血腥和搞笑。相比于孩子给出的真相,似乎成人视角的各种“阴谋论”才有更强的代入感。

表面上看,艾利克斯的遭遇荒诞不经又漏洞百出。同学们消失后,艾利克斯不但没有解脱,反而承担起了更多。因为傀儡也需要吃饭,所以他一放学就飞奔回家,给自己的父母和全班同学喂罐头汤,一个人接一个人,一勺一勺喂进嘴里。而小镇大人们无计可施的“灾难”,其实来自一个相当潦草的女巫。真凶不但不厉害,连巫术的实施仪式也很简单,以至于艾利克斯通过偷看,居然自学成才了,还借此成功反杀姨妈,贡献了一群小孩追杀撕咬姨妈的怪异血腥场面。

但事实上,艾利克斯视角里的故事越不可思议,才越凸显成年人世界里的伪善和脆弱。作为保护者的大人们,都在忙着粉饰太平和逃避责任,危急关头也都在添乱,甚至还要依赖小孩的智慧和责任心。电影的最后,格拉夫赶到女巫被反杀的现场,他抱走了满身鲜血却依旧麻木的孩子,没有再回头看过一眼。洁斯汀老师,则看着艾利克斯拥抱着傀儡父母,无言以对。这时,童声的叙述再次出现,宛如一个循环,背景音告诉观众,孩子们会逐步回归原来的生活。

但什么叫原来的生活呢?哦,就是小镇上的大人们,继续虚假生活的那种生活。恰如故事开头的童声描述过的那种生活,“这是真实的故事……但没有被记录在新闻里。因为地方的警察和高层太为此尴尬了,所以他们掩埋了真相。”

电影上映后,《凶器》的导演及编剧克雷格,接受了很多海外媒体的采访。记者询问他如何解释电影里各种符号和隐喻,导演的答案是,希望观众能在看电影时,摘下“必须思考的帽子”,回归潜意识所调动的经验当中。克雷格对电影最为满意的设定,并不来自隐喻,他举了个例子,克雷格的父母酗酒成瘾,所以他的确像电影中的艾利克斯那样,在放学回家后,一勺勺喂过父母喝罐头汤。这个乍一看很有喜剧色彩的桥段,让孩童时的他感到异常恐怖和焦虑。

当然,《凶器》讲述故事的方式,也可以呼应被反复讲述的美国分裂问题。但电影能跨越欧美,获得广泛关注的原因,或许也在于《凶器》的故事,以一种具象的方式呈现了当下多数人在日常生活中隐隐约约感受到的“恐怖”。

《凶器》里的地下室场景,艾利克斯父母破门而入的等镜头画面,会让人想起《招魂》和《闪灵》等恐怖电影,它们都是朝夕相处的家人在邪恶力量的操控下,突然变成了自己不认识的模样。但实际上,现实生活中,有多少人真的对身边人的精神世界一无所知,直到互相伤害时,才仿佛突然见识对方的真面目呢?

甚至,《凶器》选择对“恐怖”群像的刻写还进行了扩大处理,不是家人,小镇里的老师、校长、家长、警察甚至流浪汉都会在一夜之间变得面目全非,突然开始追杀自己。小镇中的普通人,既要担心自己被追杀,又要担心如何识别出身边人是不是傀儡,还要处处提防,以免泄露个人隐私,被利用成为傀儡。没有人可以独善其身。

与此同时,《凶器》的背景设定不再是正义/邪恶,迫害/救赎的二元对立。在电影里,恶意莫名出现又消失,即便是小孩,只要他学会了那个简单的仪式,同样可以控制别人的恶意。而最初释放恶意的人,则无法免于被反噬。抓到元凶后,小镇也许会恢复正常,但血腥事件已发生,这是无法抹去的。

看到这里,很多人是不是想起来我们在互联网旁观、见证甚至参与过的某些事件?

有不少欧美文化媒体,把今年称为“恐怖片大年”,据路透社统计,今年美国电影里恐怖片票房占比,比去年增长了13%左右,甚至TikTok上的恐怖片切片内容,也在今年增加了40%左右。华纳影业主导制作了《凶器》《罪人》《招魂4:终章》《死神来了:血脉诅咒》等一系列恐怖电影,业内默认其大赚一笔。而其他小成本恐怖电影如《丑陋的继姐》《同甘共苦》《复活她》等也收获了不错的票房或关注度。

这些电影类型虽然都主打恐怖,但不少作品也加入了其他的类型元素,关照各种议题。《罪人》杂糅歌舞讨论种族议题,《惊变28年》更像是一部有丧尸元素的家庭伦理电影,《同甘共苦》则是在用身体恐怖讨论爱情……

从创作者一端来看,有挑战精神的电影人似乎更热衷于探索恐怖类型,《凶器》的导演克雷格在接受采访时提到,他之所以喜欢拍恐怖片,而少涉足大制作(虽然他即将执导《生化危机》),主要是因为如今的好莱坞制作电影,有着极为明确的“创作公式”,反倒是相对小成本的恐怖片,还有发挥的空间。与此同时,为了实现“以小搏大”的票房潜力,强化和观众的情感共鸣,今天的恐怖片创作者们,反而在提出各种各样的真实问题,努力练习捕捉大众心理微妙变化的本领。

关于人们为什么爱看恐怖片,最常见的心理学解释认为,很多人乐于靠看恐怖片解压,悬疑和惊悚兼具的恐怖片,沉浸感会更强,更容易让人拥有“逃避现实”的体验。且和恐惧擦身而过的过程,还会让人拥有直面恐惧,进一步认识恐惧的掌控感。

欧美电影“万物皆可恐怖片”的现象,或许也说明,有很多人都处在一个剧变的时期里。曾经的“正常生活”答案失效后,强装镇定的普通人们,还是需要一个非理性的空间,来放置内心的恐惧和不安。

排版:球球 / 审核:小风

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6159人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里