今年诺贝尔奖最让人出乎意料的,反倒是“中规中矩”?

作者:三联生活周刊(微信公号)

10-15·阅读时长25分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

新刊出炉!点击上图,一键下单↑↑↑

「科学研究的演进之路」

以时间为线索,以诺贝尔奖为标志,我们会发现一个个以科学家和科学发现为节点的科学故事。

主笔 | 苗千

以时间为线索,以诺贝尔奖为标志,我们会发现一个个以科学家和科学发现为节点的科学故事。

主笔 | 苗千

从2025年10月6日到8日,在三天时间里,诺贝尔奖最受关注的三个科学奖项依次揭晓,九位科学家成为新晋诺贝尔奖得主。回想前一年的诺贝尔奖,物理奖和化学奖都和人工智能研究“深度绑定”,让很多人直呼意外;相比之下,今年公布的三个科学奖项可谓中规中矩。这九位科学家都是成名已久,获奖算得上众望所归。

我们觉得今年的诺贝尔奖科学奖项“中规中矩”,其实正是因为这几位科学家都成名已久,他们取得的突破性的研究工作都是完成于多年前(今年生理学或医学奖的突破性工作完成于1995年和2001年;物理学奖的突破性工作完成于1985年;化学奖的突破性工作完成于1989年至1999年间),都对世界产生了巨大的影响,也都有广阔的前景。

同样不该忽略的是,这些科学家的研究都其来有自,他们的工作都是继承自前人的开创和探索,其中不乏诺贝尔奖得主。我们不妨以这三个学科在今年获奖的研究项目为契机,梳理一下这些项目从诞生初始到成为热门领域的过程。我们会发现,一个研究领域,往往是由好奇心,或是一个意外发现开始;而这个领域的研究获得诺贝尔奖,也远非结束,而是另一个故事的开始。

回溯这三个研究项目的源头,我们会发现它们都起始于20世纪初期。这并不算是巧合。人类进入20世纪之后,除了在物理学领域出现了量子力学和相对论两个颠覆性的全新理论之外,随着原子论被科学界所普遍接受,X射线和光谱学的出现,化学家对于物质内部结构,以及化学键的理解越来越深入;生理学和医学研究也开始从对现象的研究深入到对分子机制的研究。

先回到1913年——我们会发现,虽然相隔了100多年的时间,但这一年的诺贝尔物理学奖和化学奖,与今年的诺贝尔奖研究项目都有密切的关系。

量子计算的演化之路

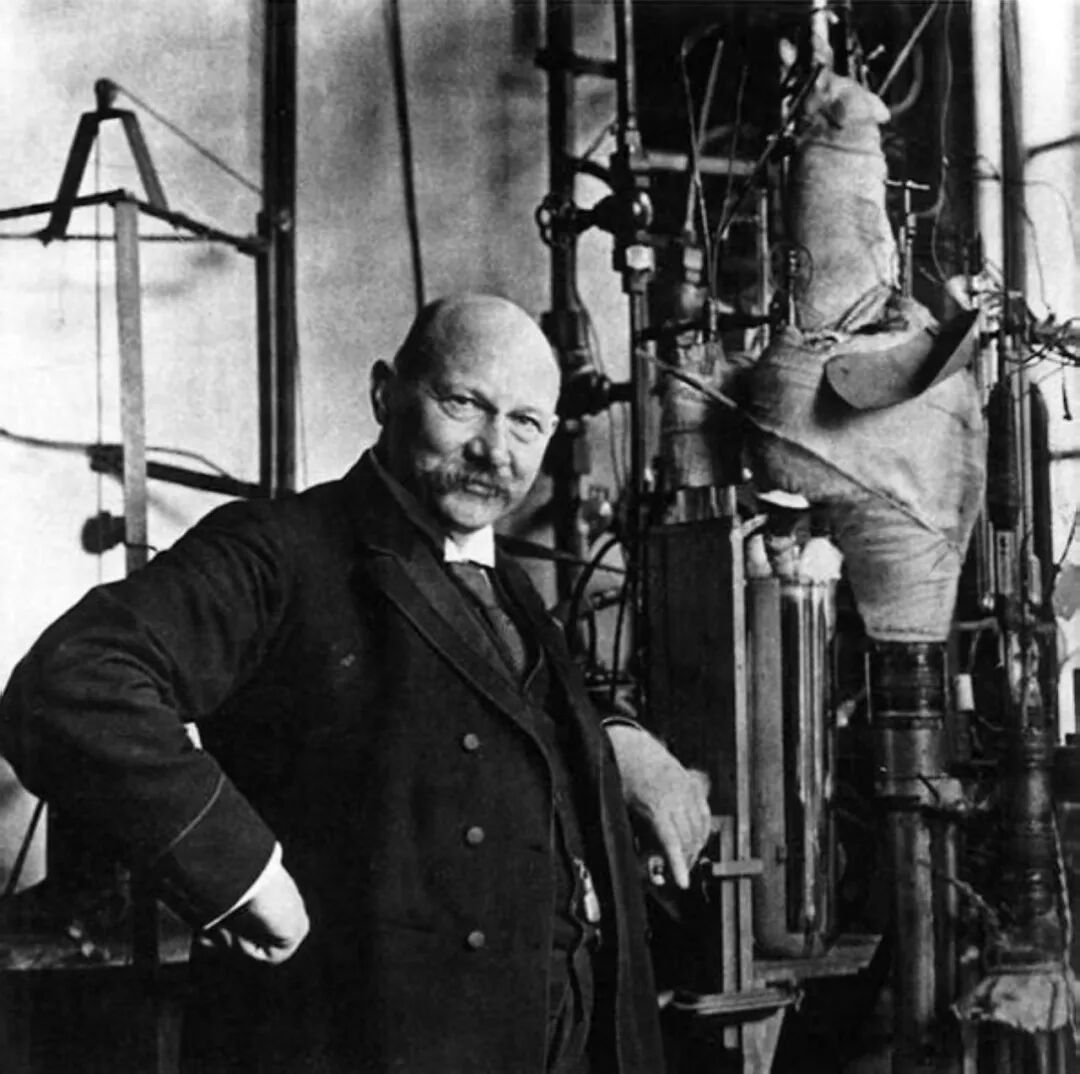

荷兰科学家海克·昂内斯(Heike Onnes)出生于1853年。他在1879年的博士论文题目是《地球自转的新证据》——这个题目足以让现代读者感受到与他所生活的时代的距离。作为一个物理学家,他的主要研究领域在于低温物理学。1908年,他成功实现了氦气的液化——这也是最后一种被液化的气体。随后,昂内斯又利用液氦实现了1.5开尔文的低温环境,这是当时地球上能够达到的最低温度。

实现创纪录的低温后,昂内斯并没有停下脚步。出于好奇,他还想观察金属在这样的极低温度下导电性能会如何变化。在真正实现这种接近绝对零度的极低温度之前,这类问题更接近于纯粹思辨性的话题,难免会出现各种极端观点。例如著名的开尔文勋爵就认为在这种极端条件下,金属的电阻会变得接近无限大;而昂内斯一派则认为金属的电阻将随着温度下降而下降,直到趋于零。

昂内斯因为“对于低温下物质性质的深入研究,该研究还促成了液氦的生产”而获得了1913年的诺贝尔物理学奖。低温物理学研究随之成为研究热点,人类能够实现的最低温度不断创造出新纪录。与此同时,他在1911年做出的一个前所未有的发现也开始吸引越来越多研究者的关注。他将金属金和铂用液氦冷却到4.3开尔文的低温,发现它们的电阻完全消失了,金属实现了“超导”。

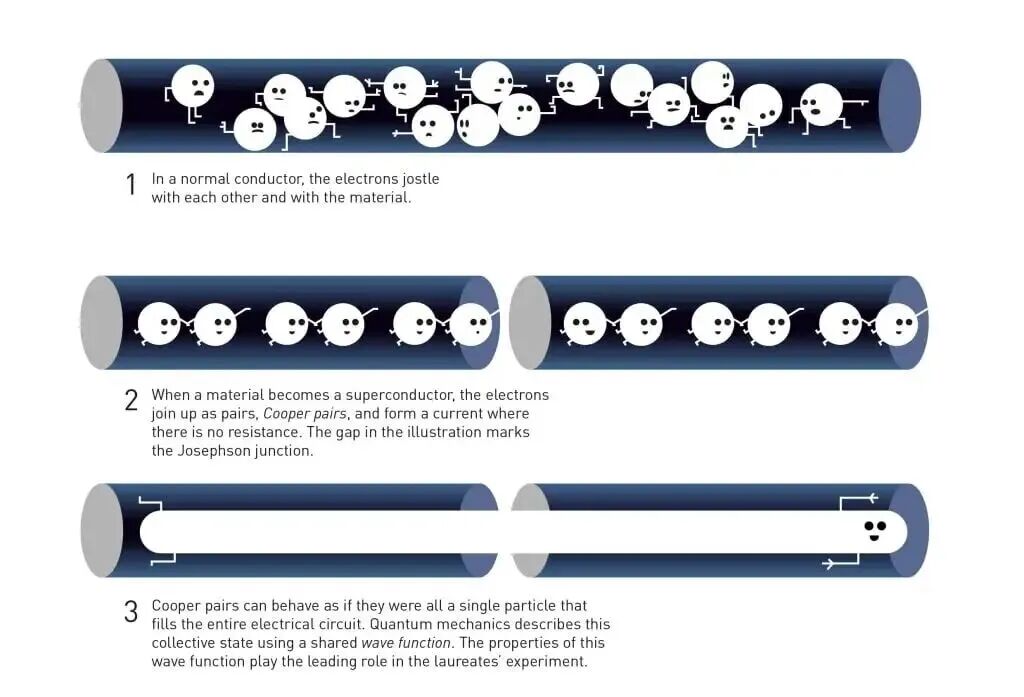

一个全新的研究领域出现了。在1933年发现的超导体的抗磁性(迈斯纳效应)给了研究者无数理论和应用研究的遐想空间。到了20世纪50年代后期,解释超导现象的BCS理论诞生。提出这个理论的三位物理学家约翰·巴丁(John Bardeen)、利昂·库珀(Leon Cooper)和约翰·施里弗(John Schrieffer)之后获得了1972年的诺贝尔物理学奖。

BCS理论通过电子形成“库珀对”(Cooper pair)解释超导现象,这对于20世纪60年代的研究者来说非常具有启发性。当时只有22岁的博士生布赖恩·约瑟夫森(Brian Josephson)在1962年提出了“约瑟夫森结”(Josephson Junction)的概念——预言了一种超导效应。

接下来以约瑟夫森为中心人物,这个故事的后半段更为人所知,也与今年诺贝尔物理学奖的联系更加直接。约瑟夫森因为成功的理论预测,获得了1973年的诺贝尔物理学奖。受到启发的安东尼·莱格特(Anthony Leggett)在1978年又做出进一步的预言,可以通过约瑟夫森结在宏观层面展示一些量子效应。

看似违反常识的理论预测激励了实验物理学家。当时40岁出头的约翰·克拉克(John Clarke),很可能邀请过年长自己两岁,却已经获得了诺贝尔奖的约瑟夫森一起在加州大学伯克利分校的实验室里进行研究。克拉克与自己的博士后米歇尔·德沃雷(Michel Devoret)和博士生约翰·马蒂尼斯(John Martinis)终于在1985年取得了决定性的实验突破。他们不会想到,师徒三人会在40年后因为这项工作也获得诺贝尔奖。

因为40年前的成就获得诺贝尔奖,远远不是这个科学故事的结束。在这40年时间里,在他们研究成果的基础上,量子比特(qubit)成了现实,建造一个由量子比特构成、拥有近乎无限计算能力的量子计算机也不再是梦想,而是成了物理学家一项共同的事业。以时间为线索,以诺贝尔奖为标志,我们会发现一个个以科学家和科学发现为节点的科学故事。这些故事往往是由一个问题开始,之后逐渐演化,相互影响,人物与情节也都越来越丰富。随着这些科学故事的延续,一个问题、一个发现,可能发展成为全球性的研究领域,催生出全新的产业模式,并且逐渐推动人类科研范式的演变。

深入到原子和细胞世界

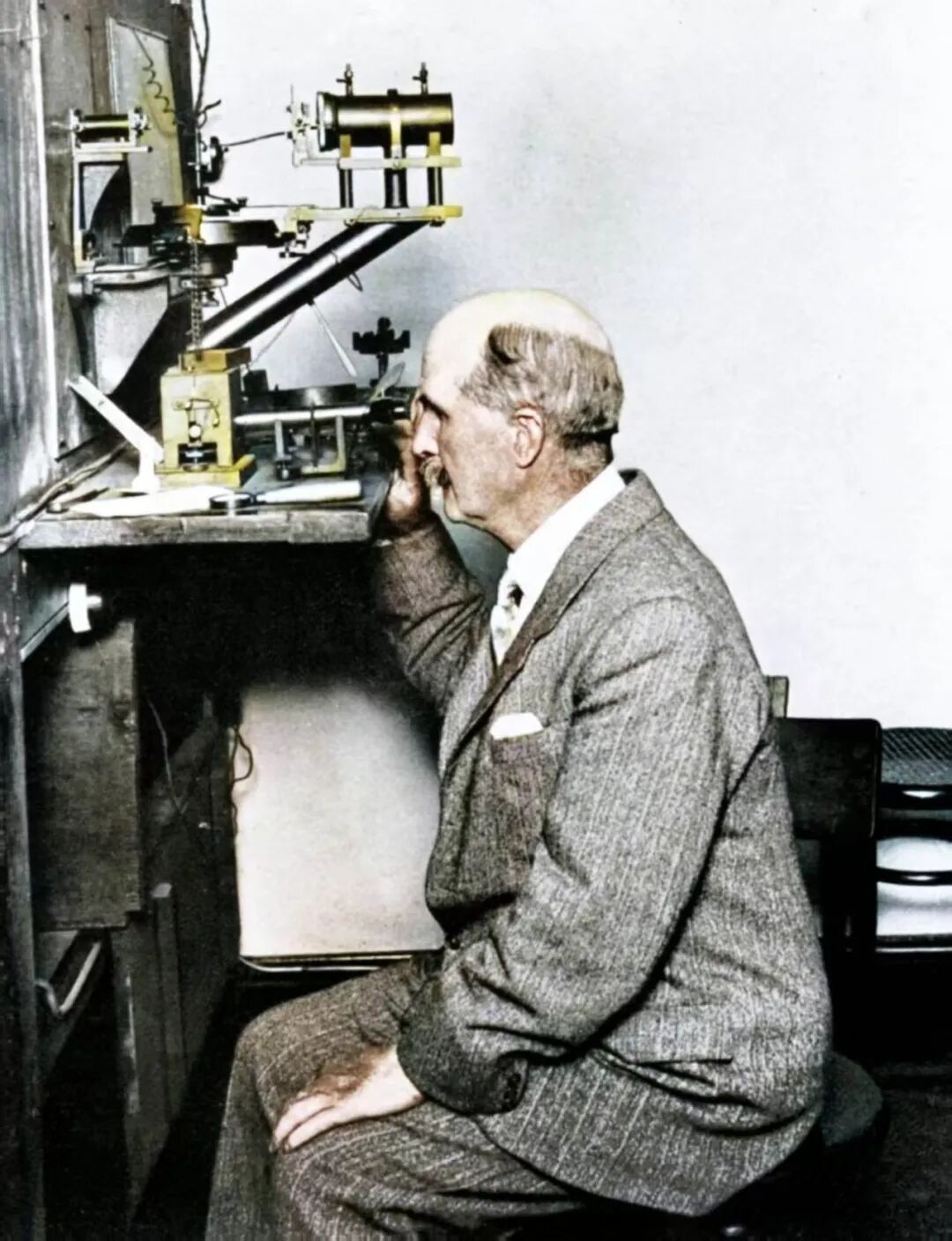

与昂内斯在1913年一同领取诺贝尔奖的,还有瑞士化学家阿尔弗雷德·维尔纳(Alfred Werner)。他因为“分子中原子键联方面的工作——这些工作为以往研究带来了新的启示,并开辟了新的研究领域,尤其是在无机化学方面”而获得了当年的诺贝尔化学奖。

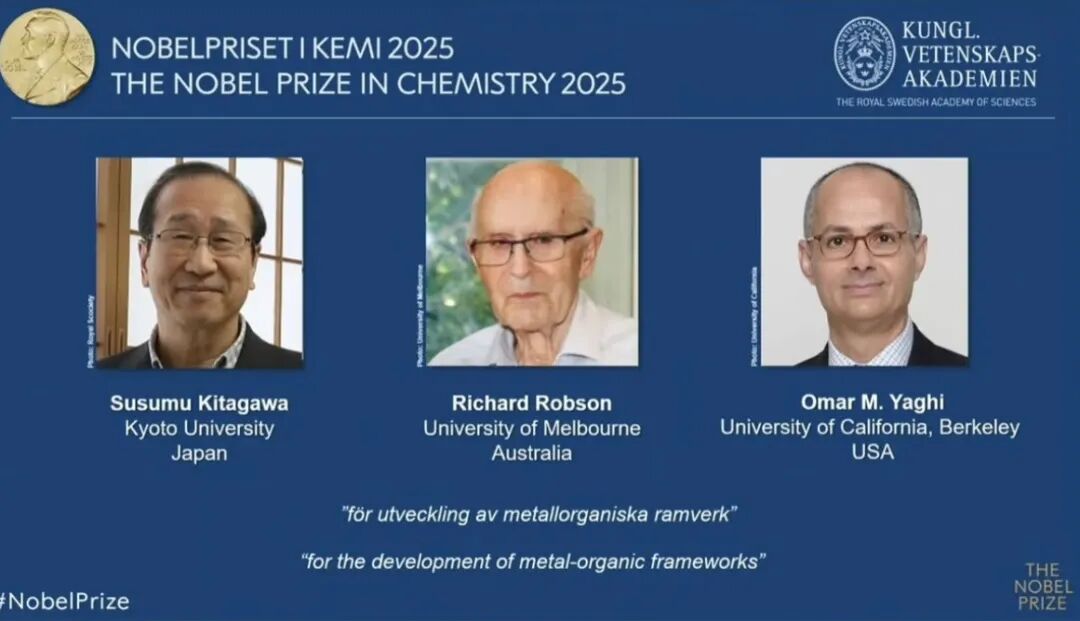

我们追溯今年诺贝尔化学奖得主北川进(Susumu Kitagawa)、理查德·罗布森(Richard Robson)与奥马尔·亚吉(Omar Yaghi)关于金属有机框架的研究,大致可以认为,维尔纳在100多年前的工作,正是这项正在改变世界的研究的起点。而在维尔纳与北川进、罗布森、亚吉三人之间,在这条延续了超过百年的故事线上,充满了各式各样的科学发现,也不乏各个时代的诺贝尔奖得主。作为第一位获得诺贝尔化学奖的无机化学家,维尔纳首次正确描述了配位化合物的结构。他最早明确了金属与分子进行连接的数学和空间法则——这个法则,直到100多年后对于化学家们制造各种各样的金属有机框架,仍然具有明确的指导意义。

在1915年,亨利·布拉格(Henry Bragg)与劳伦斯·布拉格(Lawrence Bragg)父子因为“开展用X射线分析晶体结构的研究”而同获诺贝尔物理学奖,一个全新的研究领域“X射线晶体学”随之出现。这让化学家有了前所未有的工具,用以直接观察晶体的结构和化学键的性质。

那么,有没有可能利用分子间的相互作用,让它们“自发”形成人们所需要的某种结构?从1967年开始,查尔斯·佩德森(Charles Pedersen),让-马里·莱恩(Jean-Marie Lehn)和唐纳德·克拉姆(Donald Cram)三位化学家对于“分子如何识别分子”问题进行了深入研究。之后这三人因为“开发并应用具有结构特异性、高选择性相互作用的分子”而共同获得1987年的诺贝尔化学奖。化学研究中一个新领域随之开启:从自组装(self-assembly)现象开始,他们建立了一套可预测、可放大、可应用的自组装工程学。

正是基于现代化学已经对金属和有机分子的结合方式有了深刻的理解,并可以利用自组装方式堆叠起规则的晶体结构,北川进、罗布森和亚吉三位化学家才有可能逐步发展金属有机框架的研究,直至让其发展成为一个可能改变世界的产业。

如果我们以同样的方式追溯本年度诺贝尔生理学或医学奖,会发现一个类似的,同样绵延超过了百年的科学线索。这个故事的起点在1908年,在这一年俄国免疫学家伊利亚·梅契尼科夫(Ilya Mechnikov)和德国免疫学家保罗·埃尔利希(Paul Ehrlich)因为“在免疫学研究中的贡献”获得了当年的诺贝尔生理学或医学奖。这两位科学家可以算是现代免疫学研究的奠基人,他们分别开创了免疫学中“细胞免疫”和“体液免疫”的两大分类。

“免疫系统究竟如何工作?它为什么不会攻击自身?”从这两个最基本的问题开始,免疫学研究逐步推进。在这个同样持续了100多年的科学故事中,即便再过粗略,我们也无法忽视如弗兰克·伯内特(Frank Burnet)和彼得·梅达沃(Peter Medawar)等人的开创性工作(这两人获得了1960年的诺贝尔生理学或医学奖),为现代学者理解中枢耐受和外周耐受之间微妙的互动打下基础。

未来的历史学家会感谢诺贝尔奖。从20世纪起,诺贝尔奖记录了人类在数个科学领域里众多标志性的人物和研究突破。科学发展的脉络被清晰地展示出来。若是把目光由过去转向未来,将时间尺度放得更大,我们会发现这些科学故事会随着人类文明的进步一直延续下去。

科学究竟如何出现,又是如何成为全世界共同的信仰?科学范式如何形成,又是如何随着时代逐渐演变?在宗教处于主导地位的时代,探索自然世界的真理往往是危险行为,坚持真理则可能要付出极大的代价。如果将第一次物理学革命的爆发看作现代科学的起点,我们可以发现,科学自身用了几百年时间才艰难地同宗教和神秘学分离开来,转而又和数学紧密结合,逐渐形成了一套稳定且开放的体系。

科学研究的价值也曾经长期不被社会所理解。进行科学研究只能是极少数有好奇心又富有的人在私下进行的活动。在这样的时代,只有极少数人有能力,有机会推动科学发展。因为往往缺乏明确的研究目标,很多重大发现实际上是无心所得,就连当事人都难以理解所做发现的实际意义。

诺贝尔奖所完整记录的20世纪,正是人类社会全面认识到科学的价值,开始向大众普及科学教育的世纪。原本只由极少数人专用的科学实验室进入了大学。科学教育和研究水平成为评价一个大学乃至一个国家的重要因素。20世纪也是人类由“科学英雄”时代向平等协作时代转变的世纪。科学研究从主要依赖个人探索、天才的迸发,逐渐转变为由政府所主导的系统性项目,又转变为跨越国界,由整个科学共同体所主导,有明确计划和目标的集体行为。

百年过去,诺贝尔奖正在忠实记录着21世纪由“大科学”模式所主导的人类科学探索。这些科学项目动辄花费巨资,耗时多年才能建设完成,一个项目的执行时间更是动辄以十年计。这样的研究模式,早已突破了数百年前那些科学先行者的梦想。不过,人类进行科学探索的原始动力从未改变,那就是想要真正理解我们所生活的时空,以及我们自身——这才是人类文明得以持续发展的“第一推动力”。人类科学探索的下一个重大发现,可能正是起始于一个有些幼稚,甚至看上去傻乎乎的提问。

更多精彩报道详见本期新刊

点击下图,一键下单

本期更多精彩

| 封面故事 |

-

科学研究的演进之路:2025改变世界的人 -

从问题到范式(苗千)

-

在微观与宏观之间(苗千)

-

从最幽微到最广阔(苗千) -

拥有无限潜力的“分子牢笼"(苗千) -

免疫调节才是王道(袁越) -

探戈还在继续(孙若茜) -

唯有创新,才能带来可持续增长(谢九) -

日本在21世纪为什么频获诺贝尔奖(杨璐)

| 经济 |

-

市场分析:黄金为什么能涨到4000美元?(谢九)

-

时事:高市早苗能成为第一位日本女首相吗?(张子宇) -

调查:光鲜想象背后:直播间里的底层女主播(曹年润) -

调查:黄金料商“跑路潮”背后:失控的赌局(王怡然) -

专访:中老年照护者的困境和纠结(吴琪)

-

文化:《清明上河图》,我们还能发现什么(张星云) -

话题:落合阳一:自然与数字科技的融合(刘畅) -

文史:永瑢的死(卜键)

| 专栏 |

-

邢海洋:住帐篷与租装备

-

朱伟:王安忆:我们以谁的名义(11) -

袁越:古道尔的长寿秘诀 -

张斌:傲慢自私的失败者 -

朱德庸:大家都有病

点击下方图片

开通数字刊会员月卡解锁本期👇

本周新刊

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章521篇 获得0个推荐 粉丝6159人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里