新疆的宝藏小城里,有多少让人狂咽口水的烟火美食?

作者:三联生活周刊(微信公号)

08-07·阅读时长23分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

作为新疆最大的口岸,不停歇的出口贸易在霍尔果斯昼夜运转,也让这座与哈萨克斯坦接壤的边境小城颇具异域风情。人来人往间,不同民族与国家的饮食文化相互交融,形成了霍尔果斯独有的快餐江湖。

记者|佟畅

摄影|张雷

霍尔果斯的一日三餐

来霍尔果斯的第一天正逢傍晚刮大风,整个城市在阴沉的天空下显得灰蒙蒙的。这座位于新疆伊犁哈萨克自治州的边境城市与哈萨克斯坦接壤,有着新疆最大的边贸口岸。作为一个依靠贸易从戈壁滩快速发展起来的小城,它不像保有民族风情建筑的伊宁与乌鲁木齐那样色彩鲜明。

因为承载着商贸活动与旅游,不同国籍与民族的人在这里来往,短暂停留,“快餐”是这座小城最显著的饮食特色。

新疆人的生活节奏和内地人有两个小时的时差,北京时间上午10点早餐店陆续开始营业。早餐最常见的就是包子、奶茶和抓饭。

“乌米提快餐厅”早餐供应薄皮包子与碎肉抓饭

在友谊路与滨河路交界口附近的乌米提快餐厅以薄皮包子闻名。这是家维吾尔族人开的馆子,“乌米提”是老板小儿子的名字。每天早上5点,两个包子师傅开始工作,一个擀皮,一个包。肉馅是手切的,把牛里脊肉和羊尾油切成颗粒分明的小块,再加少许洋葱和盐调味。包子蒸熟后,羊尾油会化开,成了鲜美的汁水。面团不用发酵,用一个中间粗、两头细的擀面杖擀成薄皮,中心要稍厚一些。

餐厅的老板叫阿布来提,今年56岁,光头,身穿带有民族花纹的深紫色衬衫,谈吐温和又透着精明。他上过汉校,因而汉语说得流利。他的这家店是2010年开起来的,妻子、儿子、儿媳是服务员,炒菜师傅是他从伊宁挖来的。

阿布来提对做包子有一套标准,他说,牛肉和羊尾油的比例在4∶1,油放多了会太腻,每个面团要在10克左右,不能擀得太软。咬下包子,最大的感受就是馅里能吃到分明的肉块,又有油香四溢的汤汁。

霍尔果斯的午饭快餐,则主要是拌面。几个主流的品类如出一辙:老牌子拌面、碎肉拌面、过油肉拌面、二节子炒面、丁丁炒面等。我一直好奇“老牌子”到底指的是什么,有厨师跟我说这是伊犁地区拌面多年流传的叫法,具体说来,可以理解为碎肉拌面的豪华版,它会加更多的蔬菜,出锅后在面碗上还会盖一个煎鸡蛋。

不同种类的拌面、炒面是新疆人常吃的午餐

麦尔哈巴快餐店位于友谊路上一个小区的外围底商,餐厅里少数民族面孔占主流,也有很多来霍尔果斯的哈萨克斯坦人来吃。男性客人来店里时,老板依明江会上前与他们握手、击掌打招呼。依明江认为自己家的老牌子拌面在霍尔果斯数一数二。

店里专做拌面的厨房十来个平方米,右边是拉面区,左边是灶台,灶台上方开了扇小窗子,蒙着烟雾的玻璃透出树木的朦胧绿意。铁锅边备着一锅用洋葱炸过的油,炒老牌子拌面的浇头时,厨师西热艾力先把小片牛肉过油,再加入洋葱翻炒,先后两次下入青红椒碎,他说这样会让青红椒有两种口感。快出锅时,再下入一小把粉条。

“麦尔哈巴快餐店”餐厅的碎肉拌面

把拌面菜倒在面上,吃起来没有浓重的调料味,咸香微辣,带有轻微的番茄风味。粉条清爽滑溜,青红椒整体还是爽脆的口感,肉片软硬适中,和整碗里最软糯的面条拌在一起,层次很丰富。搅动碗底,让面挂上更多汤汁,吃到最后几口汤汁最富裕的时候,味道最佳。

到了晚餐,吃“大菜”的人多了一些。大盘鸡可能是最广为人知的“大菜”,它最早是在新疆的四川师傅做出来的,这次来霍尔果斯后我又知道了除了大盘鸡,还有大盘羊肉、大盘牛肉的说法。

哈萨克族餐厅“呼乐佳”的老板阿尔生给我讲解了哈萨克族常见的美食“胡尔达克”演变成大盘羊和大盘牛的历程。胡尔达克在哈萨克语里是炒肉的意思。阿尔生说,老祖宗的做法就是宰过牛羊后,把肉、内脏和洋葱一起炒,后来有面食了,就往肉里下面条,汤多汤少随个人口味;能储存更多蔬菜了,就增加土豆和胡萝卜一起炒。原本胡尔达克是清炒出来的,吃的是肉的原汁原味,最近几年受到大盘鸡的影响,才发展出增加调味料的红汤版本的大盘羊和大盘牛。

呼乐佳餐厅的店面很小,蓝色的墙纸上挂着哈萨克族马鞭的装饰画。阿尔生说,他们没有设置菜单,都是客人来了按照需求点菜。如果是内地客人,他们就做大盘羊肉,而哈萨克族客人则会点原始的胡尔达克和其他哈萨克族经典菜。

“麦尔哈巴快餐店”餐厅的店员正在包苜蓿馄饨,苜蓿是时令菜,吃起来有股青草味

我尝到了原汁原味的胡尔达克:土豆切成大块,上面肥瘦相间的羊肉块稍小,盘底留有少量棕黄色的肉汤,外面一圈金黄的油,顶上撒着黑胡椒粒,吃起来就是细嫩的羊肉与绵软的土豆的本味。我在霍尔果斯认识的朋友比古丽森带我来的这家餐厅,她自豪地向我介绍另一道哈萨克族传统菜“阔介”,更广泛的名字是叫“纳吾热孜粥”,纳吾热孜节是哈萨克族等民族的“春节”。阿尔生说这道菜就相当于是汉族人的八宝粥。

纳吾热孜粥吃起来实际上和八宝粥并不相同。这道菜用炖好的羊肉汤或马肉汤打底,下面条、生米和泡好的小麦,有时还会放玉米和葡萄干。将肉、汤和主食盛出来稍微放凉一点后,再加入纯酸奶。阿尔生说,盐会把酸奶的浓郁酸味大大激发出来。确实如此,这碗粥入口就是强烈的酸与咸在嘴里打架。

对我来说,这里面强烈的咸酸味是前所未有的味觉体验,经历了前两口的冲击后,也能渐渐适应这种“上头”的感觉,不过汤底的烟熏马肉味又有些发腻,实在很难把一碗粥吃完。察觉到我的为难,比古丽森拿起勺子三下五除二帮我喝下了大半。她说,在哈萨克族习惯中,“剩饭”是不好的行为,哈萨克族人经常用一句俗语教育孩子,音译过来是“哦吧布拉德”,意思就是剩饭不好。

异域风情

这座小城市白天平静、空荡,入夜后却很热闹,尤其是步入友谊路和与之垂直的卡拉苏河步行街,路两侧是红墙尖顶的俄式建筑,再看看街上的人群,会有种踏入异国的错觉。

入夜后,霍尔果斯友谊路的夜市热闹非凡

街上一半以上都是哈萨克斯坦人,他们是哈萨克斯坦的卡车司机,来霍尔果斯运货。为等待货物装配和报关,他们会在这座城市停留几天,每日的饮食就在这两条路边的小饭馆里解决。进入霍尔果斯后,他们会和同胞拼住酒店,相互介绍熟悉的饭店。他们通常选择哈萨克族人或维吾尔族人开的餐厅,哈萨克语和维吾尔语有很多相似的地方,他们能基本听懂。因此,在街上可以看到一些饭店里坐着的几乎全是哈萨克斯坦司机。

位于卡拉苏河河畔的孙卡尔快餐店就是这样一家餐厅。这家店的墙壁刷着鲜艳的绿色,店外也摆着塑料桌椅。它也是一个家庭餐厅,由50岁的哈萨克族女人阿西木江和她24岁的女儿乔里帕尼共同经营。“孙卡尔”是阿西木江小女儿的名字,意思是“鹰”。

阿西木江家曾是霍尔果斯下辖的伊车嘎善锡伯族乡的牧民,2001年她在邻居的推荐下来到霍尔果斯,在哈萨克斯坦司机装卸货的停车场开了间小卖部,后来又盘了个小餐馆。最开始,阿西木江也主做常见的拌面,但哈萨克斯坦人吃不习惯,有个老客户走进厨房教了她一些哈萨克斯坦人常吃的菜肴,说卖这些菜品的话客人会多一些。

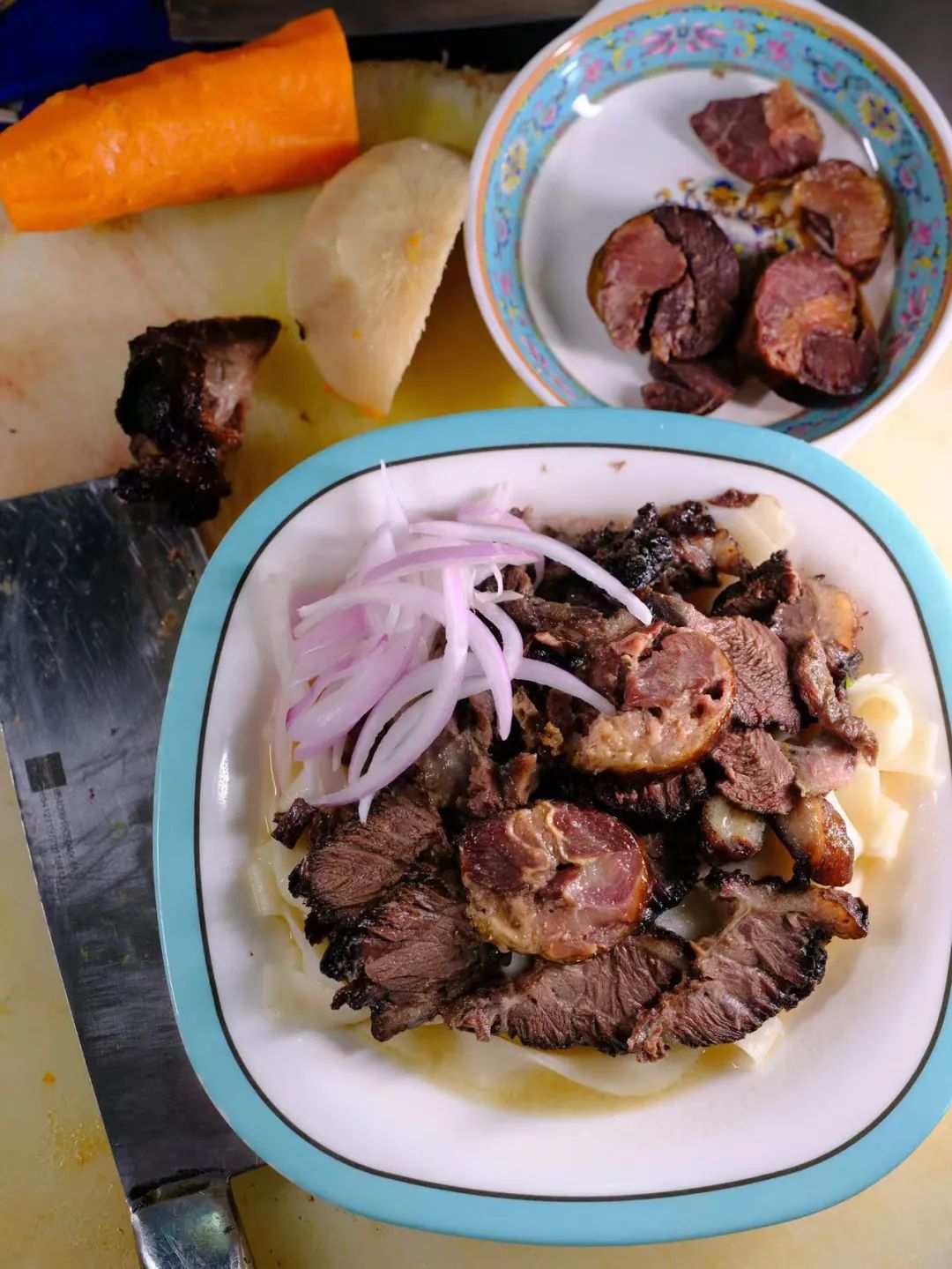

“孙卡尔快餐店”店里的招牌菜焖肉

有一道菜翻译成汉语叫“焖肉”,现在是孙卡尔快餐店的招牌菜。这道菜要在一口深锅里先铺一层羊尾油,再放入羊排和胡萝卜块,加盐、蒜、黑胡椒和味精搅拌,盖上盖子大火转小火炖两个小时,开盖加入土豆和包菜再小火炖一小时。每天晚上7点半左右出锅,在盘底铺一片生菜,夹肉、土豆、胡萝卜和包菜装盘,每天限量卖10份。

锅里积着深红色油亮的汤,阿西木江在装盘时还会特意用夹子沾一些汤汁洒在肉上。吃起来倒不油腻,羊肉选的都是偏瘦的部位,咸香味十足,对于口味清淡的人来说可能略咸。土豆和萝卜都炖得绵密,包菜也很入味。垫底爽脆的生菜无疑能起到中和口感的作用。

我从呼乐佳餐厅的厨师那里问到了这道菜的起源:哈萨克族祖先在没有锅的时候,会用羊肚包羊肉,外面再包树叶,将其放在炭火里焖熟,打开后里面会保有羊肉的汤汁。

阿西木江说,哈萨克斯坦客户叫她不用放别的调料,但这些年她做了改良,会少放点辣椒面。她女儿乔里帕尼告诉我,当地的年轻人不爱吃油腻,加辣可以调节。

马肉纳仁由马肉、马肠和面条组成,很受哈萨克斯坦司机的喜爱

喜欢吃肉,不能吃辣,这几乎是霍尔果斯餐厅老板们对哈萨克斯坦人饮食偏好的共识。即使在大热天,来孙卡尔吃饭的哈萨克斯坦人也很喜欢点牛肉汤、羊肉汤,还有马肉纳仁。马肉是热性食物,霍尔果斯当地的哈萨克族人往往都不在夏天吃马肉。小女儿孙卡尔经常在晚上下班后来店里帮忙,她猜测,这些哈萨克斯坦司机平时开车受凉,需要马肉顶一下。

店里的马肉和马肠由还在放牧的阿西木江的弟弟供应。马肠使用肋骨部位肥瘦相间的肉灌制,外面再裹一层油。马肉和马肠送来前,要先用大蒜和盐腌,再架到室外熏。阿西木江说,最好要用苹果树的木段熏,这样熏出来的肉颜色会更好看,也会有果香。马肉纳仁由马肉、马肠和面条组成。用开水煮好面条后,阿西木江用热好的马肉汤反复浇淋面条几次,让面充分浸入肉汤的油香,再码上厚切的马肉与马肠片。因为切得厚,马肉的口感丰盈,马肠中间有一块油脂,吃起来有股奶油味,再加上烟熏味,莫名给我一种吃烟熏三文鱼的错觉。

阿西木江的身材宽大,脾气温厚,她总穿着深绿色的哈萨克族长裙,头戴深色头巾。两个女儿的体型都像她,乔里帕尼文静,孙卡尔活泼。

“孙卡尔快餐店”的老板阿西木江正在制作店里的招牌菜焖肉

应付店里的大块头司机们,有时也有难处。一些司机喜欢在晚饭时喝酒、抽烟,又有一些客人讨厌烟味。乔里帕尼只能尽量扯着嗓子提醒说餐厅不能抽烟。

6月10日,我在孙卡尔快餐店和三个哈萨克斯坦司机聊天。他们说俄语,我们只能用翻译器勉强地交流。吃过饭后,他们坐在桌前喝乌苏啤酒和奶茶。埃登今年43岁,嘴里镶着几颗金牙,每个月从阿拉木图来运货一次。他觉得霍尔果斯很小,无聊时就骑着共享电瓶车闲逛,不然就是在酒店里睡觉,等待接收可以出关的通知。

友谊路的夜市上倒是有不少供哈萨克斯坦司机消费和娱乐的摊位,有的摊位上摆着成堆的T恤、运动鞋和挎包,一个汉族小伙专做刻印汽车挂饰,一个东北的摊主发现哈萨克斯坦人重视健身,就进了很多徒手健身器材,还有人挂出写着哈萨克语的牌子:打气球送自行车,也有哈萨克斯坦司机在街边体验中式按摩。

国际交融

在霍尔果斯简单办一个通行证,就可以进入哈萨克斯坦——并非真的出国,而是到一个5.6平方公里的“缓冲地带”——中哈霍尔果斯国际边境合作中心,一个由中国和哈萨克斯坦各出一部分地界,围起来建成的旅游与商贸园区。跨过边境线,国内游客坐观光车眺望哈萨克斯坦村庄,逛免税店。

合作中心的中方地界上建着密集的商贸城,里面的档口全挂着哈萨克语的招牌,批发售卖服装、玩具等商品。大大小小的哈萨克斯坦商人从他们国家的合作区入口进来看货、进货。

在这片区域里,有几家哈萨克斯坦人开的餐馆。

大篷车餐厅在2024年7月开业,餐厅有两层,一层是宴会厅布局,二层有三个包厢。老板喜欢搜罗国际美食,店里提供哈萨克斯坦菜、格鲁吉亚菜、俄餐和中餐。老板的侄女依斯玛伊在大蓬车餐厅帮忙,她告诉我,现在餐厅的主厨在八年前就被叔叔派到乌鲁木齐学习炒菜。

霍尔果斯的新疆菜餐厅在布置上颇具民族风情,服务员也大多身着民族服饰

我很好奇哈萨克斯坦人做的拌面和中国人做的有什么不同,就点了一份碎肉拌面。依斯玛伊告诉我,他们用的面粉是从哈萨克斯坦带来的,小麦味更香。我尝过后感觉这面条比中国的更粗硬,像意大利面的口感,炒得脆脆的青红椒和碎肉则像是陪衬,很容易被遗忘在一旁。

依斯玛伊给我们安排了马肉拼盘,由大片的马肉、马肠和牛舌组成。这些煮过的肉端上来前经过了冷却,咬起来弹牙,令我惊艳的是几乎吃不出马的味道。马肉和马肠是风干过的,没有烟熏味。马肉片上有漂亮的纹路,口感不像牛肉那样肌理分明。马肠中间的那块雪白油脂特别饱满,就是吃到第二块会有些腻。这时再吃牛舌,就感觉舒缓了很多。依斯玛伊说,在哈萨克斯坦的婚礼上,马肉拼盘总是这样搭配。如果来霍尔果斯想尝试吃马肉,这家店可能是最好的选择。

我们在店里碰到两个哈萨克斯坦人,他们在合作区里做生意,一日三餐都在这里吃。他们喜欢这里菜品的多样性,每天可以换口味。

贸易往来的影响下,边境两端的饮食在互相交融。像是大盘鸡,早期也是一些中国移民在哈萨克斯坦开饭店传过去的。来霍尔果斯的哈萨克斯坦司机也在寻找他们喜欢的大盘鸡。黑走马餐厅的老板马军新告诉我,哈萨克斯坦人不喜欢鸡头和鸡爪,必须要去掉。常去黑走马的哈萨克斯坦司机都拉特告诉我,他只喜欢这家店,因为调料放得少,同时鸡肉又比较入味。还有一位哈萨克斯坦司机跟我说,他喜欢每个月来中国吃调料味重的菜,回哈萨克斯坦后就吃家常菜。

“炒烤肉”,一道来自哈萨克斯坦的菜,在霍尔果斯的餐厅也随处可见

我在合作区里也吃到了朴素却美味的哈萨克斯坦家常菜。这家店名为“艾多斯家常菜”,是45岁的哈萨克斯坦大姐古丽米拉和丈夫开的,藏在商贸城美食广场的角落。

她的档口前摆着一个透明保鲜柜,里面放着十几种食物。她每天早上6点就开始在后厨忙碌,做包子、芝士蛋糕、燕麦粥,炸哈萨克族传统的包尔萨克。上午10点多开始炒菜。同样是做快餐,她没有提前备菜,全凭动作麻利。电磁炉上同时开着四个锅,先下不同的鸡肉、牛肉条煎炒,再来来回回现切土豆块、胡萝卜、黄瓜块、包菜丝放进不同的锅里,调整火力,往不同的锅里加辣酱、腌黄瓜罐头,或是几片薄荷,井然有序。在四个锅间添菜的间歇,她还会擦一擦灶台和案板,又去捏肉丸子准备一会儿下锅炸。炒出来的菜盛在大铁盘里,客人可以自选,搭配米饭、意面或是现蒸的土豆泥。因为烹饪时间充足,这些菜都炖得软而入味,好入口也很下饭。

“艾多斯家常菜”供应的沙拉和芝士蛋糕

最让我惊艳的是她做的一些小菜。一个同样也是以酸奶打底的碎杂烩,酸奶调得很稀,没有纳吾热孜粥里的咸味,而是加入了黄瓜丝和迷迭香,打造出清凉爽口又清香无比的味道,和酸奶交融得很好,奇妙得让人忍不住多喝几口。还有个凉菜用红菜头丝垒成小垛,吃起来软而黏,顶上则盖着干芝士碎和核桃碎,一下子让口感丰富起来。

排版:小雅 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6138人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里