那些玩复古骑行的"New Money",如今流行倒骑驴

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长15分钟

这是电子厂的第214篇原创

早上七点,Johnny站在公寓内的落地镜前,将三七分油头用发胶固定出弧度,他把林德伯格眼镜架在鼻梁上后,校准角度,最后披上那件英产Barbour油蜡夹克——这是春天的上海,天气预报显示气温20℃,Barbour显然有些厚了,但Johnny有些不以为然。

“北欧人抗冻,我抗热,这叫腔调守恒定律。”

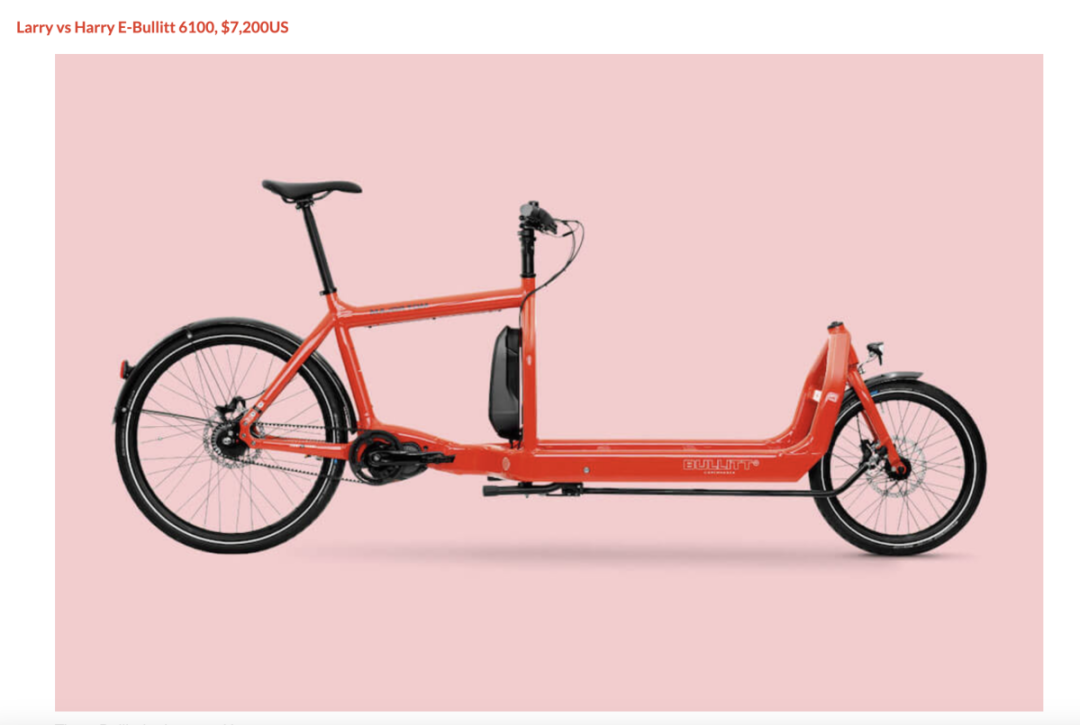

车库门缓缓升起,他的“战车”变得越来越光亮——丹麦Bullitt Cargo Bike,货斗被打磨得很亮。

上午8:30 ,阳光洒在梧桐树上,再散射至地面,将安福路打出了柔光效果。Johnny以每小时5公里的速度巡航,货斗里刚买的法棍轻微颠簸着。路过一家网红咖啡店,他精准停在店铺招牌前,掏出手机调整角度:林德伯格眼镜要遮住半张脸,法棍斜插,得露出La Boulangerie标签。

十几分钟后,小红书上又多出来一条配文为“周六Brunch骑行,慢生活是种选择”的帖子。照片里,梧桐叶的饱和度多加了点,油头的高光也是,照片里所有的路人与不够精致的细节全被他裁出了照片外。

“侬格部车子老灵光!”遛狗阿姨的赞叹让他嘴角微扬。

“你这不就是倒骑驴嘛,葛我们七台河,这季节斗里要是孩子得冻坏了。一位路过的东北游客的发言里,有点《皇帝的新衣》那意思。

Johnny早已习惯了这些礼貌下的夸赞与惊愕下的贬损。

午饭时分,Johnny将自己的Bullitt停放在武康庭餐厅的落地窗前,他并未给车上锁,小偷不敢偷,这车比警车还显眼。

邻座欧洲游客盯着他的车说:“Are you a deliver man?” (你是送货的吗)

Johnny:“This is a lifestyle, not a tool.”

这句话的言外之意是,你个老外懂啥?Bullitt在你们欧洲运土豆,在上海可不是。

确实,Cargo Bike的斗,如今是展柜。而在上个世纪,它是丹麦送奶工运送牛奶、邮件与食物的车;二战时期,这类车被德军用来静音运输弹药。

与普通自行车相比,它载重量更大;和小电驴相比,它允许人力蹬踩且拥有更大的置物空间;相较于汽车,它更加节能环保、经济实惠,还能在小街窄巷中畅行无阻。

这种实用设计在当代的哥本哈根发展为日常交通工具——全城超4万辆Cargo Bike日均运送18万儿童往返幼儿园,被戏称为丹麦SUV。

而在中国,Factory Five工作室于2016年将丹麦品牌Bullitt Cargo Bike引入上海,其铝合金车架仅重23公斤,却能承载180公斤货物。

Bullitt整车价格,因配置不同,在上海的买手店,价格在15000-20000元不等,要改装,价格可能得在五万上下,而一辆专门用来运货的五菱宏光,也不过就三万三。当然,我们也不能完全用价格来衡量二者的区别,毕竟五菱宏光再便宜,再能运货,也进不了安福路街拍博主的眼。

如今,在中国大都市的幼儿园门口,家长用它接送二孩;买菜购物时,它能轻松载起几大袋米面和牛奶;不过对于像Johnny这样的人来说,他的Cargo Bike的斗里,装着的是别的东西——

同样的钢铁前叉,在百年迭代中早已完成了从生存工具到阶层符号的跃迁。浦东的金融男可以用它载着两只金毛犬和全套Snow Peak露营装备驶过滨江步道,让货斗里林林总总的装备重新刷新撕碎都市中产对“载具”的认知边界。

如果在2025年上海街头,你看见梳油头、穿粗花呢三件套或Barbour夹克的中年男性踩着货斗的Cargo Bike驶过咖啡店,货斗里没有蔬果货物,只有限量版公文包和插着吸管的椰子水,那你不必惊奇,这是大都会中产们的新通勤方式。

它的货斗,如今是阶层的展柜,它的链条,转送着周而复始的身份焦虑。

“大布”装“小布”

他们宁愿放弃特斯拉Model Y的后备箱,也要把双胞胎塞进Bullitt的货斗。

“你用沈阳‘倒骑驴’拉大白菜,一车看着顶多卖三百,丹麦Bullitt拉的,怎么看都像是刚空运来的有机蔬菜,一斗怎么也要三千块呀。”Johnny说。

对于像Johnny这样的在滚滚红尘中将自己捯饬成旧时光里的老克勒的骑行者来说,复古,是他们的一种武装。

去年底,在上海华山路的一个冬日午后。一群穿着呢料西装、裹着羊毛围巾、骑着老式自行车的男男女女,悠然穿过路口。那画面就像老电影里剪下来的,被硬生生怼进了21世纪的都市快节奏里。

基本上能撞见这次骑行的路人随手一拍,发发小红书,就能收获不少赞与留言。而“绅装骑行”这词儿,也跟着窜上了热搜。

“Such a lovely British style!”,路过的英国老头竖起了大拇指。

“我的小红书上没人问我这些车是什么,全问我他们那西装该在哪买。”朱晓说。

“当然,有一些留言也说:‘这年头,还有人这么折腾自己骑车?’反正有人夸真优雅,有人说假洋气,还有人说这叫低成本装X,说什么买不起私人飞机游艇,还整不起一套旧西装蹬个二八大杠?”朱晓补充道。

事实上,从某种层面上来讲,这是一种行走的老钱风罢了。

想认出他们,太容易了——头发要梳得油光水滑,苍蝇站上去都劈叉;眼镜要是玳瑁色的,或是牛角材质。

上身,Barbour油蜡夹克。无论是经典的Bedale、Beaufort,还是更修身的Ashby,打了蜡就行。新买的,太愣,最好得有点岁月痕迹。冬天的话,里面套件粗花呢西装或者费尔岛提花毛衣,春秋就一件牛津纺衬衫或者法兰绒衬衫。

领带看心情,但领巾或者小方巾是常备选项,塞在Barbour的口袋里,露出一角,有腔调。

眼镜那必须是林德伯格(也是丹麦牌子)。钛合金的轻盈,无框的简约,完美契合他们追求的“低调奢华有内涵”。当然,老派的玳瑁框、圆金丝边儿也大有人在。总之,此时,眼镜不是用来看得更清楚的,而是用来给衣着点睛的。

鞋子的话,稍微可以不那么严苛。当然,棕色系皮鞋是王道。但是,无论是乐福鞋、布洛克、切尔西靴,要么,擦得锃亮,要么,得故意做旧成比较“有故事”的样子。你要是穿运动鞋,在他们眼里等于“裸奔”。

他们的坐骑,从近两年兴起的Cargobike,到小布,再到带藤编车筐的二八大杠,最后到烧油的摩托,可谓林林总总,形态各异。无论如何,在衣装已如此到位的情形下,就算骑个环卫工人车,感觉他们沿途给地上洒出的水,都是古龙水的味道。

复古城市自行车,这是绅装骑士的基础款,钢架,弯把或平把,皮座垫,挡泥板,链条盒是灵魂。颜色里,墨绿、酒红、奶油白或黑色居多。蹬起来,速度不重要,姿态要稳,腰背要直,仿佛不是在通勤,是在巡视自家庄园。

Cargo Bike巨大的前斗,是他们“生活美学”的移动展台。送孩子上学,孩子必须穿得也像个小绅士/小淑女,筐里还得铺块格纹毯子。去超市采购,帆布袋、牛皮纸袋、藤编篮子必须安排上,露出的法棍(也可能是山东大馒头)和鲜花是标配。

一整套下来,透露出的精神品质是:顾家,也要顾得有格调。

在摩托车领域内,复古机车是他们的主战场。这是绅装精神的“重装版”。

坐骑有:凯旋Bonneville、皇家恩菲尔德Interceptor 650、本田CB系列老车或复刻版、宝马拿铁,或者更硬核的哈雷Sportster改Bobber。

骑复古摩托的油头老克勒,在选购衣服时,尽管Barbour依然能打(毕竟防风防小雨),但皮衣(可能是A2飞行夹克或斜拉链Cafe Racer皮衣)是常见选择。里面必须穿衬衫(牛津纺、法兰绒)甚至西装马甲。

领巾塞在皮衣领口里,防风护目镜或复古头盔是标配。皮手套、工程师靴或带扣的机车靴是刚需。DGR活动就是他们的年度盛典——一群梳着油头、穿着西装或Barbour、戴着风镜、骑着锃亮复古机车的“老绅士”,轰鸣着穿过城市,那画面传达的思想感情是:摩托车不是飙车党的专利,绅士一样可以玩得优雅且旷野。

老克勒们的生活可能不只是骑车,骑车只是他们输出“人设”的一个重要场景罢了。他们的“复古生活美学”渗透在方方面面:

骑行的终点,大概率是一家有格调的独立咖啡馆或精酿酒吧。点一杯手冲或者一杯帝国世涛。动作要领是慢、稳,带点若有所思;

他们恐怕也是理发店常客——毕竟,维持那颗标志性的油头是一项需要定期投入的事业;

周末的乐趣之一,就是泡在各种Vintage市集、复古商店里。眼睛像雷达一样扫描着某件品相良好的老工装夹克,一个黄铜煤油打火机,一只走时精准的老怀表。淘到宝时的喜悦,不亚于骑行时征服了一个陡坡;

他们可能真的会点“老手艺”。比如自己打蜡保养Barbour。尝试给旧皮具上油保养。给自行车或摩托车做基础的清洁保养(擦得锃亮是重点,真要大修还得找车行)。

手艺不一定要精通,主要享受的,是那份沉浸感,和与历史中的旧物对话的仪式感。

老克勒们年纪多在30-50岁之间,不可否认,他们中恐怕有不少事业小成的,因此开始追求品质生活。他们对美有追求,对千篇一律的消费主义有警惕,于是钟爱那种不经意间流露出的老钱故事感氛围。

可如果他们中有拿着万元月薪的打工牛马,那么他们身上的那件复古西装,就有些精致的戏服那意思了——被KPI捶打、被房贷追、被孩子的补习班掏空,前些天刚在PPT里写下“降本增效”四个字,然后在某个冬日,换上行头,成了英伦遗少,用绅装来附庸风雅,堆砌出一些“复古格调”——

他们复刻了英伦绅装的形,可英伦绅士内里真正的从容、闲适、无需证明自己的底气呢?“古”背后的历史纵深、社会变迁、人文精神呢?

“都是打工人嘛,我其实能理解,他们也是在用自己能负担的方式给自己找一片自留地吧。就是给人的感觉像是在说,我有点不一样,还没被生活打服呢。”朱晓说。

确实,成年人的世界,谁还不是穿着自己选的戏服,在名为生活的舞台上笨拙又认真地演着一出“我还好”的独角戏? 只不过,油头老克勒的戏服,更扎眼一点。

“我觉得他们模仿的不是历史,而是想象中的老钱生活。” 朱晓说,“这其实也是“旧”和“做旧”的本质区别。

而朱晓的小红书帖子底下的留言更犀利:

“这就是一种舶来文化,没什么根基,学了表象,而没有中国本土生活和文化去支撑,就挺虚浮的。”

“你看他们一直在努力传递松弛感,可松弛感这东西,就像裤衩子,每个人都有,每个人都知道大家都有,但它是穿在里面的。如果有人非要套头上,那他肯定没穿裤衩子。”

“游轮,私人飞机太贵,但是呢,他们又非要想区分自己和平民大众,然后就控制成本,瞎折腾些似是而非的玩意和概念。结果呢,普通大众看他们像有病,大资本家看他们像土鳖。”

的确,当某个路人瞥见油头老克勒骑行队伍时,“讲究”“精致”“松弛”,是最直接与精准的评价。

那么多高级的品牌,那么油光且一丝不乱的头发,那么锃亮的鞋面,那么高调的轰油门声,很难不招来非议——“装““做作”“闲的”“小布尔乔亚的矫情”。

批评声浪里,藏着大众对“不合时宜”的本能警惕。毕竟在一个推崇效率至上、快餐文化、即时满足的时代,这群人偏偏反其道而行:把“慢”穿在身上,把“繁琐”当作仪式,把“无用”奉为圭臬。

这本质上,是在努力为自己的生活寻找某种慢下来的参照点。

现代生活确实“速朽”,手机迭代快,信息爆炸,焦虑如影随形。老克勒们慢工打理油头,虔诚给Barbour打蜡,爆改祖传的旧物自行车,以此来对抗“速朽”,可这份被制造出的流动在街头的骑行景观,是不是也是速朽的呢?

挤早高峰地铁的时候,去开孩子家长会的时候,在地库排队停车时,会梳着精心打理的油头吗?给Barbour打蜡的虔诚仪式,是真享受过程,还是为了拍照发小红书时配那句“#慢生活 #匠人精神”?

当“慢”本身成为一种需要刻意展示、甚至有点“打卡”性质的表演时,它对抗的恐怕不是“速朽”,而是流量焦虑——生怕自己这“慢”的姿态不够显眼,被更快的流量淹没。

迷恋老钢架自行车、复古摩托、中古家具,但淘换、修复、保养这些“旧物”所耗费的精力、金钱,以及对“原汁原味”细节的极致追求,何尝不是另一种形式的“消费竞赛”和“知识内卷”?

它们不再是随性使用的工具,而是需要小心翼翼供奉的“收藏品”、社交货币、圈层身份证明。“旧物”带来的不是解放,而是新的负担和焦虑——生怕磕了碰了,生怕不够“正宗”。物是旧了,人却被新枷锁套得更紧。

此外,骑在车上,确实能看到城市风景。但除了梧桐树荫、老洋房光影、咖啡馆飘香,我们无法在那些帖子上看到城中村、喧嚣尘土的大工地、为生计奔波的市井摊贩们。

这样的慢生活,是精心挑选过的、符合他们复古美学之想象的慢生活。

各类符号和审美标准,已经将那份想象中的生活过滤了无数次了,他们将Barbour打上了几层蜡,也将真实的、不加修饰的市井烟火气打上了好几层蜡。

用一身“讲究”对抗千篇一律,标榜个性。然而,放眼望去,相似的油头,相似的Barbour与花呢西装,相似的林德伯格与玳瑁色眼镜,相似的复古自行车与摩托,这高度统一的“个性”表达,本身不就构成了另一种“千篇一律”吗?

说到底,追求“讲究”“精致”“松弛”是无可厚非的。但这“讲究”如果隔绝了现实,成了新的焦虑来源,那这到底是活明白了,还是又给自己套了身新枷锁?

END

你对“绅装骑行”现象怎么看?

今日厂内车间值班表⬇️

监工丨Benjamin

质检员丨梅卡

螺丝工丨哈尼

视觉流水线丨森林

图片来源丨互联网

打个广告:

本期同主题播客已在小宇宙上线,欢迎你的收听👋

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6137人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里