国产悬疑片的“顶配恶女”,观众不买账了?

作者:三联生活周刊(微信公号)

07-13·阅读时长22分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

今年暑期档的大银幕上,陈思诚又带着他的反转悬疑片来了。两年前暑期档,陈思诚担任编剧和监制的悬疑片《消失的她》大卖35亿。今年暑期档的《恶意》依然由他担任监制和编剧,电影聚焦网络暴力,却未能延续《消失的她》的票房神话,预测票房仅为《消失的她》的十分之一。

《恶意》的平淡,既暴露了“陈思诚模式”在处理严肃社会议题时的左支右绌,也折射出网暴题材的集体困境。此前,陈凯歌《搜索》、忻钰坤《热搜》等电影均涉及网暴,要么不叫好要么不叫座。电影回避了“真相匮乏”的根源,观众既无法在受害者身上看见自己,又拒绝认同施暴者的形象,银幕上的呼吁再激烈,也可能应者寥寥。

今年暑期档的大银幕上,陈思诚又带着他的反转悬疑片来了。两年前暑期档,陈思诚担任编剧和监制的悬疑片《消失的她》大卖35亿。今年暑期档的《恶意》依然由他担任监制和编剧,电影聚焦网络暴力,却未能延续《消失的她》的票房神话,预测票房仅为《消失的她》的十分之一。

《恶意》的平淡,既暴露了“陈思诚模式”在处理严肃社会议题时的左支右绌,也折射出网暴题材的集体困境。此前,陈凯歌《搜索》、忻钰坤《热搜》等电影均涉及网暴,要么不叫好要么不叫座。电影回避了“真相匮乏”的根源,观众既无法在受害者身上看见自己,又拒绝认同施暴者的形象,银幕上的呼吁再激烈,也可能应者寥寥。

今年暑期档的大银幕上,陈思诚又带着他的反转悬疑片来了。两年前暑期档,陈思诚担任编剧和监制的悬疑片《消失的她》大卖35亿。今年暑期档的《恶意》依然由他担任监制和编剧,电影聚焦网络暴力,却未能延续《消失的她》的票房神话,预测票房仅为《消失的她》的十分之一。

《恶意》的平淡,既暴露了“陈思诚模式”在处理严肃社会议题时的左支右绌,也折射出网暴题材的集体困境。此前,陈凯歌《搜索》、忻钰坤《热搜》等电影均涉及网暴,要么不叫好要么不叫座。电影回避了“真相匮乏”的根源,观众既无法在受害者身上看见自己,又拒绝认同施暴者的形象,银幕上的呼吁再激烈,也可能应者寥寥。

网暴题材的表达空间

《恶意》由一起坠楼案说起。抗癌女孩静静(杨恩又饰)与护士李悦(陈雨锶饰)意外双双坠楼。真相尚未浮出水面,舆论已迫不及待地给当事人贴上“恶女”标签。护士李悦因私生活不检点被指控为“杀人小三”,静静的母亲尤茜(梅婷饰)因一时犹豫救治女儿被骂“冷血凶手”,记者叶攀(张小斐饰)为抢热点沦为“吃人血馒头的杀人记者”……每一次反转背后,都有无辜者在遭遇“网暴”。

《恶意》所聚焦的网络暴力乱象,堪称网络时代最大的负资产之一。对他人进行恶意攻击、侮辱、诽谤或骚扰的行为,在网络时代并不鲜见。

电影《恶意》预告片

前网络时代并非没有类似行为。市井流言、匿名信、小字报都曾是社会暴力的载体。但这些传统形式的暴力存在天然限制。比如流言传播速度受制于人际网络,一条谣言从城东传到城西可能需要数天时间,传播范围也受地理空间约束,很难形成全国性影响。

网络时代不同,特别是社交媒体的兴起,信息传播速度呈几何级增长,一条恶意言论可能在几小时内发酵成全国性事件;匿名机制降低了施暴者的心理门槛,许多现实中彬彬有礼的人在网络上会变得肆无忌惮;群体极化现象导致攻击行为不断升级,当个体融入网络暴民群体时,往往丧失独立思考能力……

影视创作者敏锐地捕捉到这个重要的题材。网络暴力既是严峻的社会问题,也像一面多棱镜,折射出方方面面的社会问题,给创作者提供了广阔的表达空间。

2012年,陈凯歌就拍过网暴题材的《搜索》。电影中,电视台拥有专业团队和播出平台,却为了收视率刻意剪辑视频、制造对立;资深记者明知当事人的道歉能平息风波,却选择掩盖真相以延续热点……若媒体背弃真实与客观,其影响力越大,对个体的伤害便越沉重。而随着良莠不齐的自媒体的兴起,新闻伦理进一步被践踏,网络暴力的无序性与破坏力有增无减。

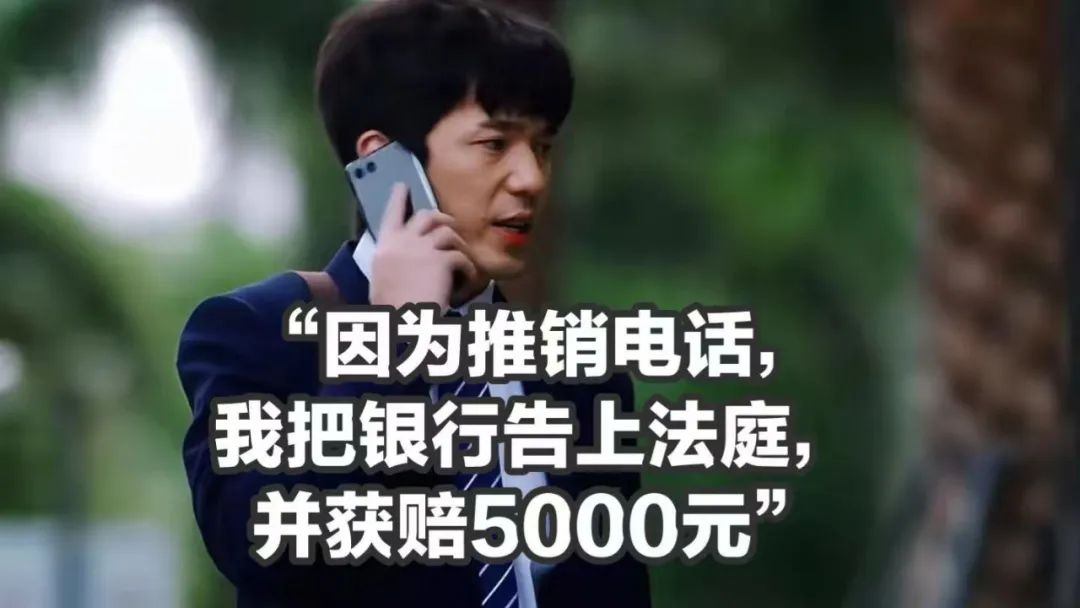

《保你平安》剧照

2022年大鹏执导的《保你平安》,涉及网暴中的“造黄谣”议题。谣言的起点是一名网民为了免费阅读网络小说的章节,在女主人公捐款新闻的评论区捏造了“她是坐台小姐”的虚假信息。这一谣言随后被多人接力传播,每一环传播者都未核实真相,甚至添油加醋,最终演变成“公认的事实”。电影批判了网络暴力的低成本与辟谣的高成本,直指当下网络环境中责任意识的缺失。

2023年忻钰坤的《热搜》,展现了舆论战的双刃剑效应。富商一方利用“议程设置”转移焦点,将性侵案扭曲为“绯闻”,又抛出“援交女”谣言抹黑受害者,再通过“沉默的螺旋”压制弱势群体的声音,甚至胁迫证人改口。资深自媒体人陈妙“以毒攻毒”。精心设计的热搜词条,既能瞬间点燃公众怒火,也能在真相碎片拼接后凝聚正义力量,最终一举扳倒作恶的权贵大佬。

《热搜》剧照

陈思诚的《恶意》,可谓将以前涉及网暴的表达“一网打尽”了。

电影批判了自媒体乱象。传媒公司幕后大老板萧保乾(张子贤饰)为了争抢流量,唯利是图、不择手段。他授意手下发布未经交叉验证的信息,并联合公司旗下的自媒体矩阵,用耸人听闻的片面内容喂养公众的猎奇心理。

电影批判了群体无意识下的道德暴力。坠楼事件引发关注后,网民迅速化身“网络判官”,通过扒皮、人肉搜索等手段对认定的“恶女”进行审判,以正义之名行暴力之实。

电影最终也经由叶攀对于舆论的“操盘”,让自己沦为“恶女”,从而“解救”了被舆论伤害的丧女母亲。叶攀深谙舆论场的法则:人们总是需要一个明确的“靶子”来倾泻情绪,她主动撕碎“正义记者”面具,将那些被刻意截取的过往、被曲解的抉择、被放大的私心打包抛出,亲手为自己贴上“恶女”的标签。这是悲凉的“胜利”,成功转移了乌合之众的情绪,乌合之众没有改变。

当陈思诚追求“深刻”了,观众会买账吗?

《恶意》剧照

“陈思诚模式”碰壁了

去年暑期档,陈思诚追求“深刻”的《解密》扑了个大的,但《恶意》可是陈思诚最为拿手的悬疑片类型。《唐人街探案》IP、《误杀》IP,还有卖了35亿元的《消失的她》,都是悬疑类型。它们在商业上大获成功,陈思诚也形成悬疑片的“陈思诚模式”,即,精准捕捉社会情绪,用类型片的框架包裹尖锐议题,让观众在反转不断的剧情里释放情绪,将“社会痛点”地转化为“商业卖点”。

《恶意》剧照

《恶意》延续了这一模式,结果却“碰壁”了。《恶意》预测总票房为3.5亿左右,这个成绩在冷淡的暑期档不算太差,却是陈思诚悬疑片里票房最低的一部。

陈思诚过往成功的悬疑片,都建立在明确的善恶对立之上,电影设置了具象的“恶人”或“恶势力”作为情绪投射的靶子。《消失的她》取材于泰国孕妇坠崖案,把现实中公众对亲密关系里背叛与伤害的焦虑搬上银幕;《误杀》李维杰为保护女儿对抗强权;《误杀2》林日朗为救儿子铤而走险,将医疗资源分配不均的社会议题转化为具体的亲情困境;《误杀3》首映当日,热搜头条是“萝莉岛”,电影聚焦贩卖儿童这一全球性犯罪链条……它们都用简单直接的情绪冲击,让观众在短时间内获得强烈的情感体验。

《恶意》展现无明确施暴者的“平庸之恶”,没有明确的反派,每个人都是链条上的一环。恶的模糊性与陈思诚擅长的强情绪叙事格格不入。护士、母亲、记者轮番成为网暴对象,加害者与受害者的界限不断反转,观众找不到可以“憎恨”的明确对象,电影丢失了“贩卖情绪”的抓手。

《恶意》剧照

电影能依赖的就只有反转了。虽然现在各种悬疑片滥用反转,让反转有点成贬义词的倾向,但其实,反转本是一种叙事技巧。先是通过信息筛选,构建一套让观众信以为真的显性逻辑,再借助关键信息的突然曝光打破这一预设,被颠覆的叙事必须能反向串联起此前的伏笔形成自洽闭环,最终在观众的认知重构中产生既意外又合理的冲击,收获惊喜感和快感。此前,“陈思诚模式”中的反转为观众诟病。看着是层层递进、高潮迭起,本质是用信息轰炸掩盖逻辑断层,让反转的速度快过观众的反应速度。不带脑子很解压,一思考就觉得四处漏风,电影虽然卖座,但评分都不高。

这一次《恶意》,反转的三板斧也有点使不上劲。一方面,反转的速度不够快。过去陈思诚的悬疑片喜欢把舞台搭在东南亚,靠着异国风情和审查模糊地带,想怎么反转就怎么反转,观众也不会太较真。《恶意》故事扎在国内,说的是网暴这一严肃题材,观众对医院、媒体、网络舆论的运作方式多少都有了解,电影的反转就得按现实逻辑来,而不是乱来。

《恶意》剧照

另一方面,反转的漏洞依然有。护士李悦被塑造成第一个“恶女”,剧情通过她的婚外情谣言、夜店照片等片面信息引导观众认定她是凶手,后来凭好友的一段录音和塔吊上的意外摄像头实现“反转”,牵强又偶然;母亲尤茜成为第二个“恶女”,原型武汉跳楼母亲是普通上班族,影片设置了她为了给女儿攒钱治病去夜场卖酒的桥段,以此来制造母亲形象的“反转”,反而强化了对女性的偏见,也伤害了原型受害者的家属;第三个“恶女”叶攀的反转也很生硬,作为前资深调查记者,她本可通过常规采访还原真相,电影却安排她屡犯专业错误,导致她无形中成为“施暴者”……电影试图用“全员非恶女”的反转来制造戏剧张力,却因太多的逻辑漏洞而平淡无奇。

《恶意》的内在矛盾在于,它既想保持商业类型片的娱乐属性——可故事发生在国内以及电影严肃的社会议题,让主创者不敢放飞自我;电影又试图承载严肃的社会批判——但反转的生硬,导致剧情不够落地。这种摇摆使得影片既不够“爽”,也不够“深”。以前陈思诚悬疑片,观众至少边骂边看,票房蹭蹭往上涨;《恶意》依然有人骂,但娱乐属性降低,看的人就少了。

网暴题材的共性困境

也不单单是“陈思诚模式”的问题。此前,一众网暴题材的电影都没能有口皆碑,与这个题材的难点有关。

网暴虽是社会痛点,却不见得能够充分调动社会情绪。影视作品的情绪感染力,建立在观众与角色的情感联结上,当故事涉及普遍的人类体验时,比如阶层差距、爱情背叛、职场挫折、家庭矛盾等,这种联结最容易建立。网暴题材中,观众都知道网暴不对,但经历过大规模网暴的个体是少数,大家对于这种伤害的认知停留在碎片化信息中。比如《恶意》中,观众可以看到被网暴的丧女母亲很痛苦,但产生的是概念性的同情,既因为网友做出判断所基于的“真相”有限,也因为这种痛苦观众因未经历而有些隔膜。

相形之下,网暴题材卖得最好(票房7亿元)的《保你平安》就很聪明。它不是笼统的网络暴力议题,而是把切口缩小,聚焦“造黄谣”这一更普遍的女性处境。现实里,女性常因穿着、职业甚至善意举动被贴上莫须有的标签,可能是被议论穿着“太暴露”,可能是被猜测“升职靠关系”……观众的共情自然产生。

《保你平安》剧照

网络暴力题材的另一微妙之处在于,影片中那些盲目跟风、出口伤人的网民形象,实际构成了对观影者自身的隐喻。导演试图用镜头质问:你是否也在无意中成为施暴的一员?

这种创作意图很容易触发观众的心理防御机制,多数观众的第一反应是否认。现实中许多参与网络围攻的人,并不认为自己的行为构成了暴力,他们坚信自己在捍卫正义,认为自己的批评是针对“有错之人”的正当反应。电影为了体现乌合之众的非理性,对于网暴人群的刻画也很脸谱化,更加让观众将自己摘了出去。

更关键的是,网友对于一些事件的发言和追问(有的逐渐演变为群体性暴力),其动机并非简单的恶意或盲从可以概括。更多时候,信息的不完整、真相的模糊,迫使人们只能依靠有限的线索进行推测,这种判断注定充满误读,也极易引发网暴。《恶意》一开篇,坠楼事故发生后,警方立即封锁了现场,医院下了封口令,严格限制媒体报道,真相严重匮乏,自媒体才兴风作浪,舆论才各种浮想联翩。

《恶意》剧照

许多被掩盖的真相,正是在持续的质疑与追问中才逐渐显露。网友在真相未明时的评判,既可能走向网络暴力的恶果,又可能是推动真相浮现的原始力量,可能误伤个体,也可能撕开黑幕。如果让众人直到真相出现时都保持沉默,是能避免言语伤害,却忽略了一个问题——如果都沉默了,真相真的会抵达吗?就像《热搜》中,当权贵一手遮天时,不靠舆论的暴力,能戳穿肮脏的真相吗?

由此,网暴题材电影若是不能触及真相与表达的深层矛盾,仅仅是呼吁网友要理性,要善意,要“未知全貌,不予置评”,有时就会变成正确的废话。就目前国内一众网暴题材电影来看,导演纷纷回避了“真相为何稀缺”这个核心问题,就像绕开了“房间里的大象”。所以,既要呼吁网友理智,也要呼吁真相的供给、追问真相何以匮乏,网暴题材电影才能真正实现有效的表达,也才有可能获得商业上的更大成功。

排版:球球 / 审核:然宁

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6128人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里