今年尺度最大的国产剧,烂尾了吗?

作者:三联生活周刊(微信公号)

07-10·阅读时长22分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

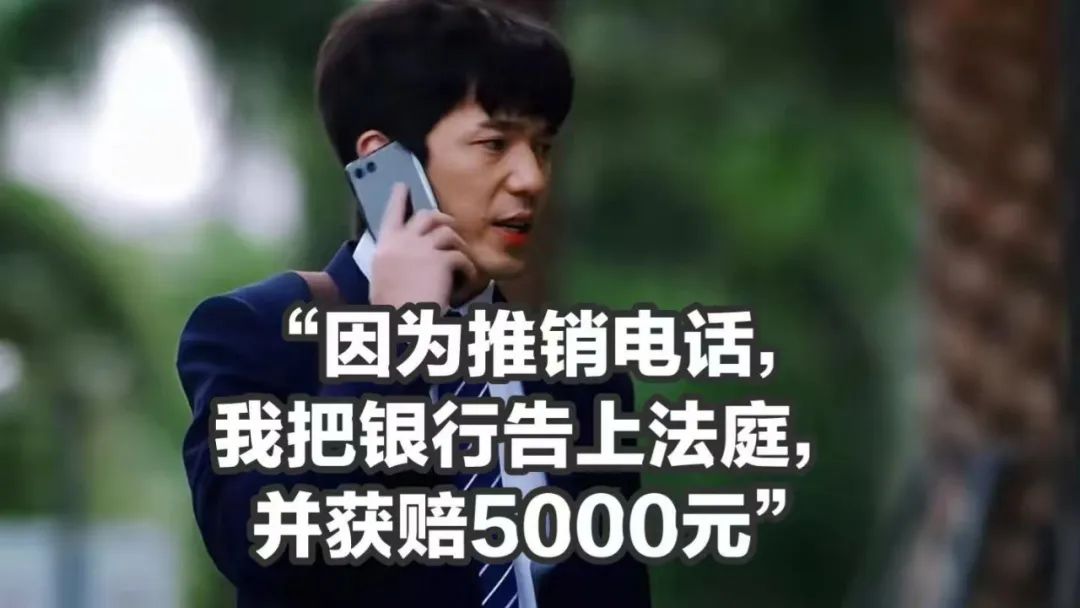

有个让业内心酸的笑话,“暑期档至今,火的只有两部剧,腐剧和反腐剧”。暑期档剧集市场总体表现平庸,“反腐剧”《以法之名》是唯二火的其一,收视率和有效播放量都是不错的水平。

说《以法之名》是今年至今尺度最大的国产剧,并不显得夸张。在“刀刃向内”的主题框架下,剧集对准司法系统内部,剖开了系统的脓疮,对权力场的揭示也很有“实感”,各种“潜台词”场面让观众看得津津有味。

剧集被诟病看得憋屈,超点当晚“以法之名 烂尾”成为热搜第一,不过,观众边骂也边看——这是一部有不少槽点,也有两把刷子的剧集。

有个让业内心酸的笑话,“暑期档至今,火的只有两部剧,腐剧和反腐剧”。暑期档剧集市场总体表现平庸,“反腐剧”《以法之名》是唯二火的其一,收视率和有效播放量都是不错的水平。

说《以法之名》是今年至今尺度最大的国产剧,并不显得夸张。在“刀刃向内”的主题框架下,剧集对准司法系统内部,剖开了系统的脓疮,对权力场的揭示也很有“实感”,各种“潜台词”场面让观众看得津津有味。

剧集被诟病看得憋屈,超点当晚“以法之名 烂尾”成为热搜第一,不过,观众边骂也边看——这是一部有不少槽点,也有两把刷子的剧集。

有个让业内心酸的笑话,“暑期档至今,火的只有两部剧,腐剧和反腐剧”。暑期档剧集市场总体表现平庸,“反腐剧”《以法之名》是唯二火的其一,收视率和有效播放量都是不错的水平。

说《以法之名》是今年至今尺度最大的国产剧,并不显得夸张。在“刀刃向内”的主题框架下,剧集对准司法系统内部,剖开了系统的脓疮,对权力场的揭示也很有“实感”,各种“潜台词”场面让观众看得津津有味。

剧集被诟病看得憋屈,超点当晚“以法之名 烂尾”成为热搜第一,不过,观众边骂也边看——这是一部有不少槽点,也有两把刷子的剧集。

主旋律框架下的“大尺度”

这些年涌现出的扫黑除恶电视剧,从《扫黑风暴》《狂飙》到这一次的《以法之名》,本质上都是主旋律作品。它们以扫黑除恶为背景,服务于弘扬法治精神、维护社会正义的主流价值导向。

不过,它们大受欢迎,显然不是因为很正能量,而在于将主旋律内核与批判现实主义手法有机融合,突破了传统主旋律作品的叙事框架。换句话说,你要呈现扫黑除恶的成果,也必然就得呈现“黑”与“恶”。这就给剧集的“大尺度”创造了空间。

《以法之名》是一部聚焦司法系统自我净化的剧集。

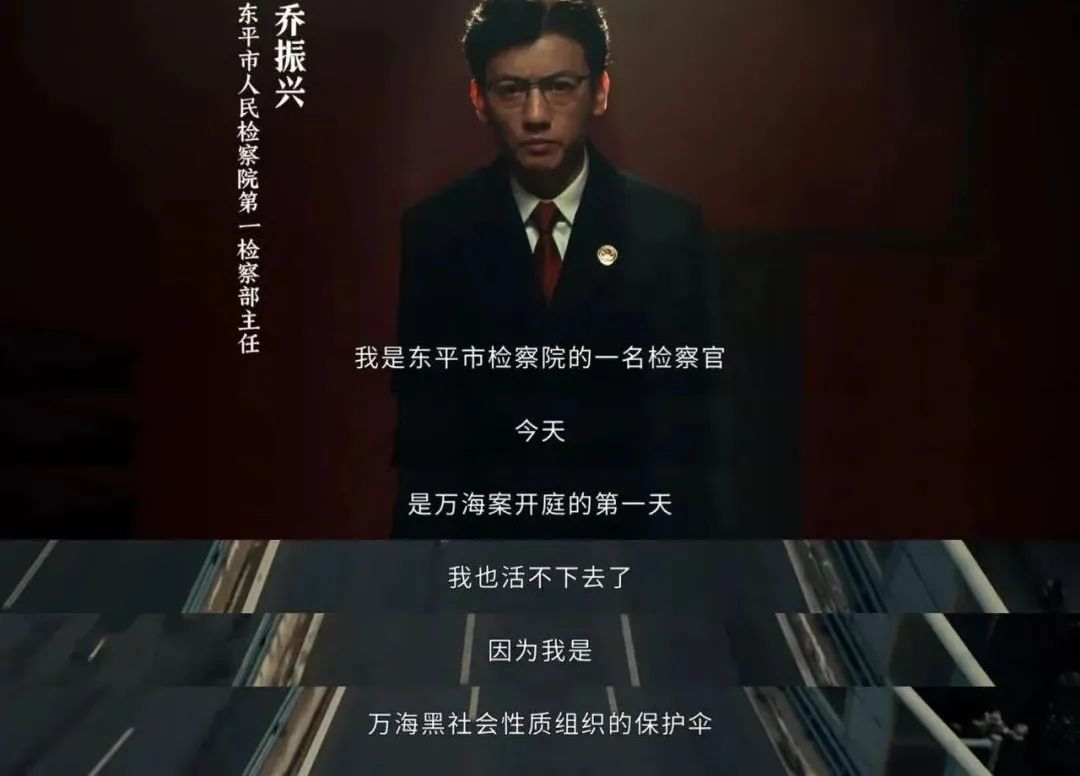

万海集团董事长万海(杨烁饰)被指控组织暴力交易、强抢集散中心,庭审现场万海律师张文菁(董倩饰)当庭翻供,称其被栽赃陷害。与此同时,万海案前主办检察官乔振兴(是安饰)离奇死亡,留下视频自称“保护伞”,现场存在种种疑点,暗示他杀可能。

海东省检察院检察官洪亮(张译饰)与郑雅萍(蒋欣饰),在调查东平市“万海案”过程中,发现东平市司法系统内部盘根错节,权力与利益交织,甚至“万海案”还牵涉到东平市政法委书记兰景茗(刘佳饰)、省政协副主席江旭东(施京明饰)等高层……在专案组的不懈努力下,“万海案”的真相得以大白,保护伞被一网打尽。

剧中万海集团被构陷为“黑社会”的情节,是司法异化的典型样本。一家做大做强的民营企业,因拥有优质铜镍矿资源而成为权力掠夺的目标。为将其彻底整垮,黑社会组织收买了政法系统的一众内部人员,通过伪造口供、篡改证据等手段炮制涉黑罪名,以万海儿子万潮的安全胁迫万海认罪,再利用司法程序将万海定罪,最后“合法”地掠夺企业的资产。

检察官乔振兴的遭遇,则让人联想到《沉默的真相》里江阳。他本是负责万海案的检察官,坚持法律与正义,很快被撤换。乔振兴咬住案件不放、继续调查,却被杀害。凶手伪造自杀现场,还通过栽赃受贿款等手段,彻底抹黑乔振兴的声誉,对他进行了系统性绞杀,可谓“长夜难明”。

公检法本该守护正义,一旦沦为作恶的工具,就有可能“合法”地搞垮一家企业、“合法”地杀害一个检察官,这比任何赤裸的暴力更令人胆寒。《以法之名》直面系统脓疮、不回避权力监督的短板,让观众看到法治进程中的挣扎与阵痛时,实现了叙事上的突破。

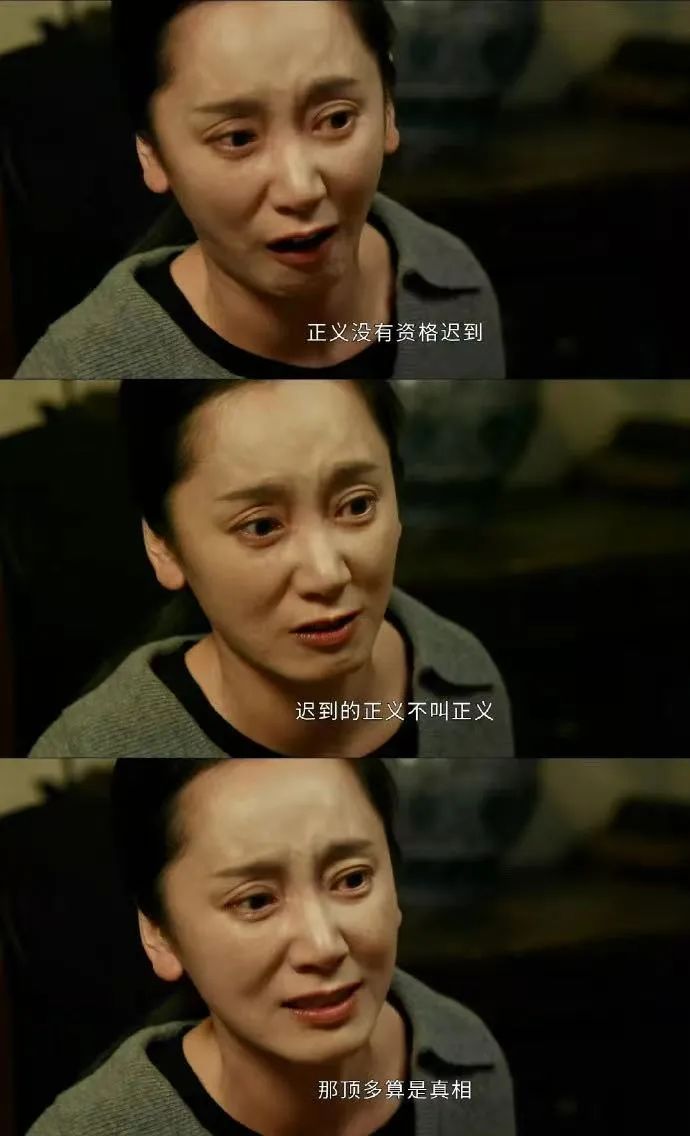

以前我们总说“正义虽然会迟到,但不会缺席”,但剧中张文菁律师有句台词让我印象深刻,“正义没有资格迟到,迟到的正义不叫正义,那顶多算真相”。这是理念的巨大进步。正义“迟到”的背后是失职,是制度漏洞的代价。不逃避、不粉饰这一点,是司法改革需要的担当,这是一种更加有力有效的主旋律表达。

权力场的“实感

扫黑题材影视作品一度层出不穷,许多作品试图以大胆尺度吸引观众,但成功的并不多。尺度大是“噱头”,可以吸引一部分观众入场,但能否让观众留下来,取决于剧情能否令人信服,特别是,剧中的权力场是否具备“实感”。这种“实感”不能靠道听途说瞎编,编剧要么曾是“局中人”,要么需要经过大量的调研。《以法之名》历时三年实地调研,走访四省十余个检察院,采访超百名检察官并查阅大量案卷。这个工作没有白费。

剧集让一些观众联想到《人民的名义》,比如权力场中的人物关系。

男一号洪亮,看似是个不得志的检察官,但他的岳父江旭东曾是东平政法委书记,现任海东省政协副主席。

男二号李人骏(李光洁饰)是东平市检察院代理检察长,他的妻子柳韵(毛俊杰饰)担任东平市平山开发区管委会副主任。柳韵的另一个身份是东平政法委书记兰景茗(刘佳饰)的外甥女。李人骏妹妹是当地电视台的记者,她的未婚夫程子健曾经也是检察官,后来辞职成为当地的大律师。

洪亮、李人骏还有一层关系,他们与被害的检察官乔振兴是昔日同窗。乔振兴的妻子是一名教师,他的弟弟则在东平市公安局任刑警……

发现没有:剧中公检法系统的人,他的其他家庭成员,有很大的概率也在公检法的同一个系统、或者不同系统任职;公检法人员的伴侣,也无一例外都是“体制内”的,差别仅在于,有的家庭背景显赫,有的比较普通而已……此前《人民的名义》就是如此。侯亮平是汉东省检察院反贪局局长,妻子钟小艾是中纪委调查组委派员;李达康是京州市委书记,妻子/前妻欧阳菁是汉东省京州市城市银行副行长;祁同伟是省公安厅厅长,岳父曾是汉东省省委副书记、省政法委书记……

《人民的名义》剧照

这并非杜撰,现实中权力场的婚姻呈现类似特征,并且层次越高越明显。虽有现实的原因,比如圈子相对封闭,接触的大多是同行或相近阶层的人,有更多共同话题,但也有精心的“计算”。家庭成员身处不同的单位,有的掌握审批权限、有的负责政策制定、有的负责人事安排,既能共享资源,又能互相照应,在关键时刻相互支撑,让权力更加稳固,甚至更上一层楼。

《以法之名》并没有刻意去批评权力场的这种人际关系——这也是“人之常情”,所谓“门当户对”嘛。但只要客观展示这一切(正面主人公也不能免俗),观众就能领会到权力网络如何在日常中运作,比如一次看起来很合规的人事调动,背后可能牵扯着盘根错节的关系网。

置身于这样的关系网中,洪亮也必然面临着考验。比如当他准备加入万海案的专案组时,高官岳父就这样“敲打”他,“案子是查不完的,可是家呢,只有一个,所以我希望你呀,孰轻孰重,想想清楚”。换位思考,代入洪亮的立场,有多少人敢违逆高官岳父呢?这也从反面验证了这种权力场联姻的“副作用”:当法律遇见血缘,当原则碰上人情,所谓的公平正义,往往要先过“自己人”这一关。

权力场的“实感”,既有明面上却未必为公众所知的东西,也有大量的“潜台词”。不用挑明,话里带钩,点到即止,但彼此心照不宣。

比如兰书记在小食堂宴请指导小组,明面上感谢指导小组,但她严肃地批评手下,“指导小组是干什么的,那指导、指导,是引方向、指路径的,什么事情不能全指着指导小组来做,他们才几个人呀,他们不可能事必躬亲”,她又转头对指导小组组长郑雅萍说,“再说了,你们都替他们做了,不就把他们养懒了,养退化了”。

这番话表面客套,实则暗藏警告。她强调指导小组只是“指导”,等于明说他们没有实际调查权;说“不能全指着他们”“他们才几个人”,是在暗示地方才是主导;对郑雅萍说“替他们做了会养懒”,看似督促地方主动,实则是提醒指导小组别插手过深……短短几句话,既维持了表面和谐,又划清了权力边界,把“到此为止”的态度表达得滴水不漏。

类似的“话术”在《以法之名》中比比皆是,兰书记的“话里有话”已经炉火纯青。又比如乔振兴“自杀”后,市公安局副局长孙飞向许局提出要接管这个案子(孙飞是“保护伞”,接管案件方便他做手脚),许局是不同意的,这时他接到兰书记的电话,兰书记问了案件情况后,说了一句“另外,孙飞最近表现怎么样,他一直挺想进步的”,许局回了一句“明白了,兰书记”,就把案件交给孙飞。兰书记打个官腔,就达到了干预案件的目的。后来孙飞被捕,兰书记却当面训起许局,“早就跟你们说过,用人要谨慎,万海案、乔振兴案都交给孙飞去办,你就那么信任他?”兰书记就这样把锅甩给手下,把自己摘得干干净净。

《以法之名》把权力场的“实感”,用很生活化的场景呈现出来。权力场的“学问”,是咱老百姓客厅里的高频话题,也难怪《以法之名》在电视端的收视率不断冲新高。

漫长的“憋屈”

在长剧萎靡的当下,《以法之名》的播出成绩不错,但跟同类型的《扫黑风暴》《狂飙》等相比较,集均播放量完全不是一个量级。在一众好评声中,“以法之名 剧情拖沓”“以法之名 憋屈”等话题也在微博上有居高不下的讨论度。

吊胃口,但也很“憋屈”——这是《以法之名》给很多观众的观感。这部36集的电视剧,直到第24集专案组成立之后,正邪的对抗才真正达到一种“势均力敌”的状态。虽然从一开始,万海案就透着诡异,乔振兴的死因明眼人都能看出蹊跷,可指导组进了东平,就是被困在繁琐的程序里动弹不得,正邪对抗变成一边倒的碾压。

一些观众的理由是,黑恶势力为所欲为、主角团节节败退,剧集这样处理为的就是凸显现实的残酷云云。这一说辞误解了创作与现实的关系——现实中的无力感,不等于影视剧的沉闷冗长,案件错综复杂,不等于推进时缺乏章法。艺术加工不是说美化现实,而是需要提升“艺术性”。《沉默的真相》中江阳、《狂飙》中安欣的遭遇多么憋屈,但观众并不会有观感上的“憋屈”,因为两部剧中,哪怕正邪的力量悬殊,正义的反抗始终顽强不屈。

正邪力量的失衡,问题首先出在灵魂人物洪亮的塑造上。

由于张译近年来频繁出演公检法题材,观众难免审美疲劳,也可以看出张译做出差异化的努力,比如做了很多设计,演出洪亮的“无奈”和“喜感”。洪亮仍有很多优点——比如坚守原则、重情义、有韧性,但他失去了此前角色的“主动抗争”。妻子软硬兼施催着去北京国企做法务,高官岳父江旭东劝他改行,他也一心盼着辞职。对现实的妥协、对人情的顾虑、对前路的犹豫,让洪亮终究没攒起一股豁出去的劲,他难有破釜沉舟的决绝,一直在纠结在犹豫……是的,这又是“人之常情”,观众可以理解一个凡夫俗子的犹豫,可作为第一主人公,就这么犹豫了20多集,看着正义人士被侮辱被损害得七零八落仍“犹抱琵琶半遮面”,我很难对这样的主人公产生情感上的认同。

我们期待英雄式主人公或悲剧式主人公,这源于对超越性的向往。现实中个体常感渺小,面对困境多有妥协,英雄式主人公不然,他们的果敢与坚定成为现实缺失的补偿,让我们在虚构世界里体验突破束缚的力量,看到冲破阻碍的可能。即便身处绝境,主人公抗争姿态本身就形成强大的情感冲击,憋屈的境遇升华为对人性光辉的见证,观感上的压抑被深层的感动所替代。正因为如此,江阳和安欣的处境那么悲催,观众仍觉得有力量。同理,《以法之名》中染了一头红发的万潮成为全剧最圈粉的角色之一,观众一直怕他死了,他虽然鲁莽冲动,但从不屈服。

《以法之名》是塑造了一个不同的检察官形象,但为了不同而不同反而让角色“无力”。大结局时,洪亮最终选择“大义灭亲”,很崇高被悲壮,但从犹豫着要不要追查,到骤然做出撕裂自我的选择,中间少了些让人心领神会的情绪铺陈。同样显得突兀的,还有李人骏的塑造。一开始他着急推进把万海案办成铁案,完全是精致利己“官迷”的做派,后来却判若两人,先是决定对万海案抗诉,各种“他突然才知情”,完全像“傻白甜”,实在割裂。

“憋屈”的另一由来,是整部剧节奏的拖沓。不必再辩解是案件复杂了,请看看是不是几乎每一集都会大量没完没了的闪回戏份,注了多少水?黑社会小头目,每次一出场都在慢悠悠吃火锅,有必要吗?司法系统与黑社会组织的勾结,通过一些关键桥段已经可以充分揭示,有必要巨细靡遗反复强调吗?本来剧情就令人憋屈,不必要的拖沓让憋屈感加强,大结局时一众角色“赶趟”下线更是让观众如鲠在喉,被骂“烂尾”也不冤。

边看边骂,我还是把《以法之名》追到最后。不论如何,它的“刀刃向内”带来了叙事上的突破和看点,希望这能成为影视创作的常态。直面大尺度的黑暗并不会让我们失去信心,相反,只有当我们有勇气直视它、对抗它,光才能穿透它。

排版:小雅 / 审核:雅婷

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章524篇 获得0个推荐 粉丝6128人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里