吴谢宇案|没有人是这个社会的“陌生人”

作者:三联生活周刊(微信公号)

05-07·阅读时长14分钟

文|吴琪

敲开陌生人的门

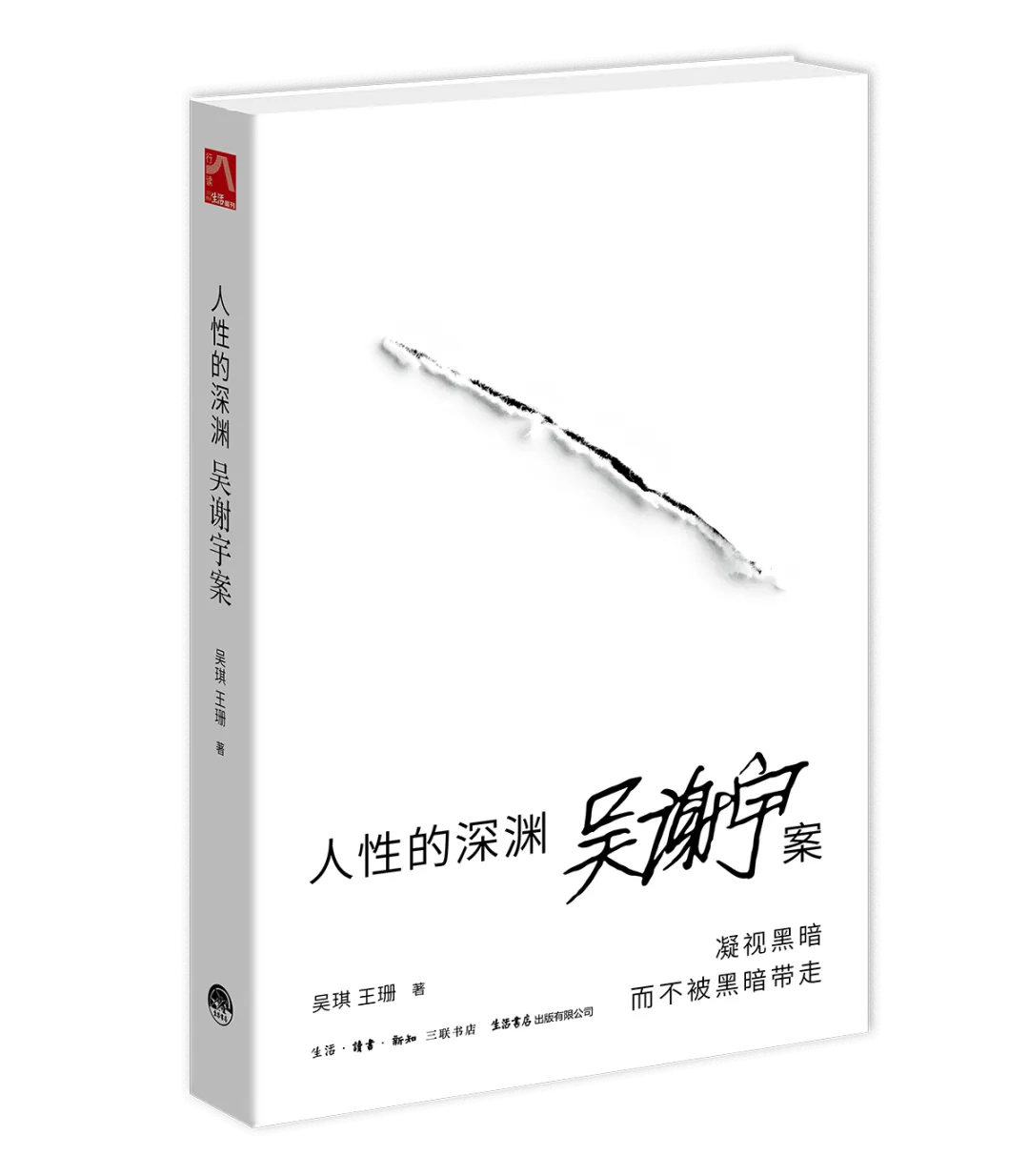

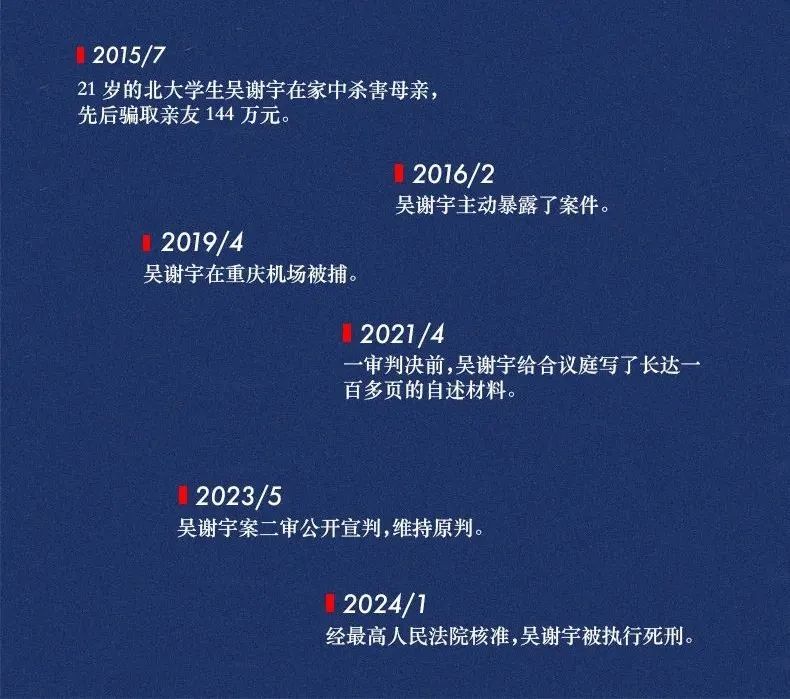

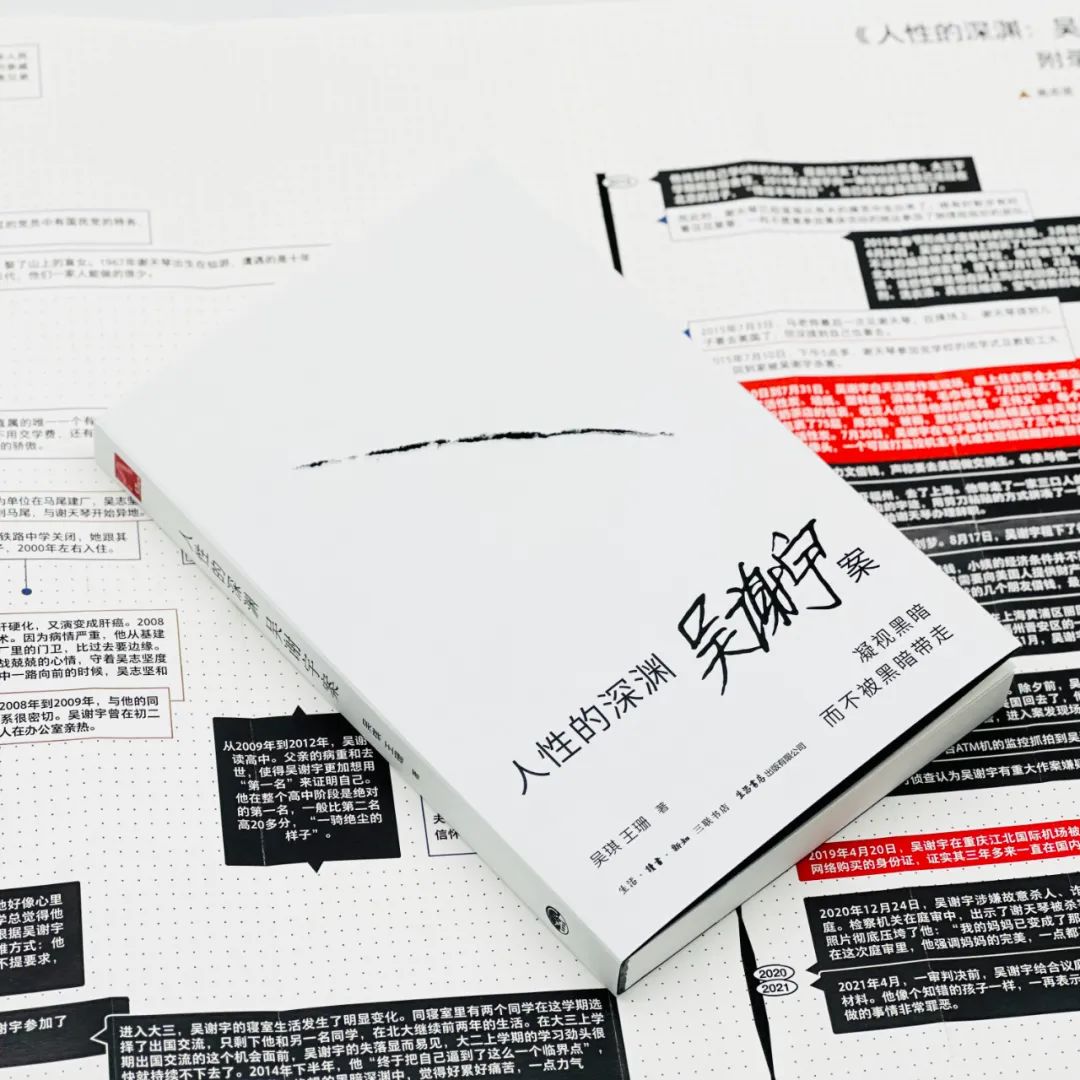

这个五月,我和王珊的新书《人性的深渊——吴谢宇案》上市了。为什么我们要用一本书的形式和体量来记录一桩发生于2015年的人伦悲剧?案件过去了将近十年,吴谢宇也因为罪行在2024年1月被执行了死刑,我们这十多万字的采访调查,能够给社会提供什么样的视角和意义?当我们近距离凝视和剖析案件中的人物和关系时,我们到底在体察和反思什么?

类似的疑问,是我在记者工作中常常要去回答的——当我们进一步凝视黑暗,我们看见了什么?

其实在采访中被人拒绝,对于做社会新闻的记者来说,真是家常便饭。我们总是抱着“必须要采访到”的决心,怀着忐忑的心情,小心翼翼地推开一扇扇陌生人的门。一个极端的违背人伦的惨案背后,亲人朋友的情绪非常复杂。回避,是多数人的一种本能。

在采访吴谢宇案件中,有几个情感的瞬间,总是在我脑海里回旋。张力文,他是吴谢宇父亲吴志坚好友中的一个代表,吴谢宇在2016年初被捕的消息传来,他马上联系吴谢宇的小姨,让她们去看“孩子”时带足衣服,“我心里有一个期望,说不定抓错了人呢?!”但实情让人震惊。这之后,吴谢宇在看守所给亲戚朋友写悔过书,其中包括写给张力文的,张力文不回信,甚至也不太想读信,只托人带去一句话,“好自为之”。

作为吴家的好友,基于一种传统观念的朴素愿望,张力文觉得应该做点什么,“总不能让这个家庭,一个人都留不下吧”。但是为一个杀了母亲的人辩护,他也知道于情于法都不容,更何况互联网上的舆论,也是一把看不见的利刃。在吴志坚朋友们的聚会上,这些五十多岁的人会因这种争论而险些互相动手。每一次跟媒体的接触,对他来说都是一种两难。

张力文是吴志坚和谢天琴的同龄人,他们互相陪伴着,从乡村(镇)进入到福州这样的省会城市,成为家族里福州的“第一代移民”,从头建立全新的生活。他们通过高考改变了命运,在孩子的教育上也笃信“知识改变命运”。过去三四十年经济的快速发展,让太多人感受到了现代化带来的眩晕,前人的生活经验变得不再管用,这一代人只能靠着自己摸石头过河,他们也不可避免。福建人重土重乡,城市规则与传统社会的冲击和对撞,他们也感受到了。既要经营孕育自己的小家庭,又要满足传统社会对一个人在家族作用中的定位。我从张力文看似庞杂的自我讲述里,看到了非常熟悉的中国整整一代人的人生历程。

案件从2016年公安侦查到2021年法院一审判决的过程中,公安跟张力文打过几次交道,因为他是吴谢宇被控告诈骗的受害人。但是对张力文来说,司法意义上与案件的关联,并不能解答他的困惑,也不能安抚他起伏的情感。

采访过程中,张力文问我们,“法律是可以给一个判决,但是谁能告诉我为什么呢?我被通知去参与案件的开庭,仅仅因为我被吴谢宇骗了钱,我是作为受害方去的。可是我所知道的这家人的故事,他们的情感,有谁在乎呢?法官、公安、律师,谁能告诉我,好好的一家人,怎么会走到这一步呢?”

张力文说这话时,一只手扼住另一只手的手腕,他痛苦地闭上眼睛。那一刻的情感,我觉得很受震动。

在他的理解里,吴谢宇更应该超越他们这代人,他有那么显赫的外在,他完全在城市里出生长大。在采访中,吴谢宇父母双方的朋友都会问道,“为什么?”在周围的熟人看来,“他不是以全福州市第二名的成绩考上了最好的高中吗,他不是在高考前就被北大‘抢’到手了吗?”在当下的社会语境里,还有比这些,更能证明一个年轻人优秀的证据吗?

插图|老牛

我们接近谢天琴好友马老师的过程也并不容易。2023年初我到福州去找马老师的时候,王珊嘱咐我先吃饱饭,因为她之前为了等待马老师开口,等了四五个小时。马老师见到我,非常为难,她说她一想到谢天琴的悲惨遭遇,她就很难睡着觉,口腔就开始溃疡,她那痛苦又不解的情感流露,也让人动容。

但是马老师也一直不能释怀,她应该是在2015年7月惨案发生前,最后看到谢天琴母子俩在操场上散步的人。她多年来扮演着谢天琴大姐一样的角色,为她的家庭生活出谋划策。“为什么?好好的一家人,怎么会走到这步呢?”张力文和马老师提出的疑问,我在想,也许正是记者和媒体的工作空间,或者说是我们存在的一种价值。如果做社会调查的记者,看不到极端事件背后的意义,看不到悲剧带来的警醒,我们就很难在一次次被人拒绝之后,又试着再一次敲开他们的门。

《三联生活周刊》记者的采访传统比较朴素,只需要呈现出自己作为一个活生生的人的本色,自然而然地开始聊天。在内核里,记者平时接受的训练,是把自己作为超脱于某一事件的“陌生人”,不受限于当事人的局部视角。但这完全不等于在情感上超脱于我们正在采访的事件,相反地,情感上我们必须投入进去,与任何一个普通人一样,听采访对象讲述的时候,有惊诧有叹气,当他们难过地闭上眼,我们也经常是红了眼圈。所有让我们感慨的地方,也是可以自然而然提出问题的时刻,交谈就会顺畅地进行下去。

关起门来的三口之家

悲剧发生之后,其他人的生活还得继续。当我走进事发地所在的福州教育学院第二附属中学(报道中简称为“铁二中”)家属楼时,这种感觉尤为强烈。

吴谢宇一家三口一直住在谢天琴单位分的房子里,谢天琴所在的“铁二中”属于当初因配套铁路系统而建立的学校。从地理位置来说,它也处于被迅速现代化的城市给边缘化的区域。惨案已经过去将近十年了,吴谢宇家在一楼,阳台上一直被几块扯起来的布遮得很严实,布面因为日晒雨淋,早已看不出颜色。楼里居住的谢天琴的同事们,多数已经是退休状态。到了饭点,饭菜的香味从一扇扇门窗飘出来。谢天琴是这拨同事里年龄小的,当初这些老师们一起从南平调到福州,“铁二中”特意又给他们加盖了两栋家属楼。2023年,谢天琴如果活着,也到退休的年龄了。

2000年谢天琴一家三口搬进去的时候,吴谢宇6岁,在这个70平米的空间里,吴谢宇度过了6岁到15岁的重要时光。在关起门来的三口之家的空间里,他们的真实生活,到底是什么样的呢?

一个看似突发的极端案件里,母亲和儿子成了剧烈冲突的两方。人们自然而然的疑问是:这到底是妈妈的问题,还是儿子的问题?事情为什么到了这一步?如果按照简单归因的思路,记者的采访很容易局限于“在妈妈和儿子之间找问题”的想法里,到底是这个妈妈让儿子无法忍受,还是儿子的人格出了大问题?

但是有经验的调查记者会对这样的思路非常警惕,我们能猜测到的原因,都可能是这个真实事件的一部分,但不要仅仅因为这些浮在面上的原因,而遮蔽了底下的多重“地层”。真实的生活中,多个元素在同时跃动,有的按照必然性在它的惯性轨道上奔驰,有的并没有明确的方向,还有一些纯粹是外来的一瞬间的偶然力量,也有可能改变一件事情的面貌。所以在试图看到“多因致果”的过程中,记者的思路要保持相当的开放性。

一开始,我们得到的三口之家关系的文字材料,是吴谢宇自己的讲述。2021年夏天一审被判死刑之后,他有了强烈的和外部交流的动机,他给舅舅、小姨、姑姑、张力文等七八个人写信,希望获得谅解。

可以说,吴谢宇写这些信,有着非常明确的动机。在此之前的2021年春天,他也写了100多页的材料提交给法院的合议庭,希望法官能够了解他的过去,能给他一次赎罪的机会。这些大段大段的文字,情感上非常黏稠,却极少有事实的讲述。也就是说,如果我们想从几万字材料里辨析出来,他的成长经历到底遇到了什么事情,非常困难。

他更多的是“我多么多么爱妈妈啊”“我的妈妈是世界上最完美的妈妈”这种浓度很高却非常抽象的表达。他也跟一审律师说,他最怀念的就是爸爸去世之前一家三口的日子。我们追问律师,那具体是什么样的日子呢,他有没有描述是什么场景,一家人处在什么样的状态中?律师想想说,吴谢宇描述的是他在做作业,妈妈在厨房做饭,爸爸在看电视。在我看来,这其实是一个缺乏交流的场景,家里三个人各做各的事情,相安无事而已。但为什么这个场景对吴谢宇来说,都已经是一个极为满意的却只能怀念的状态?仅仅是因为爸爸去世了吗?在爸爸去世前,他们一家三口其乐融融地相处多吗?关于吴谢宇和爸爸妈妈的相处,我们也通过采访获得了两方不同朋友的口述材料。

张力文带着王珊采访了吴谢宇的大姑,大姑讲述的是吴家在农村的贫穷和疾病,命运怎么一次次因为家里男性的丧失,而把她们推向进一步的窘迫。压在吴谢宇爸爸肩上的重担,连跟他十分熟识的张力文都很吃惊:吴志坚为人处世非常和善,让人很放松,也从不小气。可是谁能想到,他在农村的大家庭,所有的“窟窿”都需要他来不断填塞。这是他一辈子都不能真正完成的人生“功课”。

大姑对谢天琴的心态有些矛盾,一方面谢天琴在她看来很不好相处,她受了一些气,也很心疼弟弟在肝癌晚期的境遇。另一方面因为谢天琴对金钱不小气,大姑又觉得这个弟媳是合格的。在这个小家面前,大姑所代表的吴家的农村大家庭,是几乎帮不上忙的。吴志坚临终前的一个多月,她们作为亲人,给予了温暖的照护,这也是她们唯一能做的。吴谢宇上大学以及后来出事,都远远超过了农村这一家子人的经验范围。大姑除了掉眼泪和难过,做不了别的。

从马老师、张力文和大姑的表述来看,谢天琴在行为上是一个内敛克制的人,道德要求高,不愿意求助于人。她的洁癖非常严重,严重到了不近人情的地步。她和多数人保持着距离,没有往来。跟她接触的这几个人,也都是把洁癖仅仅看作她的一个特点,能够包容的人。吴志坚在大家看来开朗平和,若不是肝癌使他英年早逝,他平稳的人生还能一路向上。

除了谢天琴显得突出的洁癖,这听起来多像一个普通家庭的故事啊。待到我们了解到更多谢家的历史,对于代际间家庭创伤的传承,又有了一层深切的理解。这也是当我们更深入了解这个家庭后的感慨,如果不是最后那场惨案,这个家庭显得多么平凡而有代表性。

中国有多少在城市里新建立的小家庭,爸爸以工作为主,妈妈的情感和精力主要奉献给了家里。他们不让孩子做家务,不让他操心家里的任何事,就是为了让孩子一心一意学习。这在很多人看来,有什么不对吗?他们总是在忙碌,但是很少用语言去交流情感。那些不可说,无论是家族痛苦的历史遭遇,还是人与人相处的情感伤痕,都构成了家庭的空洞。

但张力文、马老师和大姑的讲述,也使我意识到了,谢天琴的角色不仅仅是妈妈,吴志坚也不只是一个父亲,他们同时是他们自己。也就是说,他们作为独立的个体,有他们的成长轨迹和时代痕迹,有他们的个性、期盼、欲望与命运。所以我们试图了解的,不仅仅是这一家三口在隐私空间里的生活,我们也应该看到这三个人各自的来处,家族、时代在他们身上叠加的影响。这个事情的景深,使我从一起极端的命案,看到了背后更具普遍性的基底。我们不只是在写一桩奇观式的案件,我们不只是在远处毫不共情地观望“他们”,我们看着看着,在其中发现了“我们”。

吴谢宇对自己弑母动机的描述,可信吗?他对妈妈心态的推测,是真实的吗?因为他在绝大多数的材料里,他说自己的逻辑是:妈妈不想活了,他希望帮助妈妈解脱。当我和王珊一开始接触他的自述材料时,对他的讲述很反感。因为这里边最大的一个逻辑是:我妈妈活得多么辛苦、多么不快乐,她想死,我帮了她。可是一旦回到他的处境,那就是他非常想活,希望世人给他一个赎罪的机会。为什么妈妈的生命就可以被残忍剥夺,而到了他自己这里,生命就这么可贵呢?

我把我的疑问抛给了吴谢宇的一审律师,她说她也感受到了吴谢宇的分裂。本来按照最有利于他脱罪的说法,那就是讲述妈妈的不好。因为妈妈不好,而使他产生了极端暴力行为。而吴谢宇完全不允许任何人说妈妈不好。可是一审真被判了死刑,当死亡迫近了,他真实地感到害怕了,他也不再说“赶紧判我死刑”这样的话,他确定,自己想活。似乎只有死亡指向自己,他一直躲在“爱妈妈”这个心理状态背后的自我,才能真的意识到自己内心深处的主张,并把它说出来。他如果能更早地意识到爱包裹的恨意,意识到自己的懦弱和傲慢,是不是反而不用实施如此极端的行为呢?

当我们多次一遍遍细读吴谢宇的自述材料,似乎能慢慢知晓他的逻辑。这种“知晓”完全不等于认同,而是能逐步适应他想问题的方式。在小家庭一切以他为中心的养育里,吴谢宇习惯了从自我出发,即使在父母辈的大家庭里,他也一直因为成绩好,被所有人称赞。在2021年4月交给合议庭的材料里,他说意识到自己之前的自私,从来不需要考虑别人,也从来不会对同龄人敞开心扉。因为他是遥遥领先的第一名,不需要从任何人那里汲取能量。

吴谢宇的大量自述、信件、谢天琴的日记和信件,构成了我们理解他们内心世界的一个窗口。谢天琴的私密记录,完全不以日后会被人观看而记录。吴谢宇的自述则有着强烈的活命诉求。所以作为记者来说,并不是简单地全盘相信吴谢宇的自我表达而采信他的材料,而是在事实比对、情感梳理的过程中,尽量去还原他理解这个世界的方式。

与吴谢宇相处过的中学和大学同学、邻居、姑姑、表哥、前姨夫、父母的朋友们,也都是我们的采访对象。2023年7月,王珊还设法采访到了吴谢宇的前女友。我们感谢所有的采访对象,他们揭开这些伤口,也有可能让更多人看到了悲剧的警示性意义。

文字材料和采访所得的材料,到底能怎么形成一个相对客观的呈现,是我们最为在乎的。有的人看到吴谢宇听话、阳光的一面,有的人看到他作为孩子非常在乎妈妈的那一面,有人看到他活得很机械的一面……正是这些“多面”,让我们意识到,一个真实的人和他所处的环境,永远不是单一的静态的。

持续的关注

回溯起来《三联生活周刊》报道吴谢宇案的过程,我们的关注跨越了好几年。2016年案件暴露出来不久,记者陈晓就希望通过采访吴谢宇在北京大学的同学,来切入这个事件。她当时的采访不太顺利,吴谢宇的同学那时正处在大四,毕业前夕的年轻人马上要各奔前程。在这个过程中,陈晓也感受到了,“90后”精英们彼此的疏离。她后来采访到吴谢宇同一届的一位男生,他跟吴谢宇交道并不多,但是他对于北大有着自己独特的“社会观察”。这也为我们了解这个小社会,打开了视野。我们的记者杨璐在为“小镇做题家”封面做采访时,无意中采访了吴谢宇的一位同学,这位同学详细讲述了吴谢宇这样即使是城市里长大、但由于思路都局限在做题的人,到了大学是如何失落、如何发现自己是“小镇做题家”的。

北京大学校园内景象(图|视觉中国)

当王珊2022年再度联系吴谢宇的同学时,这时候他们大学毕业已经6年了,成了各个行业里的精英。或许是生活打磨了他们,或许是他们当年心理上没有做好准备去面对身边人的这样一个惨案,几年之后,他们反而愿意去直视这件事情。王珊采访到了吴谢宇大学同寝室的同学,以及他的一位师兄。两位都毫无保留地向我们讲述了他们和吴谢宇相处的细节,他们的认知、疑惑和感触。我们的记者王海燕也曾在吴谢宇2019年被追捕归案之后,对吴谢宇的亲戚、同学、朋友、吴谢宇在重庆逃亡时的同行等做了深入采访。正是基于以上种种同事们的努力,使得我在2023年初进入到这个案件采访时,已经有了认知的一些基础。后来我和王珊获得的关于这个案件的各种司法材料,也为我们的报道提供了严谨的事实。

谢天琴在仙游的老家,位于格局比较传统的街坊四邻当中。与主干道垂直的若干个街巷,曲曲弯弯,一眼看不到头,邻居们挂出来的衣服,晾晒的瓜果,开敞的大门,使得这里烟火气十足。谢天琴一辈子在逃避的,就是这种气息。她是在抵抗环境中成长的,她内心的艰难和压抑,可想而知。吴谢宇本来作为90年代出生的人,并不用天生背负外公的苦难和奶奶的穷困,但是家族命运的传递,以我们看不见的方式,影响着我们。而他作为一个有主动性的个体,没有选择往善的方面改变些什么,而是用最极端的恶来剥夺妈妈的性命,毁灭命运。每每想起仙游那些传统的街巷,朴实的人家,我都忍不住非常感慨。

谢天琴仙游县城老宅所在的街巷(张雷 摄)

在我写这篇长文的过程中,主编李鸿谷也给了我非常重要的意见和提醒。李大人作为一名老记者,深知要公正合理地叙述一桩人伦惨案,并不容易。他提醒我不要试图去找到一个答案,可能并不存在一个我们想象中的“答案”,它并不是一个放在长凳上的物品,等着我们去拿取。逼近真相的过程,这个过程本身或许就是最真实的但也并不明了的“答案”。他也让我不要太过试图解释一个人内心的恶从何而来,这是多少哲学家文学家也解释不清楚的命题。他说,每一代人面对命运,都有他们承受和抵抗的方式,看到这些,呈现这些,是我们的责任。还要感谢三联生活书店的同事在这本书后期制作、出版过程中付出的热情与耐心。我们也很感谢这本书的特约编辑、我的同事罗丹妮,她的专业性和热忱,使我们更加确信这本书的意义。

新闻报道永远受时间的约束,我们永远在缺憾中,抱着一堆采访得来的残片,努力拼出生活原本的形状。写作过程中,多次沉浸在这个惨案的材料中,使我会不由自主地掉眼泪。但是记者要做的,是凝视黑暗,而不被黑暗带走。我知道我们记录的不是一桩仅供猎奇的惨案,我们多多少少从中看到了身边人的影子,看到了时代的痕迹,看到了我们培养孩子的急切,看到了高速度发展被遗落下来的情感缺憾。一开始,我们以为我们在观看“他们”,然而没想到,凑近了,这里边看到的却是“我们”。没有人是这个社会的“陌生人”。

5月9日19:00,我们邀请作者吴琪、王珊,与嘉宾老师甘阳、梁鸿、贾行家一起,从这本书出发,聊聊案件背后的复杂动因与可能的症结,从各自不同的视角探讨:

为什么这样的悲剧会发生?我们与恶的距离到底有多远?在法律的判决之外,我们的社会该怎样理解这样一桩案件?

没有人是这个社会的陌生人,也许我们可以做点什么,做出某种改变,不再让悲剧发生。

活动名额有限,请点击海报报名

活动名额有限,请点击海报报名

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5976人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里