年轻人最应该读懂的女作家,为何是她?

作者:三联生活周刊(微信公号)

04-26·阅读时长25分钟

*本文为「三联生活周刊」原创内容

“我们每个人都是重构自己周边关系的主人公。”——黄梅

记者|孙若茜

大风过后,北京的天气转瞬回暖。黄梅说她每天都有一段户外活动的时间,那是一天中她少有的不为照护患病的先生所牵绊的短暂时光。于是我们就把采访约在了她的小区里,临近正午,晒着太阳。从远处走来时,我没有认出她——牛仔裤、棒球帽,衬衫外面套着抓绒的马甲,脚步很快,直到坐在花园的长椅上摘下帽子,才露出她花白的短发和年纪。

2023年黄梅出版了一本学术著作——《奥斯丁问题:“方寸象牙”上的群己之思》,以对简·奥斯丁六部小说进行的细密的文本分析,结合思想批评,她讨论了作家在其所处的时空里“为那个正在生成发展、尚未彻底定型的‘现代’社会所思虑考量究竟什么是所谓‘幸福’,对于人类个体生存来说什么是‘真正重要的东西’”。就理解奥斯丁而言,黄梅是国内最重要的学者之一;对黄梅来说,奥斯丁是与她“相处”最久、使她怀有特殊情感的作家之一。因此,当我以“简·奥斯丁诞辰250周年”为由邀约采访时,她的声音听起来很开心,用她的话说,她“愿意讨论奥斯丁的事情,也觉得自己有点儿责任”。

电影《傲慢与偏见》(1940)剧照

采访时,黄梅是有备而来的,依据我在微信留言中提到的选题设想,她在一张A4纸上写了几点想要谈及的问题。但听到我前一天采访了清华大学新雅书院中以阅读简·奥斯丁作为必修课的学生,她手里刚刚打开的“提纲”又被折了起来,要我赶快先讲一讲,她觉得很有意思,那么我就先讲讲:

第一批考入清华大学新雅书院的理科生们做梦都没有想到,他们入学以后熬的第一个通宵不是为了微积分,而是为了简·奥斯丁——2016年,时任书院总监的甘阳设置了一门全院必修课“自我·他人·社会”,所依托的文本就是简·奥斯丁的小说。学生们问甘阳,为什么不选莎士比亚?甘阳说:因为简·奥斯丁是教人如何过上幸福生活的。

作为“通识教育实验区”,新雅书院的结构有很多特别之处,比如新生入学第一年是没有院系、没有专业的。书院文理兼收,但考进去的大多数都是理科生,一年以后,他们中的大部分人会选择计算机、自动化或者一些偏经管类的专业,读人文学科的学生并不多。对很多人来说,简·奥斯丁可比微积分难多了!但更让他们想不到的是,很多年后,当有的人回忆起和同学们共读简·奥斯丁的那些夜晚,才意识到不管自己身在何处,境遇如何,很多时候竟都在以一种所谓“奥斯丁模式”思考和生活,李设(化名)就是其中之一。

大一上半学期里几个月的时间,李设都和同级的90多位同学一起活在奥斯丁的世界里。他告诉我,别说入学以后熬的第一个通宵是为了奥斯丁,就算第二天微积分考试,前一天的半夜三更也还是能在新雅书院的自习室里碰到有人捧着奥斯丁的小说读,这样的画面对他们来说司空见惯。至于这门课的成绩,甘阳强调讨论重于论文,因此,学生们就时不时聚在书院地下一层的自习室里,十个人一组地聊奥斯丁。有时候,正式的讨论结束,话还没说够,他们就一起到操场上散步,多半是在晚上,每个人掏出自己的手机,打开手电筒,一瓶饮料扣上去手里就有了一盏彩色的小灯,走累了围坐在地上继续聊,话题里依然还有奥斯丁。

说实话,这个画面对我来说,美好到有点儿近乎失真了,学生们熬夜读书并不稀奇,作家的魅力背后恐怕还有些教授的“淫威”,但是,夜晚的散步,奥斯丁的话题从何而起呢?李设向我解释说,当然不是走着走着就肃然起敬地聊起作家来,有时可能就是一个滑稽的话头,比如:“我今天碰到了一个很差的男生,怎么说呢,简直就是‘清华柯林斯’!”不用多说,这份偶遇究竟是什么样大家立刻心知肚明。接着,或许就会有人再提供一个“清华凯瑟琳夫人”,从书中的人聊到身边的人就是自然而然的事了。毕竟,如果没有一同细读过奥斯丁的小说,刚刚从五湖四海聚集到同一个操场,一年以后又要奔赴各个不同院系和专业的他们,能打破陌生的恐怕也只有“我做过你们老家的试卷”这样的话题了。因此,他们非常珍视简·奥斯丁提供的“共读文本”和大家都无比投入的共读经验。

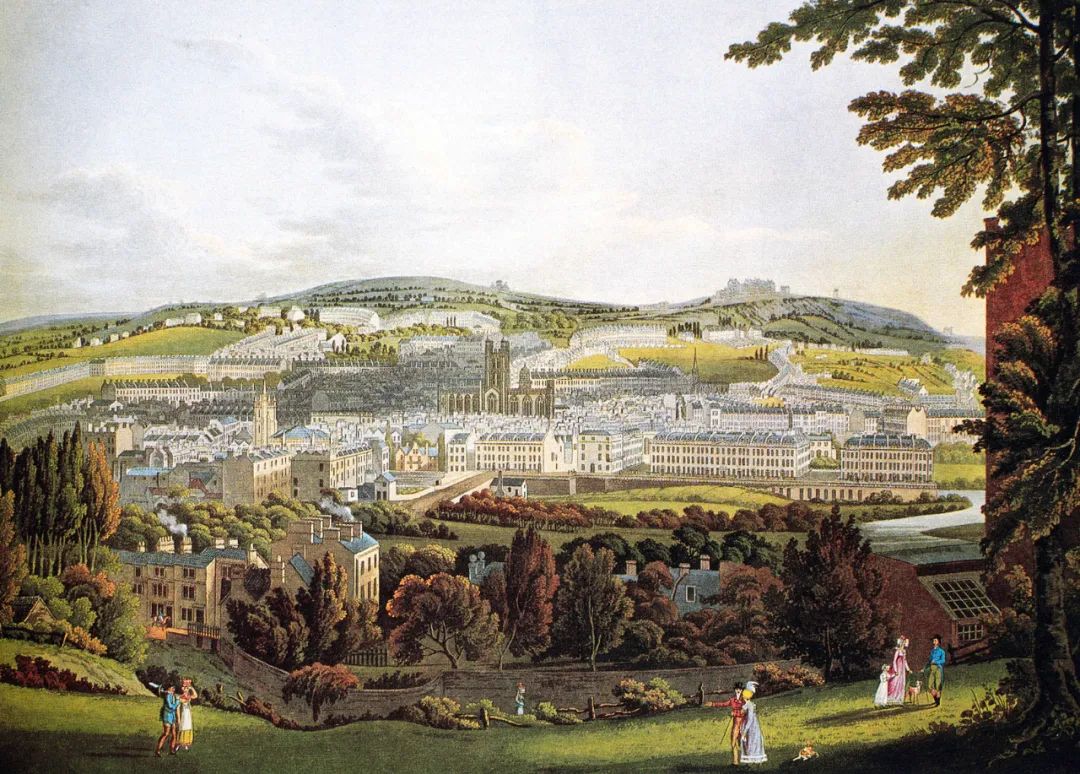

这幅由简·奥斯丁姐姐卡桑德拉用铅笔和水彩创作的简·奥斯丁肖像画,是唯一一张经过她本人认证的画像

还原自己的生活

作为一个旁观者,这份共读经验本身就已经足够让我羡慕,称得上是幸福了,但是李设告诉我,甘阳一再向他们强调:如何回到真实的生活,还原自己的生活场景才是真正重要的。更何况,“奥斯丁教人如何过上幸福生活”的方式也绝不可能到此为止。我们都知道,她那六部完整出版的小说:《理智与情感》《傲慢与偏见》《爱玛》《曼斯菲尔德庄园》《诺桑觉寺》《劝导》,以及两部未完成的遗作《苏珊夫人》和《桑迪顿》,无一不在围绕婚姻并肯定婚姻。

这一点,作家在《傲慢与偏见》的开篇写下第一句话时就已经开诚布公:“有钱的单身汉总要娶位太太,这是一条举世公认的真理。”这句话固然带有反讽的意味,但并不妨碍她将笔下几乎所有的故事都就此展开,不论男女,头等大事似乎都是找个人结婚。这就是我们要向奥斯丁学习的幸福之道吗?如今我们都很清楚,婚姻从来都不是通往幸福的必经之路,奥斯丁本人也从未在真实生活中进入婚姻。但不能否认的一点是:美好的爱情和婚姻的确是会给予人强烈的幸福感的,哪怕只是通过阅读“隔靴搔痒”,也很难不会让人读到嘴角上扬。

黄梅说起过,她第一次接触西方小说是在“文化大革命”期间。当时,一个朋友把《傲慢与偏见》介绍给她,她问:讲的是什么故事?朋友简略地说:讲的是一个不是很有钱的姑娘最后嫁给了一个有钱人的故事。她想:这不就是个老掉牙的故事吗?况且,那时候有钱并不是人人仰慕的事情,相反,还是最受批判甚至打击的。可即便带着这样的“成见”,她依然被小说里伊丽莎白和达西的相知打动了。黄梅重读奥斯丁的小说是在上世纪90年代,四十出头的年纪,和现在的我相差不多,于是,我们交换了作为身处不同时代的“同龄人”的阅读感受:即便已经对小说的情节了然于心,即便已经在现实生活中经历过爱情和婚姻,我们都还是会被打动。

要声明的是,我们并不是“恋爱脑”,恐怕任何人都会向往达西和伊丽莎白的浪漫。奥斯丁也绝不是“恋爱脑”,她不主张没有爱情的婚姻,但同时,她也从来没有停止过“算账”,在她笔下,没有经济保障的婚姻是行不通的。因此,我们也为夏洛特嫁给柯林斯的选择触动——她不得不在步步受限的实际生活中为自己寻找出路,却极尽所能地营造出了一些自己的空间。

站在女性的角度,以黄梅的话说,当立足微观生活的时候,无论女性如何选择自己的生活,都有可能成为创新者、营造者、建设者。“这不限于选择一个合适的性伴侣的问题。虽然每个人在营造自己周围关系的时候,它可能都是必要的经历或者考虑过的问题,但这远远不是生活的全部。它的复杂性,它的形态已经远远超过我们原来的想象。”黄梅告诉我,她是特意用“性伴侣”,而没有用类似“寻找一个理想夫婿”之类的表达——“社会变化太快了。”但不管怎么说,“能找到一个最适合自己的,你了解比较深厚的同伴,依然是人生最重要的幸福要素之一”。

她进而说道,我们现在谈奥斯丁,并不是要以她提供的形式来解决问题,而是看她对问题如何辨析、推敲、观察,在她笔下不同的人又是如何营造、包容、探索关系的。由此,我们怎样在做好自己的同时去结构更大的世界,这才是更重要的。黄梅说:“我们每个人都是重构自己周边关系的主人公。”

我竟是爱玛?

具体如何?甘阳在“自我·他人·社会”的课纲中还提及“改变”:“在奥斯丁笔下,女人因为男人改变自己,或男人因为女人改变自己,并非必然就是屈从他人丧失自我。相反,这种相互改变可以是自我成长、自我道德发展的途径。”

跳出爱情和婚姻,在任何一种与他人的关系中,“改变”也同样适用。我想起李设说起的一段经历:大四的时候,他和一个非常要好的朋友发生了一点分歧,两人几乎100天没有联络。那时,他们各自都非常难受,直到一个缓和的契机出现,他们以不断地大量地聊天作为方法才重新建立起联结。后来,当他们有机会在英国碰面时,一起到巴斯参观了奥斯丁纪念馆,因为他们觉得那种愿意为很好的朋友改变自己,重新接纳对方的能力,就是奥斯丁教给他们的——他们在《傲慢与偏见》里学到过,在《理智与情感》里同样学到过。

让李设和他的同学们产生更为切身的反思的,是小说《爱玛》。爱玛年轻、聪明、漂亮,自以为是宇宙中心,乐于对别人的人生指手画脚,她意识不到自己犯的错,并不知道所作所为对别人是一种冒犯,至少未必是真的对人家好。之所以说“切身”,是因为凡是考进新雅书院的学生,多半在“当地”会是个“状元”,是他们曾所在的共同体中的天之骄子,是爱玛。这无关性别,很多男生也没想到竟会发现自己就是爱玛。让他们反思的问题来了:你真的以为自己那么聪明吗?真的和别人那么不一样吗?谁才是维系着共同体、维系着情感的中心,是爱玛——你,还是被人看不上的贝茨小姐——那些你不起眼的同乡,或者埃尔顿太太——那个你嫌她庸俗的七大姑或八大姨?到底要不要那么绝对地否定身边的人?对一个人来说,真正重要的是什么?过年回家,他们开始重新感受和接纳,是不是那个他们以为很俗气的亲戚说起话来,才让他们有家的感觉?

建立新的共同体同样是一个问题。李设记得甘阳总是问他们类似的问题:“你们宿舍每周难道都不在一起吃顿饭吗?”按他的话说:“共同体是要能闲扯到一块儿去的。”李设知道,这背后的问题是:你们想要的友谊是什么样的呢?是沐浴焚香般地在一起聊聊海德格尔,还是能接受彼此狼狈的样子,一起不那么斯文地大快朵颐。一轮轮的反思让他感觉,奥斯丁读下来,就像是提供了一个扎实的成长体系。

同样是《爱玛》,黄梅在完全不同的境遇中得到的触动来自这位女主人公无意识间为父亲所做出的牺牲——她是海伯里村年轻一代淑女中唯一没有离开过村落的人。“从爱玛的态度,可以看到奥斯丁的成熟。”对于黄梅来说,现在,照顾她患病的先生是很重的责任。“我和爱玛的不同在于,我认识到自己正在付出,相比她无意识的付出,我更深地陷入了‘现代自我’。”但她确定,过往共同经历过许多困难后的他们,现在依然要共同面对命运。“过去,很多方面我被他照顾和帮助,现在,在尽可能两全的情况下,该我多多担当,做些必要的牺牲。担当的分寸,我们每个人都在探索,也必须探索,这就是我们这一代人的命运,在我们前面没有范式。”

做一个很好的读者与爱者

黄梅可接受采访的时间有限,我们赶紧回到那张A4纸。她首先想要表达的一点是,如今再谈奥斯丁,很重要的是传递出对外国文化开放的态度。“我们一定要作为继承者,接受全人类迄今创造的所有有价值的文化成果。”相似的表达也出现在此次我对甘阳的采访中——当我看到除了“自我·他人·社会”这门讲简·奥斯丁的课之外,新雅学生的另外三门必修课分别是“大学之道”“美国的自由主义与保守主义”和“古希腊文明”时,首先想到的是,读奥斯丁与后两门课最大的不同,或许是能使人回到有烟火气的真实生活。甘阳告诉我,还有一点,是了解西方的重要性。他说:“我是最早提出强调中国文化主体性的,但我也一再强调,并不是只有研究中国才叫中国的文化主体性。”

他们也不约而同地谈到美国独立战争、法国大革命、英法战争几乎贯穿奥斯丁的一生,以及在那样动荡的时代,奥斯丁在小说中通过对人、对生活细微之处的观察和描写,向社会剧变做出的回应。“奥斯丁有放眼宏观之处。具体到我们进入工业化时代,面临人际关系的崩解状态,每个人在努力建立微观的共同体时,如果不同时放眼宏观,恐怕做任何选择都可能是错的。”黄梅说。这听起来的确很像是口号,但实际上,比如现今的国际形势、比如科技最新的突破,对每个人来说都是极其迫近的问题。

电影《傲慢与偏见》(2005)剧照

而李设向我提到他的一重感受:在他所选择的PPE(政治学、经济学与哲学)专业,起初,甘阳会希望学生们大量地阅读海外的研究,作为学生,他感觉到老师似乎希望他们能够达到与国外学者“过两招”的水准,至少也要能形成对话。但这两年,他发现课程设置出现了一些调整,甘阳为他们所选的文本似乎越来越少地关注学界前沿的论战观点。过去,他在“莎士比亚与政治哲学”课后,要求学生补习大量的英国史,讲梅尔维尔的《白鲸》前要学生用八周读大部头美国文学史。现在,老师连讲两学期的电影课,几十部名作,却甚至都不要求他们读电影史。李设说:“老师让我们享受人类文明杰作的态度,就好像越来越想要照看我们这些年轻人的生命一样。比起做一个厉害的学者,老师好像越来越更加希望我们能把自己的一生过好,做一个很好的读者与爱者。”他告诉我,他的这种个人感受,即便是在一起喝酒时,也从没有向老师求证过。

采访甘阳时,我把李设的话转述给了他。他告诉我,这种改变的确存在,源自他最近几年在校园里感受到的学生由内卷造成的个人困扰。他听到学生中流行的一句话:我对国家的前途充满信心,对我个人毫无信心。“国家永远很好,个人永远很糟,这怎么可能呢?不现实的。”但是他可以理解这背后传达出的悲观,这和学生们当下面对的就业形势不无关联。其实清华北大的学生找工作没什么问题,问题在于他们原本的期待和现实中存在着落差。“他们的心态一个字就能形容:丧。我觉得现在要拯救学生个体,我要他们花更多的心思反思自己,关照自己。”他提到二战中丘吉尔看到战壕内的士兵人手一本简·奥斯丁的书,感慨他们很清楚自己正在捍卫的究竟是什么。毫无疑问,任何时候,我们都要回到一个问题:如何过上使我们安身立命的幸福生活?

(本文选自《三联生活周刊》2025年17期。文中引用的简·奥斯丁作品译文均为译林出版社孙致礼译本。)

排版:布雷克 / 审核:小风

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5972人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里