下一站惊喜:从“包邮区”到“包游区”

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长14分钟

来自明朝的“种草”:

江南与贵州的六百年情缘

甫一抵达安顺,久仰“贵州小吃看安顺”大名的我,便向出租车司机打听城内的美食去处。从冲冲糕、甜酒粑、油炸粑稀饭、牛打滚等种种小吃,再到火锅、炒菜、烤鱼等各式正餐,几乎每个安顺人都有属于自己的独门推荐。司机滔滔不绝地介绍完安顺光辉的美食传统,最终还是推荐我去往最热闹的顾府街和儒林路——对于外地游客来说,这两条首尾相连的道路,几乎可以将各色美食一网打尽。

品尝完司机力荐的林记甜品,又钻进一座难求的程汤圆,各式糯米制成的美食颇有一种让人重返江南的熟悉感。在沉沉覆压而来的暮色中,街巷中的灯火照亮了蓝色路牌,刚刚从司机口中蹦出的地名,才又引起了我们的好奇。

贵州糯米饭

在普通旅行者对贵州的认知中,苗家的银饰与吊脚楼、侗寨的鼓楼和大歌等民族元素往往出镜率最高,那些来到安顺的游客也多直奔黄果树而去,他们体验到的将是布依族的蜡染与石板房。而安顺老城却打破了游人关于这个省份的刻板印象——在丰富多彩的少数民族文化之外,也有儒林路、顾府街这般洋溢着浓郁汉风的地名,甚至就连“安顺”,也寄寓着汉文化区最常见的美好寓意。从喜食甜品的相近口味,到顾府街背后的地名往事,安顺的街巷间,确实隐藏着与江南千丝万缕的关联。

安顺黄果树瀑布

明洪武十四年(1381年),朱元璋发动“调北征南”之役,三十万大军行进西南,平定仍盘踞云南的梁王势力。这是贵州历史上规模最大、影响最深远的移民开发浪潮,这一时期设置的诸多卫所屯堡,奠立了明清两代贵州城镇发展的基础,而来自江浙湖湘的移民构成了“新贵州人”的主体:清平卫“皆江南迁谪”,平坝卫“卫人皆吴、楚谪戍”……在明代记录世袭军人的文献《武职选薄》中,更能一窥各大卫所的“江南基因”,安南卫、平越卫、威清卫的职官籍贯中,都频频可见浙江地名。

安顺城内的顾府街正因明初大将顾成在此开府建衙而得名。几天之后,顾氏后裔带领我们在凯里香炉山上找到祭祀顾成的祠堂,顾氏家族的厚厚族谱在我眼前徐徐展开,在前序的章节中,他们从顾成的家乡扬州出发,将顾氏最早可考的族源上溯至浙江。这位平定土司、促成贵州建省的关键人物,书写了贵州与江浙等地的悠久情缘。

回到安顺,众多中国式的石头城堡曾是明王朝经略西南的生命线,如今则成为移民落地生根的乡愁记忆。在屯堡依旧鲜活的饮食、服饰、语言、石木雕刻中,大明的江南遗风仍未止息。很大程度上,正是这些屯堡,促成了中国第十三个行省的诞生,创造了省份意义上的“贵州”。

明代军事屯堡遗存,贵州安顺天龙屯堡

百余年后,另一位浙江人也来到贵州。明正德三年(1508),王阳明因触忤宦官刘瑾被贬贵州龙场。这场贬谪成为贵州乃至中国文化史上的重要事件——自南宋以来的程朱理学在此遭遇最重要的一次“反叛”。出生于浙江余姚的王阳明,当然深受浙东学派经世致用理念的浸淫,而在“万山丛棘中”的贵州,他在困顿生活、语言隔绝之中,同样受到当地民族达观、乐天、包容精神的启迪与感染——“龙场悟道”成为中国哲学史上的里程碑,王阳明也被后世贵州学人推为“黔学之祖”。

在修文,我们赶上贵州春日里难得晴朗明媚的一天。从玩易窝行至阳明洞,这些黔地常见的小巧溶洞,如今以王阳明本人或有关典故而命名,其周边更早已被各个时期的纪念性建筑所包围。在阳明文化园的广场上,一尊巨大的王阳明立像面南而立,标记着这座小城最引以为傲的文化遗产。

阳明文化园伫立着王阳明雕像

王阳明于龙场提出了“致良知”“知行合一”等重要的哲学命题,阳明心学使贵州站到华夏舞台的聚光灯下。也正是贵州人的热情与淳朴,使他重新思考儒家理论中“唯上智与下愚不移”的成见,在贵州提出“天下无不可化之人”的创见。王阳明对贵州的记述也成为最有影响力的“种草”推介,既有“檐前蕉叶绿成林,长夏全无暑气侵”的避暑推荐,也有“田翁开野教新犊,溪女分流浴种蚕”的民俗导览。

从政治、文化到经济的诸多领域,黔浙两地之间的密切交往源远流长:嘉靖年间,来自浙江奉化的王杏上奏请求在贵阳营建贡院,成为贵州单独开科取士之始;乾隆年间,徐阶平从浙江引进家蚕养殖技术到贵州正安,自此“遵义之民富于丝”;在榕江,浙商引浙盐入黔地,曾在此建有浙江会馆;在镇远青溪,光绪年间建成的近代中国第一家铁厂中,技工多来自江浙一带;清末黎恂为官浙江桐乡,正是在其任上“颇广见闻”,回乡后广置书籍,成为“沙滩三杰”的先声……

贵州黔东南下司古镇禹王宫浙江会馆

王杏曾在笔记中记录阳明遗泽黔地,“每行郊,闻歌声蔼蔼如越音”——在创造贵州、认识贵州的历史中,我们也常能觅见这“蔼蔼越音”。

国宝西迁:

贵州曾是浙江文化的“避风港”

我在安顺古城的艺术粮仓偶遇了一场特殊的展览。这场《国宝南迁的记忆》展,讲述了安顺城郊的一处溶洞,曾在八十多年前保存着华夏文明最重要的文化瑰宝。

九一八事变后,故宫博物院陆续将珍贵文物南迁至上海、南京等地的库房中。至1937年,七七事变、八一三事变相继爆发,华东局势危急,故宫文物不得不再度迈上西迁之路。其中的第一批西迁文物共80箱,多为1935年远赴伦敦展出后归来的珍品,几经辗转于1938年1月迁至贵阳毛公馆,一年后再迁至安顺南郊的华严洞内。贵州,成为故宫南路文物停留时间最长的一地。

贵阳毛公馆

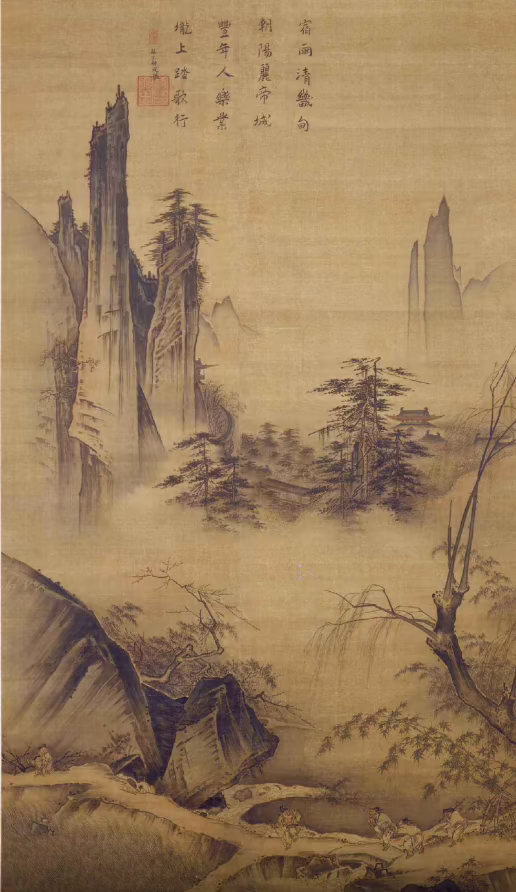

我曾在贵阳林立的高楼中寻觅那座不太起眼的民国洋房,也曾在安顺的郊外打听华严洞的下落。在这场临时展览中重新阅读当年收藏在贵州的珍贵文物名录,还能发现诸多带有浙江背景的名家名作,其中不乏马远、夏圭、吴镇、赵孟頫、徐渭、王阳明的大名……或许是一种巧合,时任故宫博物院院长的马衡,也正是浙江鄞县人。

马远的《踏歌图》曾入藏华严洞,现存于北京故宫博物馆

几年前,在安顺华严洞内,我仰望良久,才终于在不起眼的洞壁上找到那方日益漫漶的墨迹,“卅二年鄞邑马衡偕伍蠡甫自陪都来整理故宫书画与其事者庄尚严郑世文也”——这是1943年马衡视察华严洞时留下的题记。“鄞邑”的地名从东海之畔飘摇至西南黔地,成为抗战时局中华夏各地勠力同心、共御外侮的历史见证。

与日渐为人所知的故宫文物西迁相比,另一段历史或许更罕为人知。2015年,人们通过一张老照片才终于确认,抗战期间的文澜阁本《四库全书》就收藏在贵阳北郊的地母洞内,重新提醒人们记起这段失落的历史。当年,这批古籍历经9个月、辗转两千多公里才抵达贵阳,在秘藏贵阳的近7年时间中,黔浙两地学人克服种种不便,在潮湿多雨的贵州溶洞内完整保全了这套国宝古籍,堪称“文化抗战”中激动人心的奇迹。

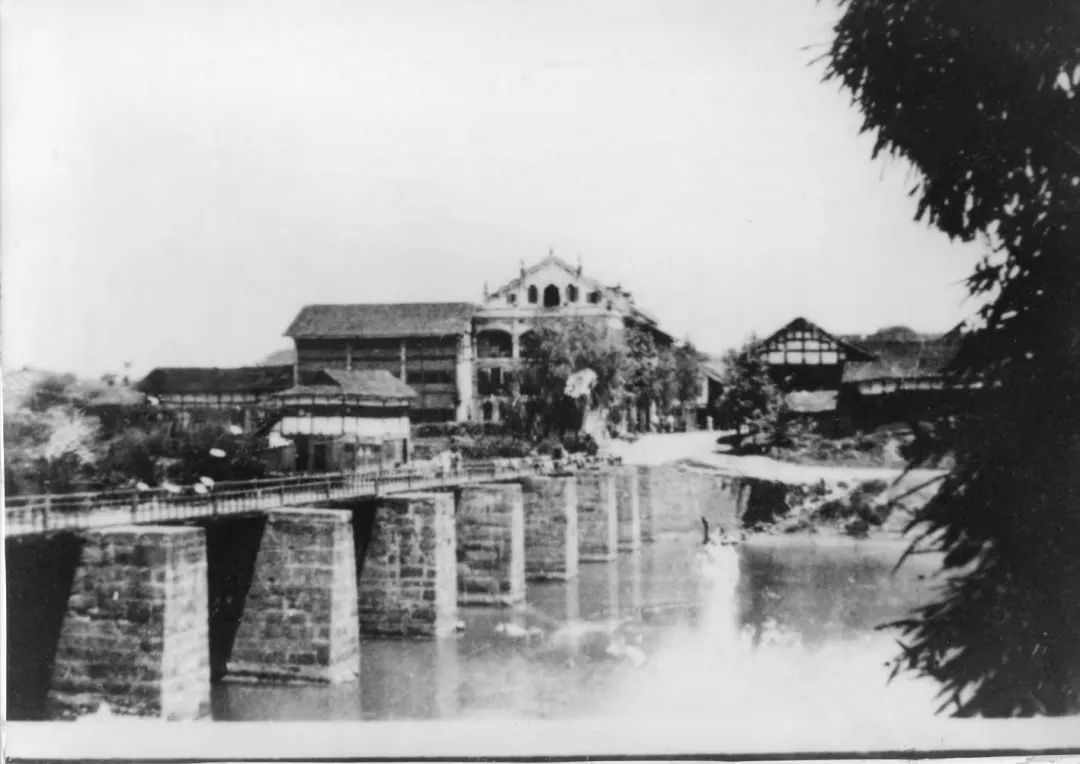

与《四库全书》一同来到贵州的,还有浙江人民至为珍视的另一“国宝”。同在1937年,浙大校长竺可桢率领全体师生踏上“流亡之路”抵达贵州,在贵州地方官员的竭力邀请与挽留下,最终决定在遵义、湄潭两地办学。

西迁贵州的浙江大学

在贵州办学的七年中,西迁的浙大师生与当地人民结下深厚情谊。在时任县长严溥泉的推动下,湄潭人民将县城里最好的建筑——文庙、民教馆、救济院,都用作了浙大校舍。数学家苏步青回忆这段历史时,写下“平生最是难忘处,扬子湄潭浙水边”;生物学家贝时璋亦由衷感怀,“我的黄金时代在湄潭……没有遵义、湄潭人民的养育之恩,也就没有今天浙大的发展壮大。”

浙大的西迁,成为贵州文教史上的重要事件。迁入湄潭的浙大,给这座没有通电的县城带去了光学、电学、近代物理实验室,每年的“工程师节”,所有实验室都对当地居民开放参观。湄潭人开始在街头品尝到千里之外的江南风味,原本闭塞的县城流行起旗袍、制服和中山装,甚至一度引领了贵州的服饰潮流。

迁入湄潭的浙大

浙大亦为本地蚕桑、茶叶的改良进步做出贡献。从此,“龙井”不再只是西湖的专属,也成为湄潭的特产。一千多年前,陆羽在浙江湖州写就《茶经》,写下“茶生思州、播州、费州、夷州……往往得之,其味极佳。”茶圣或许未曾想象,一千多年后,龙井会从浙江出发抵达“夷州”,成长为壮观的万亩茶海。

在这段山河破碎、风雨飘零的抗战岁月里,顽强不屈的浙大得到贵州人民毫无保留的支持,不仅没有停滞或倒退,反而得到快速发展,院系规模大大扩展。1944年,英国科技史学者李约瑟两度造访迁址贵州的浙江大学,盛赞为“东方剑桥”。

理学院院长胡刚复(中)、农学院院长蔡邦华(右)及王漠显教授(左)于文庙前

黔浙两地的深厚渊源,也在现代开花结果。自2001年起,浙江大学便与贵州大学结成对口支援与合作关系,浙大在湄潭设立支教点,学子们源源不断地重返湄潭,再续与贵州的深厚情谊。地母洞外建起了江南风格的文澜书院,2021年,文澜阁本《四库全书》以全套影印本的形式回到贵阳。浙江的文化机构与学术资源曾得贵州山水之保全庇佑,也成为黔浙关系中情感与信任的历史基础。

1942年,钱穆受邀至遵义浙江⼤学讲学,听讲学生中不仅有浙大学子,亦有地方青年乃至过路的农人,他不由感叹“天地仍此天地,古今⼈不相及,乃⼈⾃造,⾮天地强作此限制也”。这一场景似乎和王阳明的龙场发生跨越时空的共振,这种进取担当、勇于突破的精神,或许正是黔浙两地冥冥相契之处。

从华严洞到地母洞,从安顺的起伏峰林到湄潭的青绿山水,崎岖坎坷的贵州山地,本是这个省份难以发展的劣势与困境,但在抗战烽火中,却阻隔外敌入侵,成为华夏文明赖以为继的重要堡垒。自明清至近代,历时数百年的建设与开发后,贵州不再是文化心理上的遥远“边地”,而承担起在国家、民族发展中的重大使命。

从“包邮区”到“包游区”:

山海协作的双向奔赴

如今,贵州的山水正焕发出新的价值和光彩。凭借独特的山地资源、民族文化与生态优势,贵州正快速崛起为国内文旅发展的新高地。

近年来火爆出圈的村超、村BA等系列活动,融合了贵州热情、团结的民族文化传统。这些集中呈现农村、体育、文旅等诸多热门元素的文旅IP,并非贵州的“无中生有”,而是社会发展中的漫长积累与集中迸发。几乎每一个到访过黔东南苗侗村寨的旅行者们都会这里浓厚的集体氛围所感染——在小黄,几乎每个人从牙牙学语时就要加入歌队,这一身份几乎伴随终身;斗牛的盛会于每年农闲时上演,一场游戏的胜败,牵扯着“全村的希望”,也是全民狂欢的理由;在增冲,三百多户人家在一年中轮流为数百年历史的鼓楼“值日”,共同守护全村人的精神地标。

人山人海的村BA现场

来自杭州的西湖民宿学院是全国最早成立的文旅和民宿行业综合研究培训机构,长期关注着村超的文创和运营项目,便认为“村超有别于其他文旅 IP,它不是无中生有的,不是生搬硬套的,更不是空心输血的。它体现了独特的、不可复制的在地魅力。”

正如村BA、村超激活了贵州固有的文化基因,贵州众多新颖的文旅业态,也在利用当地独特的人文与自然禀赋,散发出独有的在地魅力。

在紫云格凸河,于陡峭悬崖上采集燕子粪便或草药的苗族“蜘蛛人”,成为发展现代攀岩运动的“领路人”。在荔波甲良的浓密丛林中,悬崖咖啡馆吸引了一众年轻人穿戴着专业探险设备,在原始森林中徒步一个半小时也要前来打卡。在绥阳双河洞,不同年龄段的旅行者都可以找到各自适合的飞拉达项目,探索这处无与伦比的“亚洲第一长洞”。在距离贵阳机场不远处的“红飘带”,长征被搬上行进式的舞台,观众随着演员一路跋涉探索,在行进中重温长征精神。

有“红飘带”之称的贵州长征文化数字艺术馆

如今,贵州与长三角等地日益密切的山海协作,也在更新着人们心目中的贵州印象,见证着一场又一场双向奔赴。

在开阳,来自浙江的投资者打造出猴耳天坑,这个中型的竖井式天坑已被改造为极限运动公园,大秋千、索道攀岩、洞穴探险、垂直酷跳等项目,成为喀斯特地貌送给年轻人的肾上腺素与多巴胺礼物。上海尧舜集团投资建设的尧珈系列度假酒店及民宿项目,转换着人们欣赏悬崖、飞瀑的心态与视野,重新挖掘着贵州的“桃源”特质。来自王阳明故里的大丰实业,与贵州合作建设规模庞大的东方科幻谷,利用浙江在文旅装备制造、内容创意设计、技术集成应用等领域的优势,将贵州丰富的山地景观、民族文化和生态资源优势与科技深度融合……

猴耳天坑的洞穴探险

随着高铁、航空网络的日益完善和数字技术的深度应用,从江浙沪“包邮区”到贵州“包游区”的距离不再遥远。贵州的凉爽气候、绿色生态与浙江的创新理念、管理经验相结合,将催生出更多引领行业的文旅新模式。

2025年贵州省文旅产业长三角地区(杭州)招商洽谈会举行

无论在贵州还是浙江的故事中,“富饶”从来不是天然的赠与,山海也从不成为封闭的自限。对浙江旅行者而言,探访贵州,不仅是探索那些与自身乡土背景休戚相关的熟悉符号,在遥远的旅途中重温迷人的相似性,同样也在旅行中感受不同景观带来的冲击与温情,感受故乡与异乡的彼此照见。

策划丨三联.CREATIVE

微信编辑丨毛思雨

作者丨楼学

设计排版丨咕咕

图片来源丨视觉中国、贵州日报、湄潭县浙大西迁历史陈列馆、楼学

*文章版权归《三联生活周刊》所有

欢迎转发到朋友圈,转载请联系后台

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5972人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里