担心女儿“沉迷上网”,我把她的手机扔了

作者:三联生活周刊(微信公号)

今天·阅读时长9分钟

担心孩子过度使用手机,几乎是每一位学龄期家长们共同的焦虑。

“手机焦虑”背后,是许多急需明确的问题:如何定义“沉迷”?如何引导孩子合理使用手机?强行禁止,引发孩子的逆反心理又该怎么办?

对于这些问题,近日在抖音上线的家庭访谈实录节目《家有“网”事》或许能为我们带来不少启发。

家住朝阳的淼淼怀疑自己10岁的女儿可乐“沉迷手机”,学习成绩也似乎因此下降。可当淼淼开始强硬地限制可乐用手机的时间时,却又引发了母女间的信任危机,情况反而变得更糟……最终,这对母女找到了理想答案吗?

缘起:当可乐偷偷给游戏充值

像许多小朋友一样,家住北京市朝阳区的可乐,在2岁左右喜欢上了用手机看动画片。在妈妈淼淼看来,那时候没有学习压力,给可乐一个手机,能迅速让她从聒噪变安静,只要保护好视力,让她稍微多玩玩手机也未尝不可。

然而,事情的转折发生在可乐小学三年级的下半学期。淼淼发现,可乐在一周的时间内,在某款手游中充值了近千元。很快,可乐的考试成绩也似乎有所下降,淼淼因此焦虑不已,并不自觉地联想:现在可乐因为手机影响成绩,未来因为坏成绩找不到好工作,生存都会成问题!这些想象,让淼淼的焦虑感进一步扩大。

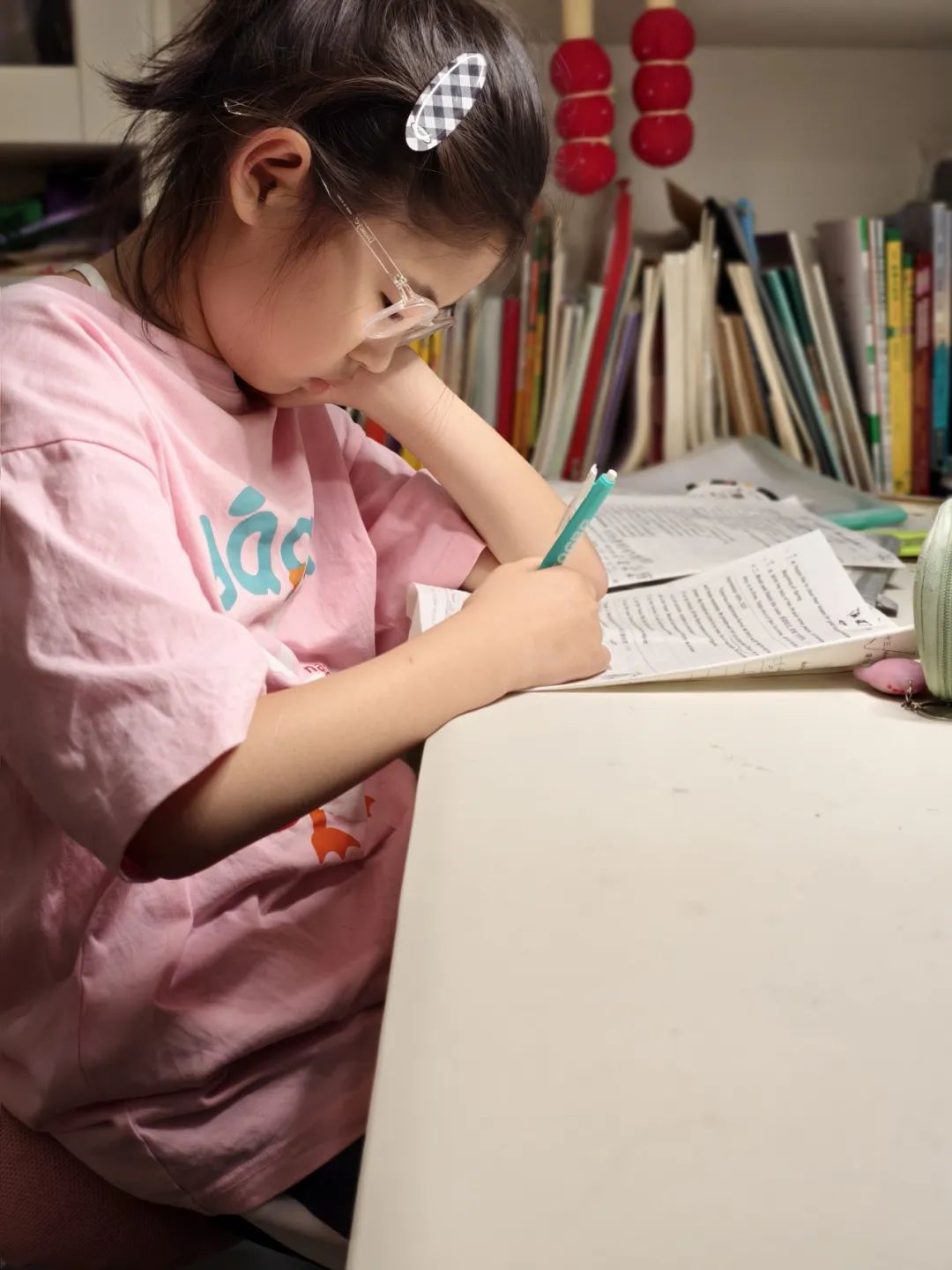

正在写作业的可乐

淼淼的心态和许多家长一样,是一种典型的“滑坡谬误”——从某种担心出发,使用一连串因果推论,夸大每个环节的因果强度,得到不合理的结论。用通俗的话说,就是她“心态崩了”。然而,心态是科学育儿的大前提,淼淼失衡的心态,为后续矛盾升级埋下了伏笔。

爆发:母子间的猫鼠游戏

为了“挽救可乐的学习成绩”,或者说为了遏制自己的焦虑,淼淼开始“一刀切”式的严格控制可乐的上网时长。勒令可乐每天只能玩半小时手机,雷打不动。

但在实际执行过程中,可乐觉得妈妈过于严苛。母女间最大的分歧在于对“沉迷”的认定。在可乐看来,所谓“沉迷”,是为了玩手机放弃写作业,而她只是既要玩手机,又要写作业,自己并未“沉迷”。而且,手机早已成为她和同学们重要的社交手段,限制手机使用,几乎等于切断了她的社交。

为了手机的使用时长,母女间展开了一场拉锯战

于是,可乐开始想方设法摸鱼,比如增加上厕所的时间和频率,这样可以在上厕所时玩玩手机。或者借着用手机查资料的机会再多玩一会。母女之间,展开了一场关于手机的“猫鼠游戏”。淼淼不得已对可乐进行更加严格的“管控”,只要可乐手握手机淼淼就会全程监督。这引发了可乐巨大的逆反心理。为了和妈妈较劲,她不再认真写作业。6+5明明等于11,她偏偏要写成8。原本的“手机危机”,变成了“亲子关系危机”。这场母女对抗的杀伤力比手机的危害更大,可乐的数学考试成绩骤降到70分。

最终,这对母女间的争端不可避免地大爆发。有一次抓到可乐偷偷玩手机后,淼淼彻底失态,将可乐的手机从窗户扔下6楼,扔到了楼宇间无人的、存放杂物的天井里。

美国作家史蒂芬·柯维曾在《高效能人士的七个习惯》一书中提出过“情感账户理论”,即人与人的信任关系就像银行存储,存款可以建立关系,修复关系。取款使得人们的关系变得疏远。这一理论在亲子关系中同样适用。显然,在“手机焦虑”出现后,淼淼略显生硬的处理方式,和可乐的叛逆行为,相互透支了各自的“存款”,最终形成了情感赤字,引发了恶性循环。

和解:“润滑剂”的榜样作用

在那次剧烈的冲突后,可乐的姥爷起到了“润滑剂”的作用。姥爷一边劝慰女儿注意情绪,一边偷偷把已经摔坏的手机捡回,还给可乐,并允诺:“之后姥爷再给你买个新的。前提是你也不能老玩手机,更不能和妈妈较劲。”,在姥爷的两头安抚下,母女双方在情绪和用手机时长上都暂时有了收敛。

姥爷温和的做法,给了淼淼不小的启发,“通过这件事,我爸算是给我‘打了个样儿’,越对立越逆反,温和的沟通反而能说通道理。”

事情真正的转机,是可乐受同学的影响喜欢上了漫画。那之后,她不再玩手游,转而将玩手机的时间用来看漫画教学视频。在“手机半小时”之外,她也不再过多地玩手机,而是通过画画实践自己在视频中学到的知识。

绘画是激发孩子创造力的好方式

这让淼淼的“滑坡谬误”大为缓解,毕竟绘画不仅能陶冶情操,说不定还能成为可乐日后的生存技能。在自己不再焦虑后,她开始修复与女儿间的信任关系,她鼓励和陪伴女儿画画。无形中,“情感账户”中的储蓄逐渐增加,母女不再对立。在关系融洽后,她和女儿在手机问题上的沟通也变得顺畅了不少。与此同时,淼淼还采用了美国儿科学会的建议——每一段屏幕时间可匹配同等时间创造性活动。也就是可乐能用半小时以上的画画时间兑换额外半小时的上网时长。可乐自然乐享其成。

“手机半小时”的规定没有变,但执行方式变得温柔、得当了不少,收效自然也显著了许多。

尾声:育儿,要爱与规则并存

在《家有“网”事》节目中,资深媒体人李小萌就可乐一家的问题,对淼淼、可乐、姥爷和心理学专家攸佳宁进行了多方访谈,通过多维度地透视,生动地还原和解答了可乐家的“手机难题”。

点击视频观看视频

正如攸佳宁在节目中所言,可乐一家的故事并非个案,青少年的上网时长问题,引发了无数家庭的家庭矛盾。这组矛盾看似很难缓和,但其实也并非无解。

在攸佳宁看来,亲子教育中始终有两条经纬度,一条是规则,一条是关系。具体到网络使用管理上,父母要做到爱与规则并存。一方面,父母究竟该如何表达爱?现实中,许多家长表达爱的方式,是关心“孩子考了多少分,作业写完了没有?”,这种方式,其实很难让孩子感受到爱,反而会觉得自己像一个工具。如果换一各角度,去关心“孩子在学校过得好不好,今天跟同学聊了什么?”,孩子的内心会感到轻松和温暖许多。另一方面,在融洽亲子关系的基础上,父母也需要温柔而坚定地执行规则。其中,温柔是用稳定的情绪告诉孩子:“现在时间到了,你不能玩了,我要把你的手机拿回来”,而不是声嘶力竭地喊说:“时间到了你怎么还不拿回来?”。很多孩子怕的并不是来自家长的批评,而是父母的情绪失控。而坚定,则是家长在进行时间管理的过程中言出必行,即使孩子再不情愿,也要及时提醒孩子:“马上我要把手机收回来了,你要再开一局的话不够时间了,所以接下来你就看看短视频、回同学的消息吧”。

学习之余正在撸猫的可乐

就像可乐一家一样,起初淼淼强硬地干涉很容易让局面适得其反甚至失控,正如攸佳宁在节目中所言,每个人都需要自主权,孩子也不例外,家长应当把一部分自主权换给孩子。而后续良好亲子关系所营造的良性沟通,则为可乐营造了一个安全、信任的心里环境,让她更愿意主动与家长沟通自己在网络使用中的困惑与需求,从而使淼淼及时引导,避免孩子过度沉迷网络。在更广泛的意义上,良好的亲子关系不仅有助于孩子正确使用网络,显然也能助力孩子全面成长。

同时,攸佳宁也认为,内容丰富、有益、多元的网络内容环境,同样对孩子的健康上网起到了至关重要的作用。就像包括抖音在内,目前许多社交媒体都设有未成年人模式,模式内提供了诸如绘画、科普、文学类的丰富栏目,如果孩子喜欢画画,父母可以将抖音未成年人模式里绘画相关的内容推送比重增加,更加灵活地“调节”算法。正如可乐的转变,恰恰是因为她在同学的影响下喜欢上了画画,恰好互联网又为她提供了丰富的教学视频。在自主意愿和外部条件的共同作用下,她的手机使用变得更有目的、更健康了。因此,家长需要做的是“变堵为导”,通过帮助孩子找到屏幕之外的爱好与兴趣,引导孩子将手机变为发展爱好的工具,更加良性、更有目的性地使用手机。

解决学龄期家庭的“手机焦虑”问题,需要孩子、父母和网络平台多方的共同努力。通过经营良好的亲子关系,孩子对创造力的自我发现和良性的上网环境,最终才能让孩子真正合理地使用手机,从而健康成长。

策划丨三联.CREATIVE

微信编辑丨李雨旋

排版丨花椒

作者丨morlee

图片来源丨受访者、视觉中国

*文章版权归《三联生活周刊》所有

欢迎转发到朋友圈,转载请联系后台

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章525篇 获得0个推荐 粉丝5972人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里