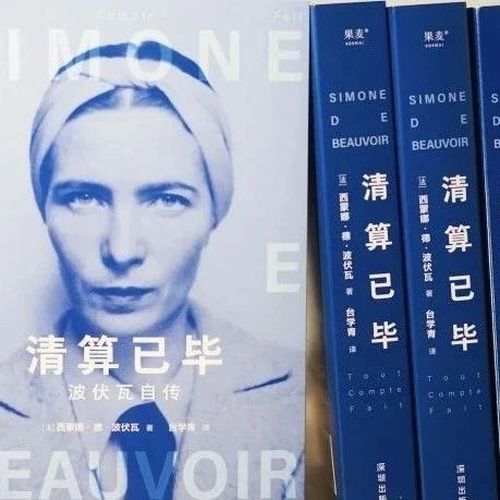

开年燃爆全球的网飞神剧,揭开了这个行业的残酷真相

作者:三联生活周刊(微信公号)

02-13·阅读时长22分钟

文|曾于里

口碑方面,《重症外伤中心》同样表现出色,豆瓣8.3分,IMDb评分8.5分。社交媒体上,网友们纷纷化身“自来水”,自发安利这部“无爱情线、无拖沓剧情、无道德说教”的“三无”热血医疗剧。

这些年来,韩国医疗剧爆款频出,从《浪漫医生金师傅》系列、《机智的医生生活》系列,再到这一次的《重症外伤中心》,都是“全球通吃”。成功的秘诀,大抵是“专业主义”与“现实主义”的结合。这也能给国产医疗剧创作带来一些启示。

“专业主义”的胜利

《重症外伤中心》改编自现职耳鼻喉科医生兼油管博主李乐俊执笔的同名人气网络小说《重症外伤中心:黄金救援》,以韩国传奇医生李国钟教授的事迹为蓝本。

天才重症外科专家白江赫(朱智勋 饰)任职韩国大学医院重症外伤小组后,发现科室问题诸多,决定重整重症外伤中心。

白江赫出身三流医大,却拥有“上帝之手”,履历堪称传奇,曾在中东战区担任军医数年,医疗技术世界一流,还能熟练飙车、开飞机,甚至参加过神秘雇佣兵组织,积累了巨额财富。

《重症外伤中心》剧照

他狂傲不羁,从不按常理出牌,对待医院的官僚制度和不合理规定总是直接开怼。面对患者时,白江赫又展现出无比的专注和耐心,凭借精湛的医术一次次从死神手中夺回生命。

男二杨载源(秋英宇 饰)原本是肛门外科教授爱徒,正沿着“大医院积累经验-独立开业”的常规人生轨迹前行。在遇到白江赫后,他被其独特的魅力和精湛的医术所折服,毅然追随白江赫,加入重症外伤中心。杨载源从一个有些书呆子气的普通外科医生,在白江赫的“毒打”下逐渐成长为能够独当一面的重症外伤中心医生。

《重症外伤中心》剧照

“黑道”护士千蔷薇,以强悍执行力弥补医疗系统的低效;麻醉科朴敬远表面冷漠,实则默默扛起高风险手术的支援任务……

《重症外伤中心》让无数观众一点开就欲罢不能,源于它彻底抛弃感情线与家庭戏码,完全聚焦于“职人”与“职业”本身,将“专业主义”贯彻到底,呈现了医疗剧的“黑箱魅力”。

职业剧有着“开黑箱”的功能,观众本着对某个职业的好奇而去观看,想要了解那些不为外人所知的门道。而医疗剧的这种诉求更为强烈,因为每个人都可能成为病人,在面对重病时难免会心生恐惧,在医生和疾病面前,大多数人又觉得自己懵懂无知。“手术室里到底发生了什么”成为大众心底强烈的疑问。

《重症外伤中心》满足了观众的这种探秘心理。每集平均3-4场高密度手术,从心包填塞穿刺到火灾现场内脏缝合、从手术器械的使用到医生的操作手法,都展现出“纪录片式”的专业性。镜头亦毫无保留地呈现血肉模糊的创伤细节:胸腔被打开时喷溅的血浆、器官移植时跳动的血管、清创缝合时撕裂的伤口皮肉……剧集为观众在荧屏上建立一个“安全屋”:病例越是真实、惨烈,越能满足观众对生死场的好奇与敬畏,越能凸显医生运用专业能力掌控生死乱局的强大,越能帮助观众对抗现实中的疾病焦虑。

对“专业主义”的极致追求,是韩国经典医疗剧的传统。在《浪漫医生金师傅》中,金师傅用“师徒传承”模式探讨医者初心;《机智的医生生活》以五人组的友情为纽带,展现医生在理性与感性间的平衡;《重症外伤中心》将医疗现场转化为“战场”,用快节奏抢救凸显职业的残酷与崇高。三者风格迥异,却共享一个创作共识:医疗剧的核心吸引力,始终在于对“救死扶伤”这一行为的仪式化呈现。

《机智的医生生活》剧照

在医疗剧里,对医生“专业主义”的描绘、技艺的展现以及“救死扶伤”人文主义的呈现,能够在情感上给予观众抚慰,这种抚慰是无法通过医生谈恋爱等情节实现的。甚至,由于观众对于这种情感抚慰的需求过于强烈,医疗剧里常常会有“专业主义的神”。比如豪斯医生、大门未知子,又比如金师傅、白江赫。

“专业主义的神”若放在其他类型剧中或显悬浮,但在医疗剧的框架下却显得合理。因为医学本质上是一门充满不确定性的学科,而普通患者面对疾病时往往处于绝对弱势。通过塑造白江赫这样的“专业主义的神”,实质是在打造一个情感代偿系统:当现实中的医疗资源短缺、医患沟通障碍、医疗事故纠纷不断刺激公众神经时,观众需要一位无视规则、碾压困难、医术卓越的“医学之神”,来弥合理想与现实的鸿沟。

国产医疗剧不必妄自菲薄,但也必须正视差距。近年来,国产医疗剧在数量上迎来爆发。仅2020年代以来就有2020年的《了不起的儿科医生》,2021年的《一起深呼吸》《女心理师》,2022年的《谢谢你医生》《关于唐医生的一切》,2023年的《白色城堡》《问心》《非凡医者》《欢迎来到麦乐村》,2024年的《奔跑吧,急救医生》《手术直播间》等,但其职业呈现与人物塑造却常常难以摆脱“悬浮感”。

《手术直播间》剧照

“专业主义”本应是医疗剧的立身之本,但国产剧屡屡在基础医疗常识上“翻车”。2017年医学社区“丁香园”对2000余名医生的调查显示,94%看过医疗电视剧,并且 85.8% 的医生在看医疗电视剧的时候发现过错误,诸如没有无菌观念、拿着CT片子说是磁共振、指着X光片说是B超结果、抱着骨折患者到处跑、电除颤滥用……低级错误暴露主创团队对医学的陌生,折射出创作态度的敷衍,也影响医生专业形象的塑造。

国产医疗剧对“专业主义”的消解,还体现在对情感戏的过度依赖上,将医院简化为男女主角谈情说爱的背景板,手术室成为告白场所,急诊科上演“三角虐恋”。这种创作逻辑源于对观众市场的误判:制片方认为“专业戏枯燥,感情戏吸睛”,于是将医疗剧拆解为“职业皮囊+言情内核”。即便是口碑较好的《关于唐医生的一切》,仍难逃女强人与暖男麻醉师的感情线套路;近年来难得的国产医疗剧佳作《问心》,林逸与方筱然的感情戏也略显“狗血”。

《关于唐医生的一切》剧照

真正的医疗剧,观众渴望看到的是生死抉择中的专业能力与职业信仰,而非偶像剧式的甜蜜互动。背离“专业主义”的恋爱叙事,是多数国产医疗剧口碑崩塌的导火索。

也值得一提的是,当下的国产医疗剧中几乎不可能出现白江赫这样的人设,因为剧集往往以公立医院为背景,医生是公职人员——他们更多是道德完美、人格完美的“完美医者”,而不是无视规则、个性强烈、剑走偏锋、专业超群的“专业主义的神”。

由此,国产医疗剧对主人公的塑造基本是两个类型:要么是几无瑕疵的“完美医者”,比如《心术》中的刘晨曦,《欢迎来到麦乐村》中的江大乔;要么是热血莽撞的“成长新人”(他们终将成长为“完美医者”),如《白色城堡》中的王扬鸣、《非凡医者》中的陈辉。立体一点的,仍是有血有肉;编剧水平差一点,主人公就只是披着白大褂的“道德符号”。

不论哪种情形,显然都不及独立特性的白江赫来得“醒目”。

《重症外伤中心》剧照

手术刀指向“系统”

韩国医疗剧备受赞誉,关键在于其不仅对“职人”与“职业”予以精彩刻画,更以现实主义的敏锐视角,对“职场”背后的医疗体制进行深度剖析与批判。这恰似一把手术刀,精准地指向“系统”,将其中存在的种种问题一一揭示。对医疗系统的深度挖掘,提升剧集的内涵,也引发观众对于社会医疗问题的广泛思考。

《重症外伤中心》在这方面表现得尤为突出。

剧集直指医疗系统的异化,医院的经营模式逐渐从以救人为本转向以营利为导向,一些医院和科室为了追求经济效益,忽视患者的需求。剧中医院管理层毫不讳言:医院营收最高的部门是殡仪馆、停车场、餐厅,以此要求医生们提高各自部门的利润率。

当医院将利润置于生命之上,白江赫团队即便成功救人,也会因“超支使用直升机”“手术器械成本过高”被审计警告,导致使得重症外伤中心在设备购置、人员配备等方面都存在不足,在开展救援工作时受到了很大的限制。

这种荒诞现实在剧中化为具体冲突:感染内科教授、企划协调室长洪载勋私自与消防署署长勾结,不派救援直升机协助白江赫进行救援,导致患者延误就医,最终成了植物人,还试图将责任推给白江赫。

《重症外伤中心》剧照

这些情节并非虚构。原著小说原型李国钟医生曾自费200多万元调用救护直升机,而韩国医疗界长期面临重症科室无人问津的困境——年轻医生更倾向选择医美等高收入领域,急诊与外科沦为“傻子与富豪的战场”。“医院到底是企业还是救命场?”,恰是对韩国医疗资本化的血泪控诉。

韩国医疗剧的反派从不是纯粹的、扁平化的“恶人”,而更多是“恶的系统代言人”。《重症外伤中心》中的院长崔朝殷,年轻时也曾是热血医生,却在管理岗上逐渐妥协,最终沦为“计算器成精”。这种堕落轨迹,比单纯的黑白对立更具悲剧性——它揭示了系统如何异化理想主义者。

同样地,《浪漫医生金师傅》中的都允完也如此控诉,“一有事就骂医生、被揪衣领的世界,为什么就只向医生要求无礼的牺牲和问责,你不觉得不公平吗?既然世界不尊重我们,那么现在我们医生应该自寻生路才是……”他沦为“优雅的恶”,其西装革履的形象是医疗资本化的隐喻。

《浪漫医生金师傅》剧照

这些复杂反派的存在,让医疗剧的批判不止于愤怒,更充满无奈与反思。观众看到的不仅是一个医生的挣扎,更是一个系统对职业初心的吞噬。不同剧集共同构建了一个批判谱系:医疗系统的腐朽非一人之过,而是制度、资本与人性的合谋。

《重症外伤中心》既将手术刀指向系统,也绝不向坏的系统妥协。白江赫凭借自身过硬的医术和强大的信念,不断与医院不合理的官僚制度、资源分配不均等问题作斗争,用实际行动挑战着陈旧的规则;杨载源从“服从者”变为“改革者”,象征着新一代医生对系统的觉醒。

这种个人与系统的对抗,在《浪漫医生金师傅》中表现为“地方医院VS财阀集团”,在《机智的医生生活》中则是“长腿叔叔”式的理想主义抵抗……它们都巧妙地实现了现实主义与理想主义的结合,既深入剖析现实,也彰显人性的光辉和正义的力量,让观众看得热血沸腾。

《重症外伤中心》剧照

在国产医疗剧的发展历程中,对医疗系统的反思曾经有过短暂的呈现。新世纪初,部分医疗剧如2005年的《红十字背后》,以“揭黑”为主要目的,对医疗系统的一些问题进行大胆的揭露和批判,展现医疗行业内部的利益纷争、权力斗争以及医疗资源分配不均等问题。

随着时间的推移,这类医疗剧越来越少。当下的国产医疗剧,几乎都是依靠“完美医者”来超越困境。不夸张地说,如今的国产医疗剧中几乎都有这样的“完美医者”:无私为患者垫付高额费用,即便自身经济不宽裕也毫无怨言;当患者对治疗方案产生恐惧和怀疑时,不厌其烦、循循善诱;面对高强度工作和医患矛盾,始终保持微笑与宽容……

这固然讴歌了医生的伟大与无私,但也值得追问:为什么医生必须靠“自我牺牲”才能践行职业理想?医者的崇高道德能否替代制度优化?当国产医疗剧频频将矛盾的解决寄托于“完美医者”的个人魅力时,它实质上是在为系统的惰性开脱——仿佛无需改革,只需等待更多“道德模范”出现。

这种“完美医者”的创作倾向,也可能加剧现实中的医患误解。剧中,医生总是无私的、患者总是被感化的、制度总是正义的;现实中,患者抱怨“排队三小时,问诊三分钟”,医生埋怨“太累了”“收入与付出不匹配”。当医疗剧拒绝呈现真实困境,加剧了公众对医疗行业的浪漫化想象,导致现实落差下的信任危机;观众也难以理解医患冲突的结构性根源,容易将现实中的不满投射到医生个体身上。

《红十字背后》剧照

医疗剧作为一种具有广泛影响力的文化产品,本可以通过对医疗系统问题的展现和探讨,引发观众的思考,推动改革的进程。目前的情况是,国产医疗剧在这方面没有发挥应有的作用。职人与职业刻画的不专业、片面单一,对医疗体制反思的缺失,使得再优秀的剧集距离爆款也是差“一口气”。

《重症外伤中心》的全球性成功,在于它用好莱坞式节奏包裹东方职人精神,以医疗剧为载体输出对“系统”的批判,也充分说明真正的好故事能在任何文化中找到共鸣。正如白江赫所说,救人的理由只有一个,“我只是做了身为医生该做的事”;而拍好一部医疗剧的理由同样纯粹:以“专业主义”为基石,直面医疗系统背后的现实困境与人性光芒,这是该做的事。

详细岗位要求点击跳转:《三联生活周刊》招实习生、撰稿人

大家都在看

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章526篇 获得0个推荐 粉丝5905人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里