了解波伏瓦的最好方式,读她的自传

作者:三联生活周刊(微信公号)

02-13·阅读时长8分钟

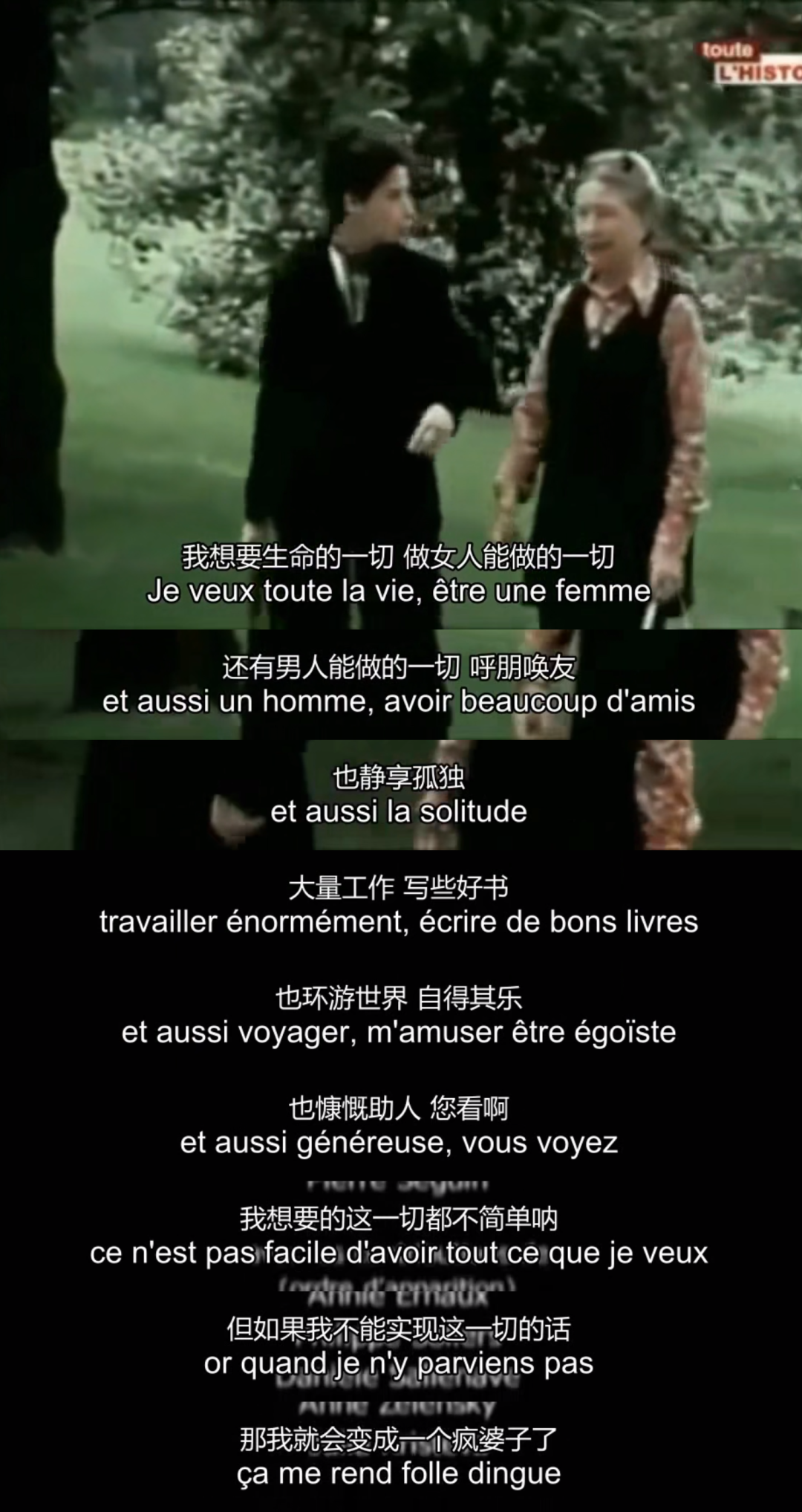

在《波伏瓦:我想要生命中的一切》纪录片里,有这样一个片段——

117年前降生在巴黎蒙帕纳斯林荫道103号的小女孩,不但实现了她在19岁时写下的宣言:“成为自己”,从中产家庭的规矩女孩,成为了敢于清算人生的划时代先锋;

更是激励着无数女性去追求值得一过的人生,引领着一代代女性摆脱“顺从”的命运,走向“难搞”的觉醒。

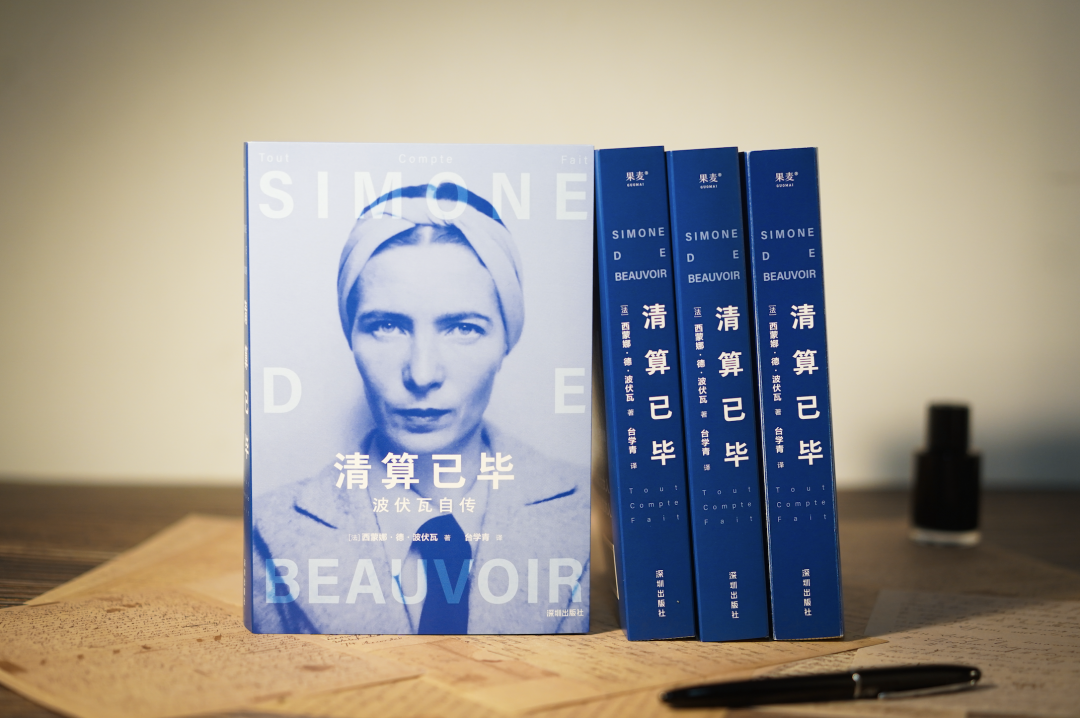

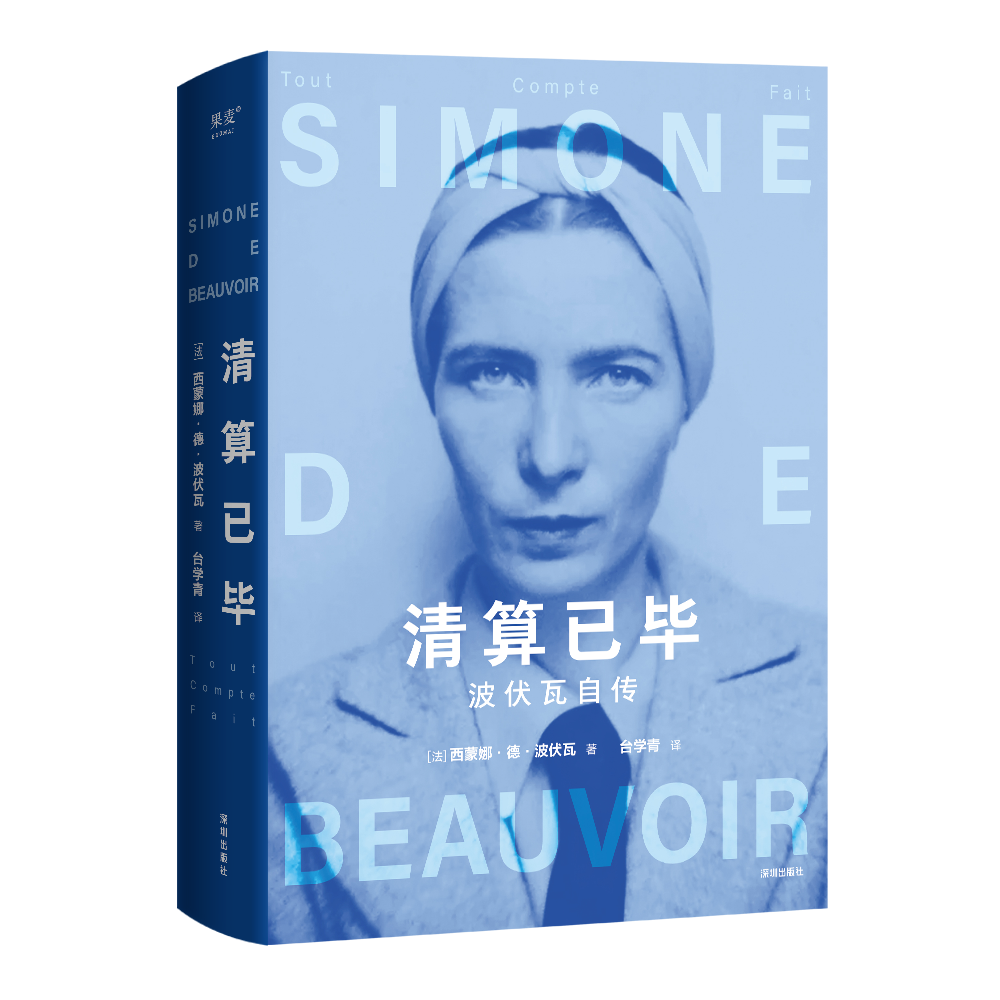

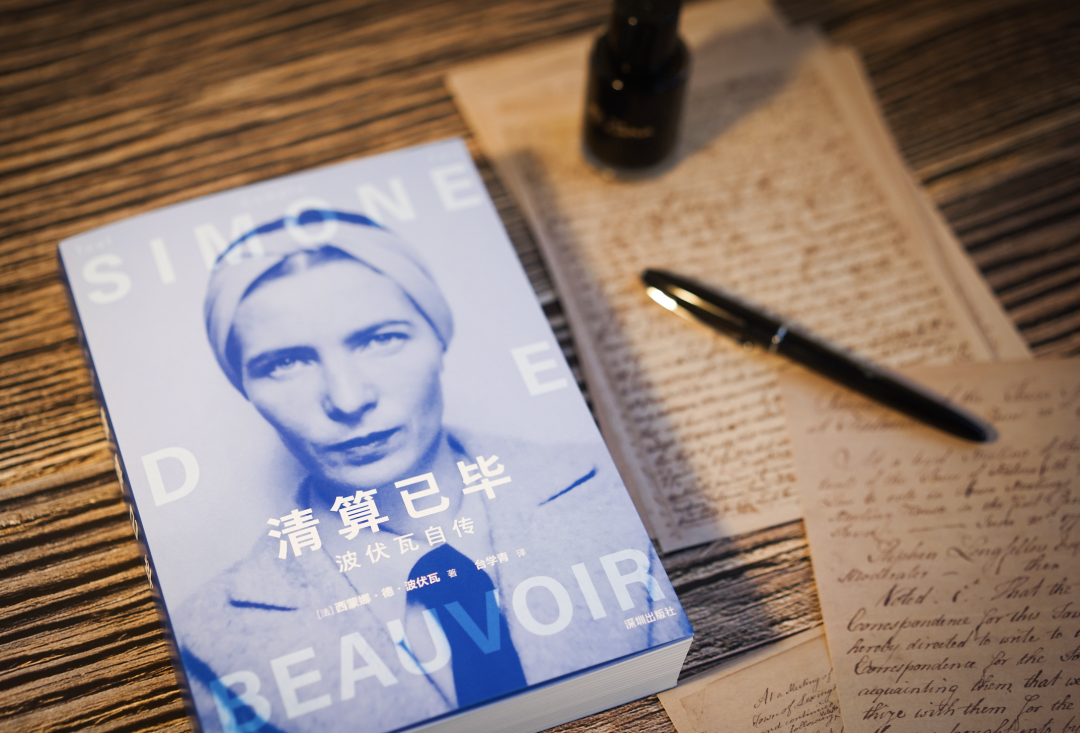

今天小编要为大家分享的,就是波伏瓦人生的最后一卷回忆录,也是回忆的最终章,《清算已毕》。

在《清算已毕》里,波伏瓦从我何以成为我、个人作品、亲密关系、日常爱好、旅行见闻、国际及时代观察、重申女性处境等几个维度给出了自己的答案。

点击图片,一键下单

点击图片,一键下单

01

了解波伏瓦的最好方式,读她的自传

自传是波伏瓦写作版图中相当重要的一块,身为存在主义哲学家的她将哲学思想作为一种生活方式来实践,反过来又会将自己的生活作为创作主题去描述、分析和反思。而她的种种经历也确实非同一般,不但在自身的时代引发巨大争议,至今依然被大众所好奇。

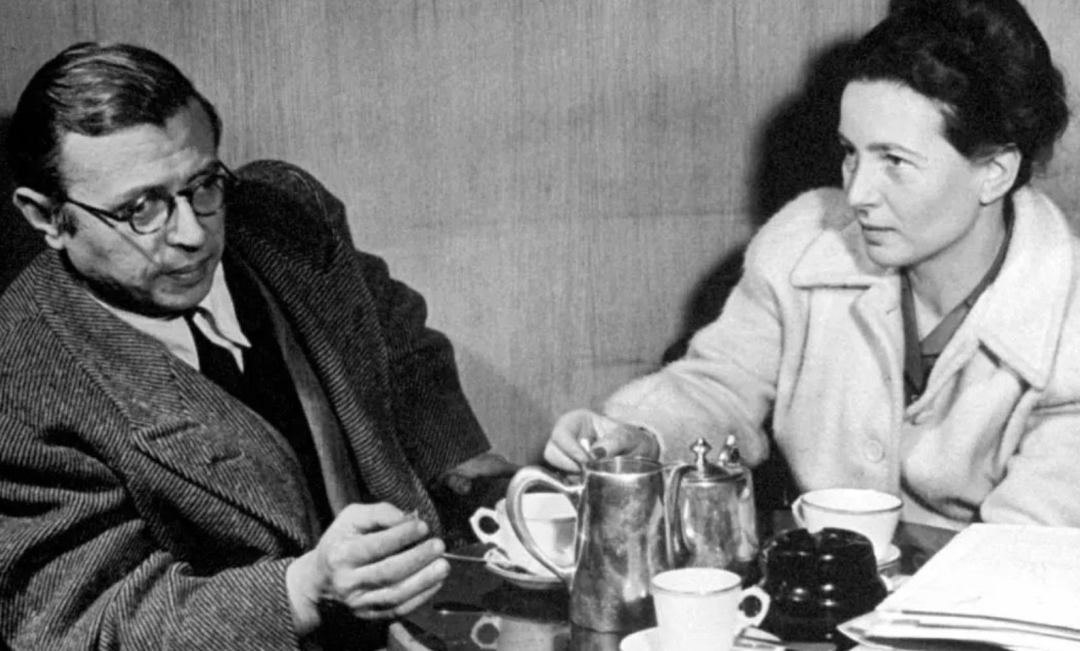

只不过好奇常常止步于猎奇,大多数眼球不是被她和萨特的契约伴侣模式,就是被她和众多情人复杂纠缠的关系所吸引,无从看见波伏瓦之所以引领一代代女性觉醒的内核根源。

波伏瓦共著有四卷回忆录。分别是《一个规矩女孩的回忆》(也译为《端方淑女》)、《岁月的力量》、《事物的力量》和《清算已毕》。

《清算已毕》作为回忆录终卷,波伏瓦的思想更加成熟,回顾也更加全面。

在这本书中,波伏瓦跳脱出以往写作回忆录时所遵循的线性顺序。当时间带着她不可避免地滑向自己的坟墓,她开始用写作逃脱时间,在她看来,在过往的传记中,

“我的人生被分割成碎片,变成一连串凝固的瞬间,但实际上,每个瞬间都包含着过往、当下和未来。三者密不可分……按照时间的线性顺序写作,使我无法把这些不同时期的相互纠缠表达出来。我没能在三重维度下记录那些过去的时光,只能把它们毫无生气地展示出来,把它们困在永恒的现在时中,显得单调而扁平,与先前和后来的时光都互不相干。”

站在人生的尽头回望过去,那些最重要的东西会自然而然地浮现出来——友情、阅读、思考、艺术、创作,身体力行地探索未知,坚持不懈地改变世界……

记忆打破了现实的边界,穿梭于有形的历史和无形的梦境之间,重新定义究竟是什么构成了生活。而根据这些关键主题复现时光,正是波伏瓦在这回忆的终章里对一生所做的清算。

02

“我的人生包含了她们的人生”

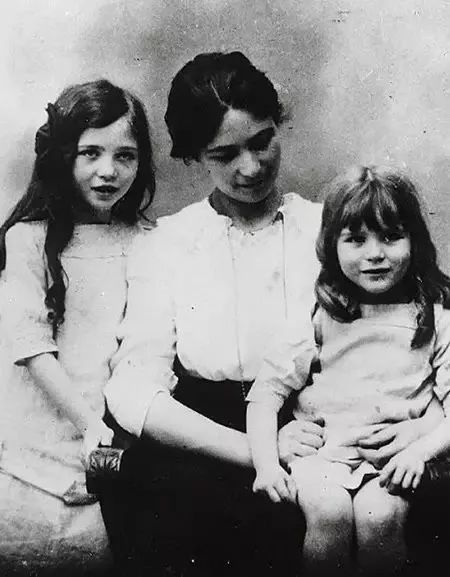

妹妹埃莱娜是波伏瓦人生中最早的朋友。

她出生于波伏瓦三岁那年,姐妹俩从小关系亲密,青春期时也会通过写信向彼此敞开心扉,吐露内心的秘密和困扰。当波伏瓦出版新作《破碎的女人》时,埃莱娜还为其创作了精美的版画。母亲去世后,波伏瓦在《她弥留之际》的献词页上写下:“献给我的妹妹”,以此来纪念姐妹俩共同陪伴于病床前,分担彼此痛苦又相互支持的时光。

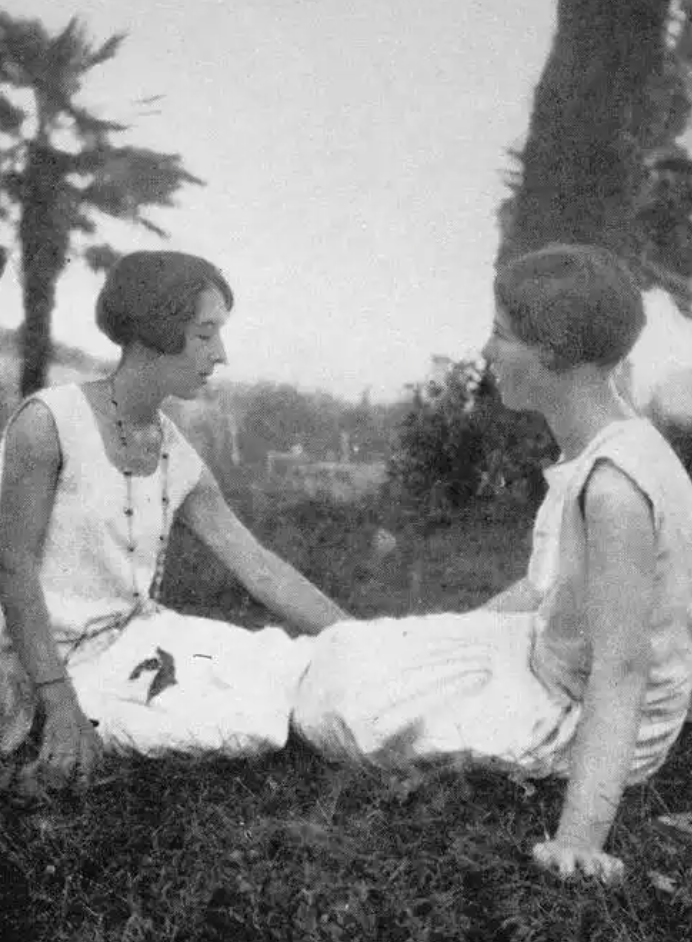

六十多岁的波伏瓦在《清算已毕》中谈起扎扎,依然会说她是个不同寻常的女孩——“我本来习惯用僵硬的骄傲来保护自己,对扎扎的崇拜拯救了我。”

她的潇洒活泼和批判精神将波伏瓦从乖孩子的角色中解放出来,学会了独立和不敬。从扎扎那里,波伏瓦体会到“爱的欢乐、思想交流的乐趣和情投意合的愉悦”。扎扎的悲剧,也最终促成了波伏瓦对资产阶级的唾弃和反叛,并让她写下《形影不离》来纪念这位天才女友。

交往时间最久的斯黛芬,波伏瓦描述——“很少有人能像她那样全身心地投入生活,无惧衰老:她永远对世界兴趣盎然,永远能找到有价值的东西,永远有自己的目标,直到生命的尽头。”

在波伏瓦笔下,我们看到女性之间美好的联结:理解、尊重、互相欣赏,从彼此命运中获得启示与力量。

异常强大的精神内核让波伏瓦无论身处何种境地都坚定地实现着自我,她说:

“如果世界上发生的事撕扯折磨我,我会希望改变世界,而不是改变我在世界上的位置。”

如果你好奇是什么样的作品与思想滋养了她的精神世界,这里有她自己给出的答案。巴黎长大的波伏瓦浸润在丰富多彩的文化生活中,阅读、看电影、听唱片、看画展,一样不落下。在本书中她细数给自己留下过深刻印象与影响的文艺作品,从中能挖掘出不少宝藏。

她是狂热的读者——“当我拉上房间的窗帘,躺在沙发上,周围的一切都隐去了,我进入了忘我的境地,我的世界里唯一存在的,就是目光所至的那张白纸上的黑字。”

从她百读不厌的卢梭《忏悔录》到贝蒂·弗里丹《女性的奥秘》,波伏瓦的阅读趣味横跨数个领域:文学、历史、民族学、传记等等。我们还能看到她对王尔德的锐评,对侦探小说的偏爱,不同作品在她的阅读生涯里相互交织,构成穿越时空的呼应。

她是忠诚的影迷——“即便在最清闲的时候,我头脑中总是盘算着一些计划,心里萦绕着一些回忆,准备做一些事。可一旦走进电影院,我就放下了一切。”

巴斯特·基顿和卓别林都是她的挚爱,在影片重映时她会专程到电影院和年轻人一起观看。巨大的阅片量养成了她挑剔的口味,哲学背景给了她穿透性的视角,她的影评绝对值得一看。

在这本书中,她谈到了自己多部作品的创作缘起,在大多数情况下,写作都是她创造自己和改变世界的方式,对于外界的误解和批评,她一一回击。驱散故弄玄虚的迷雾,说出真相,是她在写作时坚持的宗旨。

母亲因病去世后,她在巨大的悲痛中写下《她弥留之际》,有人抨击她作秀,陪伴母亲只是为了收集素材。但她在书里诚实地写下:“在我人生的艰难时刻,在纸上写一些句子,即便没人会读,这个举动总能带给我安慰,正如祈祷之于信徒。”

也就是在这样一路的诋毁中,波伏瓦学会了不自证。

只朝着自己的目标努力,只在意自己真正关心的事情。波伏瓦认为,有两个因素保障了她人生的一致性,一个是萨特在她生活中始终占有一席之地,另一个是她始终忠实于最初的计划——了解这个世界和写作。

但她不止要从书本里了解世界。

波伏瓦热爱旅行,她说:“当我穿街走巷,混迹人群,一个城市和那里的居民就活了起来,这种圆满是词语所不能给我的。”

二十出头在马赛教书时,波伏瓦就时常独自一人外出徒步。她会在地图上标出5到6小时的步行路线,后来增加到9到10小时,有时一天甚至能走上40公里。后来她开始自驾上路,常常一个人从巴黎开到罗马,在她看来这是一种令人沉醉的旅行方式,对此,书中也有一段令人十分向往的描述:

“开着车在路上时,我就在那里,而且感到是自己身体的移动带来了眼前所见:由于运动,富含意义的空间徐徐展开,恰如其分伴随着时间的流逝。此时,运动有着令人沉醉的意味。对过往的回忆和对未来的期许最能给人带来一种幻觉,让他感到似乎回归了自我。驾车行驶在大路上,我不断地在回忆与发现之间切换,脑海里还留着回忆中最后的影像,心神已被好奇心驱使着去发现新的东西;我既回忆又期待,深深地沉浸在离我而去的过往和迎面而来的未来中。”

而无论走到哪里,女性地位都是她关注的问题。

在日本,她到工业区采访女工,听她们诉说巨大劳动强度下依然不平等的薪酬;在以色列特拉维夫,她与一群自由职业女性探讨男女分工的合理性;她指出在开罗的露天咖啡馆见不到一个女性,也从埃及女性的生育之困与离婚之难中看到两性在社会、公民和经济权利上的巨大不平等。

开放的心态与旺盛的求知欲推动着波伏瓦不断更新对这个世界的认识,也正因如此,她的生命从未停滞,始终处于成为自己的进程之中。

团购价:45元(原价:78元)

点击图片,一键下单

点击图片,一键下单

文章作者

三联生活周刊(微信公号)

发表文章526篇 获得0个推荐 粉丝5905人

三联生活周刊微信公号

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里