“同道中国”的文质与文道

作者:吴飞

01-08·阅读时长14分钟

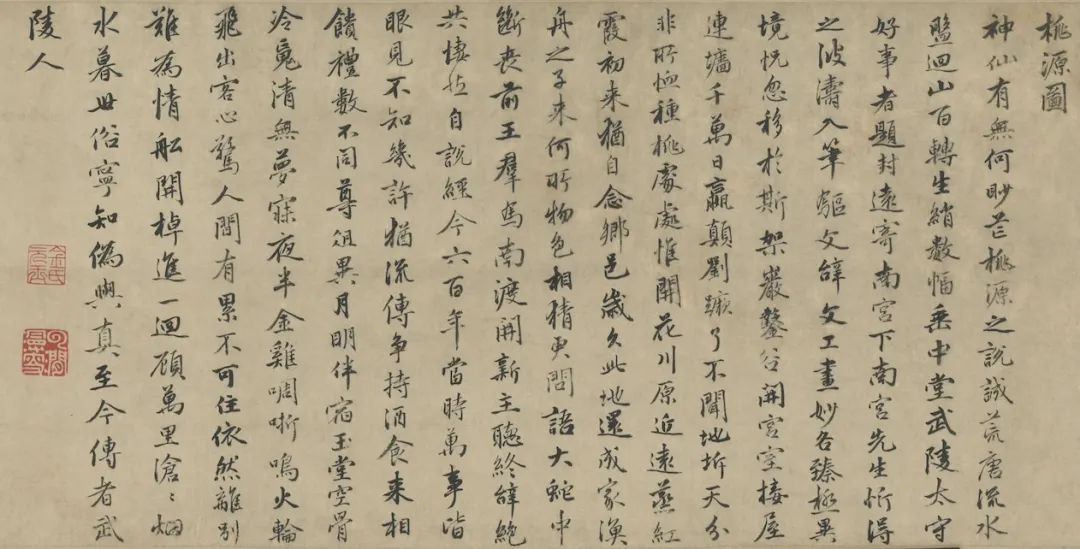

读了刘宁新著《同道中国:韩愈古文的思想世界》,我想起多年前见到的元人刘仁本的《羽庭集》自序中讲的故事:刘仁本曾经参加一个降神活动,那个附体的神灵言行文风绝类韩愈,并以韩愈的口气赞扬他文章写得好,还为他的文集作序。他又梦见和几位朋友讨论文章,峨冠博带的韩愈从天而降,讲了一番文以载道的道理,令他获益良多。刘仁本感慨有加,随后引了苏轼对韩愈的评价:“公之神在天下,如水之在地中,无所往而不在。又谓不依形而立,不恃力而行,不待生而存,不随死而亡者,诚哉言也。”这种颇似志怪之语的故事,竟出现在儒生文集的自序中,以梦中韩愈之言作为自己作文论事的主旨,令我印象很深,丝毫不亚于韩山、韩江之间的潮汕人津津乐道的韩愈驱鳄传说。

后来听研究北京民间信仰的鞠熙讲,科举时代,韩愈长期被奉为翰林院、国子监和贡院等地的土地神,本不怎么喜欢科举制度的韩愈,却保佑着历代举子。国子监的韩愈祠今天还没有被毁,孤零零地在一个小学里当仓库,已经面目全非。现在上过学的人也都读过韩愈的文章,熟悉韩愈创造的众多成语和警句,但对于韩愈为什么重要,鲜有人说得清楚。说他很会写文章,影响了一千年来中国读书人写文章的方式,似乎还不足以让他享此高位;说韩愈是宋明理学的先声,最先提出道统概念,待到宋学真正发展起来,他却被赶出了道统,这个尴尬位置更不足以让韩祠香火如此旺盛。

刘宁此书的意义,就在于成功回答了“韩愈为什么重要”这个问题。刘宁浸淫韩学数十年,学界诸多同道早就在翘首期盼她的成果。《同道中国》果然没有辜负多年的等待,它告诉我们,韩愈不只是在文学史上领导了古文运动,也不只是在思想史上启发了道学传统,而是有着无可替代的文明史意义。用刘宁的话说,韩愈作为百代文宗,为千年立法,他让我们看到“乡土中国”之上的“同道中国”,塑造了中华文明的高贵品质。刘宁强调“同道中国”之区别于“乡土中国”,绝非否定或贬低费孝通的学说。她要提醒我们的是,“乡土中国”虽然讲出了中华文明的深层结构,但尚未讲出这一文明能够达到的高度。在内忧外患的二十世纪四十年代,费老既有思考中华文明基本结构的志向,更有为延续文明开出药方的问题意识,但在那时的文化守势中,绝无瞻望此文明最高境界的可能。所以,我们从《乡土中国》这部经典之作中读不出来此种文化究竟好在哪里,我们仍然要守护它,似乎仅是因为我们无法改变如此深厚的传统。现代中国迭遭蹉跎困顿,我们对“乡土中国”心有戚戚,但对“同道中国”颇多隔膜,所以不能理解韩愈的价值。这是百年来思考中国文化难以突破的限制。韩愈出身布衣,对乡土中国当然有过深刻体会,但生当大唐盛世的他更有条件、有资格、有能力企及中华文明的最高境界。刘宁通过韩愈研究,展现了这个文明的活泼灵动、高贵灿烂。这与“乡土中国”并非不同的中国,却是它的另一面向。现代中国若欲摆脱文明守势,又岂能回避此一思考转向?

所以,刘宁笔下的韩愈,并不仅仅是文学史或思想史上的一个环节;她的著作,也绝非仅以跨学科的方式,剖析韩文的历史意义,增加一项韩愈研究成果而已。因而我们才能理解,虽然《同道中国》处处都在谈古文,它的价值却并不限于文章写法。全书分为三编:“成体”“造语”“明道”,是一个独具匠心的结构。“成体”讲韩愈古文文体的创造,“造语”讲韩愈在语言上的创新,二者构成一个体用结构。有此体用,已经可以看到韩文艺术的创造性与独特性。而“明道”深度挖掘韩愈为文的思想主旨,才呈现了韩文的灵魂。体与魂又是互为表里、无法截然分开的。所以“明道”一编所论,又渗透在前两编中,处处可见。全书混沦一体,首尾呼应,又脉络清晰、结构严整。读完前两编,下编的复杂论述就是一个自然而然的提升了;读完下编,再回过头来看全书,更有恍然大悟之感。这既非通常文学史的写法,也不是思想史或哲学史的结构,而是试图通过韩愈其人、其文、其道,展现“同道中国”的丰富神韵。

曾有学者批评《同道中国》时有游离之憾。在上编,除了韩愈,刘宁还花了不少笔墨旁及唐代其他作者的诗文,如在“天性忠诚”和“屈骚之变”两章都各自拿出两节讲杜甫和柳宗元。在下编,整个第八章都在讲韩愈之前的文质论,特别详细描述了李白文质论和中唐《春秋》学,几与韩愈无涉。如此大篇幅的溢出,似已不仅是在对比中凸显韩文的特点,难免招来偏离主题的批评。但我仍然认为,这是全书大旨所必需的。书名“同道中国”,虽以韩愈为中心,但刘宁关注的并不是韩愈一人,而是韩文所在的思想世界。李白、杜甫、柳宗元,也是铸造“同道中国”必不可少的人物。韩愈之前的文质论传统,以及韩愈之后的道学思想,乃至韩愈古文运动在新文化运动中的回响,共同构成了“同道中国”绵延起伏的奇峰峻岭。刘宁通过韩愈引导我们进入群星闪耀的“同道中国”,也在指引我们看这一思想世界的错落有致和光影闪烁。

先“立体”,再“造语”,然后讲出韩文所明之道,这是“文以明道”的本来次序。但为了尽可能全面把握此书的混沦之道,作为读者的我们,不妨先从“明道”谈起,然后再看此“道”如何渗透于韩文的“体”和“语”。

下编的主旨是,韩愈完成了从“文质”到“文道”的转变。但该如何理解这种转变?“文质论”本于《论语·雍也》中孔子之言:“质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。”按照清代黄式三在《论语后案》中的解释,孔子说“文胜质则史”,是在批判他之前的史官文风,孟子也说鲁《春秋》“其文则史”,因而“文质彬彬”,正是孔子写《春秋》的笔法。孔子此处的本意,正是在说文学修辞,但又可以扩展为更多层面。

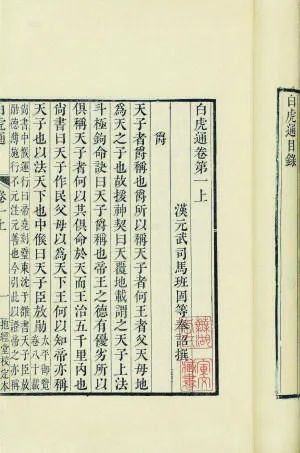

《礼记》《易传》《公羊传》《荀子》均大量讨论文质关系,老子、庄子、墨子、韩非子也极为关心文质问题。刘宁非常准确地将文质论概括为个体修养、礼乐风格、历史演变和文学修辞这几个层面,以及中和论与本质论两种倾向。但这几个层次的文质论并非毫无关联,而是贯穿了一种哲学性的文质论思维。董仲舒、刘向等人都试图概括出这个层面上的文质论哲学,《白虎通》说得最好:“必一质一文者何?以承天地、顺阴阳。阳之道极则阴道受,阴之道极则阳道受,明二阴二阳不能相继也。质法天、文法地而已,故天为质,地受而化之,养而成之,故为文。”在哲学层面上,文质与阴阳、天地皆可呼应,其中质代表了自然,文代表了人为的文明创造。“质”的取象,本是事物的自然质地,比如木头、玉石都有它们的质地;质地上或粗或细的纹理,就是“文”,玉石上极为细密的纹理又可称为“理”。用一块木头打造一张桌子、椅子,或别的什么艺术品,一定要按照它上面固有的纹理,予以加工文饰,这就是文和质的关系。若是不予加工或加工过少,则粗朴原始之质呈露在我们面前,那就是“质胜文”;若是加工过度,雕琢之繁遮盖乃至改变了自然之质,那就是“文胜质”。文质彬彬的字面意思是文质参半,文和质都不偏重,通过适当加工,但又充分保留自然之质的本色。但这种中和论与更重质的本质论也可相通。历代诸家论文质,大多认为质是根本。元代蔡清讲到文质彬彬,认为不是五五分的参半,而是质七文三。后来毛奇龄讥笑这种数学比例解法过于拘执,但质优于文,应该是历代文质论的共同看法,即自然应该先于人为。

在礼乐风格和文学修辞层面的文质论,却与这种原初文质论稍有不同。尚质、尚文指的往往不是自然之质和人为文饰,而是文明风格的不同。比如,同样是文饰,有些文饰趋近古朴自然,但这仍然是文饰,也就是“尚质之文”,它与绮丽典雅的“尚文之文”只是风格不同,但并不是自然本身,所以即使尚质之文也可能非常虚伪矫情。魏晋至中唐的文学理论以文质论为主,陆机、刘勰、钟嵘、陈子昂、李白等都讲文质论,而且都主张文质相济,但他们关注的主要是文章风格,即便是大谈尚质之文,也很可能和自然之质相去甚远,比如主张文质相济的钟嵘就无法欣赏文风质朴的曹操和陶渊明。所以,韩愈的文道说,并不是简单在文章风格上以质救文,而是根本就摆脱根据文质风格来写文章这条思路。他主张的是“修其辞以明其道”,把文章作为明道之具。这正是文道说对文学文质论的根本改变。但它在精神实质上,却更好地实现了文质论哲学的精神,是文质论的一种全新形态。从汉魏的简单文质论,到华夏文化登峰造极的赵宋之世,形成了同道中国最辉煌的形态,而韩愈在其中起到了极为关键的作用。至于啖赵《春秋》学,力图突破《春秋》三传传统和义疏学思路,再造经义,他们所讲的文质论虽未为韩愈继承,却也是宋代义理学的一个重要来源,因而同样贡献于其后的“同道中国”。

但要理解韩愈所讲的道究竟是什么,却必须通过他以文明道的具体做法,所以我们需要回到上编和中编。上编“成体”之“体”,当然是文章之体,但为文并非士大夫的志向,要讲清楚韩愈的文体创造,必须理解韩愈的思想旨趣,其实就是韩文所明之道。因而,上编五章虽然始终紧扣文体的主题,却又必须就精神所向展开讨论。韩愈究竟为什么弃近体而尚古文?文学文质论纠缠于文风的尚文尚质,却对文章所该表达的自然之道不甚措意。韩愈说“约六经之旨而成文”,他以先秦经书中的古文写作,是因为古文本就是经义之道的载体;因而,对他而言,写文章本身不是目的,明道才是目的,而明道的恰当方式就是古文——这一点,是韩愈为宋代道学家诟病的地方。他们难以理解,写写文章就可明道尽性吗?但韩愈所说“君子学文,所以行道”(来自《论语·学而》),以及其同时期古文家所强调的“文”,并不完全等同于狭义的文章,而正是“文质”之文,比如讲出“宣于志者曰言,饰而成之曰文”的李华,曾作《质文论》以明此理。“文”乃是文明,文章只是文明的表现方式。以古文来明道,是以文明表现大道的有效方式,而近体文就很难起到这样的作用。

脍炙人口的五原,是韩愈创立的最重要文体,既非辩论,亦非辞赋,而是通过追根溯源寻求定名,追随仿效者至今不绝。但它的意义尚不止于写作形式,更重要的是其中探讨的实质内容,尤其是《原道》和《原性》两篇。《原道》讲:“博爱之谓仁,行而宜之之谓义,由是而之焉之谓道,足乎己无待于外之谓德。仁与义为定名,道与德为虚位。”这是非常重要的界定,而且文中反复致意,强调儒家之道德不同于佛、道之道德。道与德并非独立存在的形而上学实体,而是依赖于仁义的虚位。特别是道,既是达致仁义的道路,就更不可能是实体,所以,要理解什么是道,必须理解韩愈如何论性。刘宁对《原性》的分析尤为精辟。宋儒往往批评韩愈沿用汉代以来的性三品说,而未明孟子性善之意。但刘宁认为,韩愈只是借董仲舒、王充等人的性三品之名,回归到孔子的人性论,与佛教佛性说深度对话,在精神实质上开启了宋代性善论。先秦对情与性是不大区分的,所以简单文质论缘人情以制礼。孟子将恻隐之情理解为仁之端,情易变,所以仁之端也会泯灭。荀子既说性恶又说性朴,颇有矛盾,因而初步区分性与情。董仲舒继承了孟子,就善端论性,又进一步区分了性与情,所以说:“谓性已善,奈其情何?”他明确讲:“名性,不以上,不以下,以其中名之。”其后论性皆从中人出发。韩愈大大深化了性情之辨,坚持在性、情两方面都区分上中下三品:性之上品是主于仁而行于义礼智信;中品是要么无仁要么少仁,义礼智信就是混乱的;下品则反仁,且悖于义礼智信。情则与之相应,上品喜怒哀惧爱恶欲皆能动而处中;中品有过有不及,但求合其中;下品则直情径行,过与不及不求中和。韩愈回到了孔子“唯上智与下愚不移”的态度,从上品论仁义礼智信之性的恒定不移,反而确立了人性善的绝对性。

合性与道言之,才是韩愈作文以明的“道”,韩愈文道说是对简单文质论的扬弃,而非放弃,他所关注的是混沦一体的性命之道,而非具体的人情之质。正是这一转变,使他用道家更偏爱的“道”字来描述自己的精神追求,这一精神追求也决定了他使用的文体。

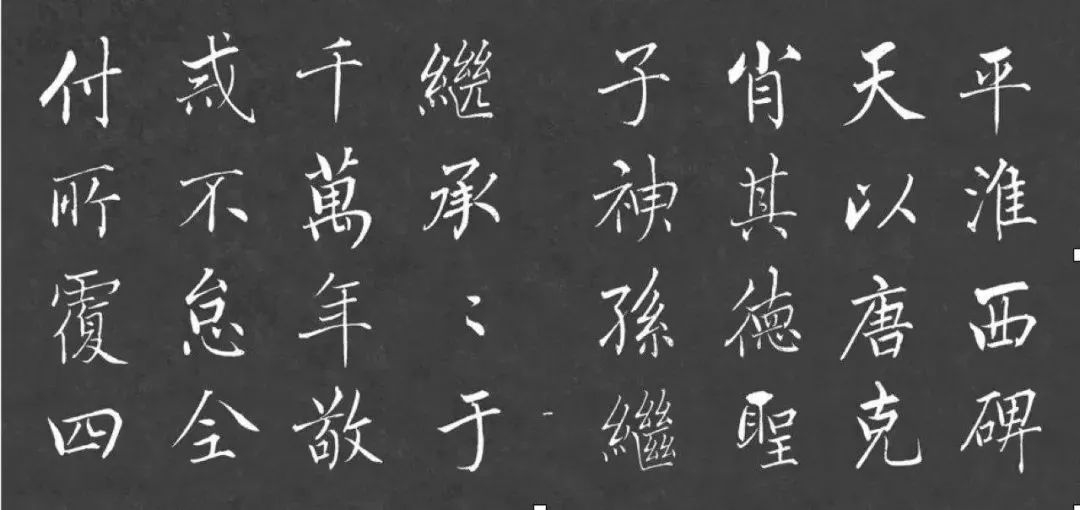

“成体”一编以文论道,贯穿着文与道两条线索。作文以拟圣,五原之论性、道,《师说》之尊师道,以及天性忠诚,是道的线索;而古文之文体、原之为体、碑传创新、屈骚之变,则是文的线索。两条线索交叠分合,蜿蜒显隐,让人在韩文的高超艺术中感受仁义之道的熏陶浸染。刘宁非常偏爱韩碑的写作,不仅在第二章设专节讨论韩碑,更在后文频频引述。韩碑改变了蔡邕式的才性品评,不仅变得更加质直明切,甚至还可以有非常尖锐的批评。如果说五原和《师说》等文是在理论上论性、道,韩碑则是通过记人记事来彰显性、道。在 “天性忠诚”一章,刘宁不仅在对比中呈现韩愈、柳宗元、杜甫对忠的理解,更通过韩柳二人关于张巡、许远、南霁云三人事迹的不同记述,以及《毛颖传》这篇独特的传记,接回了碑文写作的笔法。经过对传统道德一个多世纪的批判,见过了各种教条和虚伪的“忠心”,现代中国读者颇难理解天性中的忠诚,刘宁也特别提到严复《辟韩》对韩愈忠君思想的批判。然而,此章不仅以“天性忠诚”名章,更以恋阙之情深描杜甫之忠,非常自然顺畅地使浩然之气穿越千年烟尘扑面而来。这种“暴赤心之英烈,千载之下,凛凛生气”的中心之诚,正是上品善性的张扬,是“同道中国”的最高境界。

如果说第一章“拟圣精神”是以道立文,这五章“屈骚之变”就是以文明道,通过分述韩愈、杜甫、柳宗元三人对屈骚艺术的态度,总结上编“成体”。屈原是先秦时忠诚之士的典范,楚辞以澎湃奔放之笔表达其光华高洁的形象,却并不注重内心的深度。屈骚艺术无疑是古典中国的一座高峰,是对汉唐艺术最重要的影响。柳宗元仍是屈骚艺术的忠诚继承者,以表达对天人关系的传统理解。杜甫和韩愈却发掘出更多层次的内在心性,因而大变屈骚旋律,形成委婉顿挫、抑遏蔽掩的风格。艺术风格的转变,背后是天人关系和精神世界的转变,其实正对应于从简单文质论到混沦文道说的转变。屈骚旋律盛行的时代,刚刚经过巫史传统的人文化,对天神、地祇、人鬼的祭祀还具有重要的精神乃至政治意义,性情之分尚不充分,因而简单文质论具有统治地位。但从杜甫经韩愈到宋儒,巫风渐弱,理性化色彩愈来愈浓,混沦之性与具体之情的区分愈益明显,精神世界则向内深入挖掘,道与理的形上规模逐渐挺立。处在这种转变的关键时刻,柳宗元虽然与韩愈志同道合,叩响新时代的门扉,但他敬天畏神的品格仍然是屈骚艺术的最后回响,而愤然赶走鳄鱼的韩愈,却已经踏进了“同道中国”的新时代。

道与文这两条线索,在中编一同汇入对韩文语言风格的细致讨论。韩文的所有革新,都要落实到具体的文字,只有高超精熟的文字功夫,才能建构宏大庄严的同道中国。在中编的两章里,刘宁每一笔都在写语法和词句的革新,但读者看到的,都是韩愈其人的品格风骨。这看似最技术化的一编,也是最鲜明呈现韩愈个性的两章。人们心目中的儒者,特别是高扬“天理”的道学家,往往是温良恭俭让的道貌岸然形象,刘仁本梦中见到的韩愈,就是峨冠博带的样子。但刘宁笔下的韩愈,既非道学先生,亦非谦谦君子,而是激进革新,乃至怪奇狠重的形象。他拒绝中和趣味,彻底反对近体文风,甚至对骈俪对偶中的优秀遗产,也是以“对抗式融合”来继承。曾有不少爱用生僻怪词的大师,因其佶屈聱牙令人望而生畏,但韩愈所造的这些怪奇新词,纷纷成为我们熟悉的成语,因为他的狠怪新奇,处处打在世道人心的痛处,使人见怪不觉其怪,遇奇更喜其奇。

提倡“文道”的韩愈,其实是非常尚武的。他不仅擅长在记录武将军功的碑文中铸造伟词奇句,还曾“勇夺三军之帅”,在数万军中片言平叛。所以,韩文中的身体不仅丰棱骨感,甚至是血腥暴力的,以致充满了“山狂谷狠”“神焦鬼烂”这样的凶猛趣味。就像跟着一位画师去看名画,跟着一位工匠欣赏艺术品一样,我们跟着刘宁的娓娓解说品读韩文,才会发现其中那么多我们视而不见的沟壑奇景,其中的曲折变化使韩文成为不可多得的艺术珍品。我们由此也会服膺刘宁所做的对比,虽然宋代的欧阳修、苏轼,明代的前后七子、清代的桐城派都学韩愈,也都曾写出令人扼腕赞叹的古文,但韩文肌理中那灵动活泼的风骨、狠重奇险的神韵,无法复制。是品格高贵深沉的韩愈这个人,才使韩文达到了后人无法企及的高度。谁说文章不能成为行道尽性之法?

如果以韩愈不爱用的文质论标准来评价,韩文显然是尚质的,但这不仅是文风的尚质,而且是通过古文达致其真正的自然性命之质。韩愈以终结文质论的方式,实现了文质彬彬的最高境界。韩、柳所讲的“文以明道”,被周敦颐改造为“文以载道”,二程体会出“天理”二字,又认为“理便是天道”,于是“穷理尽性”“格物致知”成为宋学的标志性话语。清代汉宋兼采、由博返约,张扬“实事求是”之学,成为连接古今中国之道的津梁。无论“文质彬彬”“文以明道”“格物致知”“穷理尽性”还是“实事求是”,都是“同道中国”的不同面向,贯穿着一脉相承却又不断返本开新的文明精神。而今以实事求是为起点再次攀升“同道中国”的新境界,通过韩文回望中国文明曾经达到的高度,当然是极为必要的。

*文中图片均来源于网络

文章作者

吴飞

发表文章0篇 获得0个推荐 粉丝1人

北京大学哲学系教授

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里