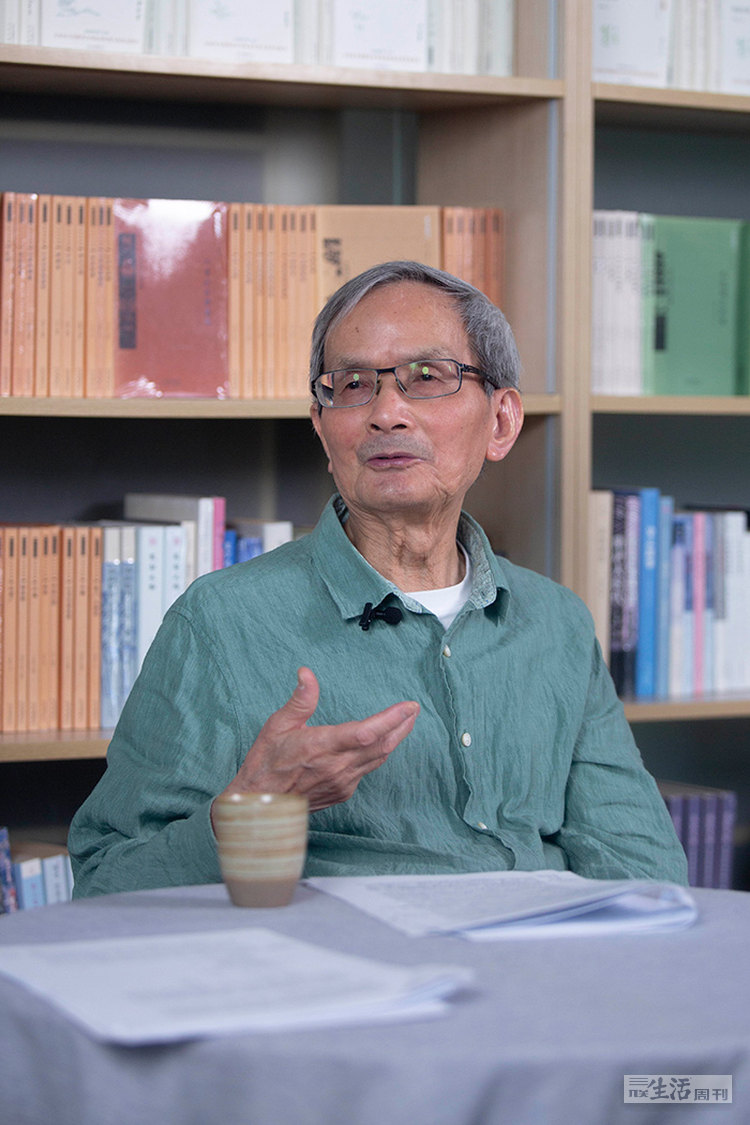

洪子诚:坚定对文学感性的信心

作者:艾江涛

10-29·阅读时长13分钟

“可是,曾经喜爱的诗人,为什么会这样轻易、转眼间就从自己的记忆中清除?这是当时在这个马雅可夫斯基广场上留下的问题。”十几年前,洪子诚在俄国旅游时,偶然看到一座修建于上世纪50年代的马雅可夫斯基塑像,不禁心生感慨,当年那些曾经呼应他们对新人与新生活想象的诗人,正渐行渐远。

洪子诚长期讲述新中国成立以来的中国当代文学,编写了《中国当代文学史》《中国当代新诗史》等产生过广大影响的文学史教材。2002年从北京大学中文系退休后,洪子诚开始大量重读以前影响过自己的作品。在后来结集出版的《我的阅读史》和《当代文学中的世界文学》中,他通过阅读与写作,希望重建的不仅是“故我”与“今我”的断裂,还有中国当代文学与世界文学的内在联系。

对“中国当代文学”的概念,学界向有争论,洪子诚的处理是把50年代以后的中国文学统称为“当代文学”,其内涵演变可以描述为:这是一个左翼文学的工农兵文学形态,在50年代建立起绝对支配地位,到80年代以后这一地位受到挑战而削弱的文学时期。洪子诚经常会被问到的问题是:你喜欢你研究的那些作家吗?你真的觉得50到70年代的文学有价值吗?对于文学史家来说,文学史的写作需要某种叙述上的克制与公允,可他们也清醒地知道,自己所写的是文学史,并非普通意义上的历史写作。如何在文学史的写作中,保持某种文学的立场和标准?洪子诚不太喜欢使用“文学性”的概念,更愿意将自己对文学感性的坚持,融入写作之中,遇到那些自己并不喜欢但依然“重要”的作品,他更多引述评论界的不同观点,或者切换到文学生产机制等新的叙述角度。

何谓“文学感性”?在洪子诚的描述中,它更多体现为文学能提供给人的那种概念与理论之外的细腻而复杂的情感、心理、情境的呈现。在《问题与方法》一书中,他提出革命文学之所以走向不断纯粹的一体化道路,正因为其拒绝了左翼文学遗产中的两个重要观点:一个是胡风和冯雪峰对感性生活的强调,一个是胡风等人对作家主观意志、主观精神在创作中的重要性的强调。

那种让他觉得亲近的感性,事实上成为他后来一系列叙述中显露出犹疑、含混的特色。面对同行赵园老师的评价“犹豫、清醒的自觉,不易磨损的坚硬”,洪子诚自己的回答是:“我‘本质’是个软弱、犹豫、怯于行动的人。我意识到这是不好的性格,不过真的难以改变。如果把‘坚硬’改成固执可能更准确。一些看法,特别是情感的改变,确实有时候在我这里很艰难。情感上的‘坎’常常很难越过,即使勉强越过也要花很长时间和力气。”

今年5月以来,洪子诚讲中国当代文学的课程在B站陆续上线。那些已渐行渐远的当代文学史,融入洪子诚退休多年来的重新阅读与思考,开始进入更多人的视野。洪老师身上始终带着复杂、多元、坚韧的文学感性,也让许多处于迷茫与困惑中的年轻人,感受到来自文学的力量。

接受本刊采访时,洪老师身体并不大好,多次进出医院。他告诉我,自己现在每天基本就是做一点家务,在小区散散步,听一点不那么刺激的音乐。“人的‘本质’是什么?也许就是一定程度能‘随意’,想做点什么就做点什么,不做了就闭目养神,就发呆,就乱想,没有事先设计好的程序来强制规范。”

文学感性为何重要?

三联生活周刊:你在一篇文章中提到,1991年初见日本现代文学研究者丸山昇先生,对方问你喜欢哪些当代作家时,你回答“没有最喜欢的”。如果换一个问法,哪些当代文学作品曾深深打动你?如果这种个人阅读感受,与当时流行的评价理念发生冲突时,你是怎么处理的?

洪子诚:对50到70年代的中国文学(当然是指大陆文学),总的来说我的评价不高。确实也有一些好作品,但不是很多。小说比诗歌要好一点。在我看来,这是中国20世纪文学比较暗淡的时期。那么我为什么专注这个时期的文学?有特殊原因,不是一两句话能讲清楚。可能想看看为什么会发生这样下降的情况,原因在哪里吧。

当代文学作品当然有不少曾经打动过我,包括后来我评价比较低的作品。个人阅读感受很复杂,会受到历史情景制约。个人思想情感和艺术感受力的变化,也是重要因素。20世纪50年代初读初中、高中时,一些现在看来艺术性不高的作品也曾经很打动我,它们展示了憧憬中的新人、新的生活和感情状态、方式。举一个俄国文学的例子,车尔尼雪夫斯基的《怎么办?》曾经深深地打动过许多人。书中一个概念化的人物拉赫美托夫,在当时几乎成为我们生活理念的榜样,我和同学甚至模仿他为准备参加革命可能遭遇的考验,采取一些“自虐型”行为,比如在冬天洗冷水澡、长跑。现在看,这本书虽然在中国仍被看作名著,但艺术上显然有很大缺陷。

因为是在大学教当代文学史等课程,又多次参加编写作为教材的当代文学史,一些我并不或不大喜欢,但在文学界普遍得到较高评价的作品,无法遗漏。我采取的办法是更多引述评论界有代表性的、不同观点的评论,包括作家写作的自述,或者换一个角度来叙述。如《红岩》,我换了一个角度,即从它的“生产史”来展开,指出它虽是个人署名创作,其实是署名作者与出版社编辑、政权领导依据该时期政治意识形态规范的合作产品。对《创业史》,我和一些高度评价这部作品的批评家态度有不同,更多是陈述它在60年代曾引发的争论,以引起读者的思考。这一方面是我常常对自己的观点不很自信,另一方面跟我的学术理念相关:与其讲我那些也许不靠谱的看法,不如提供历史重要材料,包括评论上的分歧。说起来我还是相信“时间”,相信时间的检验。

三联生活周刊:你在一次访谈中曾谈到在北大读书时,吴组缃、林庚、朱德熙等先生坚定了你对文学感性的信心,如何理解这种文学感性,它为什么重要?

洪子诚:朱德熙教授是研究现代汉语语法和古文字学的,给我印象最深的是,他对文学作品的分析,常常不是“真理性”的宣告,而是发现词汇、句式、结构的多种可能性,讨论各种选择的利弊,即不同选择在思想情意表达上的差异。比如他讲汪曾祺在60年代初的小说《羊舍一夕》,这篇小说的副标题是“四个孩子和一个夜晚”。朱先生讲为什么不说“四个孩子在一个夜晚”或者“夜晚中的四个孩子”,因为连词“和”连接的是平等的关系,包含着作家的特别意味:他把围绕人生活的时空和物件,都看作是有生命的东西。他的这种看问题和分析问题的态度、方法,对我影响很深。

我们为什么需要文学?就是因为生活中的很多东西都超出观念和理论之外,包括人的情感、心理,甚至一些很独特的与环境有关的感触。我在一篇文章里头也谈到我为什么对文学感兴趣,因为文学能够创造一些你生活里没有或者感受不到的东西,包括对人的情感的理解。比如快乐、关心这样的抽象名词,在文学里头会得到具体的呈现,而且这种呈现方式千差万别。

三联生活周刊:你在《我的阅读史》一书中,谈到60年代初阅读契诃夫带给你的那种“新的感性”——“这种‘新的感性’所教给我的,是我不大熟悉的那种对细节关注,那种害怕夸张,拒绝说教,避免含混和矫揉造作,以真实、单纯、细致,但柔韧的描述来揭示生活、情感的复杂性的艺术”,你好像说过,这种感性对你来说既是营养也是毒素,为什么这样说?背后有什么具体的事情吗?

洪子诚:我在60年代初确实读过很多契诃夫的作品。这并不是风潮性的阅读,和50年代初读《怎么办?》《钢铁是怎样炼成的》不一样。我当时的“入迷”,大抵是符合我喜欢的那种情调;当然也可以反过来说,这种情调改变了我。其实在高中和开始上大学时,我很喜欢那种激情浪漫的作品,如马雅可夫斯基的政治诗《列宁》《好》《向左进行曲》等,郭小川的政治抒情诗、杜鹏程的一些作品。读高中时曾经模仿这种语言、格式写过作文,被老师批评是大而无当,而当时并不服气,觉得老师观念陈旧保守。后来发生这个改变的原因我也说不清楚,也许那时我开始变老(或未老先衰)了吧。

所谓“新的感性”,是因为当代崇尚的是两极化的思维、精神结构和情感状态,一切都被区分为正反两极,文学作品也往往教导读者将世界看作两极,做出选择,思维和情感趋于极化,拒绝相对化的东西,而契诃夫可能更多提供一种中间的色调。比如大家经常谈到的一个短篇小说《万卡》,谈的都是契诃夫对旧社会穷人家小孩悲惨命运的揭露,我觉得在契诃夫平静的语调里面,是一种不动声色的绝望。因为这个被老板虐待的小孩,在圣诞夜别人做弥撒的时候给爷爷写信,信封上写着“乡下爷爷收”,而且小孩晚上还做一个很快乐的梦,好像是一个很完满的结果,实际上非常绝望,因为我们知道这个信是永远送不到的。他的作品当时给我印象最深的,就是他好像提供一种希望,但那种希望是没有结果的。话剧《三姐妹》也是这样,三个外省姐妹感到苦闷,三个人已在谈论到莫斯科去,但从开始到结果,她们既没有行动,也没有实现。

契诃夫的阅读传播,任何时候都不可能形成一种潮流、风尚,他也没有这样的期望。即使在上世纪40年代他的艺术作品对许多中国作家产生很大影响的时候也是这样。这是一种个人性的亲近。我说的“毒素”,是对我自己而言,就是会加强我性格中的消极因素:需要坚定确立目标时的犹豫,对人与人之间的理解和情感沟通的疑惑。

断裂与稳定

三联生活周刊:上世纪50年代以来当代文学逐渐走向一体化,不管是那时的文学还是生活,都给人一种高度概念化、抽象化的感觉,即使这种普遍性的概念与事实、内心早已分裂。在你看来,人们为何总是容易被高度抽象的概念诱惑?联想到最近几年,人们也往往容易陷入一种概念之争造成的撕裂,走出这种争执,需要什么智慧?

洪子诚:断裂、转折,从大的方面说是一种现代现象。不过,在20世纪中国文学这种情况显得格外突出。因为中国当代文学与政治情势紧密关联,由于政治经济的激烈变动,也由于文学自身的原因,断裂、转折成为显要现象,文学观念和对作家作品的评价也经常发生重大更易,甚至翻转的情况。

大家熟知的例子是,50年代中期被认为是“毒草”的一批作品,在“文革”后的“新时期”突然成为“重放的鲜花”。用鲜花、毒草的极化表述来评价作品,本身就是政治性的极化思维的体现。这种情况为什么会发生?我也说不清楚。大概是战争、革命、政权的更易频仍的年代,观念、立场、营垒归属是个非常重要的生活内容吧。思想情感和生活方式,很容易就简化为正反的两端,没有中间地带。“中间”成为尴尬的存在。就像洛维特在他的《一九三三——一个犹太哲学家的德国回忆》中写的,在30年代的德国,占据统治地位的观念是“真理”只对“勇气”“立场”开放,而不对“观看”开放。洛维特是在批评海德格尔的演讲时说这番话的。

其实,得知事实和真相,在特定时期又谈何容易?在资讯被遮蔽,或有选择地分配的情境下,“观看”“得知”很难实现。目前的情况是面临资讯的混乱和破碎,在这样的情况下,好像只有沉默和等待。

三联生活周刊:这种断裂,就像你在莫斯科的马雅可夫斯基广场感受到的那样:“曾经喜爱的诗人,为什么会这样轻易、转眼间就从自己的记忆里消除?”一个人如何通过阅读、写作来修复这种生命中的裂痕?断裂中不变的东西是什么呢?

洪子诚:修复断裂,这是一个书面性的说法,理解起来也很困难。我觉得可能就是把自己放入当时的时代情境,对过去做出比较合理的解释和交代。

我在高中、大学时期喜欢马雅可夫斯基,那会儿很年轻,天然地会崇尚一种浪漫主义革命精神,而且当时在50年代,我们确实对旧的社会没有太深认识,非常热心地拥护新中国成立以后提供的新的社会、新的信念、新的人生的理想。马雅可夫斯基当时的一些作品呼应了这种情绪。

我们那时对文学作品的阅读,往往跟整个社会形势变化有关,因为马雅可夫斯基的作品与苏联的社会制度、政策非常紧密地联系在一起。后来大家知道赫鲁晓夫的报告,对苏联的看法发生变化,肯定会影响到对马雅可夫斯基的评价。但重读马雅可夫斯基,可能会关注到过去被掩盖的另一面。另一面,指的是他另一部分戏剧还有早期诗歌作品,还有那些大家评价很高的作品里头隐藏的线索和情感因素。比如他的无产阶级诗歌里头也有很多宗教的东西、爱情至上的理念;他身上有非常强烈的个人主义色彩。

如何通过阅读、写作来修复生命中的裂痕,重新建立一种今我、故我同一的“整体性”,对我来说始终是个难题;这也许是一条没有终点的路。我的当代文学史研究,自然主要是希望能深入把握对象,但也是对自己问题的清理,对自身问题的回答。

断裂中有哪些不变的东西?多年前在上海的一个活动上,我曾说过:“在这变动纷乱、许多时候个人对自己命运无法预测的世纪,这个生命呈现众多裂痕的人生中,是否还存在稳定、可靠、值得信赖的事物?回答当然是肯定的。比如,那些本原性的,朴素、日常简单的事物和观念,以及对人道精神、同情心,对差异、多样性的尊重等等。”

“含混之必要,无解之必要”

三联生活周刊:你和谢冕老师曾共同参与编写1958年出版的《新诗发展概况》,此后多年也一直保持着对新诗的研究和关注。不同于谢老师,你一直对90年代以来的新诗有很高评价。你们为何有如此大的差异?你认为90年代诗歌的价值在于什么地方?

洪子诚:我和谢老师的诗歌观念很多是相同的,我从他那里学到很多东西,比如他的文学感觉、对具体作品的分析,以及宏观的概括和判断力。但我们对90年代诗歌确实有分歧。分歧主要是对诗歌现状和具体诗人的写作情况有不同看法,这是很自然的事情。

我觉得谢老师的观点是,90年代的诗歌普遍地脱离了对历史、对现实的问题、情境的关注。不过我了解的情况和他不同。我在相关有代表性诗人的阅读中,得出不一样的印象、感受。确实,90年代诗歌相比起“朦胧诗”时期发生很大变化,我更愿意从积极的方面去估量这一变化,这是诗人的积极反应。

1997年武夷山会议上,听了谢老师对90年代诗歌的严厉批评,说诗歌正离我们远去,我当时有点惊讶,因为和我的感觉不很相同,所以我有一个即兴的提问。我突然想起闻一多40年代批评艾青的一段话:艾青的诗里说,太阳向我滚来,闻先生说,你为什么不向太阳滚去?批评艾青没有发生田间那样的转变,仍有小资产阶级的思想情调。我就问他:“谢老师,你说‘诗正离我们远去’,为什么不说‘我们正离诗远去’?”我的提问引起哄堂大笑,不过当时我倒是认真的。

我当然不是说90年代诗歌没有问题,但确实也存在积极的因素和重要的推进。事实上,面对时势骤变,80年代初的那种诗歌格局、那种抒情浪漫方法、那种诗歌社会功能的想象已经难以为继,需要新的探索。况且80年代初的那些弄潮儿不再年轻,维持那种想象和方法其实只能说是幼稚。与80年代“诗人英雄”的普遍意识不同,90年代的诗人虽然仍然坚持介入意识,但更倾向于肯定诗人的“边缘人”的身份。在与历史的联结方式上,更强调个人化的介入方式。另外也更重视诗人的专业工作性质,重视诗歌写作上的手艺的重要性。在诗学与伦理、诗歌美学功能与现实介入关系上,探索它们之间的矛盾,和“合一”的可能性。

因此,我在武夷山会议上面对许多负面的责难,蓦然产生一种“历史沧桑”感:“想当年,金戈铁马,气吞万里如虎”!也联想起林庚先生40年代一篇文章里的慨叹,他说新诗面临两种压力,一是写作、表达上语言的“空无依傍”,另一是古典诗歌的“不祥的魅力”:后者会“像那希腊神话中所说的Sirens,把遇见她的人都要变成化石吗?”当然,90年代“崛起者”的困惑、后撤,恐怕要比林庚先生说的复杂得多。

不过,和90年代相比,新世纪以来的诗歌状况更加复杂。在诗歌边缘化、诗人被“放逐”的90年代,确实难以想到后来诗坛这样风生水起,如此热闹。这当然是好事(或并非很好?):因为我的注意力的转移,我就无法做出判断了。

2001年,我在北大退休前,曾开过一门“近代诗歌选读”的课程,探讨了多位在90年代产生过重要影响的诗人。那门讨论课的录音经过整理以《在北大课堂读诗》的书名出版,再版时做了一些删减——因为觉得当年的细读过“细”,过于详尽繁复。我认为诗歌、文学阅读应该留出空间,不需一一落实。模仿刚刚去世的痖弦先生的说法(《如歌的行板》),那就是间隔之必要,含混之必要,无解之必要……这是诗、文学存在的理由。

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得0个推荐 粉丝666人

《三联生活周刊》主任记者

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里