谁人不喜苏东坡?

作者:蒲实

10-29·阅读时长12分钟

作为文化偶像的苏东坡,对他的研究、著述和传记历来难计其数,在大众文化中传播更广泛的是诸如林语堂、李一冰这样的文人所著之传记。美国汉学家、斯坦福大学教授艾朗诺(Ronald Egan)所著的苏东坡传则是一部学者著作。如果说文人笔下的苏东坡,多少有点像镜子,总是不自觉地映照出为他作传的人的面容,那么,作为历史学者,艾朗诺则更希望自己与传主保持一点距离,从而进行更为客观的分析和讨论。

艾朗诺的最初读者群是欧美英语世界的读者,这使得他需要对一个在英语文化中还很陌生的文化人物进行全方位的介绍。从诗词文到哲学思想,从治国理念到处理地方政务,以及东坡在贬谪时期对程式的怨愤、反抗和超越,通过这些不同面向,展示了东坡形象的多面性。这本书的英语原版写于30年前,英文版书名为“苏轼人生中的言象形”(Word, Image, and Deed in the Life of Su Shi),2024年7月第一次由上海古籍出版社出版其中译版,副标题是英文版原书名,主标题是“散为百东坡”,是译者与艾朗诺教授商定后增添的,体现出这本书的论述视角与兴趣所在。艾朗诺用英语书写的苏东坡不经意间在中文世界打开了一扇窗户。“让我们了解到美国汉学家看待苏东坡的思路、视角和眼光,他所受西方学术训练的痕迹给了我们启发,为苏轼研究提供了新的可能性。”四川大学文学与新闻学院教授、苏轼研究学会会长周裕锴说。译者赵惠俊在译后记中写道,艾朗诺敏锐地指出明清以降对于苏轼的文人身份定位不符合苏轼的真实人生样态,也非苏轼及其同道所能认同,随着接受史所造就的单一的东坡形象被剥去,艾朗诺在从事文学研究的同时,关注非文学性文本,通过策论、奏疏、尺牍、记文甚至经学注疏还原东坡,使他的形象集政治家、旧党领袖、经学家、哲学家、炼丹家以及文学家等多重身份于一身,30年后读来,仍然新鲜。

一种文化体系内部的研究,经时间之久,时常易坠入传统而不能自拔。叙述的术语、话语和观念用成了习惯,可能会形成一种遮蔽。周裕锴告诉我,多年前,当他还在读研究生时,他在一本美国出版的《中国文学》杂志上读到艾朗诺的一篇文章,是关于苏轼和黄庭坚的题画诗的。传统的研究总是在比较苏黄二人题画诗的不同,关注诗本身的艺术技巧、理念和价值。艾朗诺则跳出了文本的文学价值,关注着题画诗里收藏者、画家和复杂文人圈子之间的联系和互动。

艾朗诺的书中藏着许多“他山之石”。他专门讨论了苏东坡批判王安石新学的哲学思源,从道与性这些角度讨论了王安石新学和司马光存疑的哲学分歧。“以往我们谈到王安石和苏轼的分歧都是在政治方面,而艾朗诺从哲学角度找到了党争的根源,这是独创性的。”周裕锴说。宋代士大夫和其他朝代的士大夫不同的地方,恰在于宋代的士大夫每个人都想践行自己的“道”。进入官场后,他们的目的不仅是升官发财或向上提升,每个人对“道”的认识不同,这形成了他们政治主张的差异。王安石的“道”更偏重于大一统,苏轼的“道”则更偏重于包容和多元化。两人在政治上的举措与他们的“道”是对应的:王安石选择了效仿秦国的商鞅和汉代的桑弘羊来作为自己变法的依据,目的在富国强兵;而苏轼追求的是包容和慈悲。在中文著述中,人们常常选择性地侧重描述苏轼在贬谪时期所体现出的安宁,却忽视了他激愤和反抗的真实一面,“当我们谈及苏轼在黄州,喜欢谈论的是他的《赤壁赋》和《定风波》,但他在同一时期还写过《鱼蛮子》这样的诗,仍然在讽刺新法。这在当时是很危险的”。艾朗诺的研究避开了这些选择性的“遮蔽”,有“得识庐山真面目”的清醒。他对东坡慢词中昏暗幽寂场景的分析,对东坡闪烁其间的思辨性的捕捉,都足见这位汉学家的功力。

以下是本刊记者对艾朗诺的采访。

三联生活周刊:在四川眉山的一次讲座中,你曾提到,理解王安石和司马光这样的人物或许会有些障碍,但苏东坡让你感到亲近。是什么让你感到想要为苏东坡写一本书的?

艾朗诺:前段时间在一次学术会议上,一位中国学者还对我说到一个文化现象:世人谁不喜欢苏东坡?但如果你努力寻找,总归能找到一些不喜欢苏东坡的人,他的一生树敌无数,被不断贬谪和驱逐,而像清代纪晓岚这样的人物对苏东坡的诗词评价也不高——他认为苏东坡不够严肃,过于轻佻戏谑。然而,我读他读得越多,就越欣赏他,他的创造力,他积极的人生态度,他处理人生困境的方式,他全面的才华,都让我非常欣赏。虽然苏东坡在中国是家喻户晓的人物,但知道他的美国人很少,我决定为他再写一本更准确的书,向英语世界的读者介绍他。

的确,他的人格特征很容易受到美国人的欣赏。坚持说真话,批评给他人造成损失和伤害的权力——这些权力通常等级在他之上,这些行为都让他在朝廷政治中不断陷入麻烦。他的一些朋友和他的弟弟苏辙曾多次要求他不再提笔写作,但苏东坡就是无法停下来。他说自己是一个不吐不快的人,无法保持沉默,性情使然。如果你去看他最后被贬到岭南和海南的生活,你完全可以说,他几乎已经被他的敌人置于死地。当时的海南是中国文化之外的野蛮之地;当时的岭南疟疾肆虐,他的侍妾朝云死在了惠州,甚至没能活到去海南岛的那一天。苏东坡在海南岛时体弱多病,不断写信让北方的朋友给他寄药,也不得不等待时而从广东来的运米船。他处于绝望境地,在他最后获准离开海南岛转去江南之前,他其实已濒临死亡,离开海南岛仅一年不到的时间他便去世了。你可以说,苏东坡在政治纷争和贬谪生涯中存活了下来,但真实的情况是,他的政敌已经击败了他,他们成功折损甚至结束了他的生命——苏东坡最终只活到65岁,他没能活得更久。

三联生活周刊:在你的书中,苏东坡不仅是一位诗人,也是一位很有能力的官僚,擅长推进自己的议程和项目,也很有财务方面的头脑。在他受到政敌攻击,两次遭到贬谪的政治生涯中,他何以让自己仍旧保持对财政资源的获取能力,来推进和实现自己的工程?

艾朗诺:苏东坡对工程和政务有很多实践的知识,比如在财务方面。在他的为官生涯里,他修桥筑堤,为地方政务做了不少事。在杭州和扬州,为了避免饥荒,他提出了一系列政策提案;在惠州,他重建了被大火烧毁的村庄,筹资修建了两座桥,并修建了一条将山中水源引至广州的输水管道。仔细研究他留下的策论和奏折,他对这些工程都有详尽的规划,他仔细计算成本,对更新和维护的成本也有估算。他非常懂得如何运用财政资源来为地方服务,也会请求朝廷给予地方减免税费的优待,这让我印象深刻。

苏轼在他的有生之年就已很有名,有很多欣赏者和支持者。这些人有些认识他,有些虽不认识他,但早已听闻过他的名字。他写点什么、说点什么,但凡来自于苏东坡,都很受关注,这种名气成为他地位的来源,也使他获得了民间社会的尊敬。他的同级和上级权力并不总是接受他的建议,他要与高于他的权力不断斗争来获得资源和支持,但他的提议总是受到所有人的重视,没有人能够忽略他。

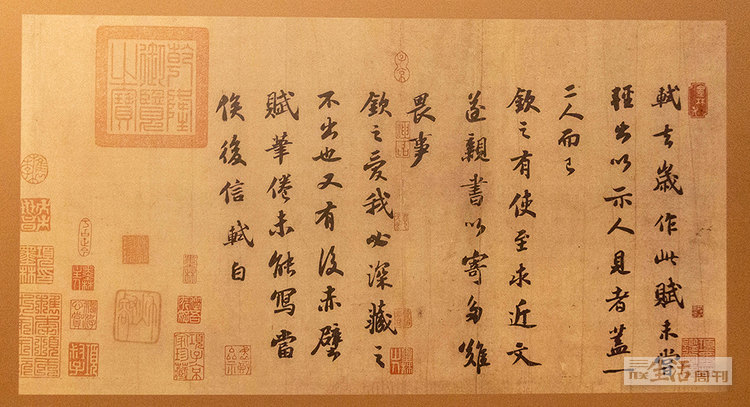

苏东坡对自己的名气有非常清晰的认知。他是以进士身份开始仕途生涯的,考取全国第二名让他名扬天下;他的坦率直言、他对王安石变法的批评,不但没有削减他的名气,反而让他更加有名;乌台诗案后,他受到弹劾,不仅入狱,而且在狱中险些被政敌置于死地,之后被贬至黄州,这都让他的名气越来越大。当他被遣至惠州的时候,他的名气在这样的边疆地带竟已如日中天,来自全国各地的崇拜者纷纷从北方、江南专程来拜访他,很多人甚至用了两三个月的时间长途步行跋涉到惠州,只为见上他一面。早在印刷术在北宋出现之前,书写的内容就已有了在全国流传的方式。苏东坡其实对新出现的印刷术满怀戒备,他的诗词便宜快捷地被大量复制和传播,让他不止一次陷入到政治麻烦和旋涡中,他因此很反对把他的诗词结集出版的出版商,甚至试图扼杀印刷业。然而,这终究不是他能控制的事;出版商靠印刷他的诗词能赚到钱,他写的内容继而也就总是更快地被印刷、更广地被传播。与苏东坡同时代的成名者一定不乏其人,但苏东坡的名气是卓然的。有一件事或许能印证他的卓然:苏东坡留下的书信多达1500多件,何以数量如此之多?只因收信者多将其收藏起来,未作为普通信件扔弃处理。

三联生活周刊:已经成名的苏东坡如何认识和处理自己的名气?当他写作书信、文章或诗词时,他是否会下意识地塑造自己在同僚和读者中的形象?

艾朗诺:这个问题既有趣,又难以确切回答。苏东坡的写作究竟有多少成分是出于试图影响他人的动机?900年后的我们已很难度量。可以肯定的是,苏东坡对自己的名气有清晰的自知,也很清楚无论自己写什么都会得到广泛传播,他当然会通过写作来营造和管理自己的形象。在我阅读苏东坡留下的这么多作品的过程中,我很难辨识出他佩戴“人格面具”的时刻。他是一个复杂人物,在他的写作过程中,总是混杂着他对自己真实想法的表达和他对阅读者如何接受他的观点和做出反应的考量,这两者是同时存在着的。今天的人们常常假设,我们在心理、情感和社交上都比古人更加复杂一些,我们在心理学、社会学上的知识突破和进展让我们以为我们对自己内在的认识要比古人更加完备。然而,事实上,当你阅读苏东坡,就像阅读《红楼梦》一样,你会发现,生活在遥远过去的古人在复杂性、冲突感上较我们现代人有过之而无不及;我们以为现代人需要面对不断变化着的情形,其实古人亦是。

三联生活周刊:你通过苏轼人生中的言、象、行三重坐标来观察和研究这位士人。在苏轼的仕途生涯中,有哪些境遇和时刻,让他无法在言、象、行这三者之间找到统一,不得不面临和处理三者不可避免的内在冲突?

艾朗诺:古代人的朝廷生活对他们提出了很高的要求。在苏东坡的生活中,这种仕途生涯的艰巨最能通过他自身的矛盾反映出来。苏东坡生活中最根本的矛盾冲突来自于两方面:一方面,他通过科举制度进入仕途,有志于成为一位优秀的儒家官僚,这也意味着优厚的俸禄和待遇、对家庭更好的照顾,以及相对舒适的生活,这条路在理想、道德和实践上都有优势;另一方面,他希望掌控自己的命运,有着获得自由的意愿,不希望一切都受皇帝指令的操控,也希望有更多的时间陪伴家人,对未能在眉山的父母身边尽孝时常感到自责。在仕途与自由,尽忠与尽孝之间,他总是处于矛盾冲突中。这也是为什么他被贬谪到黄州五年,当他即将离开黄州回朝时,他竟然表达了他舍不得离开黄州的心情。他当然必须奉旨离开,但讽刺的是,贬谪到黄州明明对他是一种惩罚,在他即将离开黄州时,他却依依不舍地告诉他在当地的朋友们,他一定会回来,请他们保留好他的钓鱼竿,照顾好他亲手栽种下的新树,有一天他会辞职来黄州过他的退休养老生活。回望唐朝的历史,有哪一位贬谪官员,包括柳宗元这样的人物,会公开表达自己对贬谪生涯的喜爱和不舍?绝对没有;所有被贬谪的官员最盼望的事情就是回到长安,回到权力中心。然而,对苏东坡而言,贬谪生涯也意味着自由,哪怕这是出于朝廷的惩罚,他也非常享受这种自由的生活经验。但当他表达这种依依不舍的时候,便暴露出另一重讽刺性的悖论:在他离开黄州后,他其实20多年都从未再回来过,也从未兑现过他的承诺。谁又知道,在他的内心深处,回到朝廷是否是更深层和真实的渴望?他又何以能够自由决定自己的前程和去处?哪怕他真的提出辞职,同意或不同意的决定权仍然完全取决于皇帝,而不是他自己。更何况,在北宋,一个人的声望来自于成为一名官员,而不像魏晋南北朝那样,一个人的声望还可以来源于拒绝成为一名官员。

三联生活周刊:你所描写的苏东坡始终保留着一点纯真色彩,像一面镜子多多少少反映出作者的心理状态,也反映出苏东坡所生活的时代特征。你认为,中国历史上还有哪个朝代,能够出现苏东坡这样的人物,或者说,还能给予苏东坡这样的人物以生存空间呢?

艾朗诺:苏轼多次因言获罪,为此受到审判、入狱和贬谪,甚至有几次他都感到生死未卜。在他的一生中,这种境遇不但未曾得以改善,反而每况愈下,越来越糟糕。对苏轼来说,如果说元丰年间因抨击王安石新法而遭受政敌攻击尚且还可以找到确切的理由,至少有他的文章为证,到了元祐年间,他所遭到的很多攻击则完全失去了依据,他所写的东西被扭曲和断章取义,攻击他的人“以东为西,以南为北”,已完全没有公平和正义可言,君子之风荡然无存。他对这种变化心知肚明。苏东坡曾多次距离死亡仅一步之遥。因乌台诗案入狱后,他备受折磨,给他的兄弟写了告别信;被贬到海南岛时,他所做的第一件事情就是置备了制作棺材的木材,且写信给亲人,如果自己死在海南岛,就让他葬在那里,无需大费周章和经费把他运回眉山。这表明,他对可能降临的死亡危险是有清晰认识和准备的。苏东坡这样性格的人能在北宋年间幸存下来,不能不说是罕见的,但他是在死亡边缘幸存下来的。然而,北宋的确也有它相对宽容之处:这个朝代的谏官从未被处以死刑,对异见有一定程度的包容。今天很多人都倾向于夸大中国帝王统治的严酷性。我们时常假设,中国的宫廷生活不存在对政治异议的宽容,也不存在对帝王或宫廷决议的分歧和争议。但这不是历史事实。在中国帝制的历史上,实际上有相当大的政治异见和争论空间,这个空间在明清时期或许有所收缩,但在更早的朝代,这个空间始终存在。朝廷甚至给了这个空间一个制度化的安排,设立了谏官的职务。从汉代到唐朝,这个职务设置一直存在,在宋朝则被称为谏院和御史台。我会想:有多少前现代或中世纪的欧洲王国或帝国曾经设置过这一类的制度呢?我没有确切答案,但我想很少。苏东坡生活在一个对批评意见相对能够接纳的时代,但其实这也是帝制中国长期制度设计的一个发展结果,是中国古代政治文化的一项宝贵传统。

在苏东坡生命的中后期,书法和绘画在他的生活中扮演了越来越重要的角色。视觉艺术对苏轼的诱惑,一部分来自于写作的危险,写他自己原创的思想和诗词时常会让他卷入政治旋涡,他在这方面变得越来越谨慎。而抄写古人的文章对他来说就安全多了。他抄写佛经,抄写陶渊明的诗歌,抄写某一篇古代文人的文章,这越来越成为他自我表达的替代方式。这种习惯在他的岭南岁月中变得越来越重要。当他的拜访者与他作别时,时常会请求他题诗一首,这个时期的苏东坡已不再这么做,他宁愿抄写一首古人的诗或文章以赠人。在他很信任的友人圈子里,他有时仍会用自己的声音来写作,但面对陌生人时,他几乎都只抄写。绘画也是如此,它是非语言的表达,他和他的朋友们都清楚知道一块岩石、一棵苍松或一丛竹子意味着什么,其中蕴含着什么人格特征,这也是更为安全的交流方式。在中国的传统文化中,文字的地位总是高于视觉艺术的,苏东坡勉力提升了绘画的重要性,使它不仅仅是一门技艺。

文章作者

蒲实

发表文章153篇 获得0个推荐 粉丝1963人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里