达·芬奇是一个伟大的横向思维者

作者:薛芃

10-15·阅读时长13分钟

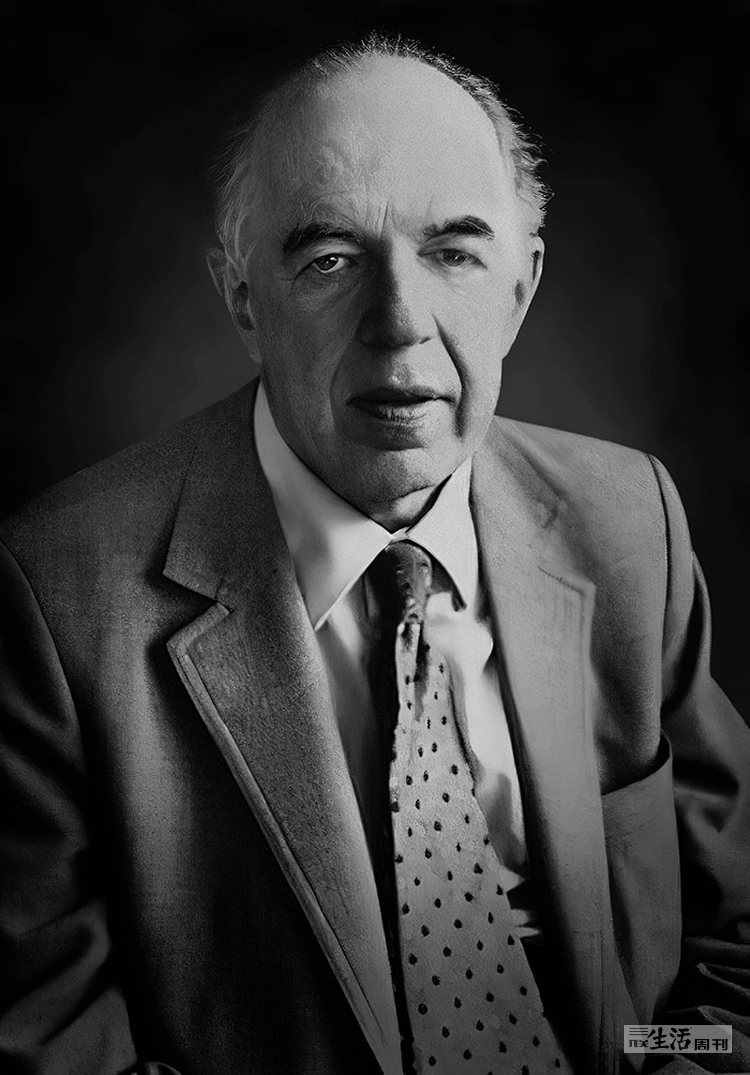

与马丁·肯普的采访约在佳作书局位于如是海的新空间,面对着北戴河的海边。肯普来时,穿得休闲,仍带着英伦的绅士气质,我与他寒暄几句,他看着落地窗外的海景说:“这场景像美国画家惠斯勒笔下的风景,尤其是昨天傍晚,海天的蓝色层层叠叠,有蓝色、蓝灰色,有更深的蓝灰、灰色,灯塔如针穿透平静的画面。”

“这是艺术史学者的本能反应吗?看到某个场景就会联想到相似的作品。”我问他。

“这可能是一种随时随地与艺术家之间的对话。惠斯勒曾做过一系列对光影研究的实验,看到相似的画面,就会不自觉地联想到。”肯普答说。

牛津大学荣休教授马丁·肯普是当今世界最知名的达·芬奇研究者,今年82岁,已从事相关研究50余年,他拥有自然科学和艺术史双学科的学术背景,因此他的研究侧重艺术与科学的交叉。肯普著作颇丰,代表作有《艺术的科学:从布鲁内莱斯基到修拉的西方艺术中的视觉主题》《画作背后:意大利文艺复兴时期的艺术与证据》《结构直觉:在艺术和科学中看到形状》《与达·芬奇同行:艺术世界内外50年目睹之清明与疯狂》等作品,并多年在《自然》(Nature)杂志中开设艺术专栏。近年来,他对《美丽公主》和《救世主》两件作品的归属判定和修复贡献了学术支持,他认为这两件作品都是达·芬奇的真迹。9月中下旬,应佳作书局邀请,马丁·肯普来到中国,在北京和杭州开启了一系列围绕达·芬奇和文艺复兴的学术讲座和活动。以下是本刊对他的专访。

三联生活周刊:你最有影响力的研究是对艺术史进行艺术与科学的交叉讨论,可否简要解释一下艺术与科学的关系?

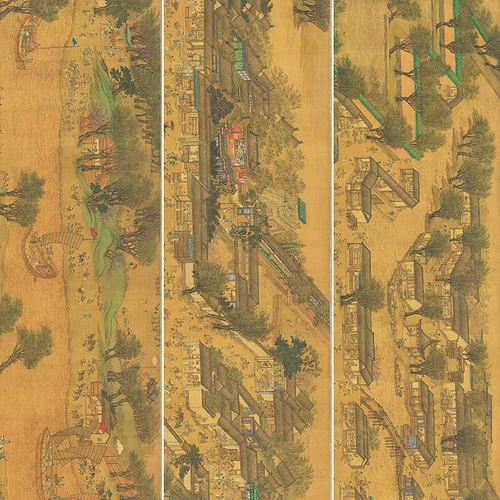

马丁·肯普:我可能对自然界的形状、模式和组织有一种天生的亲近感,这也是吸引我进入自然科学领域的原因。在某种意义上,我将这种感觉带入了艺术史。很显然,达·芬奇就是最好的研究样本。艺术科学中一个很重要的研究方向是光学和透视学,透视学是绘制空间的原理系统,从更广泛的意义上来说,它是与自然和艺术相关的数学。艺术科学的真正诞生,始于布鲁内莱斯基(Filippo Brunelleschi,意大利文艺复兴早期建筑师)发明的透视法,三维空间得以在二维空间上呈现,它研究的是绘制几何空间的方法。经历几个世纪,透视法也不断被转化,比如到了巴洛克时期,所有的幻想、天花板上绘制的人物,甚至工程制图都与透视法的进化相关。因此,空间绘图依照着一定的传统和沿革发展,这也是艺术科学的意义所在。到了近现代,照相机暗箱和透镜的发明,又将艺术的发展带入了另一个科学的系统。

三联生活周刊:直到2021年最近一本新书《天堂的景象:但丁与神圣之光的艺术》,你又将关注点转到艺术的光学探讨上,并且结合了但丁《神曲》的文本。

马丁·肯普:在研究文艺复兴艺术的同时,我读了大量但丁的作品,他似乎一直潜伏在我所做之事的背景里。他写过一首名为《飨宴》(Convivio)的诗,在这首诗里,他谈到了很多自己对科学的兴趣。2021年是但丁去世700年的纪念,我又重新把他的作品翻出来精读。他在诗篇中描述的很多艺术形象都与神圣之光、神圣的直觉相关,在《地狱》《炼狱》中都有,尤其是在《天堂》中表达得更为复杂,也更抽象。这与当时理解的信仰、罪恶、神性都关系密切,很多人物被表现得像天使一样并不是最令人激动的,反而是那些行为不端的罪孽更令人印象深刻。

我在想,但丁是如何通过描述光来做到这一点的?在天堂里,有各种角度、强度的光线,我又在想,这对于艺术家来说,要想在绘画中表达出这样的场景,也不是一件容易的事,比如,没有比铅白更强烈的颜料来表现白色了,那么如何在有限的媒介中创造出神圣的光线呢?于是,我就顺着这个思路,去重看文艺复兴绘画中如何表现光的。我找到了我的主人公是拉斐尔,他在画作中对光线变化的感知非常敏感,这对他来说,是一种形而上的权利,很接近但丁的描述,他们通过绘画和文字,传达的是一种魔力之光,是不可视之光。如果说以往我更关注艺术与科学的关系,那么在这本书里,我更在意艺术与文学的关系。

三联生活周刊:你是从自然科学转向艺术史研究的,这种转变是怎么发生的?艺术史最吸引你的是什么?

马丁·肯普:在我读书的20世纪60年代,如果你够聪明,考试都没问题,那么就应该学理科,因为理科是被公认为有用的,艺术学科是被忽略的。这并不是因为老师教得不好,而是来自社会的压力,社会需要更实用的人才。我的父母跟我说,你需要一个更好的文凭,因为他们没有。他们希望我成为一名医生或工程师,或者其他同样受人尊敬的职业。我很争气,考到了剑桥大学唐宁学院读生物科学。入校后,我发现年轻学生对法国电影和绘画很感兴趣,我也加入了其中。我读书时常去剑桥的菲茨威廉博物馆(Fitzwilliam Museum),那是世界上最伟大的大学博物馆之一,那段时间,我在原本学的动物学方面做的工作越来越少,在不知不觉中,我被艺术所吸引。到了大三,我开始学习艺术史,完全被这个专业深深地吸引住了,我觉得这根本不像是学业或者说是工作。

三联生活周刊:选择做达·芬奇的专门研究,其实在学术建树上是比较冒险的,因为他太有名了,研究也太多了,很难有新突破,你会有这种顾虑吗?

马丁·肯普:我是在伦敦考陶尔德艺术学院时(1963~1965)误打误撞选择了达·芬奇的。起初,我主攻的方向是16世纪意大利艺术,我绕开了达·芬奇,他看起来又庞杂又难,我当时是想,对于达·芬奇的研究,要么好好做,要么就不做,我选择了完全不做,转而去看拉斐尔和其他人的作品。后来,一位在英国广播公司(BBC)接受过电视节目制作培训的年轻电视制片人萌生了一个想法:制作一个关于达·芬奇对水动力研究的电视节目。其实当时艺术史学科的顶级专家,比如瓦尔堡研究所的领头人恩斯特·贡布里希(Ernst Gombrich)和考陶尔德艺术学院的约翰·谢尔曼(John Sherman)都对这个节目提供过意见,但他们没时间参与其中,这更像是一个年轻人的实验性项目,我就加入了。贡布里希分享给我们了一篇他当时尚未发表的论文,叫《水与空气中的运动形式》,就是研究达·芬奇手稿中对水和空气运动形态的描绘。那篇文章对我启发很大,让我意识到在艺术中探讨科学的可能性,但我在论文中看到了一两处错误,我觉得这粗鲁又冒犯,但同时也很欣慰。

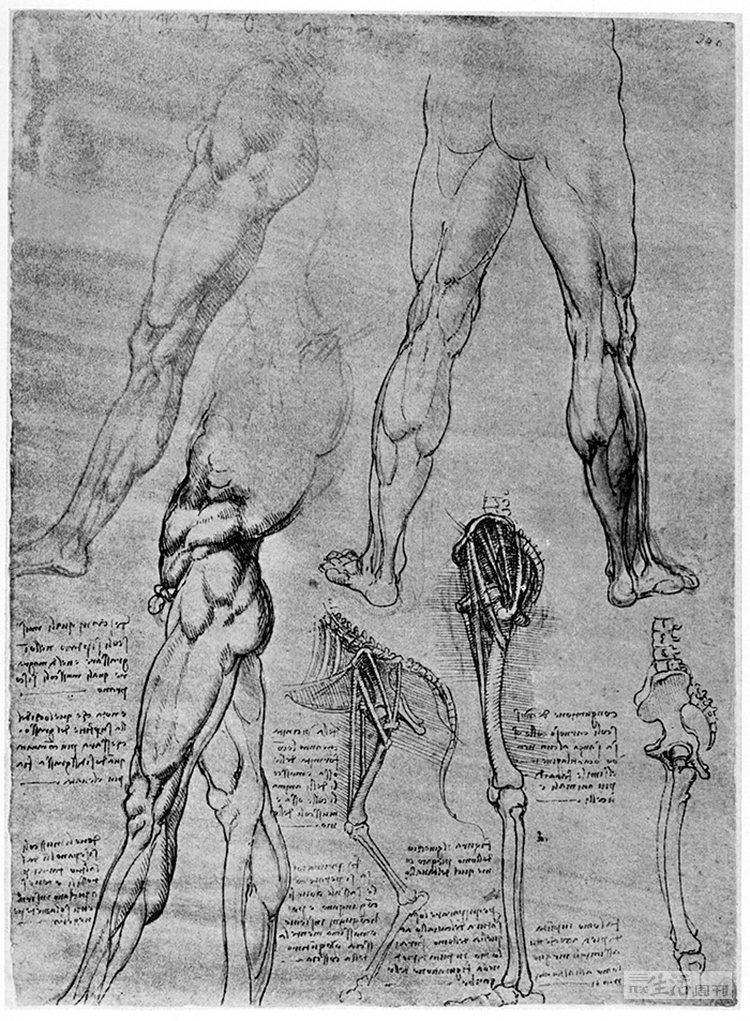

我是受自然科学训练的,对解剖学很了解,那么我就从解剖图入手吧。我开始研究达·芬奇手稿里的解剖图,并且作为现代科学来看待。如果你站在文艺复兴的时代来看,达·芬奇已经把人体作为一种“自然的模型”来看待,这是一种非常哲学化的思维,解剖学不仅仅是描述骨骼上有多少牙齿或者身体内部有一个胆囊这样的信息,而是对人体如何工作的整体性探索。我对他如何理解大脑工作原理这件事产生了浓厚的兴趣,他认为大脑通过接收图像,形成一个“图像的容器”,再进入下一个“智力和幻想”的阶段。在达·芬奇身上,智力和幻想是很奇妙的两样东西,智力是有分寸的、冷静的、理性的;幻想则是感性与不可能,它们共存于大脑,构成一把“达·芬奇的钥匙”。

在这个阶段,我开始用这样的思维去思考达·芬奇,观察他的精神世界,以及与自然世界的连接。也是因为这个电视节目,我采访了一位研究水利的专业人士,再加上我开始思考解剖学和达·芬奇的关系,达·芬奇的大门就这样向我打开了。很庆幸我在那时花了很长时间去从大众媒体的角度谈论达·芬奇,其实当时专业的艺术史学者对媒体不屑一顾,但这是我研究的起点。

三联生活周刊:你谈到的有关解剖学的手稿,是否就是收藏于温莎城堡的这组手稿,可否描述一下?你还记得第一次看到这份手稿的情景和感受吗?

马丁·肯普:是的,那应该是我第一次看到达·芬奇手稿的原件,保存在温莎的这份手稿是他最好的解剖图。奇怪的是,在剑桥读书之前,我曾经住在温莎(就读于温莎文法学校),而这份手稿就收藏在温莎城堡,但那时城堡内还没有独立的画廊,我也对这一行一窍不通。当我对达·芬奇感兴趣之后,又重返温莎城堡,还得经过特殊申请才能看到这些文献,我觉得我是最适合研究这份手稿的人。

第一次看到原作时,才知道它有多么引人注目,它有一种很强烈的生命力和紧张气氛,纸张的特殊粗粝感,笔刷制造出的纹理质感,即便是再好的摹本也无法做到这一点。你可以把它拍成漂亮的照片,进行高质量复制,但看实物时,能够感受到画作制作的过程,因为达·芬奇是左撇子,也能感受到他特殊的用笔动作,这是观看者与绘画者之间非比寻常的交流。

三联生活周刊:你研究这些手稿,是否需要精通古意大利语?

马丁·肯普:我不是天生的语言学家,在英国的学校里,我们这一代人的外语教学也比较糟糕,我们学外语,靠的是记忆训练,我从没想过我能使用外语写出什么有趣的东西。但研究达·芬奇,必须要学习古意大利语,因为这是他主要使用的语言,我是通过阅读薄伽丘、但丁、彼得拉克等人的作品来自学古意大利语的。但我的现代意大利语口语很一般,这样我就不会对文字和语言做预设,因为如果用现代意大利语的一些语意去理解古意大利语会出现偏差,所以还是得直接去“啃”原文,不能依赖翻译。比如fantasia这个词,是达·芬奇经常谈到的概念,不能直接把它理解成“幻想”(fantasy),它在当时指的是一种特殊的杂糅的想象力,把很多东西混合在一起,并且通过这种想象力来理解世界的能力。所以我现在觉得,不懂现代意大利语反而成了某种优势。

三联生活周刊:看他的手稿,我们大多数只能看图像,而不懂其中的文字部分。从文字来看,他的手稿是否好读?这些文字能反映出他是一个怎样的人?

马丁·肯普:因为达·芬奇是左手书写,他的文字都是镜像的,所以阅读他的手稿必须要适应这种镜像书写。而且他会使用很多缩写,比如字母E最后就变成了两个点,这就非常影响阅读,即便是分析其手稿的文字专家,也会觉得达·芬奇的文字很难读,而我不是这方面的专家,只是将这些文本作为研究材料,那就更困难了。

他的手稿都很漂亮,也很有个性。你可以清楚地看到上面画了什么,我们统计过每种类型的内容在手稿中出现的次数和顺序,有关天文、地理、水和空气,或有关解剖学、生理学,还有不少机械设计,从这个主题跨到那个主题,再切换到另一个主题,他是一个伟大的横向思维者,他总能看到不同事物之间的联系。

我们惯常的思维总是喜欢将事物分类,区别看待,但达·芬奇不是,他看到的是自然界中各种形式和力量的共性。比如,他会观察卷曲的头发和湍急的水流,他会把这两样东西放在一起看,并不仅因为它们都是形态卷曲的,他会自己研究一些物理学上的计算公式,来讨论头发的重量和卷曲度之间的关系,是否会有变化的趋势,又或者水流的螺旋运动、形成涟漪的圆圈面积、水流的重量和转速这些之间有怎样的关联。在达·芬奇看来,头发与水流的运动本质上是同一种现象,我们现在把它们区分为静力学和动力学看待,不会去想它们之间物理学上的关联,但达·芬奇总能看到这些不同事物之间隐形的关联。他的这种执迷几乎是病态的,他无法阻止自己这样做,而且他的这类想法无穷无尽,他总有要做的事情。

三联生活周刊:你刚刚也谈到过,贡布里希对达·芬奇的研究让你茅塞顿开,你曾经是他的学生,对吗?谈谈贡布里希对你的影响吧。

马丁·肯普:对我来说,贡布里希是一位非凡的研究者,因为犹太人的身份,他是第二次世界大战中被纳粹驱赶的伟大的历史学家之一,他彻底改变了英国和美国的艺术史学科。我从来没有直接受教于贡布里希,我在考陶尔德艺术学院读书期间,他在瓦尔堡研究所研究图像学、图像文化史。我们在几次研讨会中有过交集,他没有直接教过我,但他说我是他的学生,我很高兴,那并非真正意义上的学生,而是他观察视觉图像并建立联系的能力深刻影响了我。

比如,他看拉斐尔的《椅中圣母》(Madonna della Seggiola),那是一幅画在圆形画框中的圣母像,他认为这件作品在真实感和精巧构图二者间做了很好的平衡,因为这在圆形构图中很难做好。为了解释这一点,他在同样的圆里放置了一个旋转式剃须刀,来阐释圆形构图中比例、视觉特点、错觉等问题——为什么这是一幅杰作,这种解释在60年代看来是非常大胆的。他的研究中最重要的是关于幻觉的,他的视野很广,并且思考绘画与雕塑的文化背景,他总在试图寻找视觉上根本性的问题,而不是局限在细小的问题中。

三联生活周刊:在中文世界,有几个达·芬奇传记的版本流传较广,比如英国作家查尔斯·尼科尔(Charles Nicholl)、美国作家沃尔特·艾萨克森(Walter Isaacson)、法国作家塞尔日·布朗利(Serge Bramly)、意大利作家卡罗·卫芥(Carlo Vecce)的达·芬奇传记都是比较畅销的。你是否了解这些传记作品?可否谈谈你对达·芬奇传记的看法?

马丁·肯普:艺术家传记是论文专著的另一面,这完全是两个东西。你提到的这些作者里,沃尔特·艾萨克森我更熟悉一些,我和他探讨过有关达·芬奇的一些问题,我的一个学生还帮他做过文献的核查工作。他是位很有洞察力的写作者,但是写传记不同于研究达·芬奇的艺术史或思想史,因为在传记中,你必须假定某些事件的发生,揣摩艺术家在想什么,需要让一切事件的发生合理化,虽然传记是一种非虚构写作,但它更接近虚构,至少是有很多虚构元素的,你必须对不确定的事情做出明确的描述。

沃尔特作为传记作者,会很理性地加强他认为可信的东西,我想说的是,可能并没有任何切实的证据。面对这样的历史叙述,我可能会顺带写一句,或者压根不写,所以我们的工作有根本性的区别。如果你要讲述从1452年到1519年达·芬奇的一生,传记作家的补充、想象和细节描述都是合法的技巧,在我的研究中,可能也会借助时间顺序,但并不必要写全一生。但传记是一个入口,让人们了解到达·芬奇是谁。

沃尔特写过非常有影响力的传记,包括之前的爱因斯坦传记,并不比写达·芬奇传记简单。不过我也想说,未必一定要将传记作为了解一位艺术家或伟人的第一个入口,因为那有可能会左右你的一些判断。作为我们做艺术史研究的,或者说是历史学家,要解决的核心问题是:它从哪里来?我们从哪里得到这些结论?是否有证据支持?历史学家有一项重要工作,就是问清楚来源,以及确认来源的可靠性,这是历史学重要的传统技艺,也是我所做的达·芬奇历史与几位传记作家的不同之处。

三联生活周刊:达·芬奇的研究层出不穷,你也研究了他50多年。到目前为止,你觉得他还有哪些谜团有待研究?

马丁·肯普:到目前为止,达·芬奇还是有很多未解之谜的,最关键的是有关他个人问题的。在这1000多页手稿中,几乎没有提到有关他自己的个人陈述。相比较而言,米开朗琪罗更像是一个职业抱怨者,他在诗歌中写了大量的个人情感,都是有关晚年对艺术的幻灭感、对上帝的渴望这类自己内心的痛苦与诉求,这些都是非常个人化的,这样我们就会很了解他这个人。但达·芬奇这样的信息很少,比如他写到父亲的去世,就像古埃及《亡灵书》里的一个条目,只有一句话,“我父亲死了”,没有任何其他多余的情感流露和有效信息。在他的生命里,他从未放松警惕过自己是个私生子这件事。可以说他是由叔叔带大的,他很注重隐私,对自己的生活相当保密。如果你问我达·芬奇最大的谜团是什么,那就是他在艺术之外的情感与生活是什么样的。

三联生活周刊:你的研究中充满了大量极其细微的细节分析,这也是艺术史研究重要的组成部分。作为一个去博物馆、美术馆参观的普通观众,我们应该如何去关注到更多细节,如何训练自己的眼睛?

马丁·肯普:给人灌输一种观看方式是最困难的事,它不应该是一种专横的方式,你不能对观众说“必须看这个”,但你要为观众提供一种观看的可能性。好的艺术就像是一个魔术,它不会主动对别人说“你看,我做到了”,而是可以让观众真的感受到那种力量。伟大的艺术家之所以伟大,就是他们往往能以简单的方式做到这一点,比如维米尔(Johannes Vermeer,17世纪荷兰画家),你看维米尔的画,有些地方本身没有任何意义,但放在一起,就会让人感受到整体性的创造力,以及细节之间彼此的关联,甚至你会去想他到底是一个怎样的人、会如此作画,这就是看画的神奇时刻。

几天前,我在讲座中讲到皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡(Piero della Francesca,15世纪意大利画家),谈他作品中光的反射和折射作用,我从这幅画前面不经意地走过几十次,直到有一次,我突然注意到画中这束光中有一些小灰尘点,就在那一刻,会非常兴奋,紧接着就会去想,这是一束怎样的光线,为什么他要处理得如此细腻,你是无法安排那一刻的。但我认为作为艺术史学者,要尽量去触发这样的时刻。如果说我们作为历史学者有什么价值的话,那就是类似这种突然的一点新思考。其实每一个人,都会在看画的时候遇到触动你的那一刻,记住它。

文章作者

薛芃

发表文章137篇 获得0个推荐 粉丝903人

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里