日本遣明使的北京之行

作者:读书

06-06·阅读时长13分钟

文·张静宇

自一四〇一年室町幕府第三代将军足利义满以“日本国准三后源道义”的名义向明朝遣使正式恢复官方通好开始,截至一五四七年大内氏派出的最后一次遣明使,日本共向明朝派遣使节十九次。日本与明朝的官方交往意味着重新回归以中国为中心的朝贡体制,以朝贡国的身份往来于明朝。由于明朝实行薄来厚往的朝贡政策,赏赐礼品的价值远高于贡品,且在朝贡过程中还可以进行贸易,故朝贡国往往将朝贡作为一种有利可图的贸易活动。日本遣明使从九州福冈出发,利用春季或秋季的季风漂流至宁波,在宁波利用京杭大运河到达北京。遣明使团多时船只达十艘,人数一千多人,到北京朝贡人数几百人。这些遣明使成员在中国的所见所闻,以及在北京朝贡时的观察和描写既可补充国内史料的阙失与不足,也有助于从异域的视角,加深对明代中国及北京的认识,更是研究中日文化关系的绝好材料。同时,对日本遣明使记述中国之行的材料中折射出的日本人内心情感变化和若隐若现的自我形象做分析,不仅可以了解持续几千年的中日关系的某些特性,理解日本对中国复杂的民族心理,更能揭示其在“自我”和“他者”相互审视中生成的过程。

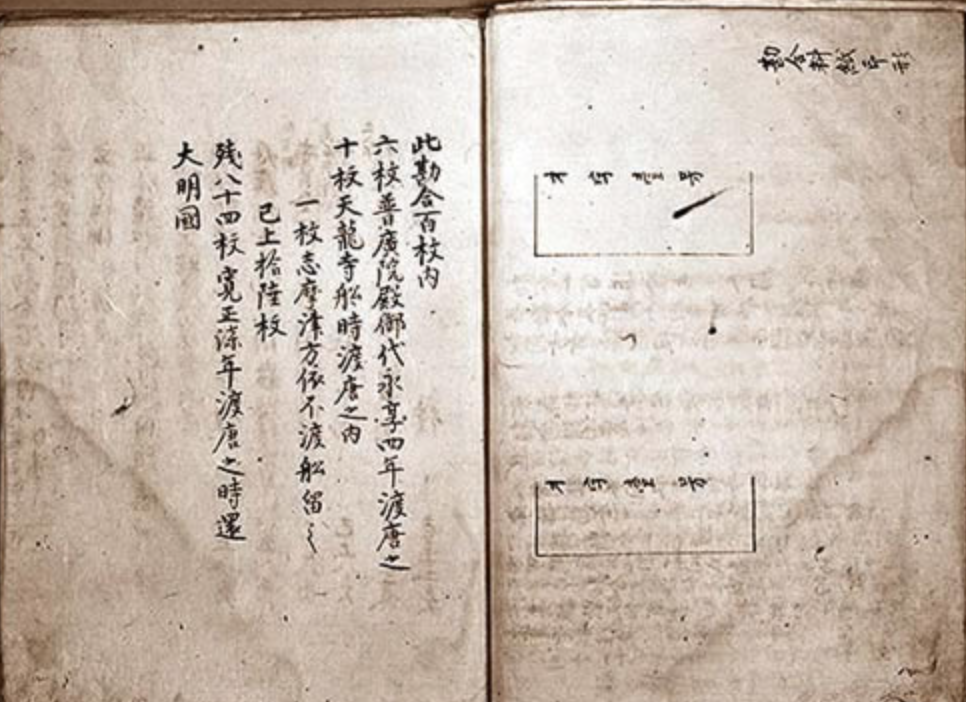

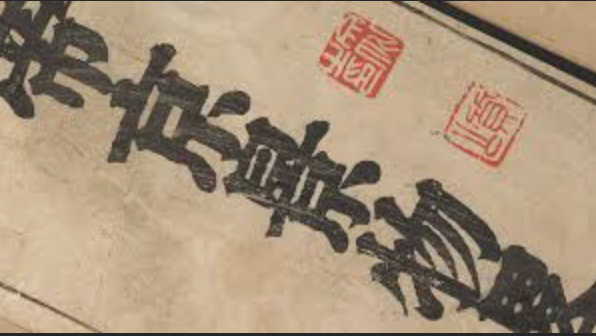

现存遣明使记录中国之行的文献主要有《笑云入明记》《唐船日记》《戊子入明记》《壬申入明记》《初渡集》《再渡集》等,在日本中世的其他文献中也能零散地看到对遣明使的记载。《唐船日记》《戊子入明记》《壬申入明记》等是入明文书的记载,故本文主要以笑云瑞的《笑云入明记》和策彦周良的《初渡集》《再渡集》为中心来论述。《笑云入明记》也被称为《允澎入唐记》,主要记述了景泰四年(一四五三)以东洋允澎为正使出使明朝的过程。东洋允澎在景泰五年(一四五四)五月从北京返回宁波的途中在杭州病逝。《初渡集》《再渡集》分别记录了策彦周良于嘉靖十八年(一五三九)、嘉靖二十六年(一五四七)两次分别以副使(正使为湖心硕鼎)、正使的身份出使明朝的经历。北京之行对遣明使来说是中国之行的重中之重,集中体现了他们对明代中国的认识及对本国的重新审视。因此我将重点放在遣明使笔下的北京之行,揭示他们在与“他者”明朝交往过程中的民族心理,探究他们通过“他者”反思“自我”的情感历程。

一、入京前的交涉与抗议

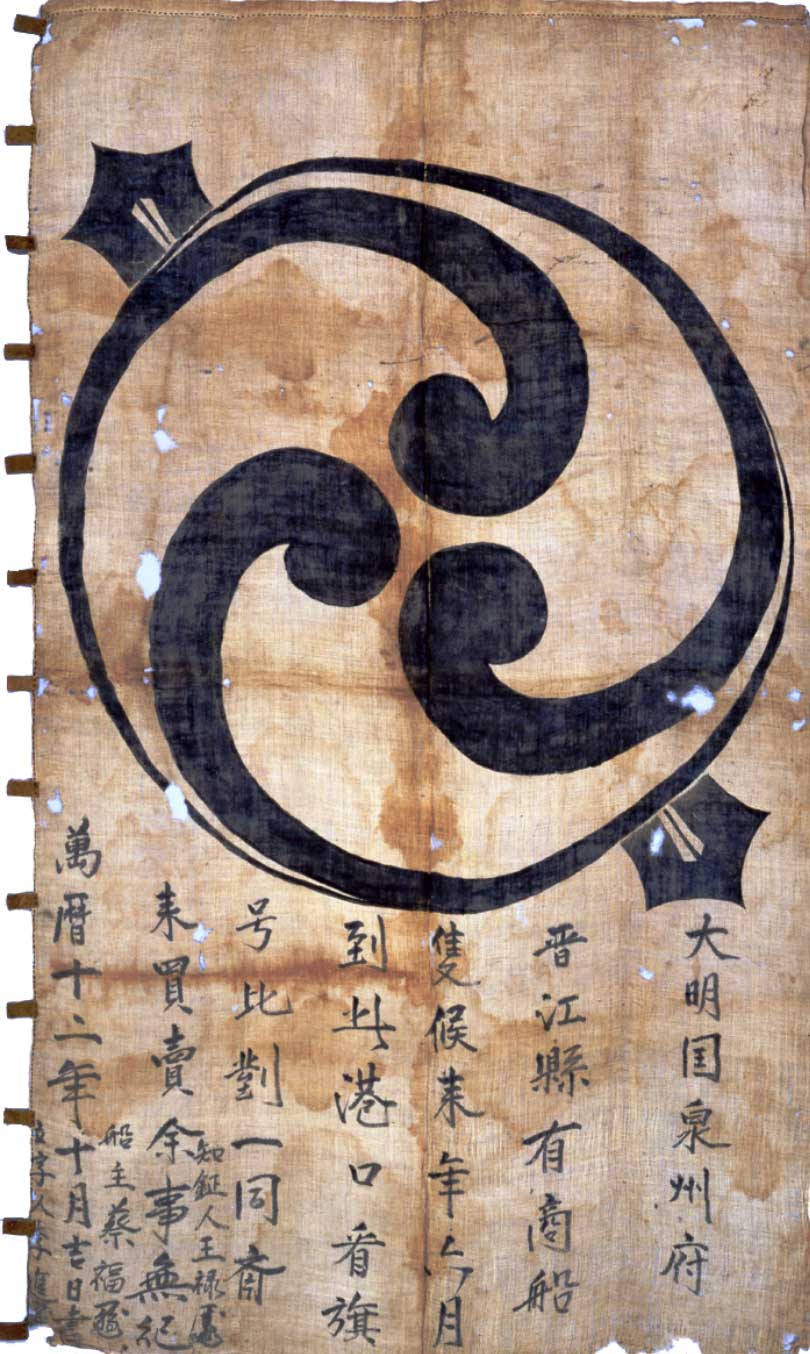

日本遣明使团到达宁波之后,需接受明朝相关机构对携带物品的检查,然后才会被允许入住驿馆休息。明朝相关机构将使团携来的勘合文书与保管在浙江布政司的勘合做核对,查验贡物并封存于府库,使团携来的兵器、船具等也会被临时管制。与此同时,宁波地方官员将遣明使来朝的消息报告朝廷,遣明使团便在驿馆中等待允许上京的诏令。日本遣明使进京路线基本是确定的,从宁波出发到达杭州,沿京杭大运河过嘉兴、苏州、常州等地,跨长江北上途经徐州、济南、顺天府等,抵达通州张家湾,然后在张家湾乘坐马车进入北京城。据《笑云入明记》的记载,景泰四年四月二十日遣明使一行入住宁波安达驿,五月三日官人陈氏前往北京上奏日本进贡船八艘来之事,五月二十七日宁波地方官员在备茶饭宴请遣明使之时,北京礼部札至,内容为已知晓日本国进贡船来朝,速令动身前往北京。七月十一日陈大人自北京归。八月六日遣明使从安达驿出发,各乘船出发前往北京。笑云瑞一行到达宁波之后,截至允许进京的诏令下达大约有一个月左右,接到诏令到出发进京花了两个月左右,主要是进京贡物的准备以及宁波官员的宴请送行等,其间还记载了六月二十六日驿丞官送琉球使上京之事。这两个多月除了为进京做准备之外,遣明使还利用空闲期间游览宁波当地的寺院。

笑云瑞一行在宁波期间适逢景泰皇帝之寿诞。皇帝的诞辰日在明清时代也被称为万寿节,取万寿无疆之义,与元旦、冬至并称为三大节日,也是古代全国性的重要礼仪活动。《笑云入明记》记载,在皇帝寿诞之前各个地方要练习相关礼仪以便在寿诞之日行礼,包括外国使节。景泰帝的寿诞为八月三日,当日府官及诸刹僧众皆趋天宁寺而讲礼,然而日本遣明使却因雨不起未去,致使负责人陈内官大怒。《笑云入明记》并未记载遣明使的心理活动,也可能只是假借下雨之名抗拒这种礼节活动。

虽然策彦周良在嘉靖十八年五月二十五日已抵达宁波,但由于受一五二三年“宁波争贡之乱”的影响,迟迟得不到进京的诏书。“宁波争贡之乱”起因于日本大名大内氏和细川氏争相派遣对明朝贸易的遣明使,两团在抵达宁波之后因勘合符效力而引发冲突,导致大内氏的谦道宗设等人与细川氏的代表鸾冈端佐等人武装冲突,殃及宁波一带居民,甚至出现明政府官兵战死的情况。此后明朝对日本的警戒提高,策彦周良正是在这样的背景下入明的。因在宁波等待太久,策彦周良分别于六月十五日、六月十七日呈书于宁波的太监,多次请求进京的日期。直到八月十六日他才得到允许上京的诏令。因明廷担心日本人再次发生骚乱,故这次遣明使的北京之行遭受了前所未有的戒备,在北行途中许多城池不允许日本人进入,策彦周良在《初渡集》中多次表达过对不能进入杭州城的抗议。牧田谛亮认为,与笑云瑞一行进京路线不同的是,策彦周良一行绕开了沿途许多繁华的城市,这是明朝护送人员为了方便警戒故意为之。

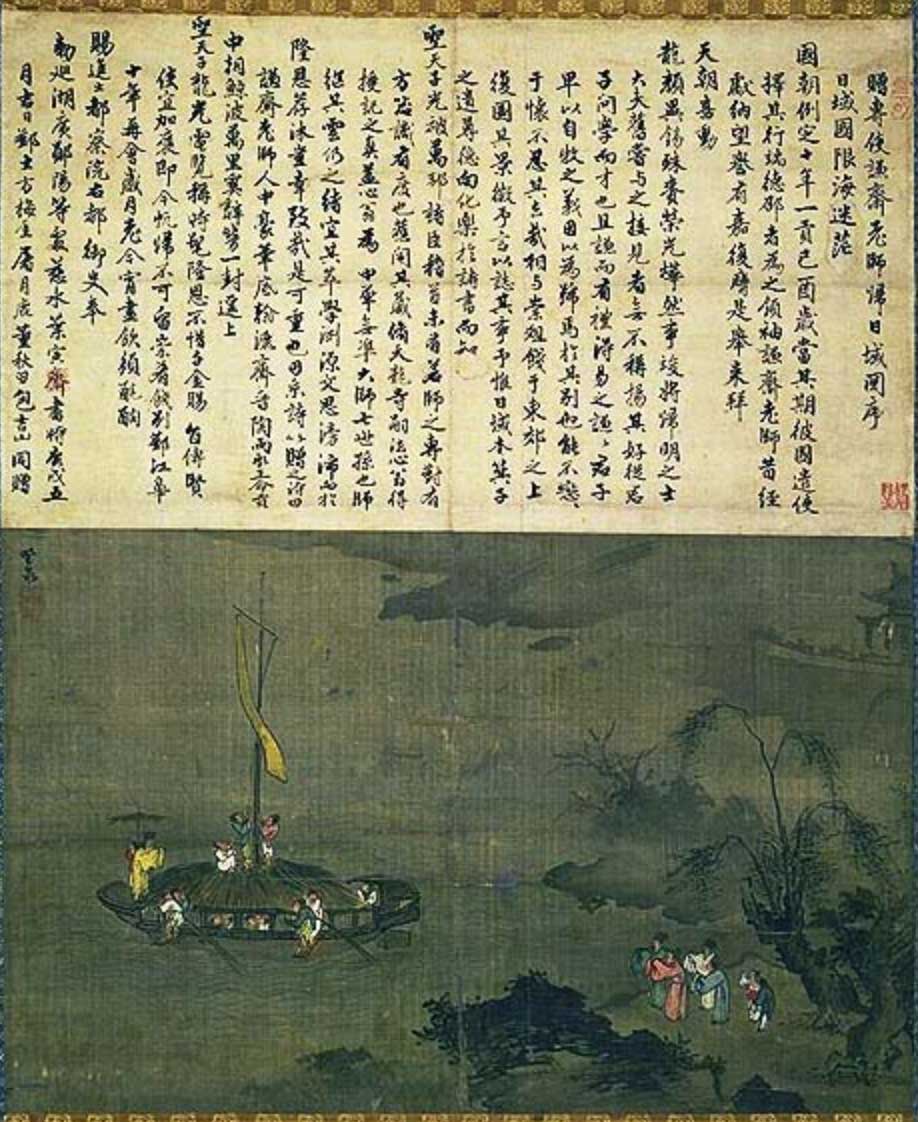

策彦周良第一次来华与宁波官员做了大量的交涉,表达了日方对明朝严格管理的不满,同时也流露出与明朝构建对等外交的意图。《初渡集》嘉靖十八年五月二十一日有如下记载:“巳刻周通事来,予笔谈云,吾国高出于朝鲜、琉球之上,是昔以来之规也。故吾国先王丰聪帝丁本邦隋帝之朝致书,有东皇帝奉书西皇帝之语。然近年指吾国王使臣等,枉呼夷人何哉?周文衡以书答云,日出处与日没处不同,原先朝贡之初,班首使臣也。”策彦周良指出日本国的地位高于朝鲜、琉球之上,认为这是自古以来之规。策彦周良的这种认识是日本古代长期的自我主张,八世纪初期成书的《古事记》《日本书纪》就已经将朝鲜半岛视为其蕃属国,甚至七五三年在唐朝大明宫发生了遣唐使大伴古麻吕和新罗使者争夺席位的事件。策彦周良引用圣德太子执政时期向隋朝派遣使节的先例,其中的“东皇帝奉书西皇帝”的说法即是日本追求平等外交的意图体现,与《隋书》中记载“日出处天子致书日没处天子无恙云云”一致,引起了隋文帝的不悦。因为在朝贡体系之下,古代中国的蕃属国是不能自称皇帝的,应该使用比皇帝低一等的“国王”称呼,如室町幕府代将军写给明朝皇帝的国书也均是使用日本国王的自称。策彦周良还通过翻译周文衡抗议明朝对日本国王使臣使用“夷人”这一蔑视称呼。从这段对话可以看出,策彦周良向往圣德太子时期追求的平等外交,流露出其对明朝政府朝贡外交的不满和抗议。

二、对在京礼仪活动的顺从与抗拒

蕃国国王或使节在京城面见皇帝,呈上国书、贡物的过程是朝贡礼仪的核心所在,是为了借助繁杂有序的礼仪维持天朝上国的权威。在封建统治者看来,四夷咸服、称臣纳贡是最大程度彰显天朝皇帝恩泽四方,声教广布天下的途径。为此朝廷制定了一系列严格而又极度繁杂的仪式,是古代中国以儒家学说确定对四夷施以德化的“礼”的重要形式。对于朝贡礼仪,尽管我国各个朝代的规定不尽相同,但历代的典籍中对其均有不厌其烦的描述。明朝也不例外,中央对于蕃国在京城朝贡期间的驿馆、赏赐等有详细严密的规定,推动这些制度实施的是礼部、鸿胪寺以及隶属兵部的会同馆等机构。日本遣明使船自进入宁波之后,出迎的仪仗、负责接待官员的级别、下榻的住所、宴席的招待等均有章可循,体现明朝大国之风范。进入北京后,从住宿、宴请等日常生活到一切外事活动,无不受到制度的约束和规范,也体现了国家的礼仪制度以及朝贡秩序。

无论是笑云瑞一行还是策彦周良一行,在入住北京会同馆或玉河馆之后,首先要在鸿胪寺习礼亭学习朝参之礼,为正式朝见做准备。笑云瑞朝参次数达二十六次,其中亲见景泰帝有八次。景泰帝频繁接见日本使节或许是为加强统治的合法性,因他在明英宗被蒙古瓦剌部俘获情况下继位,英宗归还后也未让位,反将其软禁。策彦周良两次来华均未进入宫城内,也未受嘉靖帝的亲自接见,与嘉靖帝不上朝,沉溺于修炼道教,倭寇猖獗肆虐东南沿海,致使中日关系恶化等相关。不论怎样,笑云瑞、策彦周良都顺从了在京繁文缛节的朝参活动,但这并不意味着他们对在京礼仪活动没有意见,在遵守明朝基本礼仪活动之外,他们在涉及本国尊严的场合显示了不满和抗拒。据《笑云入明记》一四五三年十一月二十一日中的记载,日本在涉及与朝鲜王朝座次高低的场合丝毫不妥协,一定要显示出地位高于朝鲜之上。此外,明朝在朝贡贸易体制下采取“厚往薄来”的方针,对朝贡国进贡的方物赔偿其价。《笑云入明记》记载一四五四年二月一日朝参奉天门,正使捧表请益方物给价,因明廷给的价格不符日本期望,故日方多次交涉,并提出若不依宣德八年例,以不回国作为威胁。最终礼部妥协,依照宣德年间先例议定给价。

与笑云瑞一行相比,策彦周良在京的礼仪活动更为曲折,当然主要原因在于上文所述的受“宁波争贡之乱”影响。原本遣明使在京朝见皇帝之时会献上表文,但由于当时中日关系的恶化,嘉靖帝并未接见遣明使。嘉靖十九年三月八日,礼部直接差遣二大通事向日本索取表文。这引起了策彦周良等人的不满和抗拒,认为有辱国家尊严,坚决不向礼部交出表文。但礼部多次坚持,日方不得已只好通过通事交予礼部。不仅如此,策彦周良等人在京的活动还受到明朝严格的限制。三月十七日礼部提督主事施牌,对遣明使提出要严格遵从明朝法律,“须达礼秉法,名分严明御下。毋从,天朝鉴诚加重。如辱国体孤使命,聘词求胜,非国王所望于使臣也。图之。日止照分,毋相侵越,夜慎火烛,毋致疏虞”,显然这是明廷为了防范遣明使在明朝引发冲突之故。对于明朝赏赐的衣服,遣明使上短疏表达不满,认为使臣中有僧人有俗官,但是赏赐的衣服均是俗服,而非僧衣,没有按照以前的约定俗成赏赐,让明朝朝廷依例赏赐。同时对明廷赏赐货物也提出异议,多次上短疏抗议请求明廷重新赏赐。明廷对此表达了日方在没有解决“宁波争贡之乱”的前提下就派出使节的不满。在一五四〇年四月十四日,礼部出牌质问遣明使宁波之乱的日方处理情况,“赏赐之类,又准照例。朝廷柔远之恩至矣。今乃轨以货物为言,是来此专为利也。敬顺之意何在。今朝廷且不深究。袁指挥漂没来历。该国反以货物为言可乎”,意为在日方未解决“宁波争贡之乱”的情况下,明政府让策彦周良入京朝贡已是宽宏大量,日方反而在赏赐方面斤斤计较,这是专为利益而来朝贡,毫无恭顺之意。对此,日方于十六日呈短疏,做了申辩和抗争,认为日方已经尽力解决此事。文中使用软硬兼施的口吻,一方面表达了朝贡的诚意;一方面暗示了若达不到日方要求则两国永无安宁。当然这里并不意味着日方将发兵进犯,而是日方将不与明朝齐心协力解决倭寇问题。明朝与日本恢复交往以及明朝对日本的怀柔政策的目的之一,是希望日方能够控制国内倭寇,避免骚扰侵犯沿海地区。无论是策彦周良《初渡集》还是我国明史相关材料都未记载明廷对此短疏的具体反应。但据《初渡集》的记载,在此短疏上奏之后,明廷在五月一日重新赏赐了日方衣服和货物。由此可以推测,明廷担忧倭寇问题,避免和遣明使发生冲突,继续采取怀柔政策,做出巨大让步,希冀日方能在倭寇问题上配合明朝政府。五月二日遣明使到宫中拜谢,而策彦周良独以微恙不赴。这样的记述也可以看出其强烈的自尊心和对明朝的不满。五月九日离京时,明朝相关官员为遣明使提供驴车,策彦周良再次呈短疏,抗议说古往今来贡使不乘驴,之后明朝官员斥责有关官员,提供马匹,遣明使才动身离京。

三、对在京文化活动的自信与自大

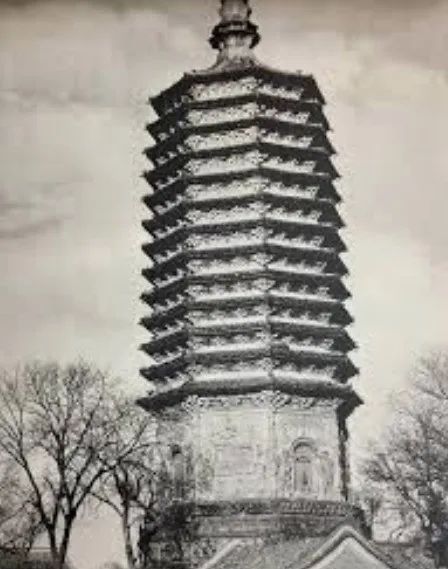

日本遣明使在京除了参加礼仪活动之外,还参加了一系列的文化活动。因遣明使的主要成员是僧人,故参观寺院是他们在京必不可少之活动。据策彦周良《初渡集》《再渡集》记载,日本遣明使分别于一五四〇年四月二十九日、一五四八年七月二十八日参观了北京最大的两所寺院:大慈恩寺和大隆善寺(护国寺)。在参拜大隆善护国寺时,策彦周良记载寺院法堂有独庵禅师像,赞曰“有时摇动龟毛拂,直得虚空笑点头”。独庵禅师是明初僧人姚广孝,两句赞源于其《独庵老人自题像赞》 (在京师崇国寺 ),崇国寺即为大隆善护国寺。《再渡集》的记载与明代刘侗、于奕正的《帝京景物略》卷一《城北内外》能够对应,反映了策彦周良较高的中国文化修养。

《笑云入明记》记载笑云瑞一行除了参拜大慈恩寺和大隆善寺之外,还游览了大兴隆禅寺、知果寺、正觉寺等,其中景泰五年正月二日笑云瑞游法华寺,入僧堂后,有“一老僧曰:我师乃日本亮哲也。

师曾有偈曰:眼前风物般般别,唯有寒梅一样花”的记载。老僧的老师日本亮哲是何许人已无法考证,也不能否认是作者的杜撰。诗句意思简单,虽然明代中国风物与日本不一样,但相同的是中日两国均有寒梅花。梅花是中国文化的象征,隐喻了无论在佛教还是儒教方面,日本与中国一样是文明高度发达的国家。由村井章介、须田牧子编写注解的《笑云入明记:日本僧看到的明代中国》认为,这两句偈语与《禅林句集》中名句“月知明月秋,花知一样春”类似。然而据笔者调查,清代乾隆年间陶元藻编写的《全浙诗话》卷三十九《倭诗》有与这两句偈语几乎相同的诗句,原文是:“《台州府志》:建跳所相传,一倭飘风至,题绝句云:出日扶桑是我家,好风相送到中华。眼前景物千般异,惟有寒梅一样花。传送至官,乃遣还国。当嘉靖未乱以前事,设其来晚,将不免为囚矣。”这里的嘉靖未乱指的是嘉靖三十四年(一五五五)倭乱之前。《台州府志》《全浙诗话》认为是一日本人漂流至浙江台州,写了此首汉诗,中国官员感其才华将其放回。此外,笔者还在高泉性潡的《山堂清话》中发现了这首诗,原文如下所示:

受业无住老人尝语予曰:“昔福省有人捕一船,其中人物仪具极其济楚,引之,登岸,面省主,主见其人物俊秀,知是贵人,以觚翰置前,令通信。乃赋诗曰:日出扶桑是我家,飘摇七日到中华。山川人物般般异,惟有寒梅一样花。其末书云:某日本国某王之子,因月夜泛舟,不觉随风至此。省主见其诗,叹曰:‘异方之人亦有才若此,可嘉。’命有司以盛礼款待,具大舟送回。”予以是知:日域通文有自来者。及至此方,询其人,并无有知之者。谅年代久远,无人能述。

高泉性潡是日本黄檗宗的开山鼻祖隐元之法孙,于一六六一年渡日继承隐元衣钵。引文讲述了日本一王子漂流至福建,赋诗之后,省主叹其才,将其送回日本。高泉性潡讲述此故事主要是为了说明日本的文化形象极为昌明,显示了对日本深具好感。这则故事还被江户时代室鸠巢的随笔《骏台杂话》引用,反映了在中日之间都有一定程度的传播。受资料所限,无法考证出其来龙去脉,但至少可看出《笑云入明记》引用这首诗歌的意图,即强调日本文化的发展水平与明代中国并无二致,反映了笑云瑞对本国文化的自信。又如策彦周良在阅读《文献通考》中二十八卷《煎茶水记》时,根据自己的经验,对当时中国的煎茶用水法提出异议,并提出自己的意见。这些事例也都可以说明当时日本人虽然仍旧在学习中国文化,但绝非一味崇拜迎合,而是提出自己的主张,显示了对本国文化的自信。

笑云瑞甚至还以自大的心态来记述这种文化的自信。在《笑云入明记》一四五三年十月九日的条目中记载了明朝中书舍人至会同馆拜访遣明使,笑云瑞呈一诗给舍人,舍人夸奖说外域朝贡大明五百余国中,唯日本人独读书。这种夸奖显然带有客套话的成分,而笑云瑞这天就单单记下了这件事,可见其对舍人的夸奖十分在意,以此来彰显日本在学习中国文化方面是优越于其他朝贡国的。古代中国朝贡国中,一般认为汉诗文水平较高的是朝鲜半岛和琉球。一四五四年二月十六日的条目中,笑云瑞拜访兴隆寺独芳和尚洞下遗老道重王臣之时,有这样的对话:“次师举烧饼曰日本有么,曰有。有举枣子曰有么,曰有。师曰,这里来为什么。予曰老和尚万福。师笑赐自所注心经一卷。”兴隆寺属于禅寺,笑云瑞是禅僧,而禅宗最讲究的是觉悟。因此,道重王臣问笑云瑞日本是否有烧饼、枣子,表面上是问食物,实际是问日本是否有如中国这样之佛法。笑云瑞的回答明显是强调日本佛法的发展水平与中国相同。

日本遣明使的北京之行看似是日本对明朝的朝贡之行,其实在遣明使笔下处处体现了他们对明朝的不满和抗议,从入京前的交涉抗议到在京的文化活动直至离京时的各种礼仪均有表达,体现了他们对本国利益的追求以及试图构建与明朝对等的外交。如果将遣明使笔下的北京之行与十五世纪朝鲜人崔溥用汉文撰写的《漂海录》做对比的话,更能看出与朝鲜“事大主义”心态不同,日本的北京朝贡之行更多是为了追求朝贡贸易之下的经济利益,并不是很认同明朝建立的国际秩序。虽然遣明使崇尚中国文化,却在中国之行中处处显示了学习中国文化过程中试图超越母国的优越性与自大心态。

* 文中图片均来源于网络

文章作者

读书

发表文章1317篇 获得0个推荐 粉丝20733人

人文精神 思想智慧

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里