石峁遗址:一座天然的史前博物馆

作者:艾江涛

03-19·阅读时长14分钟

最直观的史前遗址

下了高速,沿着神王路前往石峁遗址,路的一侧是起伏不平的山峁,另外一侧则是流入黄河的秃尾河,河道边的柳树光秃秃的枝丫一律朝上,似乎在告诉人们,这里已接近沙漠与草原地带,是黄土高原的北缘。

石峁遗址就位于秃尾河与它的一条支流洞川沟之间的山峁上。它所在的神木市高家堡镇,在被列为明代万历年间延绥镇用以屯边的36个营堡以前,其历史似乎一直是一片空白,直到石峁遗址这座距今4300年到3800年,整个北方最为庞大的石城“石破天惊”的发现,当地的历史才得以改写。

抛开已经修缮一新、曾作为电视剧《平凡的世界》取景地之一的高家堡古城,高家堡镇目前的主街就是一条穿城而过的公路。在公路旁的山峁之间,忽然出现一座现代化的博物馆,多少显得突兀,这种感觉,就像人们在沟壑纵横的石峁村竟发现一座面积达400万平方米的史前古城一样难以索解。

在前往石峁遗址之前,我们已在陕西历史博物馆看过一件件来自石峁的体形硕大的牙璋、玉刀,闪着墨绿色光泽。还有那件高仅4.5厘米、有着乳白色蜡质光泽的玉人头像,侧脸,橄榄形大眼,顶盘发髻,腮帮微鼓,透露着一种憨直,难道这就是4000多年前的石峁人形象?

这样走进石峁的方式,与人们对石峁的认知过程也相吻合。人们对石峁遗址最初的关注,正来自这些精美的玉器。1929年,美籍德裔汉学家萨尔蒙尼在北平从兜售玉器的榆林农民手里见到42件玉器,购买了其中4件最为精美的,自那时起,至20世纪四五十年代,石峁玉器出土的情况已为人们所知。1975~1976年,陕西文物管理委员会的戴应新在当地调查期间,前后四次共征集到127件玉器,其中就有那件玉人头像。1981年,西安半坡博物馆曾对石峁遗址进行小面积考古发掘,发现4座石棺墓,这些已遭破坏的墓葬中并没有出土玉器,但“玉出石棺”的说法却广为流传。可以说,在2011年陕西省文物局批准同意神木县政府报请,委派陕西省考古研究院正式展开全面调查发掘之前,人们对石峁遗址的讨论主要围绕着玉器展开。

如今,走进这座2023年11月开放的石峁博物馆,在对玉器的长久讨论之外,终于可以看到4000多年前石峁人更完整的生活图景。

在全新世大暖期末期,这里年均降水量达600毫米,生态与植被远好于现在的黄土高原。据研究资料,那时秃尾河的水位线要比现在高出20多米,距遗址2000多米,山脚下的博物馆所在地,当时还是一片泽国。

石峁城址让人惊讶的不仅是它包含皇城台、内城、外城,总面积超过400万平方米的庞大体量,还在于其外城东门址、皇城台门址所包含的由外瓮城、内瓮城、墩台、马面等一系列完善复杂的城防结构。外城东门内瓮城墙面上发现的壁画,城墙墙体中埋放的玉器,皇城台大台基南护墙上发现的多达80余件绘有各种神面、人面、动物的石雕,无不笼罩着来自史前的神秘而庄严的氛围。

从1981年小面积发掘,到2011年启动系统考古发掘,石峁遗址虽然名声在外,却为何一次次从考古学者的眼前溜走?很大程度上缘于区位,这里自古就是游牧文化与农耕文化交界所在的边塞之地,根据《汉书》所载,“蒙恬为秦侵胡,辟地数千里,以河为界,垒石为城,树榆为塞”,人们很自然地将那些横亘在山峁上的石墙误认为战国秦长城的一部分。我们采访不久前才卸任陕西省考古院院长、石峁考古队队长职务,赴任陕西省文物局副局长的孙周勇,问起当年考古发掘情况,他告诉我们:“当时我们也没想到它能够在地表之上保存这么好,而且那几道墙出来的时候,大家也不敢贸然把它和4000多年前的龙山遗址关联起来。”

只有到了遗址现场,才能理解考古学者当初的疑惑。我和摄影师张雷开车从博物馆后方不远处的一条小路盘山而上,走近石峁村时,便看到不远处的山峁上蜿蜒着一条墙体轮廓,由层层叠叠的石块所标识,后来得知那正是一段残存的外城城墙。外城墙长度约4.2千米,墙体宽约2.5米,保存最好的地方高出现今地表1米多。继续前行,就是向参观者开放的外城东门遗址,已经被大棚全面保护起来。这座赫赫有名的城门遗址,因其形制清晰、结构完备、保存好、时间早,被誉为“华夏第一门”。

继续沿着高低起伏的山路前行2千米左右,一座由层层叠叠石块包砌的平顶金字塔状台地便出现在眼前,这正是整个石峁遗址的核心区,是被考古学者称为“王的居所”的皇城台。自2016年以来,皇城台的发掘工作仍在继续,当我们亲眼目睹这些齐整的石头墙、平整的石板路,难以相信它们是4000多年前的建筑,一遍遍向陪同我们的石峁考古队副队长裴学松求证:“这是当年的墙体吗?”“这是当年的地面吗?”

2011年陕西省考古研究院曾对整个遗址进行区域性系统调查和小范围试掘。当年担任陕西省考古研究院院长的王炜林还记得,现场负责人杨利平有一天激动地给他打电话:“石峁遗址的石墙是一个封闭的城墙。”——这一点十分重要,能够围成一圈的封闭石墙,还有石头墙范围里发现的绝大多数陶片,都是属于4000多年前龙山时代的遗物,而非战国时期,这就可以将这些石墙与战国长城区分开来了。石峁考古队现任队长邵晶,2012年便来到考古工地。邵晶告诉我,为彻底搞清这一问题,他们在2012年借助上世纪60年代的卫星图片,找到了距石峁遗址直线距离约3千米的战国秦长城,与石峁城墙类似,也为石砌墙体。

确定了遗址范围,一座包含皇城台、内外城总面积达400万平方米的史前石城横空出世,备受瞩目。考古队决定把接下来的发掘突破口放在外城东门址,这里也是整个遗址的制高点,向西南望去,皇城台一览无余。更重要的是,从那些残留的石墙墙体轮廓,能基本确认这是一座城门遗址。为了让我们更好地理解这一点,裴学松带我们沿着山脊,踏上一段内城城墙。内城墙长约5.7千米,宽约2.5米,同样高出现今地表1米多。沿着裴学松手指的方向,在距外城东门直线距离约几百米的一片荒草中,内城东门的轮廓隐隐可见。

正是根据在外城东门址出土遗物的碳十四测定数据,孙周勇将石峁遗存的年代分为两期:公元前2300年至前2100年,公元前2100年至前1800年。邵晶后来又提出石峁城址年代“三期说”,三段的绝对年代分别为公元前2300年、前2100年、不晚于前1800年,并进一步勾勒出城址的发展脉络:早期修建皇城台和内城,之后随着活动范围扩大修建外城,直至在距今3800年左右走向衰落。

由于之前的史前考古中从未发现如此完整的城防结构,考古队员在发掘中更多只能参考秦汉以来的城址结构。发掘过程让邵晶不断感受到遗址上跳动的中华文明的根脉。皇城台虽然最为核心,但真正的考古发掘直到2016年才展开。其门址基本结构与外城东门基本一致,但前面多了一片围有南北界墙,面积达2000平方米的广场。“中国古代都城的正门是带有广场的,这是一个礼制,就像明清北京城的午门外的广场。这种礼制,我们在石峁皇城台见到了。”邵晶说。

尽管一见面,邵晶便纠正了我们的说法,认为石峁博物馆不能算严格意义上的遗址博物馆,但它显然与整个遗址一起,构成一座天然的遗址博物馆。用邵晶的话说,与其他史前遗址相比,石峁遗址最大的不同在于直观,那些仍留存于当年地面之上的城墙、房子、石雕、壁画,向人们清晰地展示着4000多年前石峁人如何生活。

神秘的用玉习俗与石雕图案

4000多年前,石峁人为何要在黄土高原的山峁上修建这样一座规模宏大、具有完备防御功能的城址?这些石峁人又从何而来?根据近年来考古发现的不断揭示,以黄河流域中段的陕西关中、晋南、豫西为中心,有一个半月形谷地,是距今五六千年前仰韶文化的核心所在。如果说晋南的仰韶文化孕育了后来的陶寺文化,豫西的仰韶文化为后来的二里头文化做了准备,那么在陕西,远离关中的石峁出现了龙山时代规模最为庞大的城址,它和仰韶文化究竟有何关联?

王炜林告诉我,在仰韶文化晚期,不知由于环境还是人为因素,仰韶文化一路往西,形成马家窑文化、宗日文化,还有一支沿岷江进入四川盆地,另外一支则沿东北方向,在甘肃东部形成南佐文化。那么,“石峁文化究竟从何而来?中间还有将近1000年的缺失”。为探究石峁人群的来源,中科院古脊椎所的付巧妹团队从陕北(11个遗址132例)和晋南(2个遗址40例)地区共计13个遗址中,成功获取172例新石器时代晚期,仰韶时代到龙山时代(距今4836年到3253年)的人类线粒体全基因组。据此研究,从仰韶晚期就一直有人在石峁生活,这些人并非来自更北方或其他地区,而是在本地前期人群基础上发展的结果。

石峁人修建如此规模的城址,究竟是为了防御哪里的敌人?对于这样的问题,邵晶更愿意从当时宏观的社会背景谈起:“我不知道他们防谁,但我知道当时社会动荡加剧,他们面临的压力很大。而社会越动荡,越容易产生早期的国家形态。”外城东门址周边发现6处埋藏人头骨的遗迹,其中外瓮城处和门道处各发现人头骨24具,经研究,这些头骨多为女性,明显经过劈砍,还有火烧的痕迹,应该属于城墙奠基时的某种祭祀仪式。皇城台发现的高等级墓葬中也有较多殉人。经鉴定,与东门遗址相仿,这些女性并非石峁本地人群。这些现象似乎都在说明,当时社会正处于动荡之中。

孙周勇则推断,石峁人群的敌人可能来自东北方向,最可能的是位于今天内蒙古赤峰市的夏家店下层文化的人群。“夏家店下层文化新的测年,绝大部分要偏晚一些,已经到了距今3500年。除此之外,还没有找到可以和石峁人势均力敌的社会集团。”

接着的问题是,即使出于防御需求,需要修建如此大规模的城址吗?在邵晶看来,石峁城的修建不仅出于防御需求。在同一时期的陕北,遍布大大小小500多座石城,石峁是所有城中的中心之城,具有“纪念碑”性质。

石峁城的核心地位,不仅在于其庞大的体量、复杂的防御设施,还因为其“藏玉于墙”的独特用玉习俗,以及那些神秘的石雕。在王炜林看来,整座大城笼罩着一种神秘的“圣城”氛围。王炜林在《陕北地区龙山至夏时期的聚落与社会初论》一文中,甚至认为它是龙山晚期前后,内蒙古南部、陕北、晋中这片石峁文化圈覆盖范围的朝圣中心。“在城墙建设中,朝拜的人群可以把玉器放置于墙中;从城墙内侧塞入的玉器,应是进入城内的人供奉的;从墙外置入的玉器,应是到此地朝拜时,把心爱、珍贵的玉器置入墙内。不管是从墙内侧还是从墙外侧放入的玉器,均在事后抹平掩盖。”

石峁玉器质料多元,多存在切成薄片的二次加工痕迹。我们在石峁博物馆便看到一件从玉琮切割而成的玉片,似乎也印证了这些藏身于墙体的玉器正是四面来朝的供奉。“这些玉器,很可能来自周围次级社会集团对石峁这一中心聚落的供奉,说不定这些人同时也是参与石峁城营建的建设者。”孙周勇说。据统计,石峁城址的石砌城垣长度达10千米左右,宽度不小于2.5米,若以残存最高处5米计算,总用料量约12.5万立方米,其动用劳力远非本聚落人群可以承担。

系统考古工作开展以来,人们始终关注石峁玉器的出土位置。据孙周勇研究,石峁文化圈各层级聚落内玉器的出土背景,包括石墙(建筑基址夯土墙基内)、地面、大型墓葬、祭祀坑等四类情况。除了作为大型墓葬随葬品之外,其余都和建筑遗迹有关,有的埋藏在城墙的石缝里,有的埋置于夯土之内。由于石峁遗址高等级墓葬盗掘严重,目前在建筑遗迹中发现的20多件玉器(以片状器为主,包括玉铲、玉刀、玉钺、玉璜,还有玉片及管钻留下的圆形孔芯等)便成为人们关注的焦点。

穿越皇城台门址前的广场,绕过外瓮城,沿着平整光滑的石板路曲折上行,便来到大台基前宽阔的夹道。目前在大台基南护墙和西护墙出土的80余件石雕中,仍有20余件嵌筑在南护墙墙面上,在南夹道中间原出土位置现在矗立着一件神面立柱石雕的复制品,原件已成为石峁博物馆的镇馆之宝。

2018年,在清理大台基南护墙过程中,让邵晶始料未及的正是这些墙体上的平面型石雕。“正式发掘前,我们已经看过一些可能出自石峁的石雕实物和材料,给我的感觉大部分是圆雕式的半身人头像或半身像,我一开始的判断是一种宗庙或特殊空间中的陈设,简单理解,相当于现在的神像。正式发掘中发现的平面型石雕,是以往材料中没有见过的,只雕刻一面的自身结构说明它们的使用方式为‘嵌筑’于墙面上。用我们最熟悉的思维考虑问题,这种平面型石雕上的图案,是为了传播的表意需要。其中一件人射马石雕,雕刻的马和弓与甲骨文中的‘马’和‘射’字很像。”

由于墙体上的石雕有个别倒置、排列没有明显规律的特点,一些学者认为这些石雕可能是拆自其他建筑的二次利用。不过,随着南护墙的清理,考古队员发现两块带有庄严图案的转角石雕,明确了石雕正是为了修建石墙而造。

处于文明前夜的石峁文化圈

2000年,王炜林跟随老师张忠培一起参与“河套地区先秦两汉时期的文化生业与环境研究”。结合在陕北发现大量公元前3000年之后的石城以及它们与鋬手鬲的关系,张忠培判断,以双鋬鬲为代表的北方文化的中心应当在榆林地区。鬲是一种口圆、三足、中空的炊具,鋬,就是器物上的把手。双鋬鬲,是包含了内蒙古中南部、山西西北部、陕北在内的石峁文化圈的典型器物。

在距今4000年前后,这一区域大大小小的聚落遗址在双鋬鬲这样的生活用具、居住形态、埋葬习俗方面都存在高度一致性,石峁则是这一区域显然的中心聚落。石峁文化圈的影响范围为20多万平方千米,略大于今天陕西省的面积。

石峁人当年靠什么来统治影响这一范围广阔的区域,他们后来又为何衰落,去了哪里呢?考古学者认为,要回答这些问题,需要进一步了解石峁人,尤其是那些居住在皇城台的高等级人群的生活图景。揭开谜团一角的,是皇城台东护墙北段陡坡形成的弃置堆积物,也即4000多年前的垃圾堆。

2018年,考古队把皇城台大台基这一城内最高等级的高台式建筑大致摸清后,没有急着清理大台基顶部。2019年,邵晶带人反复寻找上面这批最高等级人群生活所用的垃圾堆。“我们来回调查,整个皇城台只有东护墙北侧那段直愣愣的一个大斜坡,非常陡峭,而且堆积很厚,我们就认为那是倒垃圾的地方。在陕北待久了,了解当地人的生活方式,比较老的村子都安置在山峁上面的平地,垃圾就扔在山坡上。”邵晶说。

由于整个石峁遗址沟壑纵横,崎岖不平,很难用到传统考古学以探方为单位的发掘方式。邵晶告诉我,只有这个垃圾堆的发掘更接近传统考古。“垃圾堆很长,100多米,我们以10米为一段,分段式发掘,由于这些土本身是4000多年前扔的垃圾,土质结构本身就不稳定,出于安全考虑,我们特意留了两米宽的隔梁,但还是会塌。可能也是运气好,每次都是在我们下班之后塌的。”

这片垃圾堆出土了大量当时高等级人群的生活弃置物,玉器残片、水晶、口簧、铜器,还有大量的骨针、卜骨和石制品,其中尤以骨针令人震撼:“我们发现了一整套完整的骨针制作链证据,你知道那些骨针有多少?17000多枚,针孔直径最小的仅零点几毫米。”这些骨针多出于土层堆积中,有将近两年多时间,邵晶带着队员每天用筛子筛土。

完整的骨针制作链,显示在皇城台顶部存在着一座类似于“工官”或“御作坊”的骨针作坊。根据出土的大量石制品,邵晶推测,皇城台顶部还可能同时存在石器作坊,这一切自然还有待于进一步的考古发掘。

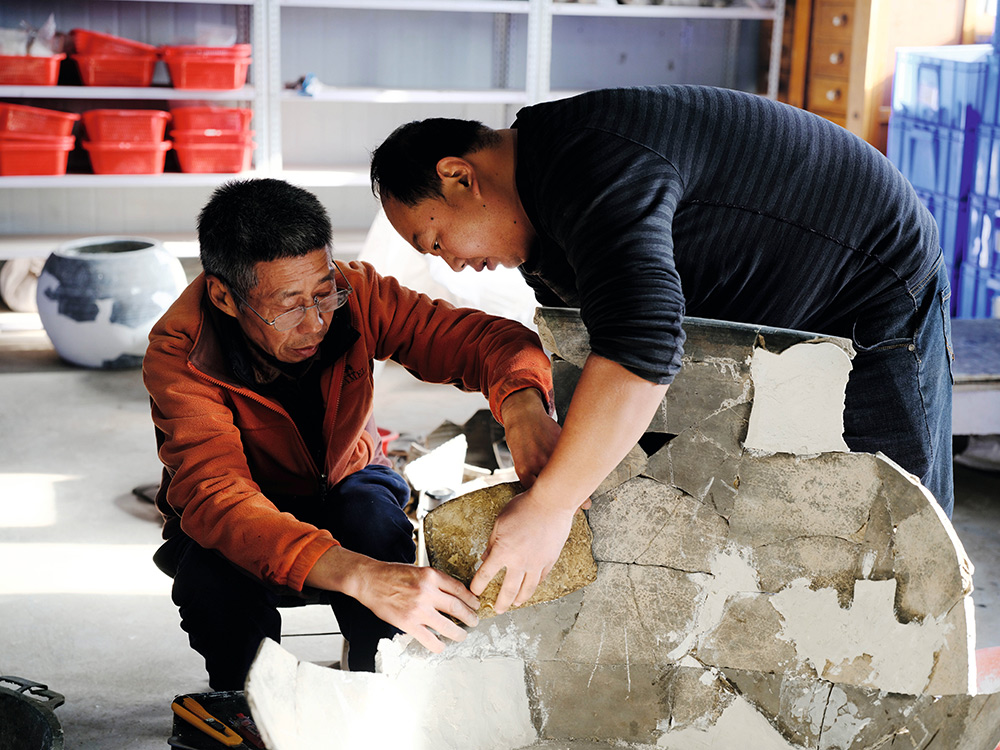

另外在垃圾堆中大量出现的是羊、牛、猪等动物的骨骼。我们在皇城台正对面的考古工作站库房里,看到队员们正在将堆积如山的羊骨按照不同部分挑拣区分。一旁同样堆积着分拣成堆的墓葬中出土的人骨。我第一次捡起一块完整的4000多年前的人类头骨,顿感森然。据粗略估算,皇城台东护墙处的弃置堆积中包含的羊就有几十万只,显示出石峁人发达的生业形态和饮食结构。据陕西省考古研究院馆员杨瑞琛研究,石峁先民“一方面,他们利用厚实的黄土资源,大规模种植粟、黍等农作物,延续其农业传统;另一方面,他们不断地摸索开发微环境中的饲草资源,将畜牧业发展为生存的又一支柱;同时,先民还存在着对果类资源的利用;上层先民更通过地区间交流,获得了水稻、大豆等‘稀有食物’”。通过交流获取的,除了水稻、鸵鸟蛋、扬子鳄等当地罕有的物品,还有那些能明显看出受到良渚文化、齐家文化、后石家河文化因素影响的玉器。

石峁人如何维系自己对周边区域的统治与影响?垃圾堆中出土的大量骨针,似乎提供了一个线索。“石峁周围的次级聚落很可能向石峁定期供奉,提供资源,作为交换,这些统治阶层必须赏赐人家一些东西,才能笼络人心。这些体现石峁人核心技术的骨针,很可能就是一个资源控制的手段。当然不仅仅是骨针,玉器、铜器都有可能。”孙周勇说。

距今3800年左右,石峁究竟发生了什么,导致聚落的衰落?邵晶告诉我,目前研究显示,石峁的衰落与周边环境变差有很大关系。“我们发现,距今3800年的地层以上,覆盖的一层土含沙量非常高,说明当时存在大范围的沙漠化。另外一个证据来自大植物的分析,石峁兴盛的时候,周围有很多森林,以松树为主,到了晚期,燃料变少,植被也不行了,整个气候环境就变得很差了。”

石峁人的去向,似乎与他们对陶寺文化的影响密不可分。孙周勇喜欢用“血浓于水的父子兄弟关系”,来形容石峁文化与陶寺中晚期文化之间的关系。据他推断,“很有可能,大约在距今三千八九百年,石峁人群沿着黄河南下,进入了临汾盆地。至于是气候环境还是资源竞争的影响,迫使他们南下,当然有很多种解释”。

皇城台上的考古发掘仍在继续。石峁依然有太多的发现在等待着考古队员,也有太多谜团需要慢慢揭开。石峁遗址的独特魅力在于,走在那片土地上,你能如此直接清晰地感受到史前先民的生活图景,还有精神信仰。

(本文写作参考《发现石峁古城》等书。感谢柳淳、常怀颖、庞雅妮对采访的帮助)

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得0个推荐 粉丝659人

《三联生活周刊》主任记者

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里