拟音师听到的世界

作者:安妮

2023-02-28·阅读时长7分钟

听觉游戏

“你听见了什么?”为了向我介绍她的工作,张笑晨邀请我玩个小游戏。她示意我安静下来,花几分钟专注在听觉上。这是北京潘家园附近的一处老小区,陈年中药罐子的气味和午后无数窗口还未散去的饭菜香混在一起,形成迷人的市井气,要聚焦听觉并不容易。张笑晨租住的屋子是一间阁楼,几平方米大,屋里挤着各色动漫手办、乐器和音响。

是电器运转的声音吧?空调外机?“我没开空调。”那是什么?“自己找。用你的耳朵找。”说这话的时候,张笑晨收起笑容,语气和状态很像她的老师魏俊华。

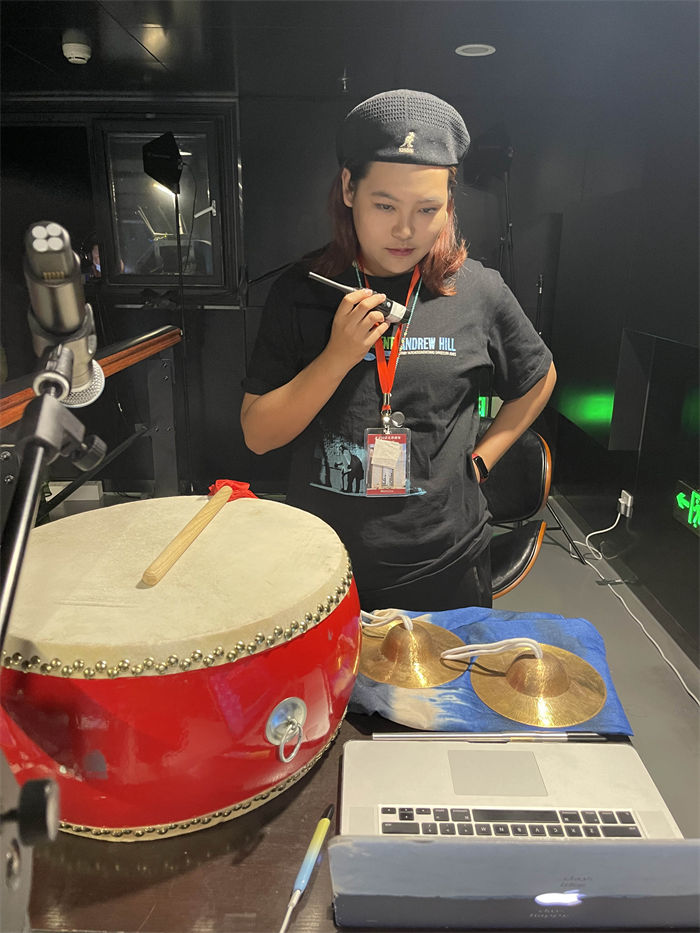

因为偶然通过一档有关拟音的综艺节目了解了曾为电视剧《三国演义》、电影《霸王别姬》等做拟音的“北派泰斗”魏俊华,张笑晨对拟音产生了强烈的兴趣,决心拜师学艺。参与纪录片《非常职业·拟音师》的拍摄时,张笑晨19岁,正在北京上大学。当年寒假,她前往魏俊华位于皮村的工作室,第一次以拟音师的身份给电影做声音。镜头下的工作间跟想象中不同,它几乎是个杂货仓库,里面堆满作为拟音道具的新旧生活用品。那是一部讲述内蒙古故事的影片,张笑晨负责片中的马蹄声。在被学徒们称作“小黑屋”的工作间里,她用两个皮搋子反复敲击地面,根据画面摸索马蹄踏过草原时的轻重缓急,每天十几个小时,手艺是泡出来的。

张笑晨头一回到工作室,魏俊华让她坐在最后一排听。先在录音棚听通过音响传出来的声音,再去工作间听拟音师以手里的物件直接产生的声音。两相比较,张笑晨刚隐约听出点儿门道,老师却把她叫到厨房,开始手把手教她洗碗。“那一刻我特别不理解。跟少林寺似的,小和尚非得先挑几年水才能学功夫。”站在水池前,她逐渐明白了老师的用意。眼前的水龙头、水流、碗、抹布等都成了她的拟音道具。大水流冲刷碗底,指甲以不同力度叩击碗口,抹布在摩擦力的作用下拂过碗壁……用听觉去专注于洗碗的动作,感受手指控制下声音的变化,同时想象它们在音响中的声音质感,洗碗池成了工作台,张笑晨觉得隐藏在身体里的一重感官被打开了。“可能是天赋吧。”她说,“我很早就意识到自己对声音很敏感,现在能更好地与各种声音交流,跟它们和谐共处。”张笑晨从小学音乐,拿起谱子就会读,用她的话说,是“老天爷赏饭吃”。

张笑晨看出了我的迷茫和拘谨,她建议我闭上眼睛,把注意力放在听觉上。在身体的指引下,我凑近书桌,发现音响上摆着一个小型熏香机。是它,电池带动它工作,发出低频的嗡嗡声。“还有吗?”气流向上的声音,嗞——嗞——“你听到水的声音了吗?像泡泡一样在机器里慢慢破掉,噗——噗——”我终于听到了这个小玩意制造的全部声音。“再找找。”这时候我似乎已经适应了听觉优先的状态。我蹲在窗旁,左耳被床边的空气净化器“拉”住,除去机器本身的嗡嗡声外,卖力转动的风扇叶片正“哗—哗—”地响着。与此同时,我的右耳却仿佛“飞”出了窗外,轻柔的风声萦绕耳边。“尝试去听更远的地方,马路上有自行车铃声,还有阿姨在小区里吊嗓子。这些声音很微弱,一层一层的。”我没有听到。“没关系,多练练,听觉是可以在训练下变得敏锐的。”张笑晨说。

与丰富的声音世界相处

老实说,我还是很难想象张笑晨听到的世界。现实中的声音已经够多了,但出于职业属性,她会习惯性地再在脑海中将声音转化成音响效果。这样一来,她的生活大概会比我的嘈杂得多。

“对声音敏感确实会觉得世界特别嘈杂。不对,应该说是丰富。”张笑晨打开柜子,里面是几大包耳塞。“我接受耳朵听到的丰富性,唯一的问题可能是睡眠,不戴耳塞我完全无法入睡。”

我问张笑晨,能迅速捕捉环境中的声音并准确地找到音源位置,是一种怎样的感觉?“别想太复杂,你能分辨口红色号,想象它们涂在嘴唇上的样子,对吧?声音也一样,只不过你可能不太关心耳朵。”她随手拿起桌上的保温杯晃了晃。“你听,热牛奶碰撞不锈钢的声音从低沉到清亮,因为液体有厚度,杯子有深度,它打在杯壁上再弹回来,声音有个变化。”接着,她盖上杯盖晃牛奶,倒出一半再晃,最后干脆把杯子交到我手里,让我自己做“杯子实验”,改变牛奶的温度,再换成矿泉水或者果汁,去感受细微的差别。

这个实验让我获得了很大的成就感。我不再只能区分溪流和瀑布,现在仿佛也能从微观层面谈谈声音了。“你迈出了第一步。”张笑晨打了个比方:经过引导,我们都能尝出辣椒的不同风味,但厨师和美食家能说出它们的产地。“拟音师面临的挑战就在于此。我需要不断积累声音,在脑海里搭建一个资料库。画面需要怎样的素材,我就找到相应的道具复现出来。”

张笑晨提起不久前的一桩奇遇。春节过后,她去苏州旅行。在一家店里闲逛时,她突然听到一个浑厚的声音,沿着音源方向,她的目光锁定店里的一盏落地灯,用指关节敲击灯罩,“咚——”她的眼前浮现出与声音关联的画面:古刹里,一口年久失修的钟被轻轻地敲响了。“如果某天有导演要一个有年代感的寺院钟声,我就会立刻打电话给那家店,花重金把灯买下来。”

据张笑晨了解,一些拟音师,还有些声音爱好者,喜欢拿着话筒满世界去收集声音,她也经常这样做。不过,当代影视作品中有大量声音是需要靠想象来完成的,比如侏罗纪题材影片、《阿凡达》之类的新兴物种。没人真正知道那是些什么样的声音,最终的呈现依赖的是拟音师的创造。

有一回,张笑晨参与一部民国题材电视剧的拟音工作,要给铛铛车配音效。“我当然没有在现实中听过铛铛车的声音,对它的认识都来自资料片和其他影视作品。”她寻找了大量素材,结合画面反复听,总感觉不对。“我耳朵里有一个声音,跟我找到的素材都合不上。太难受了!”

张笑晨到上海出差,某天下午正准备戴上耳塞午休时,一个声音冲进她的耳朵,“啪嗒”一下,跟等了很久的那个声音合上了。“我立刻翻下床,穿着拖鞋、大裤衩和大背心,追着它的方向跑了一条半马路。”声音来自一位收废品的老大爷,他的废品车上挂着一个旧铃铛。“我说,卖给我。大爷说,这是我吃饭的家伙,不卖。又说,但我可以再给你做一个,你把电话留给我,明天我还来。”

张笑晨留下电话号码,第二天在同一时间去那个路口等。大爷没来。第三天,她又站在路口,等待的半个小时里,她觉得自己像言情小说里的痴情女主角。“我特别着急,但甚至没想过埋怨他。我仔细回忆铃铛的样子,大概是什么构造、什么材料,盘算着有没有可能自己做一个。”到第四天,她已经彻底放弃等待,开始着手到网上找原材料了。下午,熟悉的声音再度响起,她飞奔下楼。这一次声音就在马路对面,一片空地上,收废品的大爷们聚在一起,唯独没有约好的那一个。张笑晨远远地看到,他们每个人的车头都挂着一个铃铛,每个都不同,但都一样好听。“我冲到他们中间,大喊:‘铃铛谁卖?多少钱我都买。’‘一百。’‘亮出付款码。’”

那天,张笑晨买到了一兜子铃铛。后来其中一个做了“铛铛车”,另外几个在她原创的绘本舞台剧里充当了小兔子的起床铃等音效。聊到这儿,她从置物架最底层翻出一个铃铛,小心翼翼地敲了一下。那是个很旧的金属铃,表面有一层怎么也洗不干净的灰。“你听。真好听,好珍贵。我每敲一下都觉得很舍不得。”

聆听生活

张笑晨告诉我,这些年不乏对拟音感兴趣的人向她询问训练方法。“没什么特别的,无非是热爱生活。”张笑晨爱玩儿,喜欢骑着自行车在城市里漫无目的地逛。她冬天必然要去凿冰或者打雪仗,书桌下常年放着足球,工作时动不动就得踢两脚。

“最有意思的声音都在最平常的生活里。”说起印象深刻的声音记忆,张笑晨讲的并不是需要苦苦寻觅的罕见之音,而是我一定听到过但怎么也回忆不确切的两个声音。一个来自她之前居住的地方。小区后面有一扇铁门,开门有个弹力,带来一阵摩擦声。“很轻,但很有劲儿。有时候我回家能在门口玩半天。”另一个在写字楼里。上高层的有三部电梯,其中一部到达时的声音独树一帜,跟其他电梯都不一样。“其实每部电梯的声音都有差别,但它太另类了,非常有趣。”

面对我对自己听觉钝感的沮丧,张笑晨说:“这是一种很好的状态,意味着你的生活很自在。”在她看来,拟音师的最高境界是让观众忘记声音的存在,完全沉浸在作品的故事与表达中,不会觉得声音在抢戏,也不会感到哪里不对劲。“就像春天的风也有声音,但你只体会到它的温暖。”张笑晨认为,好的声音是将人引领进某种氛围,然后遁形。重要的是对生活本身的关注,声音不过是充当众多媒介之一。“别紧张,声音没那么重要,爱生活就好。”

为了达成这样的追求,在拟音道具上她总是煞费苦心,要找到更自然的物件。有一次,张笑晨要买个非洲鼓,店主在门口喝茶,茶桌即是一面鼓。她走上去敲了敲,觉得声音不错,从店里包了个新的就走了。“回去之后我越拍越觉得难听,不对啊!最后去求人家把当茶桌的那面鼓拿来用了。”她发现,长期在户外日晒雨淋的鼓在经过与自然的相处后,“生长”出了难以取代的声音。之后每做拟音,张笑晨总要去胡同里转转,看看有什么“破烂儿”可以捡。她向我炫耀一个沾着鸽子毛和蜘蛛网的花盆,是她从胡同大爷的垃圾堆里淘换来的。在一部欧洲动画电影的拟音中,这只花盆创造了老花农瑰丽花园里美妙又富有岁月感的声音质感。

实际上,张笑晨很年轻,是“95后”。不知不觉,她也是很有经验的拟音老人儿了。东西积累得越来越多,在录音棚或者剧场里,她总在想:如果手里的道具飞出去了,或者坏了,自己要用什么来替代它呢?“山芋吃不出土豆味儿啊,肯定的。”

文章作者

安妮

发表文章1篇 获得0个推荐 粉丝299人

每天过得都一样,偶尔会突发奇想。

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里