柯文:我的“从中国发现历史”之路

作者:李菁

2022-10-25·阅读时长14分钟

柯文的回忆录《走过两遍的路:我研究中国历史的旅程》最近在国内的翻译出版,使这位当年以“中国中心观”而被广泛认知的著名历史学家又被重新“打捞”出来。“你是我第一个面对面接待的中国记者。”柯文的状态非常好,声音洪亮、记忆清晰,在采访过程中不时报以爽朗的笑声,“在我整个学术生涯中,长久萦绕于心的,是我期望深入中国、像中国人自己亲历历史一样,最大限度重构中国历史,而不是关心西方人自以为富有价值、符合常规的历史。简言之,我想摆脱中国历史研究中‘欧洲中心观’或‘西方中心观’先入为主的观念。”

“很少有人在研究著作中,能够同时提供好几个典范与方式,供学者们思考、讨论和模仿,但柯文教授在他对中国史的研究中做到了。”学者葛兆光一语道破了柯文在中国史研究的独特地位和价值。

“在中国发现历史”

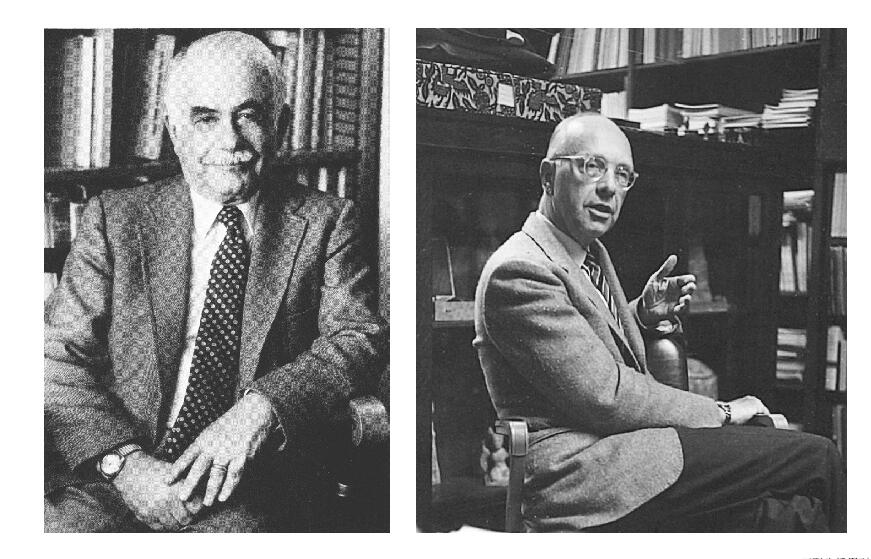

从进入哈佛大学,一直到1961年取得博士学位,柯文的主要导师是费正清(John King Fairbank)与史华慈(Benjamin Schwartz)。

柯文说,在自己的学术生涯早期受费正清影响更大。费正清不仅仅是一名出色的历史学家,社会活动能力颇强的他更像是一个总指挥,打造着一个与中国有关的学术共同体。参加这种活动,让柯文有一种“身处历史”的庄严感。

当柯文后期的学术研究开始转向中国知识分子这个群体时,史华慈的影响则日益显著。“他教我如何看待知识分子问题,他对这一领域非常感兴趣——这是他当年研究严复的原因。”柯文以学者身份进入中国历史研究领域的第一次正式“亮相”,是他的专著《中国与基督教》(China and Christianity)的出版。这本书实际上是他在博士论文基础上修改而成的。

回顾那个时期,笼罩在美国学界的是费正清提出的“冲击-回应”学说。简而言之,这种理论认为,中国几乎不可能产生深刻的内生变化,真正的变革只能由西方冲击造成,中国也必然效仿西方模范。作为费正清的嫡传弟子,柯文在自己的第一本专著里所用的方法论是否仍然沿袭了费正清的“冲击-回应”理论?

“以往的美国学者在研究传教士时,重点是‘传教史’(missions history),他们感兴趣的是传教士本身的传教历史;而我的研究重点是‘中国史’,当我谈到‘教案’时,我感兴趣的是中国的视角,我更关心如何理解、评价基督教传教在中国历史上发挥的作用等等。在这个意义上,也许有人会说我仍然在某种‘冲击-回应’的框架中运作,但后来我‘发现’了中国的历史。我离开了这个框架,进入了一个以中国为中心的框架。”柯文说。

柯文很早就从费正清及其弟子邓嗣禹的著作《冲击与回应》(China’s Response to the West)里知道了王韬。在柯文看来,在这本经典之作里,对王韬的解读实际上仍然是在“中国对西方的回应”框架内的。

“王韬本人比这更复杂。他在西方生活和工作过一段时间,欧洲旅行的经历让他大开眼界。比如说他看到了西方已经有火车,而中国只有马车,这是两个完全不同的世界。他赞成技术变革;他觉得中国应该引进所有这些技术,应该有火车,应该有蒸汽轮船,应该有代替人力的机器……在这个意义上可以说王韬是‘中国人在技术领域回应西方影响’的例子。”

但是以传统的“冲击-回应”二分法,无法完整解读王韬。柯文说,当时人们的观念中,几乎全部倾向于认为“道”属于中国,“器”属于西方。但王韬超越了这一层面,他强调东方与西方“心同理同”,也坚信“道”是人类文明共有的特质,因此既是西方的,也是中国的,由此开辟了另一个讨论空间。柯文说,他之所以选定王韬为第二本学术专著的主角,就在于王韬一生挑战的核心议题即是“西方冲击-中国回应”学说,这也是学术上最吸引他的地方。

这本《在传统与现代性之间:王韬与晚清改革》(Between Tradition and Modernity)于1974年出版,直到近20年后由社科院近代史所工作的雷颐译介到中国。雷颐回忆,当时他第一次碰到“modernity”(现代性)这个词时颇感陌生,查字典,上面只简单地解释为“现代性”。

“可是什么是‘现代性’?我请教了身边的一些人,没人能解释清楚,当时大家都熟悉‘现代’‘现代化’。70年代美国学术界已在讨论现代性问题,而90年代了我们还非常陌生。”雷颐回忆。这个小插曲或许可以一窥彼时中国学术界与西方学术界时间上的错位。“没想到,几年后‘现代性’满天飞,谁不提‘现代性’都不够时髦。”雷颐打趣道。回到作品本身,雷颐说,柯文在这本书里也描述了王韬与他周围一批知识分子在租界的活动,“他很早就提出了香港-上海文化走廊这个概念,我非常欣赏”。

不过,尽管此时的柯文力图摆脱既有研究范式的束缚,但实际上仍难脱窠臼。“作为费正清的学生,柯文在这本书中不可避免地继承了导师的一些方法和思路,比如他论述整个中国的现代化过程也是从沿海到内地这一路径,把王韬看成口岸地区,也就是中国的沿海一带现代化思想的先行者等等。”中国人民大学清史所教授杨念群说。

其实柯文本人在当年即对这部作品在深层学术框架里蕴藏着的冲突有着清醒的认识,“它的最大不足,在于以西方影响为衡量清末中国变革的尺度”。在完成《在传统与现代性之间》一段时间之后,对这种内在冲突的困惑不但未消除,反而变成了一场纠缠他许久的“危机”。柯文后来意识到,要解决这种危机,唯一的化解之道就是直面战后美国19~20世纪中国史著作的主流思想框架、范式。

经过越南战争和水门事件之后,美国史学界的一些学者对美国与西方文明的精神价值产生了动摇,对西方“近代”历史发展的整个道路与方向产生了怀疑,从而对美国的中国近代史研究中,以西方为出发点之模式提出挑战——费正清的“冲击-回应”论首当其冲。

个人在学术上的纠结,以及时代的变化,促使柯文在40岁那年,决心写一本书,“直面、超越过去一段时间我反复纠结的学术问题”,柯文对美国的中国研究界出现的“范式转变”进行了总结,这就是柯文在中国研究领域影响深远的著作《在中国发现历史:中国中心观在美国的兴起》(Discovering History in China)。

开篇第一章,柯文即直截了当地批判了费正清代表的“西方冲击-中国回应”(impact-response model)学说。他说此理论“预设19世纪的中西互动是一条单行道,车全部由西方开往东方”,不但过度简化,而且忽视或边缘化了中国的内生变革;另外,此理论因强调“回应”,所以更强调学术、文化、心理等历史原因,而忽略社会、政治、经济原因,其弊端在于“助长了对19世纪中国片面、扭曲、偏颇的理解方式”。

与“冲击-回应”说如影随形,同样深刻影响了20世纪50~60年代的理论是“现代化理论”,这也是柯文批判的第二种模式。柯文总结,以列文森为代表的“传统-现代”模式(tradition-modernity model)认为,儒家思想与现代性在源头上互不兼容。中国的旧秩序必须被打碎,才能建立现代秩序。这个理论的潜台词是,中国社会在遇到“现代”之前是静止的,一成不变的。最为人熟知的是黑格尔的另一段话:“中国历史从本质上看是没有历史的。它只是君主覆灭的一再重复而已”,“在这种视野下,革命很大程度不被视作回应长期、内生问题的方式”。

第三种是“帝国主义模式”(imperialism model)。持这种思考模式的多是当时美国学界一些激进的中国研究学者,他们的初衷是反对前两种取向,认为帝国主义是中国19世纪历史进程的根源。柯文认为,虽然这种取向的立论前提有别于前两种取向,但其实也过分夸大了西方的历史作用,堵塞了从中国社会内部来探索中国社会自身变化的途径,在本质上是“西方中心论”下的结论。

最后,柯文明确地提出美国中国学的新取向,不过它并不是单一、清晰的路径,而是各种研究方法的集合,柯文将其称为“中国中心观”:它倡导内部视角,强调中国自身的因素才是中国近代变化的主因。他认为将这一视角带入研究最成功的学者,是哈佛大学的孔飞力(Philip A. Kuhn)。柯文也盛赞孔飞力里程碑式的著作《中华帝国晚期的叛乱及其敌人》。

在柯文看来,孔飞力关注的是西方大举入侵前,中国社会变革的本质。“比如说他提到,在18世纪,中国的人口增加了一倍;通货膨胀率达到300%……这些事情都发生在鸦片战争之前,它们根本不是西方影响的结果。他是一个非常好的学者,我认为他的见解非常重要,他鼓励美国学者和西方学者以不同的方式来看待中国的过去。”

柯文在《走过两遍的路》里用了不少笔墨,讲述《在中国发现历史》这本书艰难的诞生过程——与它后面形成的热度形成不可思议的对比。当初,他把书稿陆续投给几家出版社,都遭遇冷淡,直到一年多之后由哥伦比亚大学出版社接手。出版时柯文也采纳了一名编审的意见,把其中一章的名字——“在中国发现历史”——直接用作书名,取代之前的“美国近世中国史历史著作”,没想到刚一推出,便大获成功,不但好评如潮,也几乎成为海外研究中国历史的学生必读之物。即便在成书30多年后,柯文回顾自己的这部作品,仍然觉得标题取得恰到好处。“这是对黑格尔的观点‘中国没有历史’最机智的反驳。”

君子之风

《在中国发现历史》被视为“美国中国学发展史上一次重要的学术反思”。在这本书里,柯文对自己的导师进行了毫不留情的批判。“在写这本书之前会有犹豫吗?因为在外界眼里,您是与费正清关系比较密切的一个学生,您是否担心这种公开而猛烈的学术批判会被视为冒犯甚至背叛?”

在被问到这个问题时,柯文不假思索地摇头否认。“很多人困惑于我与费先生的关系。从表面上看,我对费正清持如此激烈的批判的立场,有些人觉得不可思议——费先生对我那么好,在他们看来,我或许是‘背叛’了他。但是,不,费先生不是那种心胸狭窄的人。”

实际上,与多年来和导师形成的互动一样,早在柯文完成《在中国发现历史》的书稿时,他就在第一时间寄给了费正清;令人感佩的是,当费正清得知柯文在出版过程中遇到困难时,他主动给其中一家出版社写信,形容这本书“极为精彩”,鼓励他们出版。

“尽管他对我的批评未必全部接受,但他并不将此视之为个人恩怨。他拥有非同寻常的人格,所以我真的对他怀有极大的钦佩之情,一直到今天……”说到这里,沉浸在回忆中的柯文陷入了沉默。

此后还有更令人动容的故事。

1991年5月份的一个清晨,费正清打电话给柯文,告知自己因心脏病正在医院接受治疗。

“他说他不知道自己能否扛过这一关……然后问我是否愿意负责他最近几年一直在写的《中国新史》(China:A New History),他要求我读完他写的章节,并点评它们。最后他问我:如果我无法完成它,你能为我完成吗?”

尽管柯文非常清楚,他的学术观点和方法与费正清的有些差异,但此时此刻,他也意识到这是费正清生命最后阶段的嘱托。于是,他郑重地说:是的,我愿意承担起这个责任。

这番通话之后的4个月里,费正清与柯文一直就此书频繁联系。幸运的是,费正清最终还是坚持完成了这部《中国新史》的全部书稿。1991年9月12日,他和妻子费慰梅去哈佛大学出版社递交了完整打印本。几个小时后,费正清心脏病发作,两天后离世。此后,柯文如之前承诺的那样,负责了出版后期的一些编辑工作和与哈佛大学出版社的合作。

其实,在正式开展对费正清和列文森的批判前,柯文在《在中国发现历史》开篇绪论中,特地引用了费正清和列文森的两句话,作为间接的致敬,也颇有学术界的骑士之风。

“在中国发现历史”的中国热

1989年,《在中国发现历史:中国中心观在美国的兴起》中文版由中华书局出版。这是柯文第一本被翻译成中文的书,在中国受到超乎寻常的欢迎,此后屡屡加印。不过从另一个角度说,这本书引起的热度,或多或少也与它拥有着“中国中心观”这一耀眼的主题有关。而这要归功于译者林同奇——原书的副标题是American Historical Writing on the Recent Chinese Past(美国关于近代中国的历史写作),而林同奇直接以“中国中心观在美国的兴起”代之。

杨念群教授是在大学读书时知道柯文及其他的作品的。“柯文的理论在国内有很大影响,是因为它与当时国内的学术潮流不太同步——那时候的时代思潮是主张‘走出去’,采用西方社会科学的理路去理解中国、理解世界;但是柯文提出的‘在中国发现历史’与此相悖,国内的读者第一反应会有些不解,但是也觉得有新意:我们除了拥抱西方、拥抱现代化之外,是否还可以有另一个路径?”杨念群说,柯文的“在中国发现历史”展示的是美国学界发生的中国学变革和对学理的反思,但是反过来,这套方法论对中国学者又有很大的影响。“柯文在批判了几种模式之后,提出来一个非常著名的观点,即看中国应‘一横一纵’:一横,即是应该把中国分解成不同的地区——类似人类学,有点像费孝通先生那样做民族志,一个地区、一个地区地做,把铁板一块的‘整个中国’分解成一个个的个案,从而可以更详细地研究;一纵,可以理解不要老是看帝王将相,而是要看普通的人民群众,做社会史、民众史。他认为应该从这个角度来理解中国,影响非常大。中国学者从90年代以后开始做区域史和社会史,这才是慢慢去接近中国本来的历史状态的一个最好的方式。”

柯文的哈佛师弟、著名历史学家周锡瑞(Joe Esherick)当年也曾向费正清的“冲击-回应”论提出挑战,但是此刻,他却从另一个角度发出“警告”:“很多学生在读完此书之后,认为费正清不再值得一读,那是因为他们不了解费先生著作的精髓所在。我要求我的研究生一定要看费正清本人的作品,尤其是他早年对海关的研究(《中国沿海的贸易和外交》),特别细致、特别严格,运用各种材料,有中文的、西方的材料,费先生在学术上的贡献不能被轻视。”

“最具冒险性的著作”

从某种意义上说,柯文是个野心勃勃的历史学者。《在中国发现历史》狠狠地挑战了学术权威的“范式”之后,他的学术兴趣又悄然发生另一个重大转移——用他自己的话形容,他开始对“历史认识论”的问题“心醉神迷”。这个结果,便是1997年推出的又一本令历史学界眼界一开的著作《历史三调》。

从表面上看,《历史三调》是一部关于义和团运动的史学之作,但它有别于我们认知的“传统”的历史书写,而是采用了一种非常特殊甚至大胆的结构方式——将义和团置于三重框架中来研究:第一重“事件”,即历史学家后来叙述的义和团的史实;第二重“经历”,是义和团运动不同阶段亲历者的经历和感受,指出后来重塑历史的历史学家的看法与“当事人”对正在发生之事的看法大为不同;第三重“神话”,讨论20世纪初当中国已经处于不同历史时期时,对义和团的不同阐释和种种“神话”。这三部分,构成了“历史三调”。他也以历史学家的眼光颇有洞察力地指出,义和团在后世的叙事中被不断更换面目的根本原因,在于义和团事件凝结了20世纪中国历史在文化领域中最重要的问题,那就是,人们是以矛盾的心情看待西方的:西方既代表帝国主义,又代表现代化。当它被看成前者时,对义和团的解读就是正面的;反之,义和团便成了盲目排外、愚昧等的代名词。

在采访中,柯文一再强调,他表面上写的是义和团,实际上义和团只是一个载体,他想讨论的是个人记忆与集体记忆、历史记忆与现实之间的复杂关系。“在书的结论中,我提出了一个问题,即义和团事件有多大的代表性?它是独一无二的吗?后世的历史书写是将历史作为神话,还是将历史作为历史重建?……虽然《历史三调》侧重于义和团,但我强烈地认为,‘事件、经历、神话’这些概念不仅仅适用于中国,也适用于其他国家和其他地方。它实际上是关于历史学家如何看待历史问题等等更广泛的研究。”

“《历史三调》代表着柯文教授学术方向的重大转变。”雷颐评价。循此进路,柯文在2009年出版了《与历史对话:20世纪中国对越王勾践的叙述》。对一代又一代中国人烂熟于心的越王勾践卧薪尝胆“被神话”的故事在20世纪中国的关键时期——从辛亥革命、民族救亡直到三年困难时期曹禺的话剧《胆剑篇》和60年代反修斗争——所起作用做了层层剖析。

如果说“起初历史于我是中国史”,后期柯文的讨论早已超越了具体的历史人物或事件,而进入历史哲学的讨论。比如他2014年出版的《历史与大众记忆:故事在危机时刻的影响力》,聚焦于塞尔维亚、巴勒斯坦/以色列、苏联、英国、中国和法国。它们在20世纪都面临着严重的危机,每个事例中的危机都涉及战争或战争威胁。为了应对危机,受到影响的民众和国家都在利用那些与现实发生之事有类似主题的古老的历史故事。在这些作品里,柯文展现出广博的阅读和深厚的知识基础。他旁征博引,纵横捭阖,信手拈来,对小说、艺术等领域的资料运用自如,显示出令人叹服的深厚功底。

在雷颐看来,后期的柯文更加注重历史叙述,也逐渐向历史理论学家演变。“其实像布罗代尔或布洛赫这些年鉴学派的历史学家都有类似的路径。”

柯文后期的著作里多次提及对“历史”本质的讨论,其实他的注意力已不再局限于某一段具体的历史事件,而转变为对“历史学”(historiography)的研究。有一些评论把柯文归为“后现代”历史学家。当被问及他是否认同这个归类时,柯文断然回答:“我不同意!”他转而说:“我没有标签,我不需要任何标签。”

文章作者

李菁

发表文章206篇 获得0个推荐 粉丝11183人

文字工作者

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里