冯骥才:书写俗世传奇

作者:艾江涛

2020-06-03·阅读时长10分钟

本文需付费阅读

文章共计5242个字,产生3条评论

如您已购买,请登录

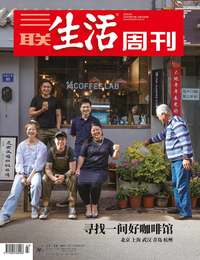

天津老城保护中,冯骥才在窑洼炮台附近发现一块有重要历史信息的古碑

脑海中不断闹腾的人物

2000年以来,冯骥才更多是以大声疾呼的文化遗产保护者形象受到关注。一度,人们似乎有点遗忘了他曾是新时期文学的弄潮儿。

事实上,他始终没放下手中的笔。2020年初,他将去年一口气写作的18个短篇小说结集为《俗世奇人·叁》,从而为这个从1994年开始的“俗世奇人”系列小说写作画上一个休止符。

“俗世奇人”系列小说的写作,始于冯骥才1994年在《收获》杂志上发表的《市井人物》,至2000年增补为18篇,首次以《俗世奇人》结集出版。2005年新写的18个短篇,则被收入次年出版的《俗世奇人·贰》。这些短篇小说书写清末民初的天津市井人物传奇,篇幅短小,津味浓郁。在《俗世奇人》后记中,冯骥才谈及写作初衷:“此后,我主动告诉他,鄙人写完《神鞭》与《三寸金莲》等书后,肚子里还有一大堆人物没处放,弃之实在可惜。后来忽有念头,何不一个个人物写出来,各自成篇,互不相关,读起来正好是天津本土的‘集体性格’?于是就此做了。”

新时期的文学浪潮,始终是冯骥才的写作底色。采访中,他先问了我的年龄:“哦,那你出生的时候,时代已经发生了变化。因为我们是1978年左右起来的,新时期文学最早的一批作家。”

经历了伤痕、反思、改革文学的洗礼,从80年代中期起,天津成为冯骥才地域性写作的根脉。不过,与贾平凹的商州,或者李杭育的葛川江不同,冯骥才选取的是一个特殊时段的天津:清末民初那个华洋杂处、时代冲突剧烈的天津。此后,他作品中的人物便再没有离开过那一时空。

“在这个时期,我想写一个小说,不是寓言,不是通俗小说,不是章回小说,也不是现代小说,是一种什么都不是的小说,但一定是一个荒诞的小说,就像一个袋子一样,可以装进很多你对现实的思考。”在谈及1984年出版的中篇小说《神鞭》时,冯骥才这样说。

《神鞭》与随后的《三寸金莲》《阴阳八卦》,构成了一组“怪世奇谈”的中篇。这组意在通过辫子、小脚与阴阳八卦等传统文化意象,表达他对传统文化劣根性与封闭性思考的作品,让冯骥才感到一种兴奋的突破,“我为自己的小说文本找到一个文化学的支撑”,也让他招致很多争议与批评。

用冯骥才自己的话,如果说《神鞭》还带有问题小说的影子:辫子剪了以后怎么办?到《三寸金莲》后便完全没有了,《阴阳八卦》更让人看不明白。“不少读者极其愤怒,作家也愤怒,很多女作家也骂我,她们认为我侮辱了妇女,而且暴露了丑恶,女人忍受不了。后来我说受不了就对了,我写的根本不是脚,是中国文化束缚的某些畸形灵魂。”

尽管冯骥才不承认那些批评对他的写作有所影响,但在回忆录《漩涡里》一书中,他却谈到1988年写完《阴阳八卦》后的苦恼:“我所运用的那个文本样式对于我已经没有魅力。”

1994年开始的“市井小说”,意味着他小说写作的柳暗花明。这一年,为保护即将被拆除的天津老城,冯骥才开始了文化保护的奔走。如果说之前有关天津的书写还带有某种无意识的选择,随着对天津老城历史的深入了解,这种选择更有了某种自觉的意味。2000年,冯骥才说自己从法国年鉴学派那里获得灵感:“这就是每个地域的文化特征在某个时期表现得最充分和最鲜明。我发现两个城市的地域性格都是在文化冲突(中西文化)中表现得最为鲜明:上海人是在上世纪二三十年代;天津人是在清末民初,非常突出地表现在租界和老城之间。”

文章作者

艾江涛

发表文章131篇 获得12个推荐 粉丝685人

《三联生活周刊》主任记者

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里