为国登顶60年

作者:张星云

2020-05-13·阅读时长11分钟

本文需付费阅读

文章共计5503个字,产生6条评论

如您已购买,请登录

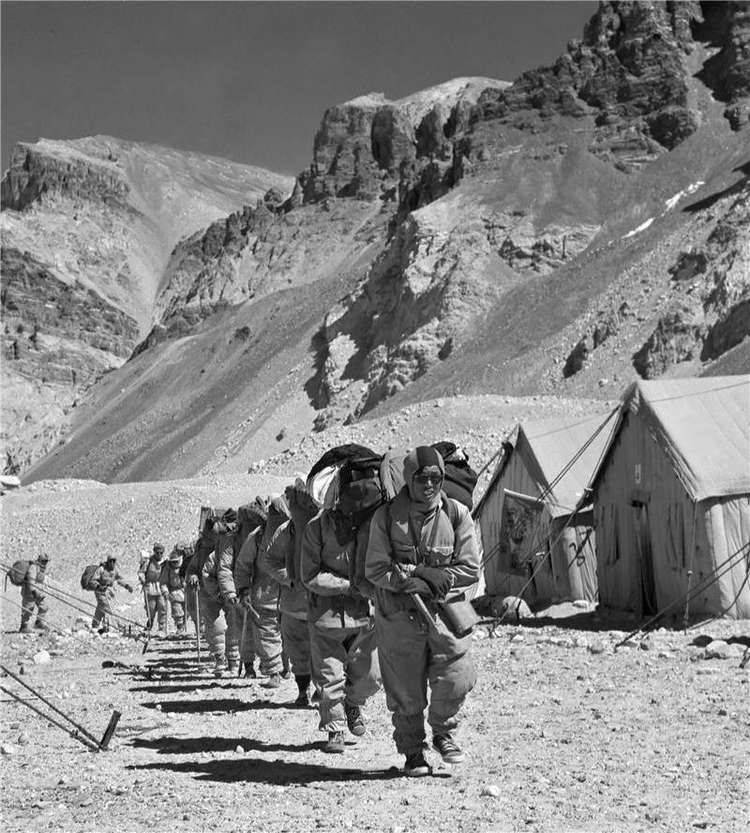

1960年,中国登山队离开“大本营”驻地,向珠穆朗玛峰挺进(新华社供图)

8500米以上的记忆

我是在成都见到的贡布,作为1960年首登珠峰唯一的在世亲历者,如今87岁的他回忆起60年前在那短短几天中发生的事情,细节依然清晰。

问题是从海拔7450米的“大风口”开始出现的。那是4月29日第三次高山行军,40人的队伍前进到著名的“大风口”时果然遇到强风,气温降到了零下37摄氏度,队伍瞬间停滞了。谁也顾不了谁。队员只能自己原地挖雪洞避风,不到两个小时,相继出现冻伤情况。贡布和队友拉巴才仁找到一个冰裂缝躲了进去,一直等到第三天,风才停。

风停后,人们发现队伍早已被吹散了,于是队长史占春表示大家各自前进,不再结组。又经过三天的攀登,最终到达海拔8500米东北山脊顶部的只有史占春、王凤桐、拉巴才仁、石竞、贡布5个人,此时已是5月3日下午5点,贡布负责在此搭起一个帐篷,照顾疲劳过度的拉巴才仁和石竞,而史占春和王凤桐决定继续向上攀登最难的“第二台阶”。

两人花了4个小时,于“第二台阶”悬崖下方止步,在一堆积雪处挖了一个不太深的雪洞,未用氧气地度过了寒冷一夜。第二天等他们钻出雪洞时,发现昨晚其实已经攀到距离“第二台阶”顶部仅差4米的地方,珠峰尖锥形的顶峰就在眼前,由此翻上“第二台阶”就是登顶路线。

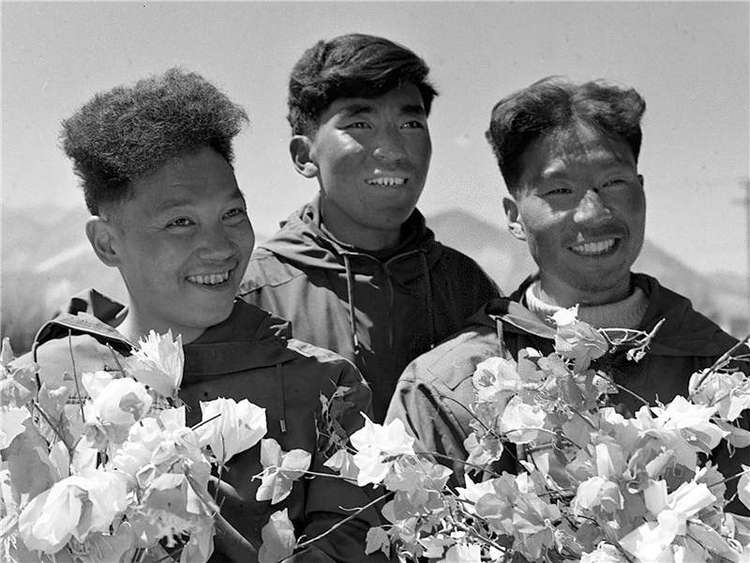

中国登山队在胜利登上珠穆朗玛峰之后,第一批队员在1960年6月7日凯旋回到拉萨,受到拉萨各界人士的热烈欢迎。右起:王富洲、贡布(藏族)、屈银华(新华社供图)

贡布记得,他们两人第二天回到8500营地时,史占春嘴是黑色的,王凤桐鼻子也已经黑了,冻伤明显。史占春让石竞和王凤桐下山,准备让贡布和拉巴才仁和他一起继续攻顶。三人在帐篷里翻出身上最后一点炒面,却发现火柴怎么都点不着了,看着太阳一点点下山,史占春最终决定放弃攻顶,三人一起下撤。

这次在“大风口”冻伤的队员几乎占了主力队员加运输队员的一半,达到海拔7100至8000米的70名队员里,冻伤者34名。史占春、王凤桐、陈荣昌、拉巴才仁等主力队员都因冻伤不能继续攀登了,从大本营撤到日喀则接受治疗。贡布在下撤途中扭伤了脚,也被副队长许竞要求回日喀则休养。

回日喀则就意味着无缘本次攀登行动了,贡布不愿意,许竞让他去征求队医的意见。于是贡布找到了当时在大本营的队医翁庆章。“他说我身体情况不错,并且有达到8500米的经验,一旦自己不行时,不要麻烦队里,自己下来就行了。我一辈子都感谢翁庆章的这句话,要是没有他,我就不可能登顶。”

队伍重新调整过后,第四次高山行军开始了。5月23日下午,许竞带着突击队员王富洲、刘连满、贡布先到达了8500营地,傍晚屈银华带着8名运输队员也到了。此时8500营地既没有那么多帐篷也没有那么多氧气瓶,于是许竞让除屈银华之外的其他运输队员返回8100营地。

第二天,5月24日,整整一天的进度在不断延后。早晨4名突击队员依次出发,许竞走出30米便因疲劳倒下了,于是又临时让帐篷里的屈银华补入突击小组。在高海拔换装备极慢,耽误了不少时间。

中午12点,担任突击队长的王富洲带领刘连满、贡布、屈银华到达“第二台阶”底部。“第二台阶”总高20米,相当于一栋8层楼,下部虽然陡,但还可以找到攀附点,两小时后,他们抵达“第二台阶”上部一道4米多高岩壁下,这里就是史占春、王凤桐上次过夜的地方。“二战”前英国人8次尝试从北坡登顶珠峰都未成功,其中4次都是在这里止步而宣告失败。

文章作者

张星云

发表文章193篇 获得10个推荐 粉丝1034人

《三联生活周刊》主笔

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里