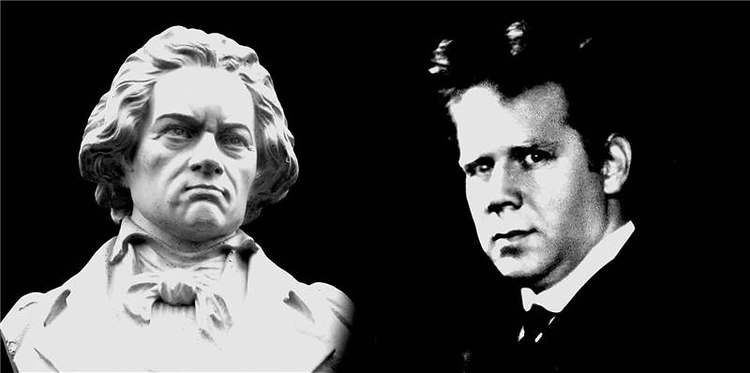

贝多芬钢琴奏鸣曲演奏指南(四)

作者:爱乐

2020-05-08·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4190个字,产生3条评论

如您已购买,请登录

〔德〕埃德温•菲舍尔/刘昕 译/注

c小调奏鸣曲, Op.13,“悲怆”奏鸣曲

这部奏鸣曲的流行或许归因于大众对于标题的喜爱。无论如何,流行的奏鸣曲大都是那些有标题的。现在我们知道,这个标题来自于贝多芬本人的意愿,他可能是希望听众们可以借此更好的理解作品中的悲怆,即苦难的感受。凑巧的是,柴科夫斯基的《“悲怆”交响曲》(b小调第六交响曲,The Symphony No. 6 in B minor, Op. 74, Pathétique)中有着与这首奏鸣曲相似的主题(e小调上的主题)。

在我看来,这部奏鸣曲并非完美,它甚至与一些不那么出名的作品有些许相似。第一乐章就像是直接从交响作品的钢琴版本中摘录下来的;后两个乐章的体量与前两个乐章也并不相称。不过,第二乐章不论从哪一个角度来说都是完美的。

这部奏鸣曲写就于1798年,它被献给了卡尔•里希诺夫斯基 。这位赞助人回赠了贝多芬四把意大利造的弦乐器以及600个弗罗林金币(Florin)(养老金) 作为酬谢。

第一乐章的特点是一段华丽的引子。但它究竟只是一段引子还是乐章的一部分呢?在此,反复记号将帮助我们做出判断。如果它是乐章的一部分的话,那么我们需要从头反复;如果它只是一段引子,那么我们则应当从快板部分反复。黎曼 认为,引子中的第一段(坟墓)乐思在全曲中两度(展开部之前与曲终处)再现,足见它是乐章的一部分。但我却持有不同的观点,贝多芬在再现部中忽略这段(坟墓)乐思的事实表明,他希望开篇处的反复从快板部分开始,换言之这段引子是独立于乐章主体而存在的。将整段(坟墓)乐思反复会使呈示部显得过于拖沓,尤其是考虑到呈示部与其他部分间的关系。不过显而易见的是,快板主题以及它在展开部中的后续部分都与这段(坟墓)乐思相关,第二主题也与它(坟墓乐思)有所关联。这里涉及一个难点:波音。考虑到波音的速度,即便将其合拍地弹出,也极易误奏成三连音。但提前将其奏出的话,则会使音乐变得夸张而造作。其实,对于波音的处理并不存在公认正确的方法。

第一个和弦上的“强后即弱”(fp)为我们制造了更大的困难;我们是否应当以强奏开始然后将整个和弦维持弱奏直至三十二分音符处?尽管将“强后即若”再现并非易事,但这种处理方式因其特殊的交响效果与“悲怆”的主题十分贴切,直至今日仍然备受青睐。再现部之前我们无需做任何的渐强。最后五小节的段奏和弦是由一段全音符乐句引发的,这段全音符乐句后紧随着坟墓乐思的最后一次出现。

第二乐章源于贝多芬最辉煌的灵感。尽管它是感情主义的产物,我们仍要保持其古典的立场;尽管它具备古典主义的简洁性,我们仍要将其演绎得充满情感。怎样才能实现呢?我们要赋予旋律充分的表现力,通过维持节奏的稳定来获得音乐上的简洁性与对称感。

圆满地完成终乐章中的二部对位绝非易事。如果我们以2/2拍的“快板”中轻快的回旋曲风格作为演奏导向的话,那么终乐章必将与全曲的风格相矛盾。如果我们迟缓地诉求每个音符的意义的话,那么演奏将极易变得呆板而笨拙。无论如何,我都不会把开篇处的“轻声”(sotto voce)部分演奏得过快,有时,我会尝试赋予它一些内在的兴奋感。在我看来,第一个降E大调主题就是真正的第二主题,而四分音符的紧张感不过是其附属品而已(第44小节)。前者是中心主题在第13-15小节部分的倒置。贝多芬赋予这一主题(第25小节)以非常的重要性,这也反映在他的指示上,他在此使用的表情记号是“甜美温柔的”(dolce)。第51小节的三连音音型应当被演奏的清晰可辨。降A大调上的中央插部及其中的二分音符都要求温暖而流畅的表达,说教式的演奏在此是不可取的。在尾声(第193小节)中,作品的主体性格再度重现。我们可以听到刺耳的动力重音;作曲家将我们引导至降A大调上,这使我们产生一种错觉,就好像他想要再一次在降A大调上引出主题一样,不过这种错觉并不会维持太久,因为他很快便将作品重新引回了c小调的主调性上。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得2个推荐 粉丝18379人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里