先锋音乐终极价值论(四)

作者:爱乐

2020-05-08·阅读时长14分钟

本文需付费阅读

文章共计7088个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

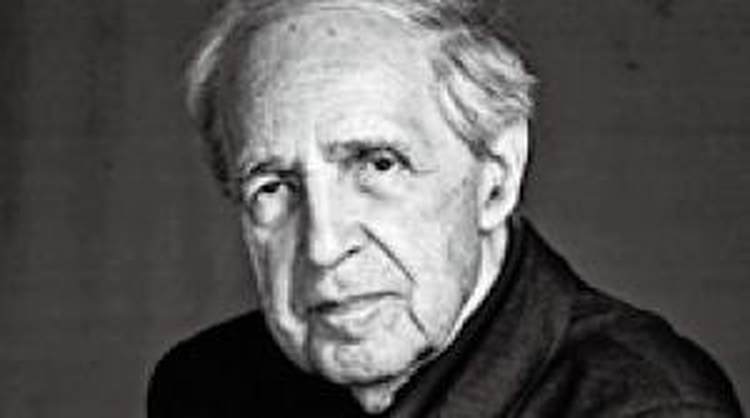

布列兹2015 年于巴黎

文/胡志颖

四、禁闭岛•海洋•天空

这是一个畏惧孤独和寂寞的时代。社会采用一切使孤独分心的震耳欲聋、眼花缭乱的声像和器物来填补人的孤独。然而,孤独和寂寞往往提供其人中途驻足、思考选择的独立空间。唯有在远离人群的禁闭岛的自我沉寂中,才能接近音乐终极价值的辽阔海域,唯有拥有辽阔海域才能拥有禁闭岛,唯有拥有禁闭岛才能拥有无穷的自由天空。禁闭岛是自决于他者的独立天地,更是一个真实的世界——任何地图上永远不会出现的真实世界。

孤独和绝望之所以提供了重新思考、自我检审的空间,因为孤独和绝望恰恰意味着那些无所不能的力量终究会被孤独和绝望所淹没,让自身从辽阔海域浮现,确定音乐海面上的起伏不定的每个方位。因而辽阔的海洋,无穷的天空,事实上都关联着孤独和绝望。在绝望的自我放逐者的心灵,音乐变成了一种纯粹的远离现实和常规而踏入的禁闭岛,因为这个放逐者的目的非常明确:捍卫自我,回到自己的心灵王国,守护自己的精神圣地。把充满危险的诱惑的奥德修斯般的经历从正常发展逻辑中引入孤寂的道路。音乐创造者把每一次绝望都当成值得一试的新的生命体验:像一个初来乍到的新手,总是迫不及待地想要尝试一番;像是一个没有明确目的探险者沉醉于冒险过程本身;像一个孤独的行者,不厌其烦地重复着独自一人的角色。

28岁的法国青年皮埃尔•布列兹(Pierre Boulez,1925-2016)创作了《无主之锤》(Le Marteau sans maître,1953-1954)。布列兹这部作品之奇谲,宛若辽阔海洋中浮出的孤岛。

《死之岛》

富于哲学头脑的布列兹深知作为声音艺术的音乐的不可阐释性,因而他简洁地写道:“《无主之锤》来自诗人勒内•夏尔(René Char,1907-1988)的文本,为女中音声部、长笛、中提琴、吉他、颤音琴和打击乐器而作。这些文字,一部分是歌唱出来的,一部分通过纯粹的乐器段落来诠释的。”(史蒂文•温尼克《布列兹“无主之锤”中的对称性和音高持续时间关联》,载《新音乐透视》)尽管《无主之锤》已于1954年和1957年公演,但直到1977年列夫•科布列亚科夫(Lev Koblyakov)之后,分析人士才能够解释布列兹的作曲方法。这在一定程度上是由于布列兹严格精密的控制与无约束的任意相调和,或者更确切地说,自由地选择小的、个体的元素,同时仍然坚持与序列主义原则相兼容的整体结构。布列兹选择基于歌唱或和声来改变单个音符,选择放弃严格的连续性所决定的结构,使得听众难以辨别该作品的详细连续组织。当时《无主之锤》的乐器配置对于西方音乐来说是相当新颖的,缺少任何一种低音乐器,并受到非西方乐器声音的影响:马林巴木琴(Xylorimba),非洲巴拉丰琴(African Balafon),颤音琴(Vibraphone),爪哇巴厘伽麦兰吊锣(BalineseGamelan),以及源自古埃及的吉他和中国古筝……尽管“这些乐器的风格和实际使用都与这些不同的音乐文明没有任何联系”。布列兹选择了一系列具有连续性的声音的集合:“这些乐器(形式)所共有的一些特征是从声音到颤音琴的连续通道”(列夫•科布列亚科夫《布列兹:一个和谐的世界》,哈伍德学术出版社),其目的是让声音逐步分解为打击噪音,这是一种在布列兹作品中普遍使用的作曲技巧(例如,四十多年后的1998年创作的《切割》[Sur Incises],将钢琴的声音与竖琴和打击乐器相结合,同样分解了钢琴的声音)。音效和五个音调的乐器可以排列成一行,每对乐器通过相似性连接,如下图所示:

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得1个推荐 粉丝18379人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里