格伦•古尔德的北方情结

作者:爱乐

2020-05-08·阅读时长8分钟

本文需付费阅读

文章共计4317个字,产生13条评论

如您已购买,请登录

文/吴靖

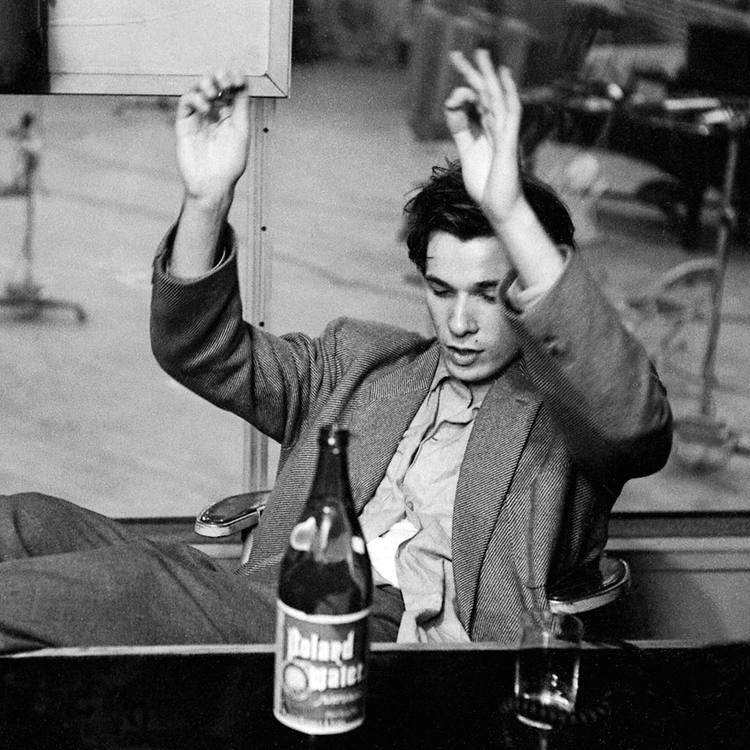

正如凯文•巴扎纳(Kevin Bazzana)那本影响广泛的优秀传记的标题,加拿大著名钢琴演奏家、博学家格伦•古尔德的生平与艺术堪称一个“不可思议的惊奇”(Wondrous Strange)。这个巨大的匪夷所思的惊奇就像一座兀自屹立的千寻雪峰,以其一贯的高情绝才和孤标傲世在20世纪的音乐史上刻下了一道深深的印记。若要为这座高耸云天的壮丽雪峰立下一块唯一的界碑,那便是古尔德宣布永远退出舞台的1964年。循着这块醒目的界碑徒步而上,我们在空气越加稀薄的更高之处,突然憬悟到这个不世出的天才身上所萦绕着的深邃的北方情结。在象征意义上,1964年是他走向更北之北方的一个宣示,那个源于地理学又超越地理学意义的北方,是他毅然转向的孤冷而空旷的录音室,更是那份遗世独立的生命形式和美学态度。

凭借着对音乐的极高天分和独特理解,少有神童之誉的古尔德13岁便登台独奏,15岁与多伦多交响乐团合作演出,25岁开始世界巡演,伯恩斯坦、卡拉杨等一流指挥家与他同台合作,无不赞誉有加。他的演奏艺术与个人魅力甚至穿破铁幕,让1957年的莫斯科和列宁格勒因了他的独奏会而震颤不已。在舞台上,一贯特立独行的古尔德总是让一众乐评人和无数观众瞠目结舌,其演奏风格无比怪异,总是坐在一把父亲特制的仅高33公分的矮凳上弓背演奏,且经常边弹边唱;其曲目选择冷门怪癖,总是将公众喜爱的肖邦、舒曼、舒伯特排除在外,坚持弹奏冷门音乐家如勋伯格、欣德米特的曲目,而令他名声大噪的《哥德堡变奏曲》,在他之前也鲜有人问津。有人说,这种选曲像是无言的表态:“我古尔德到这里来,不是参加考试或审查。我的演奏,应该是一种启示!”

1962年,古尔德与伯恩斯坦、纽约爱乐乐团合作演出勃拉姆斯的《d小调钢琴协奏曲》。他坚持以极其缓慢的速度演奏,以便显现此曲的“庄严”(maestoso)氛围。伯恩斯坦对这种非正统的诠释方式虽有不同意见,还是决定支持。他先向团员打气并疏通情绪:“这小子是天才,就算他是错的,结果也会很不一样。”等到正式开演前,已经踏上指挥台的伯恩斯坦深感不妥,转身向观众说明:“这是一次十分违反常规的演奏,与我们以前所听过的、甚至梦想过的完全不同!”音乐会过后,观众反应热烈。乐评人却说:“简直让人不耐烦,好像在等一辆早该到达的公共汽车时的感觉。”甚至认为:“古尔德虽然是个优秀的音乐家,不幸的是,目前似乎神志不清,已不适合出现在公众舞台……”

面对外界的不断奚落和攻击,以及20世纪60年代初兴起的广播电视方面的创意实验潮,古尔德的内心交织着一股由愤怒、恐惧和憧憬所构成的洪流,以至于早在1962年他就宣布要永久退出演奏舞台,并感慨“我真希望我的下半辈子都能够回归自己”。于是,他取消音乐会的次数越来越多,言行举止也越来越奇特,甚至公然声称“我讨厌观众,我觉得他们是邪恶势力”。事实上,古尔德所谓的下半辈子回归自己,就是他向心中的北方不断进发的孤独之旅。1964年4月10日晚,古尔德在洛杉矶的威夏•伊贝尔歌剧院(Wilshire Ebell Theater)举办独奏会,他弹了巴赫《赋格的艺术》中的四首赋格、《D大调第四帕蒂塔》、贝多芬《E大调奏鸣曲》(Op.109)、欣德米特的《第三奏鸣曲》,他的曲目、技巧、诗情和见解让观众们狂喜不已,也深深感动了乐评家,几乎所有人都原谅了他的古怪气质。然而从此以后,他便在公开舞台上永远地消失了。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得2个推荐 粉丝18379人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里