“恰空”宛似水银:20世纪大提琴独奏作品之布里顿篇

作者:爱乐

2020-05-08·阅读时长11分钟

本文需付费阅读

文章共计5513个字,产生0条评论

如您已购买,请登录

文/詹湛

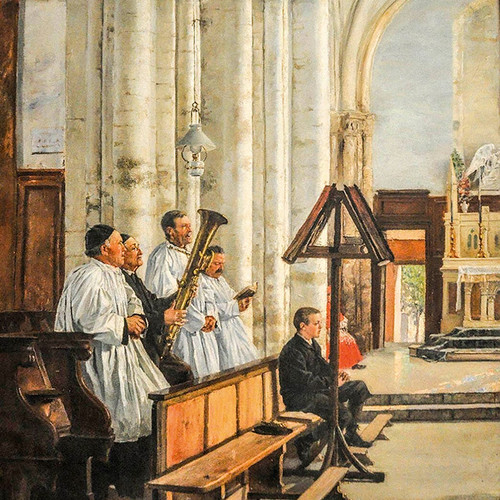

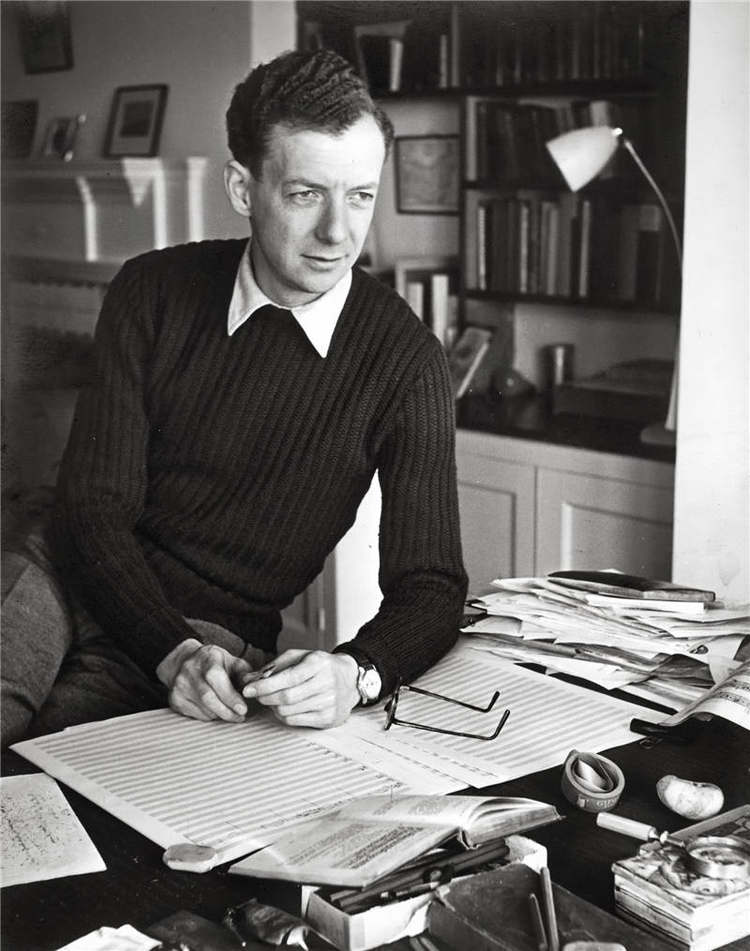

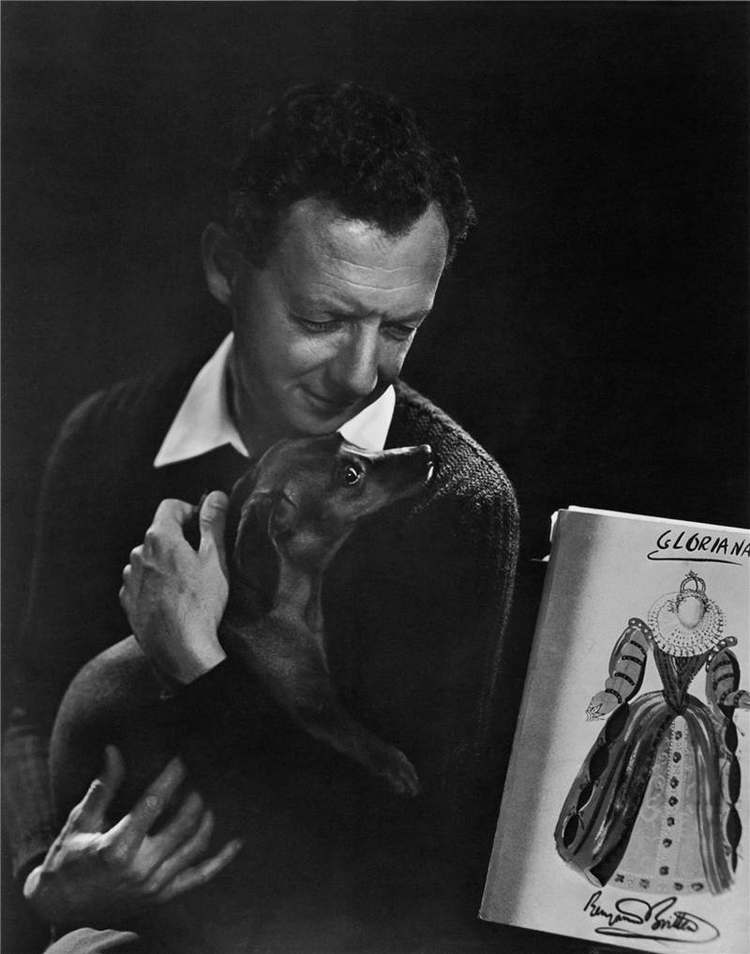

时间推移至上世纪60年代,现代音乐里有艾夫斯、瓦雷兹、凯奇与考威尔先后露出峥嵘。那批人未必在引领时代,但调性与无调性的原始命题之外,陡然多出了更多要热切讨论的问题。就在这么一个充斥着实验、激进思维与不稳定变化的时代里,担承着英国音乐在复兴道路之中转节点的大作曲家本杰明•布里顿(Benjamin Britten),不免去思考如何在大提琴这件传统乐器上挖掘出更多的未知了。

革新或开放或收拢,总不免与某种定义化的东西产生联系,譬如巴赫,布里顿也未脱俗。然而大提琴上是不是可以有更多自己的东西?他想到,既然进步的提琴技术将复杂、频繁变化的律动与节奏熔铸到浑然一体的组曲样式里去,或许这些会与他的好友、大提琴家罗斯特罗波维奇所追求的一切相吻合?

随着朋友的辅助和不断深入的思考,几首独特的组曲渐渐有了雏形。相对而言,第一首组曲赢得的认同最高——甚至当人们提起这个话题时,有人就直接认为他的大提琴组曲就仅存这么脍炙人口的一首。但实际上,似乎也该谈谈第二首(op.80)和第三首(Op.87)的存在 。

依次来说一说。第一组曲(Op.72)写于1964年,G大调,也被一些人认为是大提琴中的一组“无词歌”套曲,第一声独特的双音和弦就揭示出来了:这儿有肃穆与严厉,同时也有在甜美和粗粝之间恰如其分的切换——有时,仅隔两个小节就会产生极大的变化,故而要求相当的果决。

其次,你会诧异,为何乐章竟有九个之多,难道是在效仿肖斯塔科维奇的四重奏布局吗?有大规律可循:三段分割之第一段由“CantoPrimo”开始,跟随一首赋格,一首悲歌;第二段由“CantoSecondo”开始,跟随一首小夜曲,一首进行曲;第三段则由“CantoTerzo”开始,在蜂群一般的无穷动式(因有主题再现,也被称为“CantoQuarto”)出现后,我们有了尾声。每一次canto段落出现都可以被视作是主题的鲜明呈现。更进一步说,组曲主要的素材几乎都来自第一次canto,而第四、第七、以及第九乐章这几次canto常被看成是第一次的变形。

不难看出,处于各canto之间的诸多插部犹如动机的展开,故而我们认为整部组曲的曲式结构是回旋曲式:核心乐章及其变化乐章是回旋曲之叠部,而插部有自由度,也受制于核心乐章在调性等方面的重力。笔者感觉,在功能性方面它们与穆索尔斯基《图画展览会》里的序曲起到了类似作用:一面将较长的乐章分隔开来,一面也将部分素材回收、改良、再利用。

从乐章名分析起。我们能注意到每个标题都用上了意大利的术语,外行人瞧起来是古老且费解。例如 第三乐章“Lamento: Lento Rubato”就是在指下行的e小调琶音犹如悲悼;第八乐章标题里的“bordone”一词在法语里意味着drone——低音,这对于持续低音使用的表述是到位的。在不少民族音乐传统(如风笛)中也都不乏这种单调的低鸣声线 ,听一听,布里顿做得像不像?!而第六乐章里出现了“marcia”一词,话说,“进行曲”体裁能否在室内乐里堂而皇之地出现?在意大利的巴洛克音乐或歌剧里,它是常见的,但在古典时期的室内乐中却不多,贝多芬《a小调第15弦乐四重奏》(Op. 132)的第四乐章用了“Alla Marcia”,到了巴托克那儿也顶多只出现过两三次——如《第六弦乐四重奏》的次乐章:“Mesto-Marcia”。实际上,布里顿要用那种轩昂的跳弓来模仿进行曲的感觉,这让我想到,在为单一乐器构思出严谨组曲的过程中,幽默感总是不会缺席。

文章作者

爱乐

发表文章834篇 获得1个推荐 粉丝18379人

三联书店《爱乐》杂志

收录专栏

现在下载APP,注册有红包哦!

三联生活周刊官方APP,你想看的都在这里